神經內分泌瘤

概述

神經內分泌瘤是一類起源於幹細胞且具有神經內分泌標記物,能夠產生生物活性胺和(或)多肽激素的腫瘤,主要包括胰臟神經內分泌瘤和胃腸神經內分泌瘤。功能性胰臟神經內分泌瘤常見病理類型有胰島素瘤和胃泌素瘤;胃腸神經內分泌瘤包括胃、十二指腸、小腸、闌尾、結腸以及直腸神經內分泌瘤,其中迴腸、直腸和闌尾神經內分泌瘤最為常見。

- 就診科別:

- 腫瘤科

- 英文名稱:

- neuroendocrine neoplasms,NENs

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心搏過速、眩暈、支氣管痙攣

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 低血糖、皮膚潮紅、出汗、腹瀉、腹部腫塊

- 好發人群:

- 直系親屬有神經內分泌瘤病史者、大量吸菸者、過度飲酒者、患有神經纖維瘤病Ⅰ型和結節性硬化症等遺傳病者

- 常用藥物:

- 奧曲肽、 Cisplatin 、 Etoposide 、依維莫司

- 常用檢查:

- 病理檢查、磁振造影檢查、腫瘤標誌物測定、胃泌素測定

根據胚胎起源部位分類:

前腸腫瘤

發生於呼吸道至十二指腸乳頭前之間的消化管,還有胰臟、肝膽。

中腸腫瘤

發生於十二指腸乳頭後到橫結腸右2/3之間的消化管。

後腸腫瘤

發生於橫結腸左1/3至肛管上段的消化管及膀胱、尿道。

病因

目前對於神經內分泌瘤的病因和發病機制尚不明確,曾經少發生。但近幾年有數據表明發病率變高,且好發於具有神經纖維病遺傳家族史、長期吸菸、大量飲酒者。

- 有研究表明,糖尿病史和癌症家族史與散發性胰臟神經內分泌瘤發病相關。

- 大量吸菸、飲酒也可能是胰臟神經內分泌瘤的危險因素。

- 對胰臟神經內分泌瘤病人進行基因突變分析發現,染色質重構基因和一些通路基因可出現突變。約有10%的胰臟神經內分泌瘤與多種遺傳性內分泌瘤症候群,如多發性內分泌瘤Ⅰ型、神經纖維瘤病Ⅰ型和結節性硬化症等相關。

神經內分泌瘤曾被認為是少見腫瘤,但近年來神經內分泌瘤的發病率和患病率明顯上升。據報導,神經內分泌瘤發病率為5.25/10萬,其中胃腸胰神經內分泌瘤占神經內分泌瘤的65%~75%。在西方國家,雖然胃腸胰神經內分泌瘤僅占胃腸道惡性腫瘤構成比的2%,但是其患病率僅次於結腸癌、直腸癌之後,位居胃腸道腫瘤的第二位。日本的資料表明,胰臟神經內分泌瘤的發病率為2.23/10萬,其中無功能胰臟神經內分泌瘤占到全部神經內分泌瘤的47%。

- 直系親屬(父母、兄弟姐妹)有神經內分泌瘤病史者。

- 大量吸菸、飲酒的人群。

- 患有神經纖維瘤病Ⅰ型和結節性硬化症等遺傳病的人群。

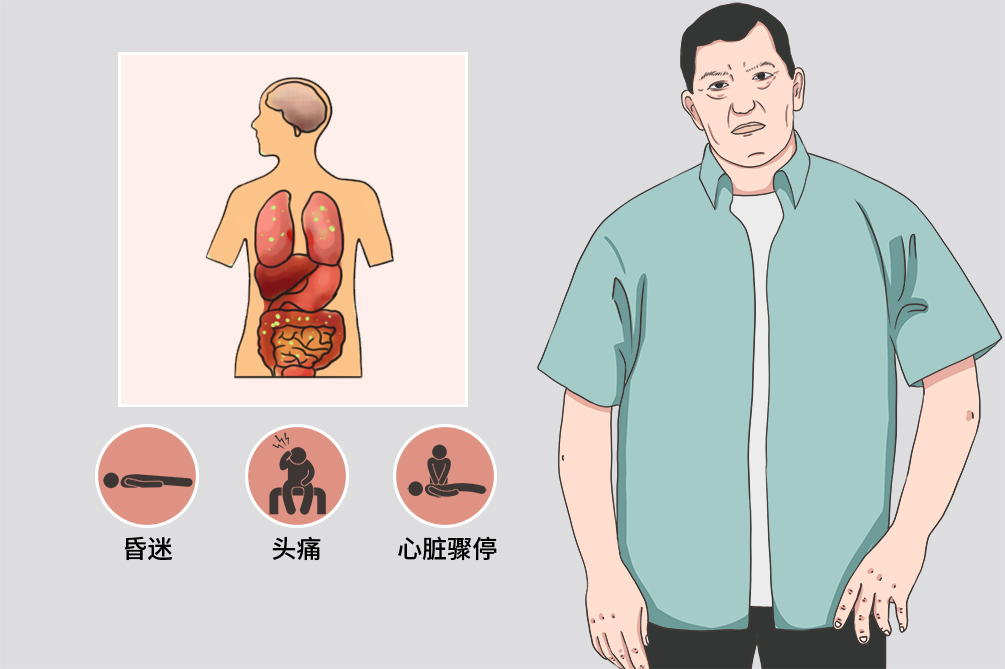

症狀

胃腸道、胰臟和肺支氣管組織中普遍存在神經內分泌細胞,由於其類型和分化程度各異,導致神經內分泌瘤的症狀和體徵不典型。但其臨床表現多種多樣,且這也是醫師和病人容易忽略、延誤診斷的重要原因。

非功能神經內分泌瘤

主要表現為非特異性的消化道症狀和腫瘤局部占位症狀,如進行性吞咽困難、腹痛、腹脹、腹瀉、腹部腫塊、黃疸或黑便等。

功能性神經內分泌瘤

主要表現為腫瘤分泌有生物學活性的激素引起的相關臨床症狀,如皮膚潮紅、出汗、氣喘、腹瀉、低血糖、難治性消化道潰瘍、糖尿病等。

腫瘤壓迫的相關症狀,如消化道梗阻和黃疸;也可能出現轉移相關的症狀。

類癌危象

通常是由體力活動、麻醉、手術或化療等引起的潛在致命性的激素大量分泌。臨床上常表現為突然出現嚴重而普遍的皮膚潮紅,常持續數小時至數日;腹瀉明顯並伴有腹痛;嚴重的支氣管痙攣;中樞神經系統症狀常見,如自輕度頭暈、眩暈至嗜睡和深度昏迷;心搏過速、心律失調、高血壓或嚴重低血壓。血5-羥色胺和尿5-羥吲哚乙酸明顯增高、激發試驗陽性。

看醫

若病人出現疑似內分泌瘤症狀,應及時就醫,以免病情進一步發展。醫生會綜合病人症狀,還有影像學、實驗室和病理檢查結果為病人診斷。

- 對於有家族史病人出現症狀,應及時到醫院就診,醫生會根據症狀,使其行相關生化指標檢查。

- 當病人有庫欣氏症候群等情況,即血壓高、呼吸慢、脈搏慢時,應及時到醫院進行CT、激素檢查。

- 在例行檢查身體時,出現有檢查數值異常,高度懷疑神經內分泌瘤時,應及時就醫。

- 大多病人優先考慮去腫瘤科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如呼吸困難、無尿等,可到相應科別就診,如呼吸科、腎內科等。

- 從開始出現不適到現在已經多久了?

- 目前都有什麼症狀?(如上腹部疼痛、腹瀉、庫欣氏症候群)

- 是否有以下症狀?(如胸悶、憋氣、體重減輕、呼吸困難、少尿或者無尿、水腫等症狀)

- 家族中有無類似的情況?

- 目前症狀發作時是否規律?

腫瘤的病理學檢查

是確診神經內分泌瘤的必須檢查。

常規影像學檢查

CT、磁振造影以及胃鏡、大腸鏡檢查,可以發現腫瘤以及消化道潰瘍。

腫瘤標誌物檢查

主要是神經元特異性烯醇化酶檢查,神經內分泌瘤病人多伴有神經元特異性烯醇化酶指標升高,用於輔助診斷、監測病情變化,評估治療效果。

生化指標

肝腎功能、血糖等,神經內分泌瘤病人多伴有低血糖、低蛋白血症等。

血清中激素水平檢查

可了解血胃泌素、24小時尿皮質醇、血皮質醇、血胰島素情況。

- 有神經內分泌瘤的典型症狀,如低血糖、消化道潰瘍、腹瀉等。

- CT或者磁振造影發現胰臟或者腎上腺腫瘤,胃鏡、大腸鏡發現腫瘤或者消化道潰瘍。

- 腫瘤病理為神經內分泌瘤或者神經內分泌癌。

- 胰島素瘤血中胰島素水平≥6μU/ml(≥36pmol/L),胃泌素瘤血中胃泌素水平升高。

治療

由於神經內分泌瘤的病因和發病機制目前尚不明確,目前仍缺乏病因治療。臨床中主要遵循局限期可以手術治療,局部末期及轉移性可以藥物治療,包括化療、標靶等。

對於高、中分化無法手術切除的局部末期及遠處轉移病人多採用藥物治療。對於無症狀的、腫瘤負荷較低同時疾病穩定的病人,可以每3~6個月進行腫瘤標誌物和影像學檢查,密切隨訪,直至疾病明顯進展。而對於惡性程度較高的神經內分泌病人腫瘤,應儘快採取全身化療。

全身化療藥物

鉑類聯合 Etoposide (EP/Ec)是神經內分泌瘤的首選方案。鏈脲黴素聯合5-Fu和(或)表 Doxorubicin 治療;替莫唑胺單藥或者聯合標靶藥物貝伐珠單抗等。

生物治療藥物

包括奧曲肽、奧曲肽微球及蘭瑞肽等,α干擾素單獨使用或聯合奧曲肽。對進展期NETs具有一定療效,通常用於二線治療。

標靶藥物

舒尼替尼和依維莫司對轉移性神經內分泌瘤具有較好的療效及耐受性。舒尼替尼是一種多靶點酪氨酸激酶抑制劑,可抑制腫瘤生長。

腫瘤切除術

適用於局限期神經內分泌瘤。

姑息手術

適用於局部復發、孤立的遠處轉移或不可切除的神經內分泌瘤,經藥物治療後轉為可切除病灶。

消化道潰瘍治療

- 應用H2受體抑制劑( Cimetidine 、 Ranitidine 以及 Famotidine 等)和PPI( Omeprazole 、 Lansoprazole 、 Pantoprazole 和 Rabeprazole 等),能夠控制胃酸過量分泌。

- 病人可通過少食多餐、靜脈輸注葡萄糖來糾正低血糖。

預後

神經內分泌瘤局限期通過手術有獲得治癒可能,但多數病例為進展期或者末期,無治癒可能,生存期短,預後差。

神經內分泌瘤為具有惡性潛能的腫瘤,目前多數病例尚不能治癒。

多數病例僅能通過治療儘可能獲得長期生存。病人的存活時間需根據腫瘤的嚴重程度而定,無法一概而論。如果早發現、早處理,大約半數以上病人有5年生存期。

根治性切除術後的神經內分泌瘤,每6~12個月複診1次,至少需隨訪7年;對於未手術切除的低危病人,第1年應每3個月複診1次,以後每半年1次至少3年,之後每年隨訪1次。已有遠處轉移的神經內分泌瘤病人,應當每3~6個月複診1次。接受治療的病人複診時間縮短至1個月。

飲食

神經內分泌瘤病人的飲食需注意合理,要加強營養,可適當結合自身飲食偏好選擇食物。但注意不要偏食,更不要暴飲暴食,提倡少食多餐,以免消化道不耐受,出現腹瀉情況。

- 適當進食優質蛋白食物,如肉蛋奶等。

- 增加新鮮蔬菜、水果的攝入,如蘋果、菠菜,以增加維他命的攝入,維持體內營養均衡。

- 少吃油膩、高鹽食物,如肥肉、臘肉、醃菜等。

- 避免酒精等刺激性飲品的攝入。

- 限制糖的攝入。

照護

做好病人的心理疏導工作,使病人克服對於患腫瘤的恐懼心理。注意加強營養支持,監測血糖以防低血糖發作,預防出血、感染等。

- 手術恢復期避免進行增加腹壓的行為。

- 適當運動,增強免疫力、抵抗力。如每天慢跑,程度為查看心率,使數值保持在110~140次/分。

病人注意在家中時發病症狀是否依然存在,如頭暈、頭痛、視物模糊等。而且要監測自身血糖和血壓情況,出現異常,且無法控制時,需到醫院進行檢查,以便治療。另外,注意化療及標靶藥物治療期間的毒副作用觀察,並及時告知醫生。

保持大便通暢,避免用力排便。

預防

由於神經內分泌瘤病因不明,目前還沒有特異而有效的預防方法。盡可從提高身體免疫力,增強體質等方面預防。

- 對於有家族史的高危人群,宜及早開始進行腫瘤篩檢。

- 建議每年健康查體。

- 注意預防感染,避免受涼。

- 適當運動,每日慢跑30分鐘,以不勞累為宜。