結腸癌

概述

結腸癌是一種較為常見的消化道惡性腫瘤,多發生於直腸與結腸的交界處,因此經常與直腸癌被統稱為大腸癌。結腸癌會向多個內臟器官、組織侵犯,對病人身體造成較為嚴重的損傷。結腸癌致死機率較高,如果能夠在初期進行科學合理的治療,可以有效提高病人的生存率。

- 就診科別:

- 腫瘤科、一般外科、消化內科

- 英文名稱:

- colon cancer

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 貧血、腸穿孔、骶骨疼痛

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

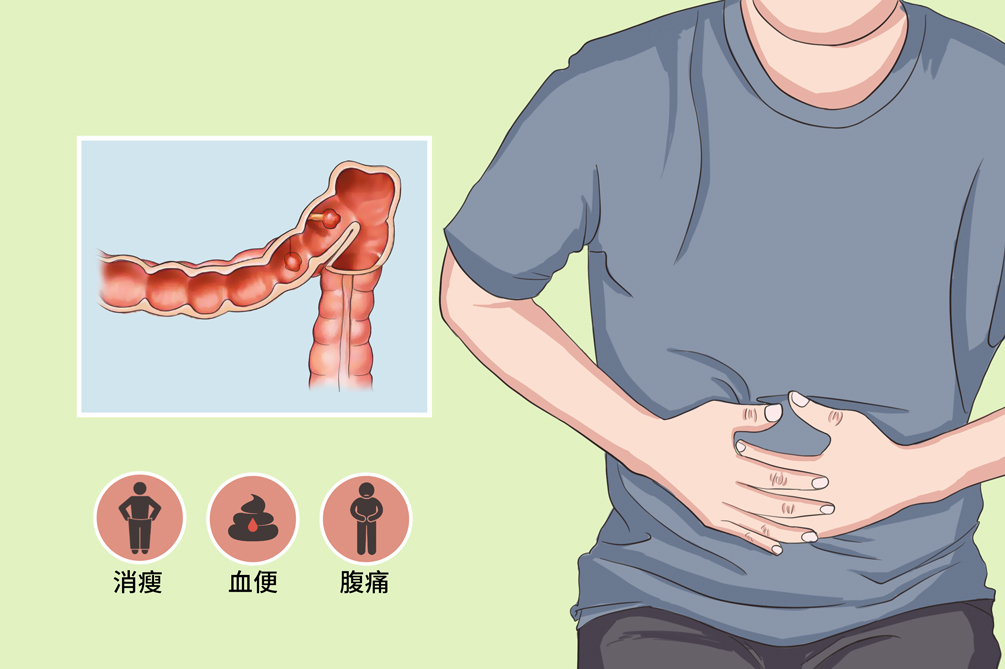

- 腹痛、血便、消瘦

- 好發人群:

- 有結腸癌家族史人群、中年酗酒人群、有骨盆腔放療史人群

- 常用藥物:

- Fluorouracil 、貝伐珠單抗、帕博利珠單抗

- 常用檢查:

- 大腸鏡、CT結腸成像、腫瘤標誌物檢查

大體分型

潰瘍型

多見,占50%以上。腫瘤形成深達或貫穿肌層之潰瘍,形狀為圓形或卵圓形,中心凹陷,邊緣凸起,向腸壁深層生長並向周圍浸潤。初期即可有潰瘍,易出血,此型分化程度較低,轉移較早。

隆起型

腫瘤的主體向腸腔內突出,腫塊增大時表面可產生潰瘍,向周圍浸潤少,預後較好。

浸潤型

癌腫沿腸壁各層瀰漫浸潤,使局部腸壁增厚、腸腔狹窄,但表面常無明顯潰瘍或隆起。此型分化程度低,轉移早而預後差。

組織學分類

腺癌

主要為管狀腺癌和乳頭狀腺癌,占75%~85%,其次為黏液腺癌,占10%~20%。

腺鱗癌

亦稱腺棘細胞癌,腫瘤由腺癌細胞和鱗癌細胞構成,其分化多為中分化至低分化。腺鱗癌較少見,主要位於直腸下段和肛腸。

未分化癌

癌細胞瀰漫呈片或呈團狀,不形成腺管狀結構,細胞排列無規律,癌細胞較小,形態較一致,預後差。

疾病分期

- 第一期(Dukes A期):癌局限於腸壁內。

- A0期:癌局限於黏膜 。

- A1期:癌局限於黏膜下層。

- A2期:癌侵及腸壁肌層未穿透漿膜。

- 第二期(Dukes B期):癌侵潤至腸壁外 。

- 第三期(Dukes C期):伴有淋巴腺轉移 。

- C1期:近處淋巴轉移(腸旁)。

- C2期:遠處淋巴轉移(繫膜)。

- 第四期(Dukes D期):已有遠髒轉移。

根據解剖部位分類:

- 左半結腸癌多數為浸潤型,常引起環狀狹窄,故左半結腸癌的臨床表現主要為急、慢性腸阻塞。

- 右半結腸癌是指位於腹部偏右側這一段結腸發生的結腸癌,主要表現是大便次數增多,大便帶黏液和血,癌腫可以增大形成狹窄,繼而出現腹脹、腹痛、不排氣等腸阻塞的症狀。

病因

結腸癌具體病因尚不明確,但經過多年的研究,可能是內在因素和外界因素相互作用的結果顯示,大多數結腸癌來自腺瘤癌變。

- 結腸癌病因雖未明確,但其相關的高危因素逐漸被認識,比如腺瘤性息肉、炎症性腸病、家族史等。結腸既往有病變,研究表明慢性結腸炎病人,發生結腸癌的概率高於正常人。其發病年齡越小,病程越長。此外,飲食上攝入過多脂肪蛋白質、缺乏膳食纖維、年齡、肥胖、人種、吸菸等均會增加結腸癌發病率。

- 遺傳易感性在結腸癌的發病中也具有重要地位,如遺傳性非息肉性結腸癌的錯配修復基因突變攜帶者的家族成員,應視為結腸癌的高危人群。有些病如家族性大腸息肉病,已被公認為癌前期病變;結腸腺瘤、潰瘍性結腸炎以及結腸血吸蟲病肉芽腫,與結腸癌的發生有較密切的關係。

- 運動量少、精神、心理、社會因素等也會導致結腸癌的發生。

精神因素

長期精神壓抑也為結腸癌發生的重要因素。

化學致癌物質

亞硝胺類致癌性較強,是引起結腸癌的化學致癌物質。在變質的蔬菜及食品中含量較高,能引起消化系統、腎臟等多種器官腫瘤。含有這類化學的食品有很多,亞硝酸鹽廣泛存在於自然界中。很多食物中都含有亞硝酸鹽,包括魚類、蛋類、火腿腸、鹹菜、腐乳、蠟肉、榨菜。蔬菜、肉類以及豆類等。

寄生蟲

患有血吸蟲病也為結腸癌誘因。

- 結腸癌在不同國家,表現出的聚集性有很大區別,在我國41~65歲人群結腸癌發病率高。

- 近20年來尤其在大城市,結腸癌發病率明顯上升,且有結腸癌多於直腸癌的趨勢。

- 在我國,結腸癌的發病率、致死率在所有惡性腫瘤中位居第3~5位。

- 結腸癌在城市的發生率高於農村,大城市高於小城市,男性高於女性。

有結腸癌家族史的人群

結腸癌具有遺傳特性,有部分結腸癌直接受遺傳基因影響,有部分結腸癌具有家族傾向性。

中年酗酒的人群

酒精會對人體產生多種損傷,如果中年人長期酗酒、暴飲暴食,患有結腸癌的概率比正常人高很多。

有骨盆腔放療史的人群

放射性治療會對人體造成較為嚴重的影響,如果病人骨盆腔受到較大強度的放射,會提高一系列癌症的發作概率,其中就包括結腸癌。若病人骨盆腔內有其他腫瘤滋生,患有結腸癌的概率會再次增加。

症狀

由於癌腫病理類型和部位的不同,臨床表現也有區別。一般右半結腸腸腔大,右側結腸癌隆起型多見,易壞死、出血及感染,因此以腹痛、腹部腫塊和全身症狀為主;降結腸腸腔小,左側結腸癌浸潤型多見,易引起腸腔狹窄梗阻。因此,以梗阻症狀、排便習慣與便性狀改變等症狀為主。

結腸癌初期常無特殊症狀,發展後主要有下列症狀:

排便習慣與糞便性狀的改變

常為最早出現的症狀,多表現為排便次數增加、腹瀉、便秘、糞便中帶血、膿液或黏液。

腹痛

常為定位不確切的持續性隱痛,或僅為腹部不適或腹脹感,出現腸阻塞時則腹痛加重或為陣發性絞痛。

腹部腫塊

多為瘤體本身,有時可能為梗阻近側腸腔內的積糞。腫塊大多堅硬,呈結節狀。如為橫結腸和乙狀結腸癌可有一定活動度,如癌腫穿透併發感染,腫塊固定,且可有明顯壓痛。

腸阻塞症狀

一般屬結腸癌的中末期症狀,多表現為慢性低位不完全腸阻塞,主要表現是腹脹和便秘,腹部脹痛或陣發性絞痛。當發生完全梗阻時,症狀加劇,左側結腸癌有時可以急性完全性結腸阻塞為首發症狀。

全身症狀

由於慢性失血、癌腫潰爛、感染、毒素吸收等,病人可出現貧血、消瘦、乏力、低熱等。病程末期可出現肝大、黃疸、水腫、腹水、直腸前凹腫塊、鎖骨上淋巴結腫大及惡病質等。

腫瘤局部浸潤症狀

當結腸癌侵犯周圍組織或器官時,可表現為飯後腹瀉、糞便中有尚未消化的食物等。

腫瘤轉移症狀

結腸癌通過血行轉移至肝臟、肺、骨等部位,導致肝功能受損、頭暈頭痛等。如果癌細胞廣泛播散在腹膜,可出現腹水症狀。若種植轉移灶壓迫腸管導致腸阻塞,多表現為腹痛、嘔吐、腹脹、排氣等症狀。

結腸癌發生腹腔轉移,會誘發一系列症狀,根據侵犯的組織不同,臨床表現也有一定區別,常見肝區疼痛、骨骼疼痛、咳嗽、呼吸困難等症狀。

- 貧血:結腸癌病人長期營養不良,且有大量微量營養素、礦物質元素流失,會導致貧血產生。

- 腸穿孔:癌組織侵透腸壁,會導致近端腸管穿孔。

- 骶骨疼痛:腹腔腫瘤會對膀胱、陰道壁或周圍神經侵犯,導致骶骨疼痛,這種症狀大多在癌症末期出現。

- 腸阻塞:較常見,一般為完全性腸阻塞等。

- 吻合口漏:屬於較嚴重併發症。

- 出血:情況較嚴重,甚至危及生命。

- 其他併發症:還可出現輸尿管損傷、腹內疝等。

看醫

對於患有結腸疾病或頻繁出現腸道症狀,如腹瀉、便秘、腹痛的病人,建議及時到消化內科就診。在醫生詢問病情時,準確詳細的告知症狀、時間等信息,以便醫生進一步了解可能出現的疾病,同時通過大腸鏡、CT結腸成像等檢查明確診斷。

- 患有炎症性腸病、結腸腺瘤的病人定期體檢非常重要。如果病人出現較大體徵波動,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 頻繁發生腹瀉、便秘,或交替出現腹瀉便秘症狀、體重莫名降低的病人,應該及時就醫。

- 頻繁出現血便、黏液便、強烈腹部疼痛的病人,應該立即就醫。

- 大多病人優先考慮去腫瘤科就診。

- 尚未確診腫瘤的病人可以去一般外科、消化內科就診。

- 因為什麼來就診?

- 家族中是否有結腸癌病人?

- 什麼時候發現相應症狀的?

- 排便是否正常?

- 是否有放射治療史?

大腸鏡

大腸鏡對一系列結腸癌的診斷都有重要意義,通過這種檢查可以清晰的觀察到結腸內部情況,還可以確定腫瘤的部位、大小,初步判斷浸潤範圍。在大腸鏡檢查過程中可以直接取樣,然後通過病理分析確診。

CT結腸成像

CT結腸成像主要用於了解腫瘤浸潤及轉移情況,有助於臨床分期,可以為治療方案的制定提供理論支撐。

腫瘤標誌物檢查

腫瘤標誌物檢查可輔助初期癌症的診斷,通過對癌胚抗原的測定,在推測預後、復發概率上有較為理想的應用。

PET-CT

當懷疑為轉移的結腸癌,或術後懷疑出現癌症的復發或轉移,可應用PET-CT來評估是否出現結腸癌轉移的情況。

磁振造影檢查

磁振造影檢查包括平掃磁振造影和增強磁振造影,當懷疑結腸癌出現肝轉移時,可行磁振造影檢查進行判斷。

氣鋇雙重對比造影

通過該檢查可觀察腸內輪廓、形態以及黏膜情況,可發現初期黏膜淺表病變,並直觀了解病變的位置及大小。

實驗室檢查

- 大便隱血試驗:為結腸癌的初篩手段。可提示初期結腸癌、消化道出血等。

- 腫瘤標誌物檢查:癌胚抗原(CEA)及CA19-9,可用於術後判斷預後和復發。

- 結腸癌初期症狀多不明顯,易被忽視。凡40歲以上有以下任一表現者應列為高危人群,如Ⅰ級親屬有大腸癌史者、有癌症史或腸道腺瘤或息肉史、大便隱血試驗陽性者。對高危人群,推薦行大腸鏡檢查,鏡下發現病灶取病理切片檢查不難明確診斷。

- X線鋇劑灌腸或氣鋇雙重對比造影檢查,可見腸腔內腫塊、管腔狹窄或龕影,對診斷結腸癌有很大的價值。超音波和CT檢查對了解腹部腫塊和腫大淋巴結及肝內有無轉移等均有幫助。

- 血清癌胚抗原(CEA)和糖類抗原19-9(CA19-9)分別在約45%和30%的結腸癌病人中升高,對結腸癌的特異性診斷意義不大,可用於術後判斷預後和復發。

- 多種分子標誌物應用於糞便DNA檢查,以初期篩檢大腸癌正在逐漸推廣。

結腸癌的鑑別診斷主要是結大腸息肉、潰瘍性結腸炎、克隆氏症、腸結核、慢性細菌性痢疾、血吸蟲病、阿米巴腸病等,最可靠的鑑別是通過大腸鏡取活組織檢查。

治療

結腸癌的治療原則是通過一般治療調理身體、控制癌症發展進程,在合適的時期介入手術治療,然後根據個人情況完善後續放射性治療、化學藥物治療消滅殘餘癌細胞。部分身體無法承受手術的病人,可以嘗試標靶藥物治療或其他治療。

結腸癌病人的一般治療多需要注意營養支持,絕大多數惡性腫瘤病人會出現食欲不振、消化系統嚴重受損,進而導致不能正常飲食,會出現營養缺乏等症狀。此時,應注意營養性物質的攝入,可進食相對容易消化的流質、半流質飲食,避免進食容易引起脹氣的食物,如牛奶等。

結腸癌根治性手術

要求整塊切除,腫瘤及其遠、近兩端10公分以上的腸管,並包括繫膜和區域淋巴結。常用術式包括:

右半結腸切除術

適用於盲腸、升結腸、結腸肝曲的癌腫。切除範圍包括右半橫結腸以近及迴腸末段和相應繫膜、胃第6組淋巴結,迴腸與橫結腸端端或端側吻合。

橫結腸切除術

適用於橫結腸癌,切除包括肝曲或脾曲的整個橫結腸、大網膜及其相應繫膜及胃第6組淋巴結,行升結腸和降結腸端端吻合。

左半結腸切除術

適用於結腸脾曲和降結腸癌,切除範圍包括橫結腸左半以遠及部分或全部乙狀結腸,然後做結腸間或結腸與直腸端端吻合術。

乙狀結腸切除術

適用於乙狀結腸癌。

結腸癌併發急性梗阻的手術

- 應當在進行胃腸減壓、糾正水和電解質不平衡以及酸鹼失衡等適當的準備後,初期施行手術。

- 右側結腸癌做右半結腸切除一期迴腸結腸吻合術。如癌腫不能切除,可行迴腸橫結腸側側吻合。

- 左側結腸癌併發急性梗阻時,可置入支架緩解梗阻,限期行根治性手術。若開腹手術見糞便較,多可行術中灌洗後予以吻合。若腸管擴張、水腫明顯,可行近端造口、遠端封閉,將封閉的斷端固定在造口周圍並做好記錄,以便在回納造口時容易尋找。如腫物不能切除,可在梗阻部位的近側作橫結腸造口。術後行輔助治療,待腫瘤縮小降期後,再評估能否行二期根治性切除。

利用腫瘤細胞對化學藥品的高敏感性,選擇性殺滅腫瘤。給藥途徑有全身靜脈給藥、術後腹腔熱灌注化療等。結腸癌的化療以 Fluorouracil 為基礎用藥,以全身靜脈化療為主。

輔助化療

大規模隨機臨床研究顯示,根治術後全身(輔助)化療能提高第三期和部分第二期結腸癌的5年生存率。目前輔助化療主要有兩個方案,持續3~6個月:

FOLFOX方案

Oxaliplatin 、 Calcium Folinate 於首日靜脈滴注,隨後 Fluorouracil 持續48小時滴注,每两週重複。

CAPEOX方案

Oxaliplatin 於首日靜脈滴注,隨後連續口服两週 Fluorouracil 的前體卡培他濱,每三週重複,療效與FOLFOX方案類似。

新輔助化療

如前所述,目前直腸癌標準的新輔助方案是 Fluorouracil 單藥增敏的放療。最近研究顯示,新輔助化療也可使腫瘤降期,提高手術切除率,儘管遠期生存數據有限。對目前尚無條件行放射治療的地區,可審慎使用,方案為FOLFOX或CAPEOX。

姑息化療

對於末期無法行根治的直腸癌,姑息化療可控制腫瘤進展和延長生存時間。

局部化療

儘管沒有高級別證據支持,腹腔化療藥物植入、腹腔熱灌注化療和經肝動脈化療等局部化療已在臨床開展,有待臨床研究明確其在直腸癌治療中的地位。

免疫檢查點抑制劑治療

免疫檢查點抑制劑治療是一種較新的治療方式,常用藥物為帕博利珠單抗。這種治療方式可以激發人體免疫能力,達到更好的治療效果。

貝伐珠單抗

標靶藥物治療是一種較為先進的治療方式,常用藥物為貝伐珠單抗。這種藥物具有較高的精度,可以定向結合癌細胞,在減輕身體損傷的情況下,大大提高治療效果。

預後

不同位置、不同分化程度的結腸癌,預後有很大區別。但是從整體上看,結腸癌越早介入治療,生存機率較高。若病情發展至末期再介入治療,能夠長期存活的可能性很低,只能提高生活質量、延長生存期。

初期結腸癌能治癒,中期結腸癌有治癒的希望,通常末期結腸癌不能治癒。

初期結腸癌病人治癒期率較高,90%以上的病人都可以長期生活,對壽命影響較小;中期結腸癌病人5年生存率不足60%;末期結腸癌病人5年生存率幾乎為0。

即便是初期結腸癌,治癒後也有復發的可能,因此病人一定要定期複查。建議根治性治療後兩年內每三個月複查一次;四年內每半年複查一次;五年後每年複查一次。

飲食

結腸癌病人的飲食調理非常重要,由於病人消化能力受到嚴重影響,因此需要給予充分的營養補充。病人在進食時,要儘量補充優質的食物,避免進食刺激性食物。

- 結腸癌病人宜補充容易消化的食物,可以減輕腸道壓力,避免誘發排便異常症狀。

- 結腸癌病人宜補充食物殘渣較少的食物,可以減少排便次數。

- 結腸癌病人要嚴格禁酒,否則會影響病情恢復。

- 若病人需進行手術治療,術前給予高蛋白、高熱量、高維他命、少渣飲食,術後12小時內禁食3~4天,給予靜脈營養支持,逐漸過渡到流食、正常飲食。

照護

處於不同階段的結腸癌病人,護理方式有很大區別。在手術之前病人的日常護理應當以調節身體素質、增強體質為主。在手術後,病人的日常護理應當以彌補身體損傷,消滅殘餘癌細胞為主。

- 結腸癌的傷口在手術過程中易被感染,術後應注意體溫變化,及時發現切口感染。

- 術後1~3個月內不得從事重體力勞動,養成規律排便的習慣,避免坐太久。

- 術後堅持化療,定期門診複查,如有腹痛、血便等,應及時治療。

- 保持心情舒暢,避免不良心理因素的刺激。

- 改變不良的飲食結構和習慣,提倡高蛋白、高維他命、高熱量的飲食,避免辛辣、刺激性食物。

術後要加強對吻合口瘺的觀察和護理,密切觀察有無腹痛、腹膜炎、腹腔膿腫等症狀出現。

結腸癌病人多年齡較大、體質弱,除了會有憂慮外,還有悲觀、恐懼、焦慮等心理障礙。家屬要多與病人溝通,緩解不良情緒。讓病人了解疾病的基本知識,使病人樹立戰勝疾病的信心,積極配合治療。

- 結腸癌病人在接受一系列治療後,4週內注意保暖。此時腹腔環境受到嚴重的損傷,因此出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐症狀的可能性較大。

- 出現此類症狀並不意味癌症復發,病人不要有心理壓力,也不要恐慌,積極複查即可。

- 儘量避免外出,定期查肝功能、規律生活。

預防

結腸癌的預防需要從多個角度入手,生活習慣、日常飲食、健康作息、科學鍛煉、定向篩檢、常規體檢都很重要。不同年齡、不同身體素質的病人,可根據個人情況做出定向預防。

每年進行糞便隱血實驗,或每3年行多靶點糞便DNA檢查,或每5年行乙狀大腸鏡檢查,或每10年做全直大腸鏡檢查。

- 戒菸、戒酒,避免刺激性辛辣食物的攝入,是預防結腸癌的有效方式。

- 患有腸道系統疾病的病人針對基礎疾病進行控制,可以有效降低結腸癌的發病概率。

- 多吃低脂且含有膳食纖維,如蔬菜、大豆等食物,補充鈣劑及維他命,可抑制腺瘤上皮增生。

- 適當鍛煉身體,增強抵抗力。放鬆心情,保持心情愉悅。