短腸症候群

概述

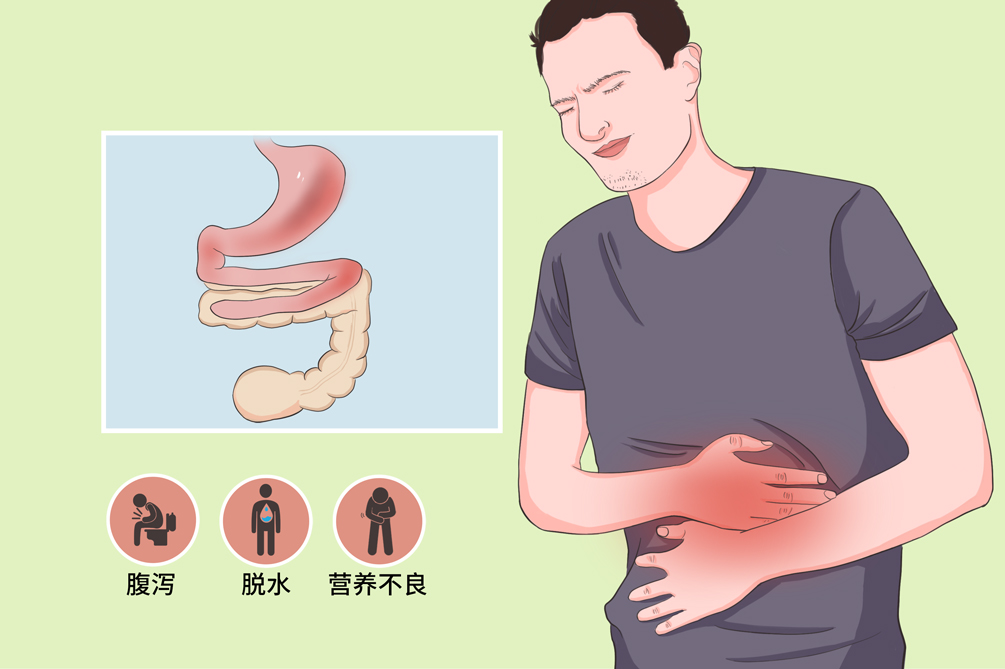

短腸症候群是指病人由於某些原因導致大段小腸被切除後,剩餘的腸管不能滿足病人對營養的需求,而導致的營養不良症候群。本病多出現在不同原因導致的廣泛的腸切除後,該病在臨床上較為少見,最主要的症狀是腹瀉,使病人不能良好的吸收營養,極大的降低了病人的生活質量,多數病人經過正規治療後症狀有一定的改善。

- 就診科別:

- 一般外科、消化內科、急診科

- 英文名稱:

- short-bowel syndrome,SBS

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肝腎功能損傷、手足抽搐、草酸鹽腎結石、膽固醇性膽石症

- 治療周期:

- 需要長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 腹瀉、脫水、電解質不平衡、營養不良

- 好發人群:

- 手術導致小腸吸收面積減少者、因先天因素患病的兒童

- 常用藥物:

- Loperamide 、複方苯乙哌啶、質子泵抑制劑

- 常用檢查:

- 小腸功能檢查、血液檢查、X線、CT腸道成像、超音波檢查

根據殘存腸道的解剖結構,短腸症候群可以分為三大類:

Ⅰ型

是病情最嚴重的一種類型,普遍存在腹瀉、脫水、體質量減輕、維他命和微量營養素缺乏等典型短腸症候群臨床表現。

Ⅱ型

主要表現為漸進的營養不良,殘留的部分結腸可產生高濃度的胰高血糖素樣肽-2和YY肽,能提高腸適應程度,延長胃排空和腸內容物通過時間,增強空、迴腸的吸收能力。這些改變可增加小腸的有效吸收面積,增強其吸收營養和水分的作用。但由於此型短腸症候群病人存在部分結腸,會增加對草酸鹽的吸收,易出現泌尿系草酸鹽結石等併發症。

Ⅲ型

由於回盲瓣的存在,通常預後較好,根據術後殘餘小腸,可以將Ⅲ型分為Ⅲ-A型和Ⅲ-B型。

病因

短腸症候群是病人因不同疾病導致手術後小腸被廣泛切除,小腸吸收面積減小而導致的營養不良症候群,極少數兒童表現為先天畸形導致的短腸症候群。

成人短腸症候群

小腸因為疾病(如克隆氏症、放射性腸損傷、腸阻塞、腸外瘺等)的反覆發作而被切除,也可因腸繫膜血管栓塞、外傷性血管破裂、急性腸扭轉等導致腸道血液供應中斷,腸道大面積壞死致使大量小腸被切除。極少數由於手術方式的錯誤,而導致小腸的廣泛切除。

兒童短腸症候群

兒童多表現為先天因素,如腸閉鎖、腹裂、壞死性小腸結腸炎,導致小腸因過短無法吸收足夠的營養物質引起短腸症候群。

腸道感染

導致持續的炎症反應,使病人感染克隆氏症等反覆發作的小腸疾病。

不良情緒

孕期經常性有不良情緒,會誘發胎兒發育不良導致先天性腸閉塞。

外傷

使血管破裂或中斷,小腸因缺血而壞死。

其他

如靜脈栓塞脫落等。

國內發病率有逐年上升的趨勢,但無全國範圍內的發病率統計數據,該病發病人群和年齡以及地區較為廣泛,多發於因小腸疾病導致小腸大面積切除後的病人。

- 有因疾病(如克隆氏症、放射性腸損傷、腸阻塞、腸外瘺等)切除小腸病史者。

- 有高血壓、冠心病、靜脈栓塞病史者。

- 因先天因素患病的兒童多伴有先天性疾病導致小腸短小,而無法吸收營養。

- 外傷性血管破裂者小腸因缺血而壞死被切除,影響吸收。

症狀

短腸症候群主要臨床表現為腹瀉、體重下降、水電解質不平衡,以及中至重度的營養不良。在疾病不同時期,其症狀存在差異。

急性反應期

多數病人會出現嚴重的腹瀉,導致體內電解質大量流失,因缺乏微量營養素導致抽搐,少數病人會危及生命。

功能代償性

多數病人腹瀉症狀減輕,但會出現因營養不良導致體重下降,少數病人會出現水腫和低蛋白血症。

恢復期

術後一年左右的時間,病人的症狀表現趨於穩定,但仍可能有脂溶性維他命、鈣和其他微量營養素缺乏的表現。

肝腎功能損傷

小腸吸收面積減小導致營養吸收障礙,增加肝腎等器官的負擔,嚴重的可導致肝腎衰竭。

手足抽搐、骨質疏鬆

為低鈣和低鎂導致。

草酸鹽腎結石

病人體內脂肪分解和吸收不良,未吸收的脂肪酸和草酸鹽競爭腸道中的鈣形成草酸鈣結石。

膽固醇性膽石症

腸切除手術使膽汁酸變成膽固醇的過程中,在膽囊內形成結石。

體重減輕

小腸廣泛切除術後,幾乎對營養物質的吸收均發生障礙,包括蛋白質,尤其是脂肪和碳水化合物,此類營養物質的吸收障礙導致熱卡不足,使得體重減輕、易疲乏,兒童可導致發育緩慢。

代謝性酸中毒

多數病人因為嚴重的腹瀉導致體內電解質大量流失,造成代謝性酸中毒,嚴重會危及生命。

看醫

短腸症候群若不進行積極治療,可出現水電解質不平衡、營養不良等情況,故病人在小腸切除術後出現腹瀉、體重下降等情況時,需儘早就醫,及時治療,以便早日復健。

- 對於已經進行小腸廣泛切除手術的病人或外傷性腸道損傷的病人,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 檢查後因小腸無法吸收足夠營養物質導致的腹瀉、脫水、抽搐等症狀,應及時就醫。

- 小腸廣泛切除後出現肝腎功能損傷症狀或嚴重腹瀉,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去一般外科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如腹瀉、肝腎功能損傷等,可到相應科別就診,如消化內科、急診科等。

- 症狀特別嚴重,危及生命者需在ICU病房搶救治療。

- 近期有沒有做過小腸手術?

- 目前都有什麼症狀?(如腹瀉、乏力、抽搐等)

- 症狀是在手術後出現的嗎?

- 腹瀉的症狀是加重還是穩定?

- 腹瀉與飲食有關嗎?

體格檢查

病人腹部可有手術切口,腹部多無壓痛,叩診提示鼓音面積減少,聽診出現腸鳴音亢進。

小腸功能檢查

通過小大腸鏡檢測小腸功能是否正常,通過取病理做化驗檢查小腸是否有感染,需注意的是小大腸鏡需要全身麻醉。

血液常規檢查

通過採血檢查血的各項指標,檢查病人是否有缺鐵性貧血或巨細胞性貧血等貧血性疾病。

電解質檢查

可見鉀、鈉、鈣等多種離子濃度下降,判斷病人是否發生了代謝失調。

肝腎功能、血漿蛋白檢查

可見白蛋白降低,膽汁淤積。

維他命、微量營養素濃度測定

病人通常有濃度降低。

影像學檢查

包括X線、CT腸道成像、超音波檢查等,通過影像學檢查來觀測小腸長度、腸道病變和腸腔直徑以及體內是否有結石。

- 是否有小腸廣泛切除的病史,若有小腸廣泛切除病史則首先懷疑短腸症候群。

- 是否出現了嚴重的吸收不良導致的營養不良,若出現則根據相關檢查確診。

- 通過檢查所得數據判斷病人是否吸收不良。

急慢性腸胃炎

急慢性腸胃炎常為飲食不潔導致,病人常出現陣發性腹痛,腹部按壓痛不固定,但無外傷手術病史,並且一般沒有營養不良的表現,據此可以與短腸症候群進行鑑別。

治療

短腸症候群根據殘存腸道的解剖結構的不同,制定不同的治療方案,大部分病人可採用藥物治療,部分病情嚴重的病人需採用手術治療。

病人應禁食並給予全腸外營養,並注意檢測生化指標,及時糾正水、電解質及酸鹼平衡。

Loperamide

可以抑制腸道肌肉收縮,減少腸道的蠕動,使食物在腸道停留時間延長,有利於腸道對營養物質的吸收,腸阻塞或便秘的病人不應用本藥品,孕婦及12個月內的兒童忌服。

複方苯乙哌啶

通過提高腸道的張力,抑制腸道的蠕動來減輕腹瀉,適用於各類型腹瀉以及腸道炎症,若出現失眠、焦慮等不良反應,為正常現象,肝病病人慎用。

質子泵抑制劑

如 Omeprazole 、 Pantoprazole 等,用於抑制胃酸的分泌,減輕胃酸對腸道的損傷,用於小腸廣泛切除後的術後復健治療,孕期、哺乳期婦女慎用。

病情特別嚴重者可通過手術減緩病情,手術思路分為兩種:

減緩腸道運行速度

可通過部分小腸倒置吻合來使食物在該段的吸收更充分,減緩食物運行速度,還可以利用結腸蠕動緩慢的特點,將結腸間斷放置於空腸或迴腸間,以此來減緩食物運行速度,適用於大部分人群。

增加腸道表面積

可通過將自身小腸一切為二再進行吻合,使小腸變細變長,但該手術可能導致吻合處多發性沾黏等併發症。還可通過小腸移植,但是由於排斥反應和較高的死亡率使其並不能廣泛用於臨床。

腸外營養

小腸廣泛切除術後初期殘留的小腸暫時尚無法承擔消化、吸收之任務,易增加腹瀉,加重內環境失調。因此,手術後初期待病人循環、呼吸等生命體徵穩定,水、電解質不平衡糾正後,即應開始腸外營養支持治療,儘早開始腸外營養治療可預防營養不良的發生。營養液的輸入以經中心靜脈途徑為宜,臨床上常採用頸內靜脈或鎖骨下靜脈穿刺置管的方式進行。

腸內營養

實施的越早,越能促進腸功能代償和適應。但是短腸病人初期消化吸收功能差,臨床上實施有一定難度,使用不當可能會出現明顯腹瀉,臨床實施時應嚴密觀察。病人初期應選擇短肽、單糖和脂肪酸為主要成分的產品,此類製劑在腸道內幾乎不需消化就能被小腸吸收。

腸復健治療

包括膳食纖維、生長激素、麩醯胺酸的應用,可促進短腸症候群病人殘留腸道的適應,增加對水、電解質和營養物質的吸收,最終逐步減少甚至擺脫對腸外營養。

前沿治療

在一定劑量範圍內使用替度魯肽,可用於改善短腸症候群病人腸吸收功能,但是該藥可促進腸上皮的增生,可能有潛在的促進腫瘤增殖的作用。

預後

短腸症候群無法徹底根治,但可通過藥物治療和手術治療來提高病人的生活質量,讓病人更好的吸收營養,使其不用依賴腸外營養補給。

不能徹底根治,但在經過有效治療後可使症狀得到緩解。

短腸症候群病人的生活質量會受影響,但是如果經過正規治療,一般不會影響自然壽命。

術後一週複查,病情穩定後可三個月後複查,具體複查時間還需遵從醫囑,複查時需帶上檢查資料。

飲食

短腸症候群病人飲食應科學合理,以此保證機體的正常運轉,病人應多食高糖、低蛋白和低渣食物,以此保證病人自身對營養物質的需求,減少每頓的飯量,增加吃飯的次數,使腸胃更好的吸收。

- 不可食用生冷和辛辣食物增加腸道負擔,應將食物煮熟後食用。

- 飲食要衛生,避免因飲食不潔導致腹瀉。

- 少抽菸、少飲酒,不要喝含咖啡因多的飲料,防止影響營養吸收。

- 飲食中應增加含鐵、葉酸、鈣及維他命等豐富的食物。

照護

短腸症候群病人術後應注意傷口衛生,防止傷口感染,家屬應及時疏導病人因手術產生的不良情緒,定期複查,如有不適,及時就診。

口服用藥

嚴格遵從醫生囑咐,若服用藥物期間發生不良反應,應停止用藥並告知醫生。

心理安慰

家屬應疏導病人因手術產生的不良情緒,勸導病人配合醫生治療,正確的開導病人。

注意衛生

腹瀉的病人,應及時清洗肛門,防止細菌進入導致的感染。

手術治療的病人要注意傷口衛生,避免感染,防止腸道沾黏。如果病人依賴腸外營養,建議住院接受營養支持治療。

預防

有外科手術廣泛小腸切除病史的應及時檢查,該類人群出現腹瀉等症狀多為短腸症候群的先兆。

該病並無有效的預防方法,若出現腹瀉等症狀且有手術史,應及時就醫,防止病情加重以及併發症的發生。