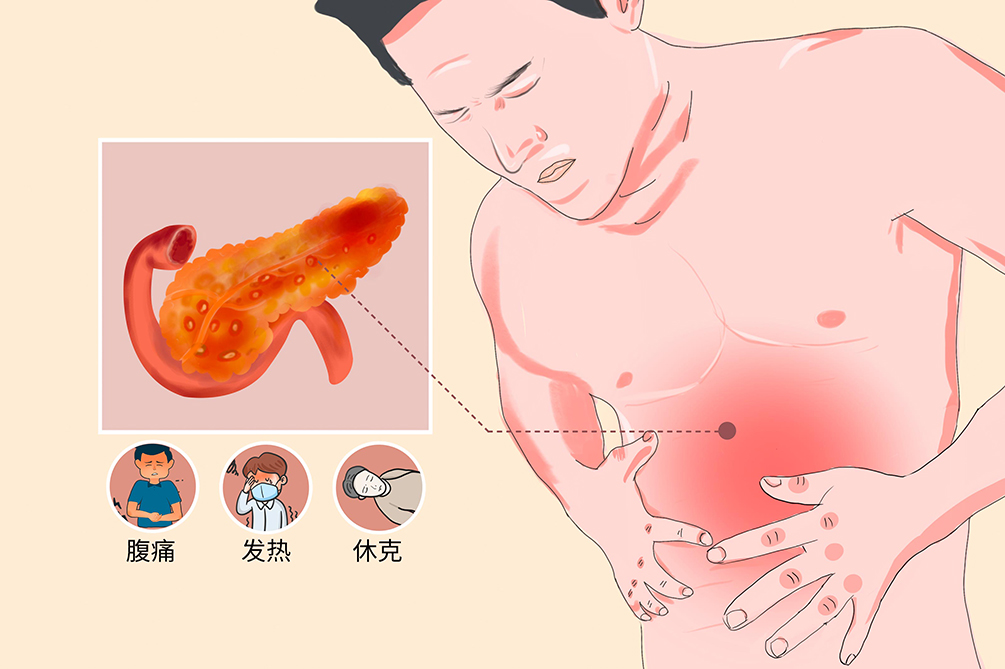

急性胰臟炎

概述

急性胰臟炎是指多種病因引起的胰酶激活後引起胰臟組織的自身消化、水腫、出血,甚至壞死,繼以胰臟局部炎症反應為主要特徵,伴或不伴有其他器官功能改變的疾病。臨床上以急性上腹痛或血、尿澱粉酶,以及脂肪酶升高為特點,多數病人病程呈自限性。按照病情嚴重程度可分為輕症、重症胰臟炎,輕型急性胰臟炎預後較好,重型較差。

- 就診科別:

- 急診科、消化內科、一般外科

- 英文名稱:

- Acute pancreatitis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 胰臟膿腫、消化道出血、敗血症、多臟器功能不全

- 治療周期:

- 長期持續性治療、間歇性治療

- 臨床症狀:

- 腹痛、噁心、嘔吐、發熱、休克、黃疸、腸麻痹

- 好發人群:

- 暴飲暴食者,有膽道疾病、高脂血症、高鈣血症的病人

- 常用藥物:

- Ciprofloxacin 、 Anisodamine 、阿托品

- 常用檢查:

- 血液常規、胰澱粉酶檢查、尿澱粉酶檢查、腹部超音波、腹部CT

根據病理分型可分為急性水腫型胰臟炎和急性壞死性胰臟炎:

急性水腫型胰臟炎

較多見,病變可累及部分或整個胰臟,以尾部為多見。胰臟腫大、充血、水腫和炎症細胞浸潤,可有輕微的局部壞死。

急性壞死性胰臟炎

相對較少,胰臟內有灰白色或黃色斑塊的脂肪組織壞死,出血嚴重者胰臟呈棕黑色並伴有新鮮出血,壞死灶外周有炎症細胞浸潤。常見靜脈炎和血栓,此外尚可有胰臟膿腫、胰臟假性囊腫等。

根據嚴重程度可分為輕症、中重症、重症急性胰臟炎:

輕症急性胰臟炎

急性腹痛,常較劇烈,多位於中左上腹,甚至全腹,部分病人腹痛向背部放射。病人病初可伴有噁心、嘔吐、輕度發熱。

中度重症急性胰臟炎

臨床表現介於輕症與重症之間,在常規治療基礎上,器官衰竭多在48小時內恢復,恢復期出現胰瘺或胰周膿腫等局部併發症。

重症急性胰臟炎

在上述症狀基礎上,腹脹逐漸加重,器官功能障礙可在起病的初期出現。

病因

引起急性胰臟炎的病因甚多,常見病因為膽石症(包括膽道微結石)、高三酸甘油脂血症、乙醇。國內以膽石症與膽道疾病為主,占50%以上,稱膽源性胰臟炎,而西方國家主要與酗酒有關,約占60%。

膽石症與膽道疾病

膽石症、膽道感染或膽道蛔蟲等均可引起急性胰臟炎,其中膽石症(包括膽道微結石)最常見。

高三酸甘油脂血症

高三酸甘油脂血症性胰臟炎的發病率呈上升態勢,當三酸甘油脂≥11.30mmol/L,臨床極易發生急性胰臟炎。

酒精

酒精可促進胰液分泌,當胰管流出道不能充分引流大量胰液時,胰管內壓升高,引發腺泡細胞損傷。

胰管阻塞

胰管結石、蛔蟲、狹窄、腫瘤可以起胰管阻塞和胰管內壓升高。

手術與創傷

腹腔手術、腹部鈍挫傷等損傷胰臟組織,導致胰臟嚴重血液循環障礙,均可引起急性胰臟炎。

藥物

噻嗪類利尿劑、 Thiopurine 、糖皮質類固醇、磺胺類等藥物可促發急性胰臟炎,多發生在服藥最初的2個月,與劑量無明確相關。

感染及全身炎症反應

可繼發於急性流行性腮腺炎、A型流感、肺炎衣原體感染、傳染性單核球增多症、柯薩奇病毒感染等,常隨感染痊癒而自行緩解。在全身炎症反應時,作為受損的靶器官之一,胰臟也可有急性炎性損傷。

乳頭及周圍疾病

如Oddi括約肌功能不良、壺腹部腫瘤、十二指腸阻塞、輸入袢症候群。

內分泌與代謝障礙

如高鈣血症、副甲狀腺功能亢進、糖尿病昏迷。

自身免疫性疾病

如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、壞死性血管炎等疾病。

其他

有5%~25%的胰臟炎病因不明,稱為特發性胰臟炎。

- 大量飲酒。

- 暴飲暴食。

- 進食葷食常是急性胰臟炎的發病誘因。

- 維他命D攝入過多導致高鈣血症。

急性胰臟炎是比較常見的一種消化系統疾病,任何年齡段均可發病,多見與成人,年發病率為5/10萬~30/10萬,且有證據表明發病率有逐年增加趨勢。不同國家和地區急性胰臟炎的死亡率有一定差異,但總的趨勢是逐年下降。報導顯示上海市第一人民醫院1993~1998年的5年的急性胰臟炎死亡率為15.8%,而1999~2002年的5年間則降為6.5%。目前,急性胰臟炎的死亡率約在5%左右,2006年我國急性胰臟炎協作組統計了36223例急性胰臟炎,其病死率為4.6%。

- 暴飲暴食者。

- 患有膽道疾病、高脂血症、高鈣血症的病人。

- 長期大量飲酒的病人。

- 因腹部手術或創傷因素使胰臟組織損傷,導致胰臟嚴重血液循環障礙。

- 胰臟炎家族史。

症狀

腹痛是急性胰臟炎的主要症狀,多在急性膽道疾病或飲酒飽食後出現,多位於上腹及左上腹,也可在右上腹,輕者鈍痛,重者呈絞痛或刀割樣痛。少數病人尤其老年體弱者,可僅有輕微腹痛,甚至無腹痛。查體有上腹壓痛、腹肌緊張,甚至反跳痛,重者可有移動性濁音、腫塊等。

腹痛

為本病的主要表現和首發症狀,突然起病,程度輕重不一,可呈持續性,進食後加劇。

噁心、嘔吐及腹脹

多在起病後出現,有時頻繁吐出食物和膽汁,嘔吐後腹痛並不減輕。

發熱

多數病人有中度以上發熱,持續3~5天。

其他

嚴重病人可出現休克、腎功能衰竭、心律失常,甚至突然死亡。

少數病人可出現消化道出血、呼吸急促、手足抽搐、黃疸、腹部反跳痛、腹水、肋周或臍周皮膚的青紫等,嚴重時還會出現臟器功能障礙及代謝失調。

全身併發症

消化道出血

以上消化道出血多見,出現嘔血、黑便,多因應激性潰瘍所致。

敗血症

初期以革蘭氏陰性桿菌為主,後期可為混合性感染。

多器官功能衰竭

出血壞死性胰臟炎多死於多器官功能衰竭,如發生急性呼吸窘迫症候群、急性腎衰竭、消化道出血、胰性腦病或彌散性血管內凝血等。

局部併發症

假性囊腫

多於發病3~4週形成,囊腫多居胰臟體尾部,破裂後可形成胰性腹水,合併感染時可體溫升高。

胰臟膿腫

多發生於病程2週以後,病人常有發熱、腹痛、消瘦等症狀。

急性胰周液體積聚

多於發病初期形成,表現為胰周或遠隔間隙有液體積聚,沒有包膜。

急性壞死物積聚

多於發病初期形成,表現為混合有液體和壞死物質的積聚。

包裹性壞死

多於發病4周後形成,是包含胰臟和胰周壞死組織的有炎性包膜的囊實性結構。

看醫

當病人暴飲暴食後突發腹部劇痛,症狀持續不緩解,伴發其他症狀,如黃疸、發熱、嘔吐等,需及時就醫,由醫生詳細詢問病因,包括家族史、既往病史、乙醇攝入史、藥物服用史等,計算BMI,完善體格檢查、胰澱粉酶等檢查進一步評估病情。

當病人暴飲暴食後突發腹部劇痛,症狀持續不緩解,伴發其他症狀,如黃疸、發熱、嘔吐等,需及時就醫。

急性胰臟炎一般去急診科、消化內科就診,病情較輕者可以去一般外科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 是否暴飲暴食、大量飲酒?是否有膽結石?

- 家庭成員有無患病情況?

- 症狀出現的時間?

- 是否經過治療?

實驗室檢查

尿澱粉酶

可檢測出胰澱粉酶是否於起病後4~12小時開始升高,48小時開始下降,持續3~5天。由於唾液腺也可產生澱粉酶,當病人無急腹症而有胰澱粉酶升高時,應考慮其來源於唾液腺。

脂肪酶

可檢測出血清脂肪酶是否於起病後 24~72小時開始升高,持續7~10天,其敏感性和特異性均略優於胰澱粉酶。

其它

包括白血球增高、高血糖、肝功能異常、低鈣血症、血氣分析異常等;C反應蛋白是組織損傷和炎症的非特異性標誌物,有助於評估與檢測急性胰臟炎的嚴重性。

影像學檢查

腹部超音波

經濟簡便易行,但由於上腹部胃腸氣體的干擾,可影響診斷結果的準確性。

增強CT掃描

是最具診斷價值的影像學檢查,不僅能診斷急性胰臟炎,而且能鑑別是否合併胰臟組織壞死。此外,對其併發病如胰臟膿腫和假性囊腫等也有診斷價值。

磁振造影檢查

可提供與CT類似的診斷信息,在評估胰臟壞死、炎症範圍及有無游離氣體等方面有價值。

腹部、胸部平片

腹部平片可以排除胃腸穿孔、腸阻塞和其他急腹症;胸部平片能排除肺間質炎、肋膜滲出、胸腔積水等疾病。

腹部查體

檢查腹部有無壓痛、反跳痛,有無肋周或臍周的皮膚青紫,有無腹水,以及腸鳴音情況等。

診斷急性胰臟炎一般需滿足以下三點中的兩條:

- 具有急性胰臟炎特徵性腹痛:急性、持續性腹痛(偶無腹痛)。

- 血尿澱粉酶和(或)脂肪酶≥正常值上限3倍。

- 急性胰臟炎特徵性的CT表現。

如果病人具備急性胰臟炎特徵性的腹痛,血清酶水平低於正常值上限3倍,必須行CT檢查以確診急性胰臟炎。急性胰臟炎病人可有或無其他器官功能障礙,少數病人胰澱粉酶活性正常或輕度增高。另外,應排除其他疾病。

胃十二指腸潰瘍穿孔

80%的病人有潰瘍病史,突發上腹部劇烈疼痛,很快蔓延至全腹,有明顯的腹膜刺激征,腸鳴音減弱或消失,肝濁音界縮小或消失,腹部X線平片檢查80%可見膈下游離氣體,可以此和急性胰臟炎進行鑑別。

急性膽囊炎、膽石症

上腹部絞痛呈陣發性加劇,可以通過超音波進行鑑別,超音波可提示膽囊腫大,囊壁水腫、增厚,多數有膽結石。

急性腸阻塞

陣發性腹部絞痛,嘔吐頻繁,可見腸型及蠕動波,腸鳴音音調高亢,腹部X線平片檢查見腸內氣液平面,可以此和急性胰臟炎進行鑑別。

心絞痛

胸悶、胸痛向頸部和左上臂放射,腹部無體徵,心電圖異常,可以此和急性胰臟炎進行鑑別。

治療

急性胰臟炎治療需尋找並去除病因、控制炎症。其治療包括一般治療、藥物治療和手術治療,以藥物治療為主,手術治療主要是針對各種併發症的治療。如診斷為膽源性急性胰臟炎,宜儘可能在本次住院期間完成內鏡治療或在復健後擇期行膽囊切除術,避免今後復發。

適用於急性胰臟炎全身反應期、水腫型及尚無感染的出血壞死性胰臟炎。

禁食、胃腸減壓

持續胃腸減壓可防止嘔吐、減輕腹脹、降低腹內壓。

補液、防治休克

通過靜脈輸液,以補充電解質、糾正酸中毒、防治低血壓、維持循環穩定、改善微循環,對重症病人應進行重症監護、吸氧,維持SO2≥95%。

營養支持

禁食期主要靠完全腸外營養,待病情穩定,腸功能恢復後可初期給予腸內營養,酌情恢復飲食。

鎮痛解痙

在診斷明確的情況下給予解痙止痛藥,常用的解痙藥有 Anisodamine 、阿托品等。

抑制胰臟分泌

質子泵抑制劑或H2受體阻斷劑,可間接抑制胰臟分泌;多數認為生長抑素及胰蛋白酶抑制劑也有抑制胰臟分泌的作用。

預防和治療感染

目的是預防和防止腸道菌群移位所致的感染,一般給予能滲透進胰臟組織的廣效性抗菌藥,如 Ciprofloxacin 、甲硝唑、青黴素類或者頭孢類抗生素等。

抑制胰酶

可選擇生長抑素及其類似物,如奧曲肽。

蛋白酶抑制劑

如加貝酯、烏司他丁等。

出現急性腹膜炎不能排除其他急腹症時;胰臟和胰周壞死組織繼發感染;伴膽總管下端梗阻或膽道感染者;合併腸穿孔、大出血或胰臟假性囊腫,以上情況均可進行手術治療。手術方式包括壞死組織清除加引流術、內鏡下微創治療以及開放手術等。

嘔吐基本控制後,經胃管注入中藥,常用複方清胰湯加減:金銀花、連翹、黃連、黃芩、厚朴、枳殼、木香、紅花、生大黃(後下),嘔吐不易控制者可用藥物灌腸。

預後

輕症病人常在1週左右復健,不留後遺症。重症病人死亡率約15%,經積極搶救倖免於死的病人容易發生胰臟假性囊腫、胰臟膿腫和脾靜脈栓塞等併發症,遺留不同程度的胰臟功能不全。未去除病因的部分病人可經常復發急性胰臟炎,反覆炎症及纖維化可演變為慢性胰臟炎。

急性胰臟炎經及時正規治療,多數病人可以治癒。

飲食

對於輕症急性胰臟炎病人,在短期禁食期間可通過靜脈補液提供能量。重症急性胰臟炎在腸蠕動尚未恢復前,應先予以腸外營養,病情緩解後應儘早過渡到腸內營養。恢復飲食應從少量、無脂、低蛋白飲食開始,逐漸增加進食量和蛋白質,直至恢復正常飲食。

- 針對輕症急性胰臟炎病人,需禁食,可通過靜脈補充營養。

- 針對重症胰臟炎病人,可選擇腸外營養,每日補充能量約32keal/(kg·d),肥胖和女性減10%。

- 針對恢復期的病人,應吃低脂、富含營養的食物,如米湯、藕粉、菜汁等,禁食濃雞湯、肉湯、牛奶、豆漿、蛋黃等食物。

- 針對病情穩定後的病人,可食用米粥、麵包、豆腐、蛋類等,禁食刺激性食物,如辣椒、濃茶等。

照護

急性胰臟炎病人在初期主要以腹痛為主,應與病人共同分析其存在急性胰臟炎的高危因素,做好健康宣教。需要手術的病人,在術前應針對性介紹與疾病的相關知識,緩解心理壓力,術後嚴密觀察生命體徵,防治感染,囑咐病人定期返院複查,遵醫囑全面治療。

- 定期返院複查,遵醫囑全面治療。

- 飲食宜高蛋白質、高糖、低脂肪飲食,繼發糖尿病病人,應進行糖尿病飲食,並監測血糖、尿糖。

- 凡是再次出現腹部不適、消化不良症狀,要及時就醫。

- 適度飲酒,部分病人嚴格禁酒。

食物是胰液分泌的天然刺激物,起病後短期禁食,降低胰液分泌,減輕自身消化。一般輕症病人需禁食4~7天,重症病人需禁食2週左右。對有嚴重腹脹、麻痹性腸阻塞者應採取胃腸減壓等相關措施。在病人腹痛減輕或消失、腹脹減輕或消失、腸道動力恢復或部分恢復時可以考慮開放飲食,開始以糖類為主,如米湯或沖服藕粉等,逐步過渡到低脂飲食,避免飽餐和油膩食品,不以胰澱粉酶活性高低作為開放飲食的必要條件。

輕型胰臟炎病人恢復進食的時間是臨床比較關心的問題,需符合以下條件:

- 腹部壓痛已減輕。

- 腹痛明顯減輕且已停止使用麻醉類藥物。

- 腸鳴音恢復。

- 病人有飢餓表現,不必等到血清酶正常,即可進食。

預防

對於未患有急性胰臟炎的病人,應適度進食,保證健康的生活方式,積極鍛煉。對於輕症急性胰臟炎病人,應密切觀察腹部體徵及排便情況,監測腸鳴音的變化。病情允許情況下,儘早恢復飲食或實施腸內營養對預防腸道衰竭具有重要意義。

- 針對輕症急性胰臟炎病人,應及早給予促腸道動力藥物,包括生大黃、芒硝、硫酸鎂、乳果糖等;給予微生態製劑調節腸道菌群;應用麩醯胺酸製劑保護腸道黏膜屏障。同時可應用中藥,如皮硝外敷,預防腸道衰竭。

- 積極治療膽胰疾病,儘早解除病因。

- 適度飲酒,部分病人嚴格禁酒。

- 進食葷食常是急性胰臟炎的發病誘因,應避免單純過度進食。