慢性淋巴性白血病

概述

慢性淋巴性白血病是一種進展緩慢的成熟B淋巴球增殖性腫瘤,以外周血、骨髓、脾臟和淋巴結等淋巴組織中出現大量成熟性B淋巴球為特徵,本病病因及發病機制尚未完全明確。慢性淋巴性白血病在中國發病率顯著低於西方國家,起病緩慢,初期多無自覺症狀,往往因血象檢查異常或體檢發現淋巴結或脾臟腫大才去就診,超過半數病人在常規體檢或因其他疾病就診時被發現。末期病人可出現貧血、血小板減少和粒細胞減少,並常發感染,嚴重者可危及生命。本病為惰性白血病,是否需要立即治療及治療預後效果與疾病分期、輕重程度和併發症有關。

- 就診科別:

- 血液內科、呼吸內科

- 英文名稱:

- chroniclymphocyticleukemia,CLL

- 疾病別稱:

- 慢淋

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 有遺傳易感性

- 併發疾病:

- 自身免疫性溶血性貧血、免疫性血小板減少症、腫瘤、條件致病性病原體感染

- 治療周期:

- 遵循特異性個體治療原則,視病情分期遵醫囑,初期無需特殊治療,其餘依藥物及治療方法不同有長期連續治療、長期間歇治療、短期療法等

- 臨床症狀:

- 低熱、乏力、淋巴結腫大、肝脾增大、貧血、反覆感染

- 好發人群:

- 50歲以上老人

- 常用藥物:

- 苯丁酸氮芥、環磷醯胺、氟達拉濱、普賴鬆

- 常用檢查:

- 血液常規檢查、骨髓象檢查、免疫表型檢查、細胞遺傳學檢查、分子生物學檢查

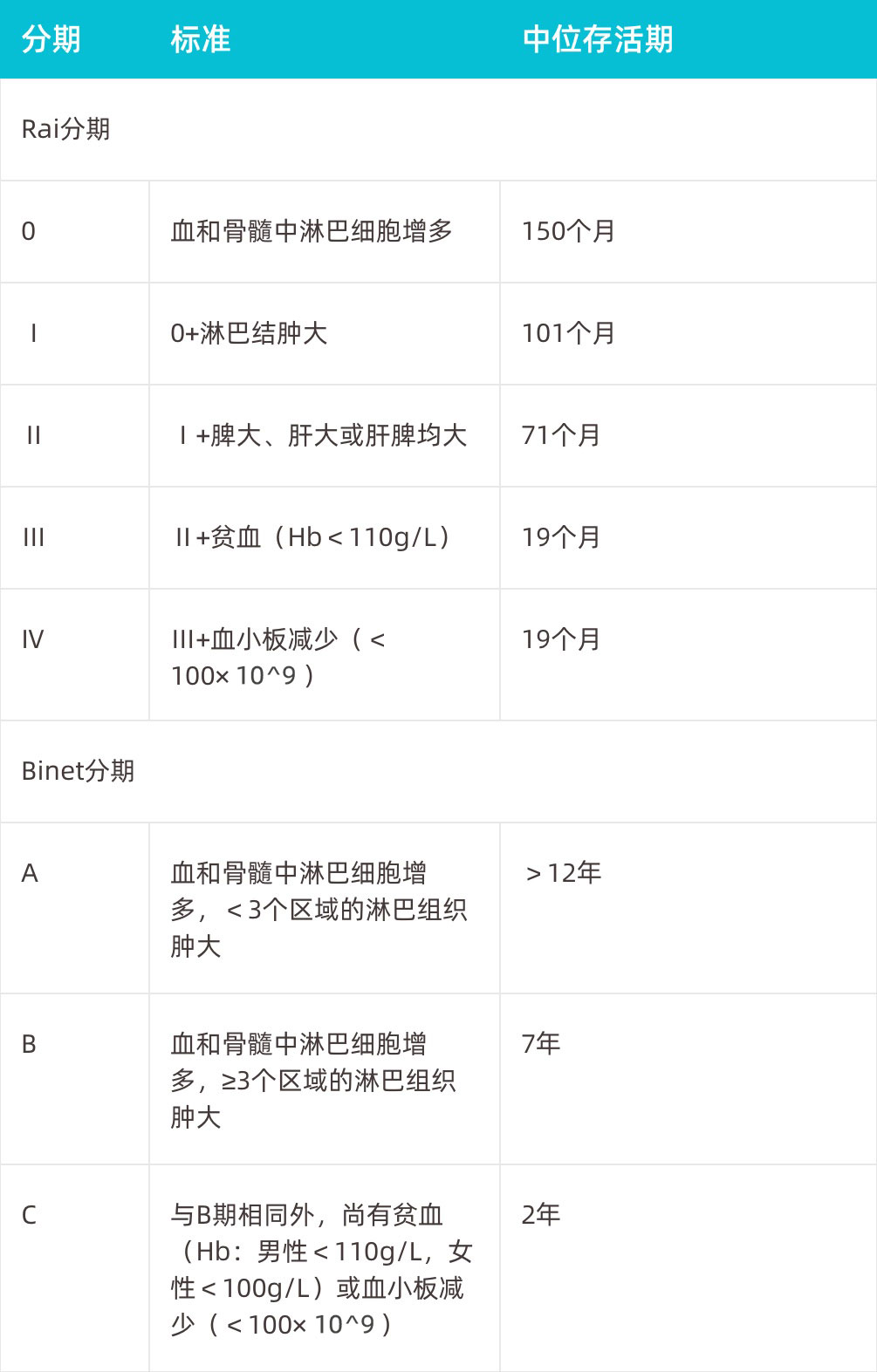

本病為進展性疾病,分期表現如下:根據臨床表現和相關實驗室檢查可以做出以下疾病分期,疾病分期目的在於選擇治療方案及預後評估。常用分期標準包括Rai和Binet分期。Rai0~第二期或BinetA期屬於疾病初期。

病因

慢性淋巴性白血病的病因尚未完全明確,職業和環境因素在其發病中並不占主要地位,遺傳因素與低頻電磁場或與發病有關。

- 有家族史者多發,男性比女性多見,淋巴增殖性疾病家族史是慢性淋巴性白血病的高危因素,發生率約為慢性淋巴性白血病病人的1/10,提示可能與遺傳因素有關。

- 長期接觸低頻電磁場可能與該病發病有關。

慢性淋巴性白血病在西方國家是較常見的成人白血病,但在我國發病率顯著下降,為0.05/10萬。發病年齡多在50歲以上,中位年齡為65歲,30歲以下罕見。

慢性淋巴性白血病好發於50歲以上老人,男性病人多見,男女比例約2:1。

症狀

慢性淋巴性白血病為進展性疾病,初期常無症狀,診斷時常無自覺症狀,病人常因血象檢查異常或發現無痛性淋巴結腫大就診,超過半數病人在常規健康體檢或因其他疾病就診時才被發現。

初期非特異性臨床表現

有症狀者初期可表現為乏力、疲倦、不適感,隨病情進展而出現消瘦、低熱、盜汗等。

淋巴結腫大

有60%~80%的病人存在淋巴結腫大,多見於頭頸部、鎖骨上、腋窩、腹股溝等部位。腫大淋巴結一般為無痛性、質韌、無沾黏,隨病程進展可逐漸增大或融合。CT掃描可發現縱隔、腹膜後、腸繫膜淋巴結腫大。腫大的淋巴結可以壓迫氣管、上腔靜脈、膽道或輸尿管而出現呼吸急促等相應症狀。

肝脾臟大

半數以上病人輕至中度的脾臟大,脾臟腫大明顯時會出現壓迫導致的腹脹或腹痛。輕度肝大少見,常無自覺臨床表現。

貧血和血小板減少

因為病情進展,末期病人可出現貧血、血小板減少和粒細胞減少,骨髓造血功能受損,偶見因脾臟大引起的脾功能亢進。

併發感染

尤其是呼吸道感染,由於免疫功能減退引起,與正常的免疫球蛋白的產生減少有關。

- 小部分病人患有腎病症候群、天皰瘡及血管性水腫等表現。

- 終末期可發生向其他類型的淋巴系統腫瘤的轉化。

- 因治療可能出現急性骨髓性白血病、骨髓分化不良症候群等腫瘤。

由於低免疫球蛋白血症、補體水平低、免疫抑制劑的使用等,病人的免疫系統受到影響,而且慢性淋巴性白血病病人可合成免疫抑制因子,因此大部分病人可合併免疫缺陷及免疫失調表現,如:

反覆感染

多發生條件致病性病原體感染,在健康狀態下病原體不足以引起機體感染,但免疫功能低下時則多發感染。

自身免疫性疾病

如自身免疫性溶血性貧血等。

第二種腫瘤

不同於轉移,獨立於原發腫瘤,最常見如軟組織肉瘤、肺癌等。

看醫

慢性淋巴性白血病進展緩慢,超過半數病人在常規體檢或因其他疾病就診時才被發現。建議病人出現不明原因貧血、體重減輕、反覆發作性感染等情況,應及時就醫,明確診斷。

- 有免疫系統疾病及慢性疾病者應定期檢查。

- 自查或體檢發現無痛性淋巴結腫大,或檢查發現不明原因淋巴球絕對值異常增高者應及時就醫。

- 已經確診慢性淋巴性白血病病人,如出現下列疾病相關症狀說明疾病處於活動狀態,建議及早就醫、開始治療。如6個月內無其他原因出現體重減少≥10%;極度疲勞;非感染性發熱持續两週超過38℃;盜汗;巨脾、肋下緣>10公分或進行性脾臟大及脾區疼痛;淋巴結進行性腫大或直徑>10公分;進行性外周血淋巴球增多,2個月內增加>50%,或倍增時間<6個月;出現自身免疫性血球減少,糖皮質類固醇治療無效;貧血或血小板減少進行性加重。

- 病情穩定的病人去血液內科就診。

- 伴有慢性肺部疾病等慢性疾病者或合併併發症者,還需要到相關科別進行聯合治療,如呼吸內科。

- 自覺症狀何時出現(如何時發現無痛性淋巴結腫大,是否常有乏力、發熱、盜汗、貧血,是否有未知原因的反覆發作感染等)?輕重程度如何?

- 以前是否有過類似症狀?

- 6個月內是否有不明原因的體重下降?

- 是否有自身免疫系統疾病?

- 是否自行服用過藥物?

- 既往有無其他的病史?

- 家族是否有相關疾病重大疾病史?

影像學檢查

頸胸腹盆增強CT掃描可發現縱隔、腹膜後、腸繫膜淋巴結腫大。

血液學檢查

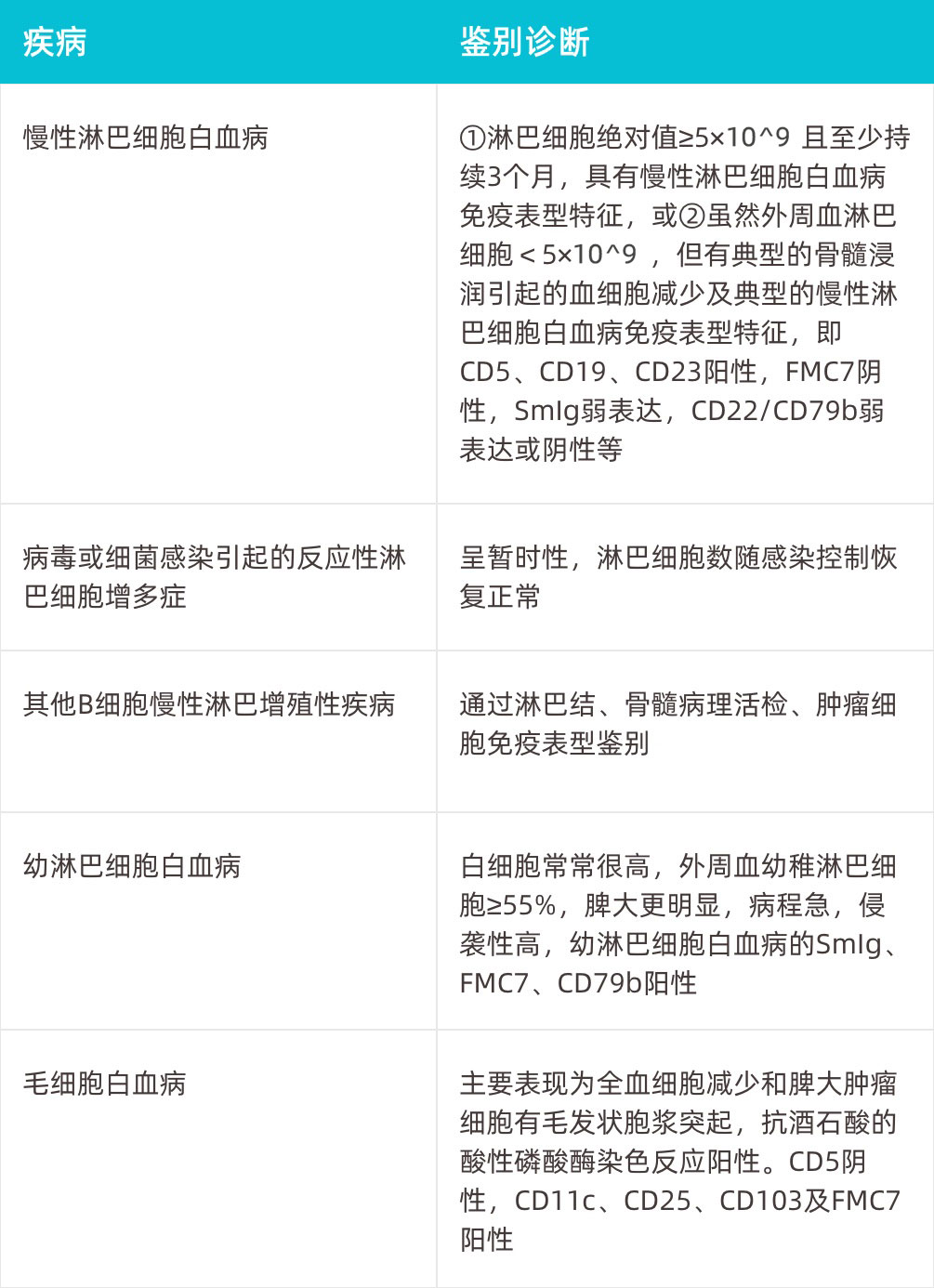

淋巴球持續性增多,外周血B淋巴球≥5×10^9/L,且至少持續3個月。大多數病人的白血病細胞形態與成熟小淋巴球類同,胞質少,胞核染色質呈凝塊狀。多數病人外周血抹片可見破碎細胞,少數病人細胞形態異常,胞體較大,不成熟,胞核有深切跡。偶可見原始淋巴球,嗜中性白血球比值降低。隨病情進展,可出現血小板減少和貧血。

骨髓穿刺、切片檢查

有核細胞增生明顯活躍或極度活躍,淋巴球≥40%,以成熟淋巴球為主。紅系、粒系及巨核系細胞增生受抑制,至末期可明顯減少。伴有溶血時,幼紅血球可代償性增生。

免疫學檢查

慢性淋巴性白血病細胞膜表面免疫球蛋白sIg為弱陽性表達,多為IgM或IgM和IgD型,呈κ或λ單克隆輕鏈型;CD5、CD19、CD79a、CD23陽性;CD20、CD22、CD11c弱陽性;FMC7、CD79b陰性或弱陽性;CD10、cyclinD1陰性。

染色體和基因檢查

大約50%的病人有染色體數目及結構異常,多為11、12、14和13號染色體異常。基因突變可涉及p53、NOTCH1等。

慢性淋巴性白血病的診斷要求外周血形態成熟的單克隆B淋巴球≥5×10^9/L,且至少持續3個月,細胞的克隆性可由免疫球蛋白基因重排或細胞表面輕鏈(κ/λ)的限制性表達證實。典型慢性淋巴性白血病病人的細胞表達CD5、CD19及CD43,CD23及CD200強陽性,膜免疫球蛋白(常為IgM±IgD)、CD20、CD22及CD79b弱陽性,CD10、FMC7等常陰性。

治療

慢性淋巴性白血病治療具有特殊性,並非所有病人在確診後都需要立刻治療。目前認為初期病人,即有小於三個區域的淋巴組織腫大、無貧血和無血小板減少症狀者無需治療,只需要定期隨訪。一旦病人出現活動性症狀,則建議病人積極治療。

- 合理膳食、加強營養、提高免疫力、對症治療。

- 隨訪:研究結果表明過早治療並不能延長病人生存期,因此目前認為初期病人,無需特殊治療,僅需要對症治療,定期隨訪,每2~6個月隨訪一次,隨訪內容包括臨床症狀及體徵,肝、脾、淋巴結腫大情況和血液常規等。完成治療後的隨訪還應特別注意免疫性血球減少症、繼發性惡性腫瘤等的出現。

烷化劑

如苯丁酸氮芥,別稱瘤可寧,為首選藥物,完全緩解率為15%,部分緩解率為65%。待淋巴球減少50%時減量,穩定後予維持量,也有主張間歇治療,瘤可寧無效者可用環磷醯胺。

氟達拉濱

氟達拉濱是單磷酸腺苷氟化物,干擾腺苷代謝,對慢淋有特效。初治病人總有效率為70%,完全緩解率達38%,緩解後持續時間較長,近年來有逐漸取代瘤可寧的趨勢。主要不良反應有骨髓抑制、免疫抑制持續時間長、神經毒性及易激發自身免疫性溶血性貧血。此外,克拉屈濱、噴司他丁、糖皮質激索以及環磷醯胺、 Vincristine 、普賴鬆等聯合化療方案等,對慢淋病人有一定療效。

糖皮質類固醇

單藥治療對慢淋也有一定療效,尤其對伴有自身免疫性溶血性貧血或血小板減少的病人較為適用,常用藥物如普賴鬆(普賴鬆),大約有10%的病人有效。大劑量 Methylprednisolone 衝擊治療可使部分病人達到部分緩解的標準,但感染發生的概率也將增大。

對年輕、能耐受強烈治療、具有高危因素,如無IGHV基因突變、122-q23缺失或17p13缺失的病人可考慮行骨髓移植,對這些病人主張在初期疾病無進展時進行移植。自體造血幹細胞移植可改善病人的無進展生存,但並不延長總生存期,不推薦常規採用。異基因移植具有細胞免疫殺滅腫瘤細胞的優點,是慢性淋巴性白血病的唯一治癒手段,但移植相關死亡率高於自體移植。

有包括縱隔或巨脾的明顯淋巴結腫大、神經侵犯、重要臟器或骨骼浸潤,且有局部症狀者可考慮放射治療,包括全身放療、全淋巴照射和局部照射。與其他方法一起進行序貫治療即轉換治療可改善全身症狀,但持續時間短。放射性核素淋巴結內照射和體外血球照射可在一定程度上減少淋巴球的數量,但並不延長病人的生存期。

- 有嚴重貧血、血小板減少而藥物或脾區放療無效時,可考慮脾切除術;有低γ球蛋白血症、反覆感染或自身免疫性疾病者,可定期靜脈給予丙種球蛋白;淋巴球單采機採集淋巴球可暫時性降低外周血淋巴球,減輕器官浸潤,增加血紅素和血小板數量。

- a干擾素:對初期病例有效,近2/3的病人可獲得部分緩解,但對於進展期病人使用a干擾素可能加速疾病進程,人-鼠嵌合的抗CD20單克隆抗體(美羅華)對治療CD20陽性的惰性淋巴腫瘤有特效。美羅華治療最常見的不良反應是發熱和寒戰,少數病人可有溶瘤表現,還可能發生噁心、嘔吐、高血壓或呼吸困難。此外,人源抗CD52單抗可以通過補體依賴細胞毒作用殺滅腫瘤細胞,具有直接抑制淋巴球生長的作用,靜脈輸注或皮下注射均有效。

預後

近年來慢性淋巴性白血病的治療發展迅速,單克隆抗體聯合化療的免疫化學治療模式,顯著提高了病人的治療反應率和生存率,針對B細胞信號通路的特異性抑制劑等新型藥物,有望進一步提高臨床療效。

慢性淋巴性白血病不能治癒。

慢性淋巴性白血病中位生存期35~63個月,依據疾病分期不同,各期有明顯差異,也有病人生存時間長達10年以上。

完成誘導治療(一般6個療程)達完全緩解或部分緩解的病人,應該定期進行隨訪,包括每3個月血球計數及肝、脾、淋巴結觸診檢查等。應該特別注意免疫性血球減少症、繼發惡性腫瘤,包括骨髓分化不良症候群、急性骨髓性白血病及實體瘤等的出現。

飲食

慢性淋巴性白血病病人以感染、出血、貧血、肝脾、淋巴結腫大為主要症狀。在其長期的治療過程中,合理的飲食護理既可以補充機體所需營養,又能配合藥物起到治療作用。

- 病人宜多食蘑菇、木耳、銀耳等有增強機體免疫功能的食用菌類。

- 貧血病人宜用厚味、溫補之品,如瘦肉、魚類、蛋類、豆製品、乳製品,同時配以高維他命食品,如各種水果、新鮮蔬菜等。

- 便秘病人宜食蜂蜜、香蕉等瓜果之類,以潤腸通便。

- 咳嗽、咳痰的病人可食梨、杏等以潤肺止咳。

- 病人化療期間常出現噁心、嘔吐等消化道症狀,宜用清淡而富有營養的食物,如海鮮、水果之類。服藥期間應禁忌辛辣、生冷、油膩之品。

照護

慢性淋巴性白血病發生率在我國很低,病情發生緩慢,多發生於老人,50歲以上者占90%,因此選取正確的治療和護理辦法來延長病人的生存周期,是必須了解和學習的,周到、細心、全面的護理是治療過程中必不可少的重要手段,也是臨床治療有效的重要保證。

- 慢性淋巴性白血病病人免疫力低下,居住環境應安靜、整潔,溫濕度適宜,空氣新鮮。

- 居室內定期消毒,防止空氣污染及交叉感染。

- 做好個人衛生,囑病人早晚用軟毛牙刷牙,飯後溫鹽水漱口,保持口腔清潔。勤換衣服和床單,貼身內衣選擇柔軟、透氣性好的棉製品。有條件的隔日洗一次澡,保持皮膚清潔、乾燥。

- 寒冷季節外出,及時添加衣服,配帶口罩,防止受涼感冒。

- 常需以靜養病,在病情允許時適度活動,適度活動可以通暢血脈,幫助消化,有助於病情恢復。

慢性淋巴性白血病病人由於患病之後,在精神上和肉體上都增加了痛苦,最初存在恐懼、焦慮、知識缺乏、預感性悲哀等情志問題,隨治療周期的進展及經濟負擔加重,病人又產生了缺乏耐心、悲觀、厭世、絕望等複雜情志變化。因此,需要在精神上給予安慰和鼓勵,能使其安心治療和休養,以期早日復健。家屬和醫務人員要關心體貼病人,對病人要反覆開導,使其增強信心,保持樂觀情緒,積極配合治療。

慢性淋巴性白血病病人通常免疫力低下,抵抗病毒的能力減弱,所以日常生活中要時刻避免感染,一切易引起感染的物品或是食物均要遠離,同時預防感冒。

預防

目前慢性淋巴性白血病病因尚不明確,因此便要求病人早發現、早就診,遵醫囑特異性早干預,注意日常生活管理,配合隨訪,爭取最佳防控效果。

有自身免疫性疾病、家族有慢性淋巴性白血病病史、自覺長期乏力疲倦不適、自覺無痛性淋巴結腫大、檢查血象異常等的病人,要提高警惕,初期就診,配合檢查,早發現,以便及早確定治療方案。

- 注意避免接觸一些有毒有害化學物質、低頻電磁場、輻射等。

- 提高自身免疫力,保持積極樂觀的生活態度,飲食應補充高蛋白、維他命等。