脊髓小腦性小腦萎縮症

概述

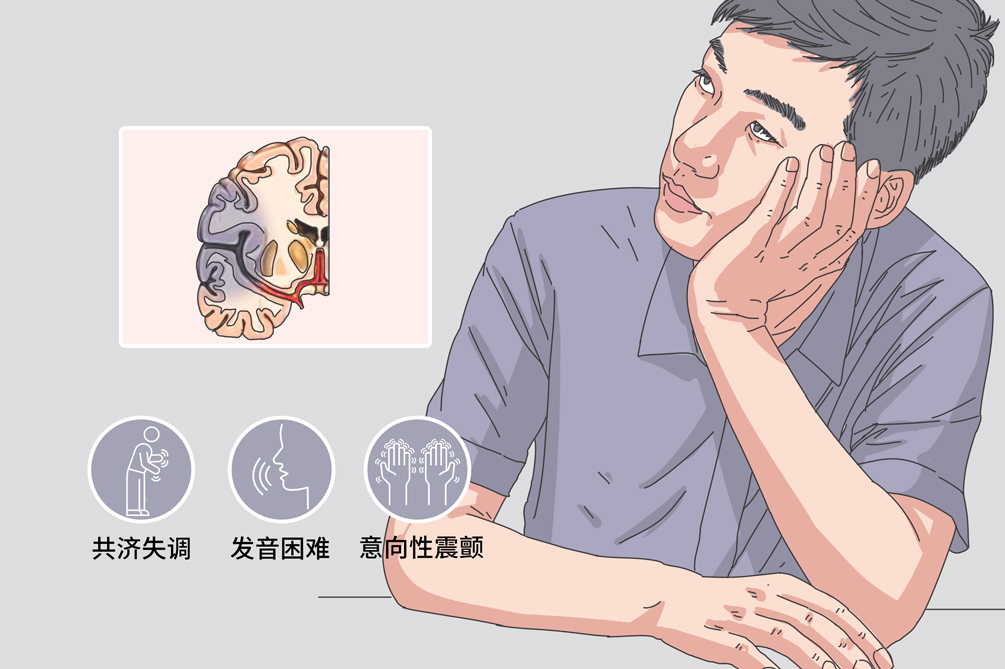

脊髓小腦性小腦萎縮症是以小腦和其聯繫組織為主要病損部位的慢性進行性遺傳病,大多數是常染色體顯性遺傳,多於青少年期和中年期發病。脊髓小腦性小腦萎縮症有多種亞型,共同的臨床表現有隱匿起病、緩慢進展、走路搖晃、忽然跌倒、發音困難。脊髓小腦性小腦萎縮症存在多種亞型,各種亞型突變的基因和位點不同。但臨床表現相似,很難通過症狀及影像學檢查區分。迄今尚無特效治療,以對症治療為主,恢復病人生活能力,但是對症治療不能改變病程進展,故預後不良。

- 就診科別:

- 神經內科

- 英文名稱:

- Spinocerebellar ataxia

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 周圍神經損害、肌肉張力障礙、認知功能障礙

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 走路搖晃、忽然跌倒、發音困難、雙手笨拙、意向性顫抖

- 好發人群:

- 有家族遺傳史者、父母是近親結婚者

- 常用藥物:

- Levodopa 、氯苯氨丁酸、 Amantadine

- 常用檢查:

- 體格檢查、CT、核磁共振、肌電圖、基因檢測

脊髓小腦性小腦萎縮症(SCA)根據致病基因定位不同,進一步分為40種亞型,除了共同的症狀和體徵外,各亞型也具有各自的特點。大部分亞型還在研究中,常見亞型如下:

SCA1

義大利、英國多見,發病年齡一般30歲左右。主要特徵表現為眼肌麻痹,尤其上視不能較突出。

SCA2

義大利、英國多見,發病年齡一般30歲左右。主要特徵表現為上肢腱反射減弱或消失,眼慢掃視運動較明顯。

SCA3

中國、德國和葡萄牙多見,發病年齡一般30歲左右,主要特徵表現為肌萎縮、肌陣攣、面肌及舌肌纖顫、眼瞼退縮形成凸眼。

SCA4

北歐、德國和日本多見,發病年齡一般是40或50歲,主要特徵表現為音叉振動覺、關節位置覺消失、針刺覺減退、阿基里斯腱反射消失。

SCA5

美國、法國和德國多見,發病年齡一般是30歲左右。病情進展非常緩慢,單純的小腦小腦萎縮症的症狀也較常見。

SCA6

德國、日本和美國多見,發病年齡一般是48歲左右,初期大腿肌肉痙攣、下視眼球顫抖、復視和位置性眩暈。

SCA7

美國、南非和荷蘭多見,發病年齡一般是30歲左右。特徵性症狀是視力減退或喪失,視網膜色素變性,心臟損害也較突出。

SCA8

常於嬰兒期起病,發音困難、行走不能、癲癇發作。進展慢,呈良性病程,多不影響正常壽命。

病因

脊髓小腦性小腦萎縮症是遺傳性疾病,是基因突變所致。該病具有家族遺傳性,多於青少年期和中年期發病,大多數呈常染色體顯性遺傳,極少數為常染色體隱性遺傳或X連鎖遺傳,該病主要累及小腦、脊髓和腦幹。

本病的患病率約為8/10萬~12/10萬,多於青少年期和中年期發病,約占整個神經系統疾病的10%~15%。

- 有家族遺傳史者。

- 父母是近親結婚者。

- 家裡有患本病的病人。

症狀

脊髓小腦性小腦萎縮症是高度遺傳異質性疾病,各亞型的症狀相似,交替重疊,其共同臨床表現是隱匿起病,緩慢進展,小腦萎縮症、走路搖晃、突然跌倒、發音困難,有遺傳早現現象,容易併發周圍神經損害、認知功能障礙、肌肉張力障礙等疾病。

小腦萎縮症

走路搖晃,突然跌倒,因為擔心跌倒,雙腳在行走時距離較寬。

發音困難

比如說話緩慢、含糊不清、聲音頓挫或者爆破。

意向性顫抖

雙手在持物時抖動,快接近物體時手發生顫抖。

眼球運動障礙

病人眼肌麻痹,運動障礙,尤其是上視出現障礙。

視神經萎縮、視網膜色素變性

視野缺損、視力減退或喪失,給病人生活、工作帶來極大的不便。

錐體束征

病人可出現肌肉張力增高、腱反射亢進、病理反射陽性、顫抖。

錐體外束征

類似帕金森氏症樣症狀,具有戴面具樣面容,活動能力減慢,並有輕度步態異常。

肌萎縮

病人可出現遠端肌肉萎縮、肌無力。

痴呆

病人可出現不明原因的痴呆。

心臟病變

心肌肥厚、房室傳導阻滯。

代謝異常

如糖代謝、脂代謝異常。

周圍神經損害

病人存在感覺運動和營養障礙,肌電圖有異常神經傳導。

認知功能障礙

記憶、語言、計算等能力受損,嚴重者可出現痴呆。

肌肉張力障礙

病人可以出現肌陣攣、肌無力等症狀。

看醫

脊髓小腦性小腦萎縮症是遺傳性疾病,具有該病家族史的人群要初期預防,進行遺傳諮詢和產前診斷減少患兒出生。出現走路不穩、言語不清等症狀要及時到神經內科診治,及時做CT或核磁共振等相關檢查和多發性硬化等疾病相鑑別。

- 出現走路不穩、肢體搖晃時應及時就醫。

- 出現言語不清、發音困難時應及時就醫。

- 出現行走困難時應及時就醫。

- 如果出現走路不穩、肢體搖晃、口齒不清、發音困難等症狀,可以去神經內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如房室傳導阻滯等,可到相應科別就診,如心內科等。

- 有哪些症狀?(比如行走不穩、言語不清等)

- 症狀持續多久了?

- 有家族遺傳史嗎?

- 做過相關檢查嗎?檢查結果怎樣?

- 進行過治療嗎?怎麼治療的?治療效果怎樣?

- 有沒有藥物過敏?

體格檢查

通過視診、觸診和聽診可觀察到有無行走不穩、意向性顫抖、言語不清等判斷有無小腦萎縮症,並且可以檢查是否有腱反射亢進,肌肉張力障礙和病理反射陽性其他神經系統損害。

CT或磁振造影

病人到影像科要放鬆心情,配合醫生做出正確的體位。觀察小腦和腦幹是否萎縮,尤其是腦橋和小腦中干委縮。

基因檢測

檢測用的細胞來自血液樣本,將之染色,讓染色體凸顯出來,然後用高倍顯微鏡觀察是否有異常,可以確診或者區分亞型。

肌電圖

當人體的肌肉在運動時可以產生生物電活動,將此生物電用電極作為引導,通過儀器的顯示出一定的波形。肌電圖就是用於測定肌肉在各種生理狀態時的肌電活動,判斷肌肉和神經是否正常。

- 典型的共性症狀,走路搖晃、忽然跌倒,發音困難、雙手笨拙、意向性顫抖。

- 磁振造影檢查發現小腦、腦幹萎縮,排除其他累及小腦和腦幹的變性病即可確診。

多發性硬化

多發性硬化是一種受免疫系統攻擊,發生於中樞神經系統的白質脫髓鞘病變,以急性或亞急性起病多見,多發性硬化症的錐體束受累和小腦萎縮症的症狀、體徵與脊髓小腦性小腦萎縮症頗相似,但脊髓小腦性小腦萎縮症應有遺傳史,症狀和體徵無緩解和復發,磁振造影顯示大腦和脊髓的病變,腦脊髓液檢查可顯示與多發性硬化症相關的抗體異常。

克雅氏病

克雅氏病是一種罕見的可傳播的腦病,主要是朊病毒感染引起的。腦電圖和腦切片檢查可以鑑別,克雅氏病有三相同步複合波和周期性同步放電的特徵性改變,腦切片檢查發現海綿狀變性和朊病毒。該疾病是人畜共患病,且具有傳染性,這一特徵與脊髓小腦性小腦萎縮症有明顯區別。

治療

脊髓小腦性小腦萎縮症迄今尚無特效治療,治療原則以對症治療和復健治療為主,恢復病人生活能力,藥物主要有 Levodopa 、氯苯胺丁酸、 Amantadine 、 Clonazepam 等治療。

Levodopa

可緩解強直及其它帕金森氏症狀,嚴重精神疾患、嚴重心律失常、心臟衰竭、青光眼、消化性潰瘍和有驚厥史者禁用。

氯苯胺丁酸

可減輕痙攣,對本藥過敏者禁用,痙攣狀態合併精神障礙、思覺失調症或意識錯亂狀態的病人,因病情可能惡化,應慎用 Baclofen ,並對病人進行嚴密監護。對伴有癲癇的痙攣狀態病人、有消化性潰瘍、腎功能衰竭者也慎用。

Amantadine

改善小腦萎縮症,對藥品過敏者、癲癇、麻疹流行期的小兒、新生兒和1歲以下嬰兒禁用。

Clonazepam

小腦萎縮症伴肌陣攣首選,孕婦、妊娠期婦女、新生兒禁用。

輔酶A、肌苷和B群維他命

促進神經傳導,改善病人症狀,一般無禁忌症。

本病一般不進行手術治療。

本病的其他治療還包括運動、平衡訓練、水療、矯正器具治療等。

預後

脊髓小腦性小腦萎縮症因無有效的治療方法,對症治療不能改變病程的進展,故預後不良。根據疾病的發生時間不同、臨床表現不同和對症治療的效果不同,壽命一般不能確定,根據醫生的醫囑,及時進行複診。

本病屬於遺傳性疾病,不能治癒。

根據疾病的發生時間不同、臨床表現不同和對症治療的效果不同,壽命一般不能確定。

此病不可治癒,建議病人3~6個月進行定期複查,主要複查項目包括腦神經系統臨床檢查、腦部CT,跟蹤病人病情。

飲食

脊髓小腦性小腦萎縮症的病人飲食應注意營養均衡、合理控制總熱量,多食用易消化、好吸收的食物。保證食物攝入多樣化,多吃新鮮的水果及蔬菜,吃飯時注意細嚼慢咽,避免誤吸。

- 宜多食用含維他命B豐富的食物,例如小麥、香菇、雞肝、韭菜、黑米等。

- 宜多食水果和新鮮蔬菜,例如蘋果、櫻桃、火龍果、菠菜、生菜等。

- 宜多食高蛋白的食物,例如魚類、核桃、杏仁等,補充營養。

- 忌高鹽、油膩的食物,低脂、低鹽、低糖飲食,以預防其他併發症。

照護

脊髓小腦性小腦萎縮症病人的護理需要注意生活方式,保持愉悅的心理,多運動,適當服用對症治療藥物,延緩病情進展。

- 了解各類藥物的用法、不良反應和注意事項,正確服用。

- 注意生活起居,不要久站或久坐,常常活動手腳,避免跌倒。

- 多運動,選擇適合自己體能狀態的運動,增強身體機能。

- 不要久站或久坐,常常活動手腳,避免跌倒。

- 選擇適合自己的工作和生活方式,儘可能與別人多交往,保持心情愉悅。

病人常有自暴自棄的悲觀心理,覺得人生無望,應和病人多聊天發現生活樂趣,使病人從悲觀情緒中解脫出來。

預防

脊髓小腦性小腦萎縮症為先天性的遺傳性疾病,所以關鍵在於有家族遺傳史的人群在孕前進行遺傳諮詢和產前診斷,以減少患兒的出生。

- 有家族史的病人在生育前要做遺傳諮詢和產前診斷。

- 有家族史的人群在出生後要及時做基因檢測,早發現,早治療。

及時進行產前診斷和選擇性流產,是預防本病的根本措施。有家族史的人,生育前後要進行基因檢測。