主動脈竇動脈瘤破裂

概述

主動脈竇動脈瘤破裂是一種少見的急性發作的心血管疾病,一般認為是先天性因素占大多數,多由於胚胎時期主動脈瓣環發育缺陷,也可因梅毒、結核和感染性心內膜炎等後天因素,導致主動脈竇壁局部管壁薄弱,在高速血流的衝擊作用下使主動脈竇瘤壁向外膨出,呈瘤樣擴張,最終被衝破,血流穿破至臨近心腔、心包或肺動脈而產生心腔內分流,引起病人突發心前區劇烈疼痛、心悸、氣急、咳嗽等症狀,甚至大出血、休克等。該病如不及時進行治療,預後極差,病人多於確診後數周或數月內因心臟衰竭而死亡。主動脈竇動脈瘤破裂在臨床上的主要治療方法是外科手術和介入封堵術,治癒率高,預後好。

- 就診科別:

- 心臟外科

- 英文名稱:

- Rupture of aortic sinus aneurysm

- 疾病別稱:

- 主動脈竇瘤破裂、瓦氏竇瘤破裂、佛氏竇瘤破裂

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肺動脈高壓、右心臟衰竭

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

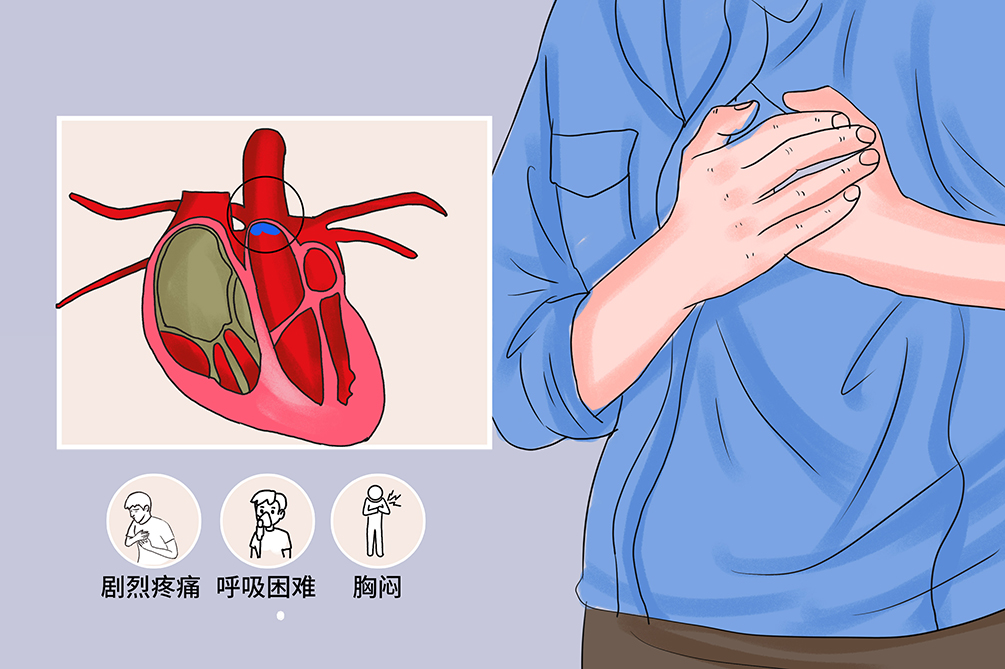

- 心前區或上腹部突發的劇烈疼痛、呼吸困難、胸悶、心悸、呼吸急促

- 好發人群:

- 20~60歲青壯年男性、有心室中隔缺損病史的病人

- 鑑別診斷:

- 冠狀動脈瘺、心室中隔缺損合併主動脈瓣關閉不全

- 常用檢查:

- 超音波心動圖、升主動脈造影、心臟體格檢查、心電圖、X線胸部X光片

Ⅰ型

竇瘤發自右冠竇左側部,緊鄰肺動脈左右瓣交界下方凸入右心室。

Ⅱ型

竇瘤發自右冠竇中部,凸入右心室腔室上嵴內。

Ⅲv型

竇瘤發自右冠竇後部,突破膜部間隔在三尖瓣隔葉下方入右心室。

Ⅲa型

竇瘤發自右冠竇後部,在靠近三尖瓣前,隔葉交界處凸入右心室。

Ⅳ型

竇瘤發自無冠竇右側部,在靠近三尖瓣隔葉處凸入右心房。

病因

主動脈竇動脈瘤破裂的病因複雜,主要分為先天性發育障礙和後天性感染因素,其中先天性因素占大多數。

先天性因素

在胚胎發育時期,主動脈竇部組織發育不全,有薄弱部分。合併室缺時,右冠竇臨近的右室漏斗部失去支持,在受到高壓血流的衝擊即可發生瘤體破裂,故心室中隔缺損也可能是竇瘤形成的一個重要因素。

後天性因素

目前普遍認為,後天因素引起主動脈竇動脈瘤的產生占少數,且多為感染性因素引起,如梅毒、細菌性或黴菌性心內膜炎,亦可由於動脈粥狀硬化、主動脈中層囊性壞死等引起,也有因劇烈活動、創傷導致。

情緒激動、劇烈活動、外傷等時血管內血流速度加快,壓力增大,可能誘發主動脈竇動脈瘤的破裂。

主動脈竇動脈瘤破裂是一種較少見的心血管疾病,好發於亞洲地區,在中國的發病率為1.2%~1.8%,多在20~60歲發病,男性多於女性。

20~60歲青壯年男性,此類病人多合併有心室中隔缺損,即右冠竇臨近的右室漏斗部失去支持。

症狀

主動脈竇動脈瘤破裂的典型症狀類似於心絞痛,即多於劇烈活動或外傷後出現的心前區或上腹部劇烈疼痛、呼吸困難和胸悶,隨後出現心悸、呼吸急促等急性心功能不全表現,嚴重者可迅速惡化至心臟衰竭。

主動脈竇動脈瘤未破裂前多無症狀,破裂病人起病急驟,在劇烈勞動時突然感覺心前區或上腹部劇烈疼痛、胸悶和呼吸困難,病情類似心絞痛;病情迅速惡化者,發病後數日即可死於右心臟衰竭。

部分病人發病緩慢,勞累後氣急、心悸、乏力等逐漸加重,以致喪失活動能力。未破裂者或破裂口較小者,可較長時間內無自覺症狀,此類病人常因體檢或其他疾病檢查時發現心臟雜音,而診斷為主動脈竇動脈瘤或主動脈竇動脈瘤破裂。

肺動脈高壓

主動脈竇動脈瘤破裂後,可見雙期左向右分流血流束,肺動脈充血,可出現呼吸困難、疲勞、胸痛和暈厥等表現。

右心臟衰竭

長時間肺動脈高壓後,可導致右心系統負荷增加,出現肝大、下肢水腫、頸靜脈怒張等臨床表現,嚴重時出現右心臟衰竭。

看醫

主動脈竇動脈瘤的早發現、早診斷,對於主動脈竇動脈瘤破裂的治療、改善症狀、預防併發症極其重要,尤其對於高危人群要定期行超音波心動圖檢查。對於有疑似主動脈竇動脈瘤破裂臨床表現的病人,即突發胸前區或上腹部劇烈疼痛,伴有氣急、心悸和呼吸困難等症狀,更應該及時就診,以明確診斷。

突發胸前區或上腹部劇烈疼痛,伴有氣急、心悸和呼吸困難等急性心功能不全症狀,和(或)合併有脈搏似潮水漲落樣驟起驟落表現者,應及時到醫院就診。

多數病人優先考慮到心臟外科就診。

- 因什麼來就診的?

- 目前有哪些症狀?(如胸前區疼痛、乏力、心悸、呼吸急促)

- 既往有無先天性心臟病史?

- 發病前有無劇烈活動?

- 既往有無其他疾病史?

超音波心動圖

主動脈竇動脈瘤破裂後,會形成竇部破口和雙期左向右分流的血流束,超音波心動圖可從多方位、多切面觀察破口位置和心臟的血流動力學,具有簡便、直觀、無創的優點。M型超音波可見病變主動脈竇動脈壁呈局限性隆起,波形中斷,於舒張期脫入右心室流出道或右心房間隔下緣。二維超音波可見主動脈竇畸形破裂,都卜勒都卜勒超音波可見連續性的雙期高速左向右分流,多可直接確診。

胸主動脈造影

胸主動脈造影可以直接顯示病變主動脈竇的形態,具有直觀、定位準確的優點。可見病變主動脈竇明顯擴大並呈囊管狀突出,顯影劑從升主動脈進入心腔,即可確診。

心臟體格檢查

由於破口的存在,心腔內血流左向右分流,在體表可捫及異常體徵,為臨床診斷提供依據。破入右心室的主動脈竇動脈瘤,可在胸骨左緣第3、4肋間捫及顫抖,聽診到粗糙的Ⅳ級連續性雜音,向心尖傳導;破入右心房的主動脈竇動脈瘤,則可在胸骨正中或偏右緣捫及顫抖。同時也可探及周圍血管征陽性,如水沖脈,脈搏似潮水漲落般驟起驟停,脈壓增寬等。

心電圖

主動脈竇動脈瘤破裂後,心腔內血流動力學改變,血流自左向右分流,右心系統負荷加重,可見心軸左偏,右心室高壓、肥大或左右心室同時肥大。

X線胸部X光片

心腔內左向右分流的血流束使右心系統負荷加重,可導致肺動脈高壓、肺淤血、右室增大的表現。X線可見心影增大,肺紋增多。

病人年齡、性別和病史

20~60歲青壯年男性,有心室中隔缺損病史。

典型臨床症狀

突發心前區劇烈疼痛、心悸、氣促等急性心功能不全表現。

輔助檢查

心臟都卜勒超音波見主動脈竇破口處雙期左向右分流束可確診。

心室中隔缺損合併主動脈瓣關閉不全

有類似主動脈竇動脈瘤破裂的雜音,但既往病史較長,一般劇烈活動後無誘發突發情況,超音波心動圖和右心導管可鑑別。

冠狀動脈瘺

雜音較柔和,兩者均為主動脈瓣上的異常擴張結構,且均為雙期連續性分流束,但冠狀動脈瘺的擴張結構一般為位置固定的管狀結構。

室間隔膜部瘤合併缺損

兩者均有膨出的瘤結構,但主動脈竇動脈瘤位於主動脈瓣上,主動脈竇成囊袋裝,破口處可見雙期連續性的左向右分流束;而室間隔膜部瘤缺損時顯示室間隔膜部呈乳頭狀,缺損處可見收縮期的左向右分流束。

治療

臨床中無論主動脈竇動脈瘤是否破裂,均應行外科手術切除或介入治療,治療原則主要以積極預防和糾正心臟衰竭為主。

主動脈竇動脈瘤破裂急性期需控制心臟衰竭,可在醫生指導下應用利尿劑、血管緊張素轉換酶抑制劑以及美托普洛等β受體阻斷劑。

中度低溫體外循環下行心內直視手術

常規外科手術優勢在於直觀、可操作性強,術後死亡率小於5%,有一定的治療效果。不足之處在於手術創傷較大,術後併發症較多,手術切口的癒合和胸骨癒合時間較長,病人的胸廓穩定性得到破壞。

介入治療

經皮介入封堵術優勢在於病人無輸血、術後併發症少,更具有安全性和經濟性。

預後

手術治療是唯一有效的方法,畸形矯正滿意者,術後心臟立即縮小,心功能迅速改善,遠期療效也滿意,隨訪遠期效果優良者占95.4%。影響治療效果及手術死亡率的主要因素是術前合併嚴重的心臟衰竭,合併其他心臟畸形等。

主動脈竇動脈瘤破裂一般能治癒。

主動脈竇動脈瘤破裂如未進行治療,確診後平均生存期為1~3.9年,如能及時治療,一般不會影響自然壽命。

術後無明確複查時間,建議每年一次隨訪。

飲食

主動脈竇動脈瘤破裂的病人需注意飲食,避免進食高脂食物,加重心臟負擔,需清淡為主,控制血壓。

- 平常應注意清淡飲食,避免吃高脂肪的豬肉,多吃牛肉、羊肉、魚肉以及雞肉等蛋白質含量高、脂肪含量少的肉類。

- 多吃扁豆、四季豆、萵筍、生菜、苦瓜等高維他命的食物,降低血脂水平,減少瘤體破裂的風險。

照護

主動脈竇動脈瘤破裂病人術後的日常護理主要以控制飲食,適量鍛煉,預防其他併發疾病,如動脈粥狀硬化的發生為主。

- 合理膳食,三餐規律,控制總熱量的攝入,可少食多餐。宜清淡飲食、低脂、少油、少糖少鹽,定時定量進餐。

- 適量運動,防止肥胖,建議一週運動至少5天,每天30分鐘及以上有氧運動。

預防

由於主動脈竇動脈瘤破裂主要為先天性疾病所致,目前還沒有特異性預防手段。但建立良好的生活習慣,對預防疾病發生或避免疾病進一步加重有益處。

心臟畸形篩檢

對於青壯年男性的主動脈竇動脈瘤高危人群,宜及早開始進行心臟畸形篩檢,看有無心室中隔缺損、主動脈瓣關閉不全等心臟畸形。首次篩檢結果正常者,建議每3年一次篩檢。

心臟畸形篩檢的方法

主要行超音波心動圖篩檢,具有簡單易行、準確率高的優點。

- 合併先天性心室中隔缺損等心臟畸形者需要積極處理原發疾病,預防細菌、真菌、風濕性感染。

- 術後遵醫囑定期複查。