登革熱

概述

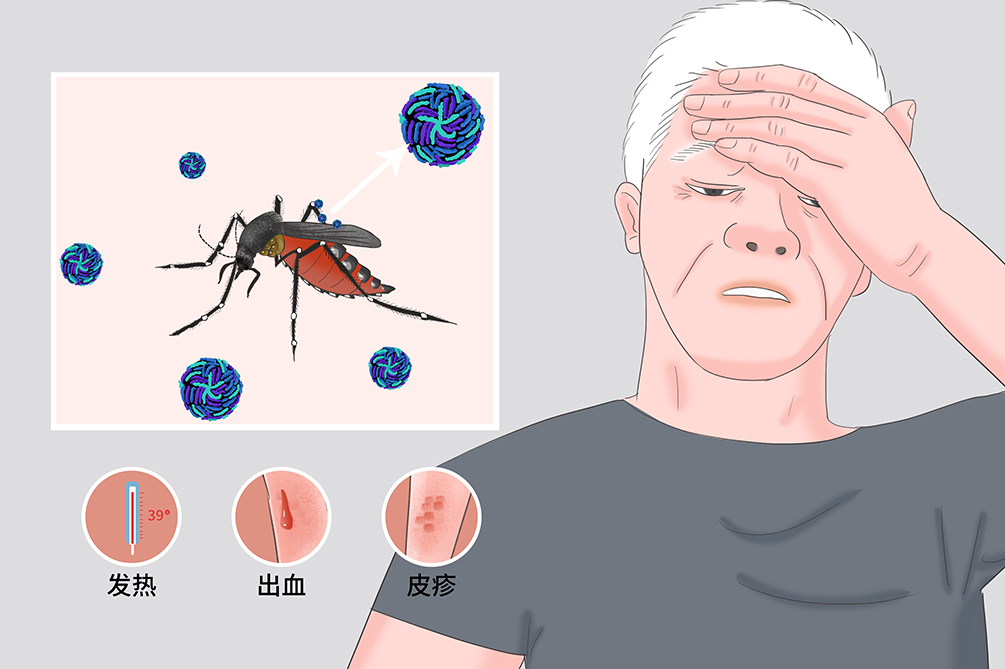

登革熱是由登革病毒所致的主要經埃及伊蚊及白紋伊蚊傳播的急性感染病,其主要臨床表現為發熱、皮疹、頭痛、肌痛、厭食、胃腸道功能失調及全身衰竭。此外,登革病毒尚可導致登革出血熱及登革休克症候群,後兩型臨床症狀危重,病死率較高。

- 就診科別:

- 感染科

- 英文名稱:

- denguefever

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心律失常、溶血、腎損傷、呼吸道炎症、腦膜腦炎

- 治療周期:

- 2~4週

- 臨床症狀:

- 發熱、岀血、皮疹、淋巴結腫大

- 好發人群:

- 老人、免疫功能缺陷者、有基礎病變者

- 常用藥物:

- 普拿疼、普賴鬆、安絡血

- 常用檢查:

- 血液常規檢查、血生化檢查、血清學檢查、病毒分離培養、CT檢查、胸部X線、超音波檢查、心電圖檢查

2009年WHO指南將登革熱分為非重症及重症登革熱,具體如下:

非重症登革熱

即普通登革熱病人,臨床症狀典型,主要為發熱、皮疹、淋巴結腫大等。

重症登革熱

包括登革岀血熱和登革休克症候群,臨床表現為嚴重出血、嚴重胃腸道症狀,如持續嘔吐、腹痛、黃疸,甚至神志意識改變以及嚴重臟器受損,出現急性肝腎衰竭、腦病或腦炎、心肌症等。

病因

登革熱是一種由登革病毒引起的急性蟲媒傳染病,主要通過埃及伊蚊和白紋伊蚊傳播,登革病毒為核糖核酸病毒,屬於黃病毒科中的黃病毒屬。

登革病毒經伊蚊叮咬進入人體,在微血管內皮細胞和單核吞噬細胞系統增殖後進入血液循環,形成第一次病毒血症,然後再定位於單核吞噬細胞系統和淋巴組織中複製,再次釋入血流形成第二次病毒血症,引起臨床症狀。

社會因素

較高的人口密度、出生率和流動性,以及不良居住條件和習慣、衛生知識缺乏等因素對登革熱發病或死亡有重要影響。

自然因素

全球氣候變暖、環境污染嚴重為伊蚊幼蟲的滋生提供了場所,傳播媒介大大增多,有利於登革熱疾病的傳播。

- 登革熱的流行有其嚴格的地域限制,主要集中在北緯30度至南緯20度之間,海拔在600米以下的熱帶國家及地區,東南亞是該病的主要流行區,流行季節與蚊蟲的繁殖季節及生活習性密切相關,多為每年7~9月的雨季。

- 全球迄今有近40%的人群處於登革熱威脅中,每年有5000萬人感染登革病毒,其中約50萬登革出血熱病例,大部分為兒童,需要住院治療,至少2.5%的登革出血熱病例死亡。我國1978~2007年共報導登革熱733907例,死亡541例,主要發生於海南、廣東及廣西等省區。

- 病人及隱性感染者是城市型登革熱的主要傳染源,病人發病5日之內傳染性最強。猴子是森林型登革熱的主要傳染源,但多為隱性感染,後經蚊蟲叮咬傳播,人類對登革病毒普遍易感。

經蚊媒途徑傳播

為主要傳播途徑,伊蚊叮咬帶有病毒的病人或猴類後,病毒在蚊子體內增殖,經8~10天潛伏期後再將病毒傳播給健康人,被感染的蚊可終生保持傳播病毒的能力。

院內感染和其他途徑

如針頭刺傷、輸血或經黏膜接觸病人的血液、骨髓移植、宮內感染和垂直感染等。研究表明急性登革病毒感染的病毒血症水平可達到10⁸copies/ml,破損的皮膚或黏膜接觸到含登革病毒的血液可達到感染登革熱的有效病毒濃度。

老人、嬰幼兒和孕婦

老人、孕婦在感染登革熱後,尤其在熱退後,會出現大出血、休克表現,未及時發現,易進展到登革出血熱及登革休克症候群,孕婦的死亡率較高。

有基礎病變者

如伴有糖尿病、高血壓、冠狀動脈硬化性心臟病、消化性潰瘍、氣喘、慢性腎病及慢性肝病等。

免疫功能缺陷者

該疾病本質是一種登革熱病毒感染的傳染病,有免疫缺陷病的人容易發生病毒感染。

症狀

登革熱病人急性起病,主要有畏寒、高熱,伴全身疼痛、明顯乏力、噁心、嘔吐、淺表淋巴結腫大等症狀,束臂試驗陽性。根據病程的進展,臨床上分為發熱期、極期以及恢復期,其中發熱期的症狀主要為發熱、皮疹、出血、淋巴結腫大等典型症狀;極期主要是病情蔓延,出現休克、多臟器受損症狀,嚴重時可能危及生命;恢復期病情比較穩定。

發熱

24~36小時內可高達39~40℃,少數病人表現為雙峰熱。

皮疹

多為斑丘疹或麻疹樣皮疹,也有猩紅熱樣疹、紅斑疹及出血點等,可同時有兩種以上皮疹,分布於四肢、軀幹或頭臉部,多有癢感,大部分不脫屑。

出血

可見牙齦流血、鼻出血或者內臟岀血的表現,如嘔血或黑便等。

淋巴結腫大

發熱期可見。

發熱

體溫迅速達39℃以上,一般持續2~7日,然後突然降至正常,熱型多不規則,部分病例於病程的第3~5日體溫降至正常,1日後又再升高,呈雙峰熱型或馬鞍熱型,發熱時伴有頭痛、背痛和肌肉關節疼痛、眼眶痛、眼球後痛等全身症狀。

皮疹

發病後2~5日出現,初見於掌心、腳底或軀幹及腹部,漸次延及頸和四肢,部分病人亦見於臉部,壓之褪色,稍有搔癢,偶訴奇癢。也有在發熱最後1日或在熱退後,於腳、腿背後、踝部、手腕背面、腋窩等處出現細小瘀斑,1~3日內消退,短暫遺留棕色斑,皮疹持續3~4日,一般與體溫同時消退,但也有體溫下降後皮疹反見明顯者,退疹後無脫屑、色素沉澱。

出血

於發病後5~8日,25%~50%病例可出現不同部位、不同程度的出血,如鼻出血、皮膚瘀點、胃腸道出血、咳血、血尿、陰道出血等。

淋巴結腫大

全身淋巴結可有輕度腫大,伴輕觸痛。

其他

可有肝大,脾臟大不常見,束臂試驗在瘀點出現前即呈陽性。

在病程3~7天,體溫下降至37.5~38℃或以下,微血管通透性增加,同時伴有血球比容增高、血漿滲漏、白血球進行性下降、血小板減少。血漿滲漏持續24~48小時,可出現胸、腹腔積水,同時可伴有如下症狀:

休克

在病程4~5天,一般持續12~24小時,病人煩躁不安、昏睡、四肢厥冷、臉色蒼白、皮膚出現花紋、體溫下降,而且呼吸快而不規則、脈搏細弱、脈壓進行性減小、血壓下降甚至測不出,代謝性酸中毒、彌散性血管內凝血發生,病程中還可出現腦水腫,偶有昏迷。若不及時搶救,4~10小時死亡。

出血

出血傾向嚴重,有鼻出血,皮膚出現大批瘀斑,出現嘔血、便血、咳血、血尿、陰道出血,甚至顱內出血等,常有兩個以上器官出血,出血量>100ml。此時,血白血球可升高。

多臟器功能受損

因血流灌注不足,可出現多臟器損傷。但有些病人無明顯血漿滲漏和休克,也可出現重症肝炎、腦炎、心肌炎或嚴重出血。病人常因病情發展迅速,可因中樞性呼吸衰竭和出血性休克而死亡。

在病程5~7天,在極期後的48~72小時出現。病人開始食慾恢復、胃腸道症狀有改善、血流動力學穩定,出現多尿,一些病人也會出現皮膚搔癢、心搏過緩。病後病人常感虛弱無力和憂鬱,完全恢復常需數周。

輕型登革熱病人僅表現為短期發熱、全身疼痛輕、皮疹少或無疹,類似流行性感冒的相應症狀,易漏診。

心律失常

12.2%~43.6%的登革熱病人有異常心電圖改變,1/2表現為竇性心搏過緩,其次為傳導阻滯,嚴重病例可發生心肌炎,心肌損害在恢復期逐漸恢復正常。

呼吸道炎症

多數病人合併呼吸道炎症,表現為咳嗽、胸痛、呼吸急促及鼻翼扇動,甚至發紺,肺部可聞及濕性囉音,嚴重者有胸腔積水。

腎臟損傷

15.4%的病人伴有腎臟損傷,臨床表現為水腫、尿少,尿液常規檢查可見蛋白、紅血球、白血球及管型,蛋白尿的發生率最高,常在病程第3~5日出現。

神經精神症狀

在病程第3~5日,約1.6%~4.3%的病人可出現劇烈頭痛、嘔吐、抽搐、頸項強直及不同程度的意識障礙,系登革病毒所致的腦膜腦炎。

溶血

2.5%~6.0%的登革熱住院病人在病程第4~7日出現鞏膜、皮膚黃染,排醬油樣尿,繼而迅速出現貧血症狀和體徵。

看醫

有登革熱流行地區接觸史或夏秋雨季,出現發熱伴有畏寒、皮疹、全身疼痛、乏力、出血、噁心、嘔吐、淋巴結腫大等症狀,應懷疑患登革熱的可能性,及時就醫檢查。

- 對於生活在登革熱流行區域的人,定期體檢非常有必要。一旦在蚊蟲叮咬後岀現發熱、頭痛、關節痛應初期去醫院做進一步檢查。

- 對於近期有登革熱流行區旅行史的人,一旦出現發熱、皮疹、岀血或淋巴結腫大等相應症狀,高度懷疑登革熱時,應及時就醫。

- 已經確診登革熱的病人,若出現神志意識改變如昏睡、煩躁不安、驚厥等,嚴重胃腸道症狀持如續嘔吐、腹痛以及急性肝腎衰竭、腦病或腦炎等嚴重臟器受損的重症表現時,應立即就醫。

病人優先考慮前往感染科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 發熱到多少度了?是什麼時候開始的?

- 目前都有什麼症狀?(如皮疹、淋巴結腫大、噁心、嘔吐、腹痛等)

- 近期有無外出旅行史?家屬有沒有近期旅行史?

- 既往有無其他的病史?

常規及生化檢查

白血球總數減少,嗜中性白血球分類減少,1/4~3/4病例血小板減少,部分病例有蛋白尿和紅血球尿,約半數病例有輕度丙氨酸轉胺酶升高。腦型病例腦脊髓液壓力升髙,白血球和蛋白質正常或稍增加,糖和氯化物正常。

血清學檢查

單份血清補體結合試驗滴度超過1/32,紅血球凝集抑制試驗滴度超過1/1280有診斷意義。雙份血清恢復期抗體滴度比急性期升高4倍以上者,可確診,捕捉ELISA(酶聯免疫吸附劑測定)法檢測特異性IgM抗體有助於登革熱的初期診斷。

病毒分離

將急性期病人血清接種於乳鼠腦內或C6/36細胞系可分離病毒,以C6/36細胞系常用,其分離陽性率約20%~65%。

反轉錄聚合酶連鎖反應

檢測急性期血清,其敏感性高於病毒分離,可用於初期快速診斷及血清型鑑定,省時、敏感性高,特異性強,但技術要求也較髙。

CT或胸部X光片

可發現一側或雙側胸腔積水,部分病人有間質性肺病表現。

超音波檢查

可見肝脾臟腫大,重症病人還可表現膽囊壁一過性增厚,並出現心包、腹腔和骨盆腔積水表現。

CT和磁共振

可發現腦水腫、顱內出血、皮下組織滲出等。

心電圖檢查

可發現各種心律失常,傳導阻滯及非特異性ST段抬高,T波倒置等。

典型病例診斷不難,在登革熱流行地區發現病人急性起病,出現發熱、出疹,伴凝血功能異常、血小板減少、紅血球比容增加、束臂試驗陽性,即可做出臨床診斷,若特異性診斷試驗同時陽性,則可確診。

麻疹

病人出現咳嗽、流涕、流淚,以及眼結膜充血、畏光和咽痛,全身乏力常見。在病程的第2~3天,90%以上病人的口腔出現科氏斑,皮疹為斑丘疹,首見於耳後髮際,漸及前額、面、頸,自上而下至胸、腹、背及四肢。根據病史、典型症狀即可鑑別。

斑疹傷寒

病情程度較輕、病程較短、皮疹較少或者無皮疹,可能有鼠蚤叮咬史,立克次體凝集試驗、補體結合試驗及豚鼠陰囊試驗可與登革熱鑑別。

腎症候群出血熱

本病需要重症登革熱進行鑑別,該病主要表現為發熱、中毒症狀、充血、出血、休克、少尿、高血容量症候群,血清中可檢出抗漢他病毒的IgG、IgM抗體。而重症登革熱除了有典型登革熱臨床表現外,伴有多器官較大量出血、肝大,且血液檢查血小板在100x10^9/L以下,血球容積增加20%以上。根據以上兩者即可進行鑑別。

治療

本病無特殊治療藥物,爭取早發現、早隔離、早治療,並以對症支持治療、一般治療及預防休克和出血為主。重症登革熱病人需住院治療,密切監測生命體徵,若病情加重需轉ICU治療。

急性期應臥床休息,流質或半流質飲食,防蚊隔離至完全退熱。重型病例應加強護理,注意口腔和皮膚清潔,保持大便通暢。

普拿疼

適用於高熱病人,且物理方法難以降溫者。因非類固醇抗炎藥阿斯匹靈等有誘發雷氏症候群可能,故應慎用。

普賴鬆

屬於腎上腺皮質激素類藥物,適用於高熱不退和中毒症狀嚴重者,可短期適量使用腎上腺皮質激素或加用亞冬眠療法,也可酌情靜脈輸液,但需注意防止腦水腫、肺水腫及充血性心臟衰竭。

安絡血

一般止血藥物,適用於有出血傾向的病人。

本病無手術治療,主要以對症治療為主。

補液治療

補液原則是維持良好的組織器官灌注,出汗多、嘔吐或腹瀉者應及時口服補液,不濫用靜脈補液,以避免誘發腦水腫。重症病人岀血或休克時,可給予平衡鹽等晶體液,滲出嚴重者應及時補充白蛋白等膠體液。

抗休克治療

出現休克時應儘快進行液體復甦治療,輸液種類見補液治療,同時積極糾正酸鹼失衡。液體復甦治療無法維持血壓時,應使用血管活性藥物;嚴重出血引起的休克,應及時輸注紅血球或全血等,有條件可進行血流動力學監測並指導治療。

出血的治療

- 出血部位明確者,如嚴重鼻出血給予局部止血,胃腸道出血者給予制酸藥,儘量避免插胃管、尿管等侵入性診斷及治療。

- 嚴重出血者,根據病情及時輸注紅血球。

- 嚴重出血伴血小板顯著減少應輸注血小板。

預後

登革熱為一種具有自限性傾向的感染病,通常預後良好,病死率約0.03%,登革出血熱、登革休克症候群的病死率可低於1%或達到5%,典型休克病人病死率可高達44%,主要死因是中樞性呼吸衰竭。

一般病人2週內可治癒,若再次接觸病原體亦可以再次復發。

登革熱病人如果護理得當、治療及時,一般不會影響自然壽命。

登革熱病人體溫好轉後,需去感染科複查血液常規以及進行病毒核酸檢測,防止登革岀血熱這種嚴重情況的出現。

飲食

感染登革熱的一個重要原因在於機體免疫力低下,而登革熱病人的胃腸道也會出現相應症狀,所以飲食調理的重點在於提高機體抵抗力、加強營養、減少病毒入侵或加快病情恢復。

- 飲食以流質或半流質為宜,如米湯、菜湯、藕粉等,登革熱病人常伴消化道噁心、嘔吐等症狀,所以食物應富於營養並容易消化。

- 宜吃富含蛋白質的食品,如瘦肉、魚蝦、動物血、動物肝腎等,提高機體免疫力以及造血能力。

- 給予高維他命、易消化吸收的食物,如新鮮蔬菜、牛奶、肉湯、雞湯等,補充營養。

- 忌吃生冷、辛辣、刺激性食物,這些食物難以消化且會誘發出血,加重症狀。

照護

登革熱是一種伊蚊傳播的急性傳染病,病人和隱性感染者是主要傳染源,日常護理工作應注意衛生、滅蚊防蚊、注意休息、加強鍛煉,以免感染登革熱病毒。

- 注意清潔口腔和皮膚,保持排便通暢。

- 急性期應在有防蚊設備的病室中隔離到完全退熱為止,高熱時應以物理降溫為主,對出血症狀明顯的病人應避免酒精擦浴。

- 初期病人宜臥床休息,恢復期的病人也不宜過早活動,體溫正常、血小板計數恢復正常、無出血傾向方可適當活動。

- 改善衛生環境,消滅伊蚊滋生地,清理積水,噴灑殺蚊劑消滅成蚊。

- 提高抗病力,注意飲食均衡營養,勞逸結合,適當鍛煉,增強體質。

- 輕型登革熱病人無需特殊監測。

- 重症登革熱病人需要動態監測神志、生命體徵、尿量等情況,以防出現重要臟器受損而未積極治療。

高熱病人以物理降溫為主,必要時可予普拿疼,但不宜給予阿斯匹靈、乙醯水楊酸、布洛芬或其他非類固醇類抗炎藥,此類藥物易加重胃炎和出血,也可加重血液濃縮及誘發休克,對葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏病人可誘發溶血,阿斯匹靈可誘發雷氏症候群。

預防

我國大多數地區都適合登革熱媒介伊蚊特別是白紋伊蚊的滋生繁殖,人群對登革熱普遍易感,而疫苗接種作為預防登革熱最有效的措施,目前卻尚無安全、有效的疫苗供臨床使用,所以登革熱的主要預防措施還是在於滅蚊防蚊、切斷傳播途徑、保護易感人群。

懷疑登革熱的病人,建議檢測血液常規,同時進行登革熱的抗原檢測,發燒超過3天以上的病人應同時進行登革熱抗體檢測。

平時應提高自我保護意識,提高自身免疫力,在流行區、流行季節儘量減少集會,減少人群流動,加強個人防護,注意飲食均衡,適當鍛煉,增強體質。