猩紅熱

概述

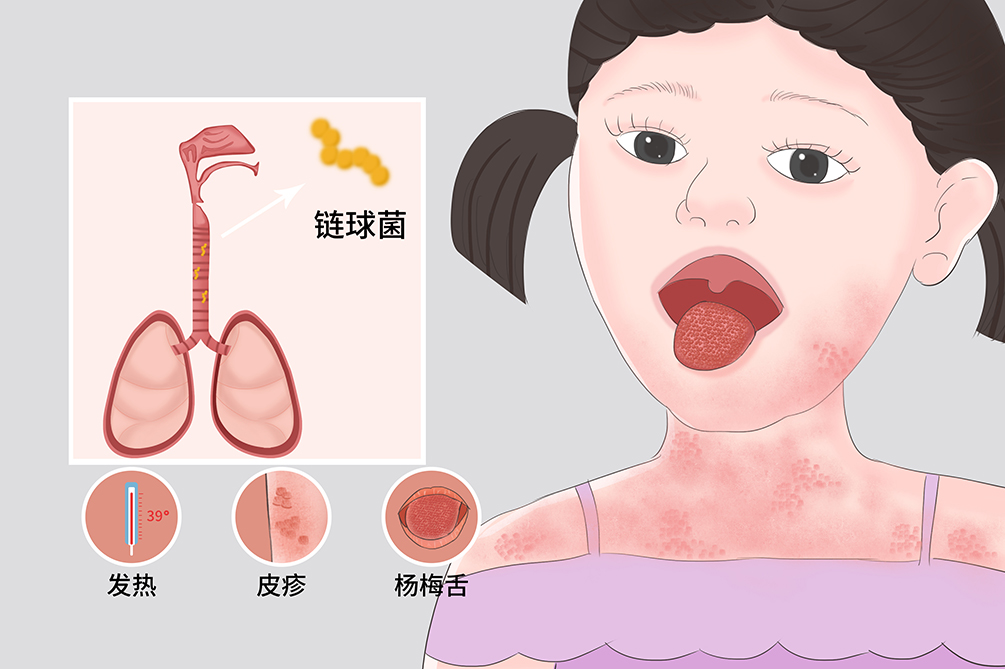

猩紅熱是由A組β型溶血性鏈球菌引起的急性呼吸道傳染病。臨床主要特徵為發熱、咽部紅腫、疼痛、皮膚出現瀰漫性紅色皮疹和疹退後脫屑等。少數病人恢復期可出現變態反應引起的腎炎風濕熱等非化膿性併發症。

- 就診科別:

- 感染內科

- 英文名稱:

- scarlet fever

- 疾病別稱:

- 爛喉痧、丹痧、疫痧

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 化膿性中耳炎、乳突炎、鼻竇炎

- 治療周期:

- 至少一週以上,一般7~10天左右

- 臨床症狀:

- 發熱、咽部紅腫、疼痛、皮膚出現瀰漫性紅色皮疹、疹退後脫屑

- 好發人群:

- 5~15歲的兒童及少年,皮膚有破損的人群,自身免疫力低下的人群,患有急性咽炎、急性扁桃腺炎、中耳炎的人群

- 常用藥物:

- 青黴素、紅黴素、克林黴素

- 常用檢查:

- 血液常規、咽拭子分泌物培養、Schultz-Charlton試驗、組織病理學檢查

普通型

在流行期間95%以上的病人屬於此型。

膿毒型

比較罕見,可引起敗血症和遷徙性化膿性病灶。

中毒型

少見,表現主要為中毒症狀明顯,病死率高。

外科型或產科型

病原菌從傷口或產道侵入而致病,預後較好。

病因

猩紅熱主要致病菌為β溶血性鏈球菌,而β溶血性鏈球菌主要由病人或帶菌者鼻及咽黏膜含菌的排泄物傳播,常由飛沫傳染,也可以通過被污染的生活用品、食物傳播。

猩紅熱的病因即通過飛沫、皮膚創傷處或產婦產道感染β溶血性鏈球菌。

本病多見於溫帶地區,寒帶和熱帶少見。全年均可發生,但冬春季多,夏秋季少。可發生於任何年齡,但以兒童最為多見。2017年我國的猩紅熱發病率為5.3897/10000,報告病例數74369例。2013~2017年報告死亡病例1例。

主要經空氣飛沫傳播。偶爾可經被污染的玩具,生活用具,飲料及食物而傳播。亦可經破損皮膚或產道而傳播,被稱為"外科型猩紅熱"或"產科型猩紅熱"。也有因肛門、陰道等途徑帶菌而引起暴發流行的相關報導。

5~15歲的兒童及少年

此時的孩子好奇心旺盛,喜歡到處摸一摸,不注意洗手,就容易感染疾病。

皮膚有破損的人群

細菌會順著破損的皮膚進入體內。

自身免疫力低下的人群

免疫力低下的人群更容易患病。

患有急性咽炎、急性扁桃腺炎、中耳炎的人群

本身有細菌感染,感染擴散容易併發猩紅熱。

症狀

猩紅熱是一種急性傳染病,通常由口、鼻黏膜的β溶血性鏈球菌引起,高熱驟然發生,皮膚在24小時內瀰漫發紅及滿布猩紅色小點,口周蒼白,咽部顯著充血,舌因舌乳頭紅腫而呈楊梅狀。出疹後經5~7天,紅斑開始消退,以後皮膚脫屑。

發熱

初起時,體溫驟然升高,可達39~40℃以上。

皮疹

皮疹大多在發病後第1~2天出現,很少出現於第3~4天,從耳後、頸、上胸部開始,向上蔓延至臉部,在24小時內即可遍及全身,基本損害系由針頭大小的點狀斑疹組成,排列密集,融合成片,猩紅色,加壓時皮膚呈黃白色,去壓後淡黃色皮膚先出現紅色小點,隨即漸漸融合重現瀰漫性潮紅,更嚴重者可有出血性皮疹。皮疹在2~3天達最高峰,3~4天消退。

帕氏線

皮膚皺褶處,如肘、膝盖窝處皮疹較密,因摩擦與擠壓常出現皮下出血,呈紫紅色線狀,稱帕氏線。

楊梅舌

病初起時舌苔黃白而厚,蕈狀乳頭紅腫突起,以舌尖及舌前部邊緣較為顯著,稱為白色楊梅舌。經2~3天後舌苔脫落,第5~8天整個舌面光滑,呈肉紅色,乳頭仍突起稱紅色楊梅舌。

環口蒼白圈

皮疹嚴重者脫皮較早,且較顯著。手、足、臂、腿處可呈片狀如落葉樣,病人臉部充血潮紅,口鼻周圍呈現白色,稱口周蒼白。

咽峽炎

鏈球菌由呼吸道咽峽部或扁桃腺侵入,引起咽峽炎和扁桃腺炎,這些部位的黏膜充血、腫脹,軟齶和前柱黏膜在起病初期可見黏膜充血,有點狀紅斑及散在淤點,通常先於皮疹出現。

畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、食慾減退、淋巴結腫大等症狀,部分嬰兒可出現譫妄和驚厥。

病後可發生化膿或中毒性併發症,如化膿性中耳炎、乳突炎、鼻竇炎、淋巴結炎及非化膿性的關節炎、中毒性心肌炎、中毒性肝炎等,一般持續時間較短。病程2~3週,部分病人可出現風濕性關節炎、風濕性全心炎及腎小球腎炎等,但由於近年來初期應用抗生素病情得以及時控制,故併發症少見。

看醫

猩紅熱病人應早發現、早治療,當病人出現畏寒、發熱、頭疼、皮疹等情況,對症治療後不緩解或者病情加重,應及時就診,以防止病情惡化或有後遺症發生。值得注意的是,病人在急性期應臥床休息,隔離至症狀及體徵消失,同時咽拭子培養連續3次陰性為止。

- 出現畏寒、發熱、頭痛、咽痛等症狀,對症治療不緩解或者加重時應立即就醫。

- 皮膚出現猩紅色皮疹、咽部充血、舌乳頭紅腫時,應立即就診。

- 出現淋巴結腫大、壓痛時,應及時就醫。

- 若病人出現高熱、嘔吐、腹瀉、驚厥、譫妄及昏迷等全身症狀等症狀時,應及時送醫院進行救治。

- 優先去感染內科就診。

- 出現猩紅色皮疹等皮膚損害可以去皮膚科就診。

- 發現疹子多長時間了?

- 在哪些部位發現了皮疹?

- 目前都有什麼症狀?(如發熱、頭痛、咽痛、淋巴結腫大等)

- 出現症狀採取過什麼緩解措施?

- 既往有無其他的病史?

體格檢查

可見皮膚瀰漫發紅及滿布猩紅色小點,口周蒼白,咽部顯著充血,舌因舌乳頭紅腫而呈楊梅狀。

血液常規檢查

初期外周血白血球總數及嗜中性白血球增加,紅血球沉降率加快,病程第2~3天常見有輕度嗜酸性粒細胞增加。

尿液檢查

一般無明顯變化,若發生腎臟變態反應併發症時可出現尿蛋白、紅血球及管型。

咽拭子分泌物培養

咽拭子及其他分泌物培養可分離出A組B型溶血性鏈球菌。

舒-查二氏反應實驗

抗紅疹毒素抗體皮損處注射,可使紅斑消退。

組織病理學檢查

顯示皮膚小血管擴張、充血、水腫及嗜中性白血球浸潤,黏膜充血,有時呈點狀出血。

猩紅熱診斷確診依據是咽拭子分泌物培養出A組溶血性鏈球菌,結合典型臨床表現以及流行病學史,有助於診斷。

流行病學史

與猩紅熱確診病人有過接觸。

臨床症狀

有典型的猩紅色皮疹,同時伴有高熱、頭痛、咽痛、頸部淋巴結腫大等症狀。

拭子分泌物培養

咽拭子及其他分泌物培養可分離出A組B型溶血性鏈球菌,結合臨床表現可確診猩紅熱。

金黃色葡萄球菌所致猩紅熱樣皮疹

皮疹出現較晚,通常為發病後2~5天,常伴有淤點,中毒症狀較重,大多有局限性或遷徙性病灶,取血及鼻咽部分泌物作細菌培養可見金黃色葡萄球菌。而猩紅熱咽拭子及其他分泌物培養可分離出A組B型溶血性鏈球菌。

麻疹

初起有明顯的上呼吸道症狀及口腔麻疹黏膜斑,起病後第4天出疹,為斑丘疹,臉部亦有發疹,皮疹雖有融合現象,但皮疹間有正常皮膚存在。而猩紅熱皮疹從耳後、頸、上胸部開始,向上蔓延至臉部,在24小時內即可遍及全身,基本損害系由針頭大小的點狀斑疹組成,排列密集,融合成片,呈猩紅色。

藥疹

可呈猩紅熱樣皮疹,但起病前有服藥史,有一定的潛伏期,無咽峽炎及楊梅舌等改變,中毒症狀較輕。而猩紅熱伴有咽峽炎及楊梅舌症狀。

治療

猩紅熱的治療周期一般為7~10天,病情比較輕的病人可以治癒,接受系統規範治療可縮短病程,有助於病情的恢復。藥物治療一般選擇青黴素、紅黴素等,預後較好。

- 急性期應臥床休息,隔離至症狀及體徵消失、咽拭子培養連續3次陰性為止。

- 病人衣物、食具隨時消毒。

- 注意口腔清潔護理。

青黴素

青黴素是首選藥物,至少須應用10天,症狀嚴重的要加大劑量和其他抗生素同時應用。對於重症病人,應加大青黴素劑量或應用雙氯西林。常見不良反應包括腹瀉、上腹部不適、噁心、嘔吐以及過敏反應,孕婦和哺乳期婦女慎用,對青黴素過敏的人群禁用。

紅黴素

對青黴素過敏者可以選用紅黴素,不良反應可包括腹瀉、食欲不振、噁心、胃痙攣、室性心律失常、過敏反應,嚴重者可導致胰臟炎、肝炎和癲癇等,具有耳毒性。此外,對於紅黴素過敏者禁用。

克林黴素

對青黴素過敏者可以選用克林黴素,不良反應包括麻疹樣藥疹、腹瀉,嚴重者可出現粒細胞缺乏症、黃疸等。對克林黴素或其他林可醯胺類抗生素過敏者禁用。

切開引流,若出現病灶化膿,可採取切開引流。

預後

本病在初期經過規範的治療,通常可以治癒且不影響壽命。

經規範治療可治癒。

猩紅熱一般不會影響壽命,如果出現心肌炎、心內膜炎、敗血症等嚴重併發症,則可能會危及生命。

絕大多數猩紅熱早發現、早治療後,不留後遺症。如未經及時治療可發生化膿或中毒性併發症,如中耳炎、乳突炎、淋巴結炎及中毒性心肌炎、中毒性肝炎等。

猩紅熱病人若病情復發或經過足量抗生素治療後不見好轉,應及時複診就醫,查明原因後更改治療方案。

飲食

猩紅熱的病人飲食應該注意營養均衡,飲食搭配應該合理。通過調整飲食可以達到促進身體恢復、提高免疫力的效果,且多喝水有利於體內毒素排出。

- 飲食以清淡為主,忌辛辣、干硬、油膩、生冷刺激食物,同時忌海鮮、羊肉等發物。

- 多吃富含營養以及維他命且易消化的流質、半流質食物。

- 忌酒,儘量減少咖啡和濃茶的攝入,多喝水有利於體內毒素排出。

照護

病人及其家屬日常應主動積極配合醫生的治療工作,主動了解猩紅熱的相關知識與治療措施,日常護理應嚴格遵照醫囑執行。猩紅熱病人日常應注意自我隔離,避免傳染給家屬。病人需要檢測自身病情發展變化,若治療後不緩解或者病情加重,應及時就醫。此外,病人還應注意自我的心理調節與放鬆。

- 病人應該隔離,直到鼻咽分泌物培養3次皆呈陰性為止,一般隔離3~4週以上,病人衣被要曬洗,用具、食具隨之消毒。

- 注意個人衛生,使皮膚保持清潔,皮膚出現脫皮時不要用手撕剝以免損傷感染,可用經過酒精消毒的剪刀修剪,同時注意口腔清潔護理。

- 注意休息,調整作息,保持充足的睡眠時間,提高自身免疫力。

- 培養積極樂觀的心態,增強戰勝疾病的信念。

- 進行適當的體育鍛煉,增強個人身體素質。

病人需要注意自身病情發展變化,經過足量抗生素治療後病情是否好轉。治療痊癒後應定期隨診並進行咽拭子細菌培養,以判斷是否復發。如果病情復發或加重,應及時就醫。

病人可主動與醫生進行溝通,了解猩紅熱的相關知識,有問題及時與醫生或者家人溝通。此外,可以通過看電影、聽音樂等方式舒緩焦慮的心情。

急性期應臥床休息,隔離至症狀及體徵消失,咽拭子培養連續3次陰性為止,以防止病情復發以及傳播。

預防

猩紅熱是由A組型溶血性鏈球菌引起的,本病的傳染源為病人和帶菌者,主要經空氣飛沫傳播,也可經被污染的生活用品、食物、破損皮膚或產道等傳播。所以預防猩紅熱應從傳染源和傳播防止入手,切斷傳播方式,就可預防猩紅熱。

- 在猩紅熱高發季節與地區出入應佩戴口罩。

- 注意手衛生,勤洗手。飯前、便後,或者接觸到可能被污染的物品後一定要洗手。

- 病人應該隔離,直到鼻咽分泌物培養3次皆呈陰性為止,一般隔離3~4週以上。

- 病人衣被要曬洗,用具、食具隨之消毒,不要和病人共用餐具、玩具、被褥等。

- 適當增加體育鍛煉,提高身體免疫力。