骨壞死

概述

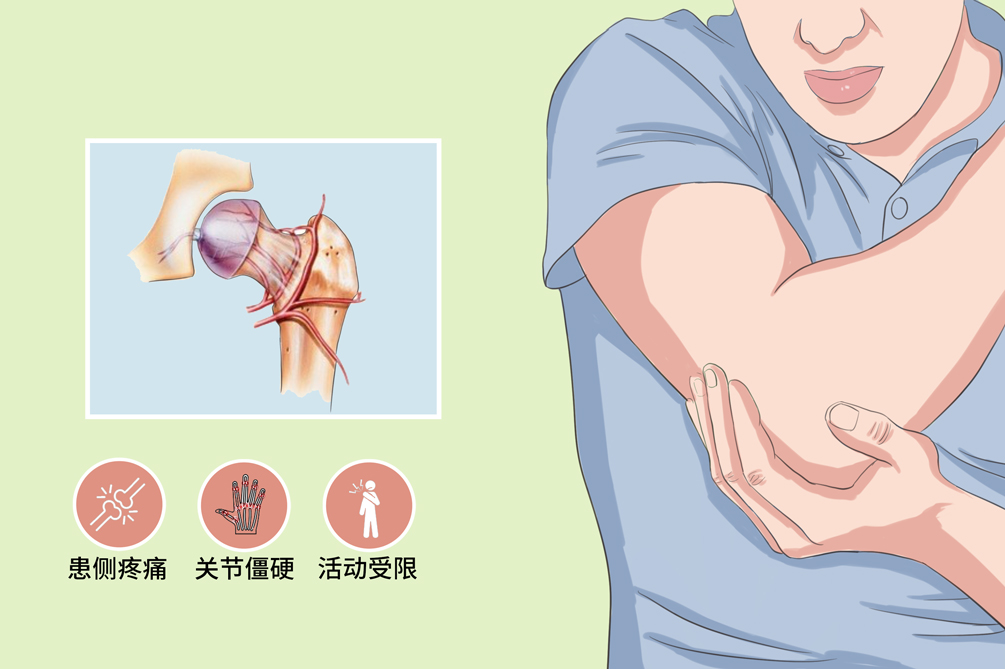

骨壞死是累及多骨骼關節系統的疾病,該病是由於各種原因(機械、生物等)使骨循環中斷或受損,引起骨組織內細胞死亡,隨後的骨修復導致組織結構改變,繼而造成關節面塌陷變形、關節功能障礙的疾病。尤其好發於負重大關節,以股骨頭壞死最為常見。主要表現是疼痛及肢體功能障礙,很多病人可通過藥物或手術治療恢復正常功能,但具體治癒率暫無大樣本數據統計。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- osteonecrosis

- 疾病別稱:

- 血管壞死、骨壞死

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 骨關節炎、關節功能障礙

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 患側疼痛、關節僵硬、活動受限、跛行、患側低溫畏寒

- 好發人群:

- 21~50歲人群、長期大量飲酒者、外傷史者、長期應用糖皮質類固醇者

- 常用藥物:

- 低分子肝素、 Alendronate Sodium

- 常用檢查:

- X線、CT、磁共振成像、核素骨掃描

根據病因可分為創傷性骨壞死、非創傷骨壞死、特發性骨壞死。

創傷性骨壞死

因外傷導致骨循環中斷或受損而引發的骨壞死,一般情況下可通過手術或藥物治癒。

非創傷性骨壞死

非創傷性骨壞死比較常見的原因是長期應用糖皮質類固醇,或者長期大量飲酒。一旦出現了骨壞死,絕大多數逐漸加重,很難通過藥物來徹底的治癒。

特發性骨壞死

特發性骨壞死主要以骨周圍的血管損傷或者破壞,造成血運障礙引起的壞死,免疫力低下是其因素之一,較難治癒。

病因

創傷性骨壞死病因明確,由外傷或手術直接導致骨頭血供障礙,使骨頭內細胞死亡。非創傷性病因多樣,機制複雜,可能與長期使用激素或酒精等因素有關,特發性骨壞死病因不明,多發於21~50歲人群,尤其好發於負重大關節,以股骨頭壞死最為常見。

創傷

嚴重的創傷可使骨的血流供應直接阻斷,從而發生骨壞死。

微血栓形成

現在普遍認為微血栓形成是非創傷性骨壞死的骨細胞死亡和結構喪失的主要原因。

免疫學因素

骨壞死是一多因素疾病,自身免疫疾病中,提示有幾個因素是骨壞死的發病機制,如免疫因子、免疫複合物、自身抗體,如抗磷脂抗體等可能在骨壞死發病機制中起作用。

基因因素

近年來越來越多研究顯示骨壞死存在高危人群,這些人群可能具有易感基因,在受到繼發因素(如激素、酒精等)的影響時,容易患骨壞死,這也解釋了為何同樣使用激素或者酗酒,有些人就不會得骨壞死。

其他因素

長期使用糖皮質類固醇、過量飲酒、減壓病、鐮狀細胞貧血、血管炎、雙膦酸鹽等可導致非創傷骨壞死。

藥物

長期應用激素,造成骨質疏鬆症易引發骨壞死。

全身代謝失調

骨鈣磷代謝異常可引發骨壞死。

本病無傳染性,多發於21~50歲人群,尤其好發於負重大關節,以股骨頭壞死最為常見。也可多部位同時累及,如肱骨頭、距骨、舟狀骨、下頜骨等,發病率和致殘率逐年增加。

長期大量飲酒者

大量飲酒者引起骨代謝失調等全身疾病,進而引發骨壞死。

髖部外傷史者

股骨頸骨折、髖關節脫位或無骨折脫位的髖部外傷,均可造成供應股骨頭的血管受到損傷,為以後的股骨頭壞死埋下了很大的隱患。其中以股骨頸骨折併發股骨頭壞死者最為多見,約占到該類骨折的30%。

長期應用糖皮質類固醇者

一種是由於病人病情不得已,需要長期大量服用糖皮質類固醇,另一種是由於某些醫者或病人本人長期誤用激素治療。

其他

潛水、飛行人員、肥胖症、高血壓、糖尿病、動脈硬化、痛風、需接受放療者、燒傷後、血紅素病等,也是容易發生股骨頭壞死的高危人群。

症狀

臨床上以股骨頭壞死較為常見,主要以股骨頭壞死的症狀為主,病人初期可以沒有症狀,然後出現腹股溝、臀部和大腿部位為主的疼痛,或表現為膝關節疼痛,經過治療症狀可以暫時緩解,但過一段時間會再次發作,嚴重時導致跛行、行走困難,關節面明顯塌陷的病人可出現下肢縮短畸形,可伴隨局部溫度低、肢體畏寒等症狀,該病情可併發骨關節炎、關節功能障礙。

患側疼痛

疼痛可為間歇性或持續性,間歇時可無任何症狀。活動後加重,有時也可表現為休息痛。股骨頭壞死疼痛多為針刺樣、鈍痛或酸痛不適等,常向腹股溝區、大腿內側、臀後側和膝內側放射,並有該區麻木感,但有時找不到痛點。擠壓病人曾受傷的部位或者血液供應受阻的部位,可能會出現壓痛。

關節僵硬與活動受限

病人關節屈伸不利、下蹲困難、不能久站、行走鴨子步、髖關節發出響聲,甚至伴隨腿肚抽筋現象,初期症狀為外展、外旋活動受限明顯。

跛行

為進行性短縮性跛行,由於髖痛及股骨頭塌陷,或末期出現髖關節半脫位所致。初期往往出現間歇性跛行,兒童病人則更為明顯。

患側臀部皮膚溫度低於正常溫度,個別病人患肢畏寒。

骨壞死可併發骨關節炎、關節功能障礙等。

骨關節炎

骨關節炎最常見的症狀是關節的疼痛,尤其是在體位變化的情況下,在運動過程中會出現關節的疼痛,常見的高發關節包括膝關節、腕關節、指間關節以及髖關節、踝關節。

關節功能障礙

指關節活動範圍減少或運動無力不能滿足正常功能的需要,見於骨骼、關節、肌肉、血管神經損傷後。

看醫

長期服用激素、飲酒、外傷等高危因素者可定期體檢,如出現骨痛、關節功能活動障礙、局部體溫低、肢體畏寒等可前往骨科就診。應注意減少病變骨的負重,遵醫囑使用藥物緩解不適,必要時手術治療。此病情注意與骨關節炎等其他併發症相鑑別,早發現、早診斷、早治療是復健的關鍵。

- 出現骨痛者應及時就醫。

- 確診骨關節炎後,如出現關節功能障礙需及時就診。

- 大多病人優先考慮去骨科就診。

- 若病人術後恢復出現問題,可到相應科別就診,如運動與復健科等。

- 疼痛是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?

- 是否有患側疼痛、關節僵硬、跛行、肢體麻木、畏寒等症狀?

- 既往有無其他的病史?

- 以前有沒有受傷史?

體格檢查

醫生會對病人進行仔細的檢查,觀察有無畸形、活動受限、壓痛等,初步判斷病情的嚴重程度。

X線

是確診的主要依據,用於判斷是否存在缺血的情況,特別是初期的缺血性壞死。

CT檢查

與常規的X線相比可以顯示骨結構的微小變化,對軟骨下骨折的診斷要優於常規X線,但敏感性不及核素掃描和磁振造影。

磁共振檢查

可以區分骨質與骨髓,但磁振造影有一定的局限性,有些體內有金屬物品的病人不適宜做該項檢查。

核素骨掃描

敏感性較高,比X線更早確診缺血性壞死。

臨床表現

病人有疼痛不適等症狀。

輔助檢查

影像學檢查有特殊表現,如骨掃描出現「熱中有冷」表現。

病理檢查

出現骨小梁和骨髓壞死。

骨關節炎

不論原發還是繼發性,骨關節炎發展到後期,會出現關節間隙變窄、消失,以及骨硬化、囊變,髖臼對應區出現類似改變,但股骨頭關節面在發展過程中不會出現軟骨面塌陷;骨壞死發展到終末期時,也會出現關節間隙變窄、密度增高,但通常先出現軟骨面塌陷、股骨頭變形,隨後逐步出現骨關節炎的表現。

軟骨下不全骨折

多見於60歲以上老年病人,無明顯外傷史,表現突然發作的髖部疼痛,不能行走,關節活動受限。X線片示股骨頭外上部稍變扁,磁振造影的T1及T2加權相顯示軟骨下低信號線,周圍骨髓水腫,T2抑脂相顯示片狀高信號。骨壞死病人X線片會見明顯缺血性表現,可以進行鑑別。

骨髓水腫症候群(BMES)

是初期骨壞死的磁振造影影像學特徵,除了ONFH可以有BMES表現,其他疾病也可以引起,常見的有反應性髖關節炎、短暫的骨質疏鬆、應力性骨折、髖關節感染等,臨床上可以以此進行鑑別診斷。

治療

該病情去除誘因和合併症的治療不可忽視,應減少骨壞死部位的負重,注意休息,增強肌肉功能鍛煉,保持關節功能,同時可以服用非類固醇消炎鎮痛藥,如阿斯匹靈、布洛芬等減輕疼痛,如果上述方法無效或者病情較重,應該及時手術,如關節置換術、截骨矯形術等;如果病人有飲酒史應儘量戒酒,並慎用激素類藥物。經積極治療後,預後一般較好。

去除誘因

了解存在的誘因並及時消除,如停服糖皮質類固醇、戒酒。

合併症的治療

如有骨關節炎、骨質疏鬆等,要及時治療。

低分子肝素

低分子肝素出血的風險小,療效比較好,因此它的主要作用是抗凝、抗血栓。同時低分子肝素還能夠調節免疫、抑制補體的激活、促進著床、促進滋養層細胞的增殖分化。

Alendronate Sodium

主要用於治療停經後婦女的骨質疏鬆症,預防髖部和脊柱骨折(椎骨壓縮性骨折),用於治療男性骨質疏鬆症以預防骨折,用於治療糖皮質類固醇誘導的骨質疏鬆。因此,對於骨壞死也有一定療效。

止痛藥

當病人疼痛劇烈時,可以進行止痛,應用布洛芬、 Meloxicam 等藥物控制疼痛。

對於症狀較重者、其它治療方法無效的病人,可採用手術治療,如截骨矯形術、關節置換術等。

截骨矯形術

截骨矯形手術常適用於成年人,用於矯正關節內翻和外翻的畸形,常用於膝關節。膝關節如果是由於骨性關節炎或關節外傷,而導致關節內翻和外翻的畸形,可以通過截骨矯形手術來矯正內翻和外翻的畸形,常是在股骨遠端和脛骨近端進行截骨,根據畸形的情況進行截骨量的確定,再用矯形鋼板來進行固定,就能夠使畸形的關節變成正常的生理的角度,就可以使膝關節功能最大的得到恢復。截骨矯形手術是近幾年逐漸在進行的手術,對於很多病人都有很好的作用。

關節置換術

隨著人工全髖關節置換手術技術的不斷發展,使小切口微創全髖關節置換術成為可能。其優點為切口小、美觀(可採用皮內縫合),術中關節周圍軟組織創傷小,出血量減少,術後傷口疼痛減輕,併發症少,初期即可恢復日常生活與功能。病人術後第2~3天即可扶拐下地行走,大大的減少了圍手術期的併發症。

股骨頭鑽孔

通過股骨頭壞死減壓的方式,重建股骨頭血運,術後病人應儘早開始下肢被動活動,練習髖關節活動。

多條血管束或帶血供髂骨移植術

針對髖關節的術式,幫助髖關節得到改善。

物理治療包括體外震波、高壓氧、磁療等,緩解疼痛和促進骨修復。

可到當地正規醫院進行針灸並輔以中藥內服、外敷,從而達到改善骨頭的血運狀態,促進新骨生成的目的。

骨髓抽吸濃縮技術結合股骨頭髓芯減壓

目前越來越多的文獻表明,骨髓抽吸濃縮技術結合股骨頭髓芯減壓,能增加股骨頭壞死區局部的成骨能力。

復健治療

對於青少年,可以隨著生長發育通過自身修復能力,得到改善。不需要進行手術的病人,可以通過復健訓練、輔助設備,緩解症狀。

預後

骨壞死病人如果積極干預和治療,是可以控制疾病進展,保持正常活動功能,達到臨床治癒的,但具體治癒率暫無大樣本數據統計,積極的預防對預後至關重要。遵醫囑按時複診,如有不適,及時就診。

很多病人可通過藥物或手術治療恢復正常功能,但具體治癒率暫無大樣本數據統計。

骨壞死經積極有效治療後,一般不會影響自然壽命,但有致殘的風險。

- 病情不穩定(連續3個月以內症狀不穩定)的病人,建議每2~3個月來院複查一次X光片或CT;長期服藥的病人需根據個體情況,定期複查肝腎功及其他必要的實驗室檢查。

- 病情穩定(連續3個月以上無症狀變化)的病人,可延長複查期限為0.5~1年/次,每半年或一年複查一次X光片、CT檢查或與骨壞死密切相關的化驗項目,每1~2年複查一次核磁共振,連續追蹤5年以上。

- 已經確診單側股骨頭壞死的病人,每年至少複查一次核磁共振,連續觀察2~5年,期間出現健側髖關節的疼痛、活動受限,經休息難以緩解者,優先考慮行核磁共振複查。

飲食

科學合理的飲食可保證機體功能的正常運轉,起到輔助控制病情,維持治療效果,促進疾病復健的作用。理論上來說食療意義不大,但從它的發病機理上來說,飲食或許能起到一定作用。骨壞死機理有骨內高壓學說、脂肪栓塞學說以及血管內皮損傷學說,理論上改善脂質代謝、血管內皮細胞活性,對疾病有一定幫助,因此建議選擇具有抗氧化作用的食物,如蔬菜、水果,同時注意低脂飲食。另外,要戒酒,飲酒會破壞骨細胞,加重股骨頭壞死。

- 每日給予充足的鈣質,可以彌補骨骼中礦物質成分的丟失。在普通食物中,含鈣最豐富的是乳製品,如牛奶等。

- 宜多食用含維他命B豐富的食物,例如小麥、高粱、牛奶等;宜多食水果和新鮮蔬菜。

- 手術後病人在1~2天需要流質飲食,逐步改為半流食,如無其他不適,3天後即可開始正常飲食。

照護

注意適當休息,合理鍛煉,科學膳食,密切觀察病情變化。疼痛時建議應用止痛藥物治療,同時應用營養骨、軟骨的藥物口服治療,注意減輕髖關節負重,不要下蹲,少上下樓梯等。保持適量運動,注意股骨頭壞死病人的髖關節不要處於過度負重狀態,但是全身其它部位也要鍛煉。因此,可選擇合適運動方式,包括游泳以及非負重狀態下全身運動,能夠增加身體肌肉鍛煉、增強肺活量,有效避免髖關節負重。

- 日常生活中注意適當休息,不要過多的反覆刺激病骨,以免再次發生損傷。

- 遵醫囑適當的鍛煉肌肉,保護骨骼。

- 每日給予充足的鈣質,可以彌補骨骼中礦物質成分的丟失。

觀察患肢血液循環情況,觀察患肢皮膚溫度、顏色、腫脹,以及病人的感覺、活動情況。

日常生活中病人要保持積極樂觀的心態,樹立信心。遵醫囑用藥,適當休息,按時複診。遵醫囑使用相關藥物,如消炎止痛藥,不可自行濫用藥物,以免出現嚴重不良反應。經手術治療的病人注意保持創口衛生、清潔、乾燥,彈性繃帶包紮鬆緊度應適宜。

預防

骨壞死病人如果積極干預和治療,是可以控制疾病進展、保持正常活動功能、達到臨床治癒的。很多病人可通過藥物或手術治療恢復正常功能,日常生活中的自我預防和防控也相當重要,及時複診也是復健的關鍵。

對骨折、骨痛、長期服用激素等高危因素病人應定期體檢,X線檢查是最基本的篩檢方式。

- 注意自我保護,避免損傷,受傷後應及時治療。切不可在傷病未愈的情況下過多行走,以免反覆損傷關節。

- 在治療某些疾病上,特別是一些疼痛性疾病時儘量不用或少用激素類藥物。

- 儘量不要養成長期大量飲酒的習慣。

- 特殊職業人群,如運動員等,在訓練和比賽中藥做好防護,避免受傷。

- 對於車禍等受外傷的人群,要儘早就醫,進行治療,以防出現後遺症。