心房中隔缺損

概述

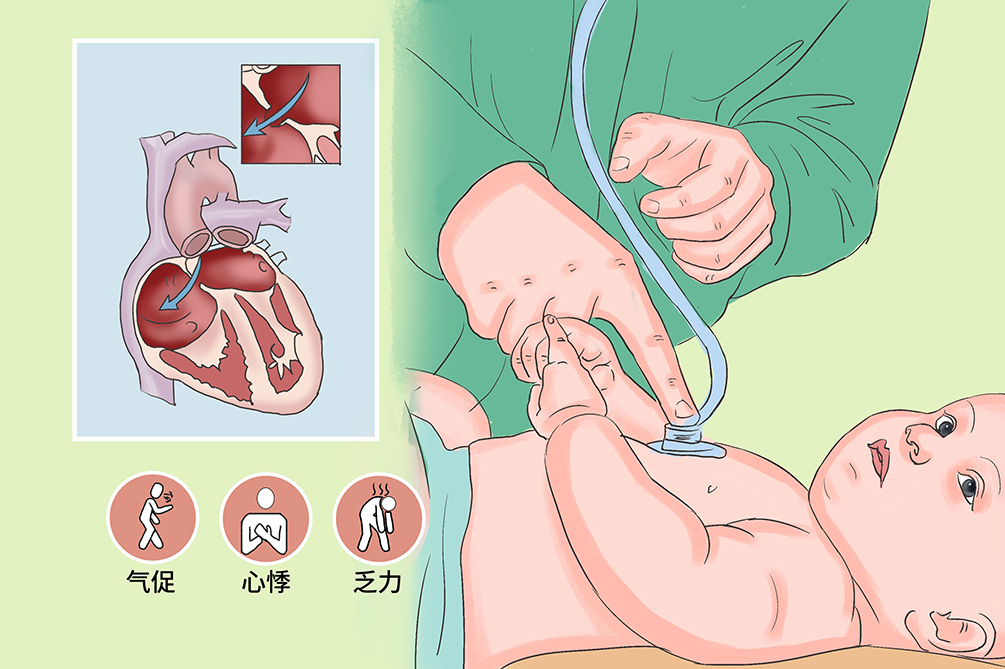

心房中隔缺損為臨床上常見的先天性心臟畸形,是原始房間隔在胚胎發育過程中出現異常,致左、右心房之間遺留孔隙。心房中隔缺損可單獨發生,也可與其他類型的心血管畸形並存,女性多見,男女之比約1:3。由於心房水平存在分流,可引起相應的血流動力學異常。對於缺損不閉合的病人應進行相應手術治療,輔以藥物治療。病人預後一般較好,但若未能及時治療,可能會導致其他問題出現,因此應提高對於疾病的認識,早發現、早治療。

- 就診科別:

- 心血管外科

- 英文名稱:

- atrial septal defect

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 支氣管肺炎、艾森門格症候群

- 治療周期:

- 2~3週

- 臨床症狀:

- 氣促、心悸、乏力、發育差、咳嗽

- 好發人群:

- 胎兒時期孕婦有宮內感染者

- 常用藥物:

- 抗凝血劑、β受體阻斷劑

- 常用檢查:

- 心電圖、心臟超音波

繼發孔型

亦成為中央型,由於繼發隔缺損所致。

靜脈竇型

亦稱為上腔型,位置接近上腔靜脈與右心房連接處,多併發右上肺靜脈畸形引流。

原發孔型

位於房間隔的下部,緊鄰房室瓣,缺損呈新月狀。

單心房

由於房間隔完全未發育所致,多見於內臟異位症候群。

冠狀靜脈竇型

通常為無頂冠狀靜脈竇症候群。

病因

心房中隔缺損是由於房間隔先天發育不全導致的,具體病因目前並不清楚,其發生主要由遺傳和環境因素及其交互作用所致。在胎兒心臟發育階段(妊娠12週內),若有任何不利因素影響了心臟胚胎發育,致使心臟某一部分發育停頓或異常,即可導致先天性心血管畸形的發生。好發於胎兒時期孕婦有宮內感染者。

遺傳因素

約15%與遺傳有關,特別是染色體易位與畸變。

環境因素

宮內感染、放射線接觸、代謝失調性疾病、缺氧、藥物等。

孕婦孕期感染、藥物服用不當、不良生活習慣等,可能會影響胎兒的發育,導致先天性心臟發育不全。

心房中隔缺損約占所有先天性心臟病的10%,發病率在小兒先天性心臟病中排第二位,占成人先天性心臟病的20%~30%,是成年人中最常見的先天性心臟病,女性較男性多見。

- 胎兒時期孕婦有宮內感染者

- 孕婦宮內感染可能會導致胎兒心臟發育不全。

症狀

心房中隔缺損的典型症狀有呼吸困難、咳嗽、乏力、心悸、末期出現心房顫動、肝大、腹水,發育遲緩、活動耐量差,併發症有肺部感染、艾森門格症候群。

原髮型心房中隔缺損

症狀出現早,有呼吸困難、咳嗽,乏力,心悸。可伴有咳血,發紺,病程末期出現心房顫動、肝大、腹水。

繼髮型心房中隔缺損

兒童期多無明顯症狀,青年期逐漸出現易疲勞、活動後氣短等症狀,少數分流量大者出現發育遲緩、活動耐量差。

肺部感染

嬰幼兒時期心房中隔缺損病人的症狀與缺損大小有關。輕者臨床表現可不明顯;缺損大者,由於分流量大,肺充血明顯,而易患支氣管肺炎。

艾森門格症候群

心房中隔缺損右心房血液經缺損部位由左向右分流,分流所致容量負荷增加造成右心房右心室增大和肺動脈擴張。初期肺小動脈痙攣,隨時間延長逐漸出現肺小動脈管細胞增生,管壁增厚,形成阻力性肺動脈高壓。當右心房壓力高於左心房時,血液由右向左分流引起發發紺,即艾森門格症候群。

看醫

心房中隔缺損病人在出現相應臨床症狀或有心臟器質性改變時應初期就診於兒科或心血管外科就診,並做相關檢查明確診斷,但要與心室中隔缺損、單純肺動脈狹窄進行鑑別。

- 無症狀但存在右心房、右心室擴大的病人應該及時就醫。

- 出現了相應的臨床症狀應該及時就醫。

- 大多病人未確診時優先考慮去心血管內科就診。

- 手術治療可以去心血管外科就診。

- 發病年齡小的去兒科就診。

- 有無感染、劇烈活動等誘因?

- 目前是否出現心悸、氣短、乏力等情況?

- 同周圍小孩相比身高體重如何?

- 既往有無其他的病史?

- 孩子會經常感冒嗎?易覺疲勞嗎?

心電圖

通過心電圖了解病人目前心臟情況,判斷心軸以及右心室情況。

X線檢查

觀察病人是否出現典型「梨形心」、「肺門舞蹈征」的情況。

超音波心動圖

準確顯示缺損位置、大小和房間隔水平分流信號,以及缺損與上腔靜脈、下腔靜脈及二尖瓣三尖瓣的位置關係。

右心導管檢查

主要用於測定肺動脈壓力並計算肺血管阻力。

- 病人出現呼吸困難,活動後耐受差等症狀,胸骨左緣第2~3肋間聞及吹風樣雜音。

- 心電圖、X線、心臟超音波等有典型變化,繼發孔型心軸右偏,不完全性或完全性右束支傳導阻滯,右心室肥大,右心房、右心室增大,肺動脈段突出,主動脈結小,呈典型「梨形心」,肺血增多,透視下「肺門舞蹈征」,原發孔型顯示左心室擴大。

治療

心房中隔缺損小、不引起任何問題的病人可以觀察,隨訪即可;缺損較大、出現了相應的臨床表現應儘早手術治療,手術治療包括外科手術治療和介入封堵治療。其他治療還有一般治療等方法。

許多心房中隔缺損在兒童時期會自行關閉。對於缺損不閉合的病人,一些小的心房中隔缺損不會引起任何問題,可能不需要治療。

抗凝血劑、β受體阻斷劑等可以減輕症狀或降低術後併發症。注意休息,不宜劇烈運動。

無症狀但存在右心房、右心室擴大的病人應手術治療。年齡不是決定手術的主要因素,合併肺動脈高壓時應儘早手術,50歲以上成人、合併心房纖顫或內科治療能控制的心臟衰竭病人也應考慮手術,但艾森門格症候群是手術禁忌。

開胸手術治療

建立體外循環,切開右心房,根據缺損大小選擇直接縫合或選用補片材料修復。如合併部分性肺靜脈異位連接,應使用補片將異位肺靜脈開口隔人左心房,原發孔型應先修復口尖瓣裂缺再用補片修補心房中隔缺損。常見手術併發症有氣栓栓塞和三度房室傳導阻滯。

介人封堵和經胸封堵

在X線或食道超音波引導下植入封堵器封閉房間周缺損。該方法無需體外循環,創傷小,可適用於繼發孔型且心房中隔缺損大小位置適宜的病人。對於卵圓孔未閉病人,如合併不明原因腦中風短暫性腦缺血發作或實驗陽性,也適合介入封堵治療。

預後

心房中隔缺損預後一般較好,但缺損大者,尤其是未及時治療者,易致心律失常,如心房顫動,還可發生肺動脈高壓和心臟衰竭,預後較差。治癒後一般不會影響自然壽命,應每半年一次複查心臟超音波。

心房中隔缺損可通過手術治癒。

心房中隔缺損治癒後一般不會影響自然壽命。

心房中隔缺損應每半年一次複查心臟超音波。

飲食

心房中隔缺損病人飲食無特殊注意事項,只需注意合理的營養攝入,合理控制總熱量,避免不規律進食、暴飲暴食,氣促、呼吸困難時控制水分攝入。

照護

心房中隔缺損病人護理以減輕病人症狀,還需避免發生併發症及發生時能被及時發現和處理等。半年內不宜參加劇烈運動,半年後可以依據情況逐漸增加活動量,通過超音波心動圖檢測病人病情。

避免情緒過於激動、劇烈運動,病人情緒激動、劇烈運動容易導致血液供應不足,從而產生缺氧、發紺等症狀。

- 術後應規律服用抗凝血劑,防止發生血栓等術後併發症。

- 半年內不宜參加劇烈運動,半年後可以依據情況逐漸增加活動量。

預防

心房中隔缺損為先天性疾病,孕婦應在孕期按時做好產前檢查以及正確用藥,積極治療影響胎兒發育的疾病,避免感染,養成良好的生活習慣。

孕期按時產前檢查,通過婦科超音波觀察胎兒有無畸形。

- 孕婦懷孕之前夫妻雙方應做好備孕措施,養成良好的生活習慣;懷孕期間避免感染,有問題及時就醫,在醫生的指導下用藥。

- 胎兒分娩後應行相應的檢查檢測有無畸形,做到早診斷、早治療。

- 孕前積極治療影響胎兒發育的疾病,如糖尿病、紅斑性狼瘡貧血等。

- 孕婦及配偶均應戒菸、戒酒,避免接觸有毒有害物質。

- 做好產檢,避免使用已經證實有致畸胎作用的藥物。

- 高齡產婦、有先天性心臟病家族史的夫婦,若一方患有嚴重疾病或缺陷,懷孕期間需要重點關注。