肩關節脫位

概述

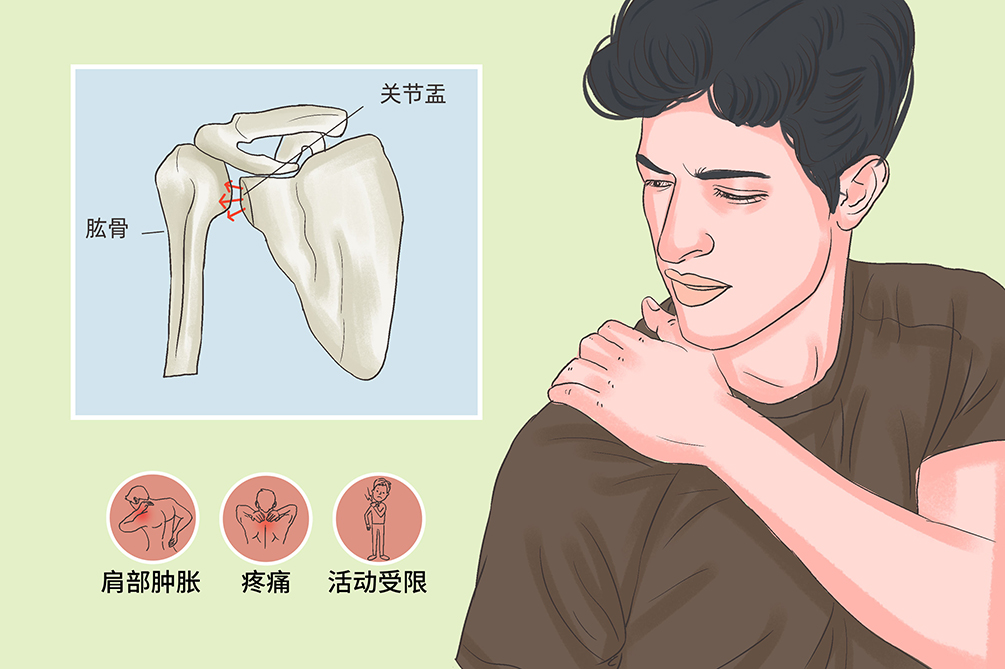

肩關節脫位很常見,約占全身關節脫位的50%,這與肩關節的解剖和生理特點有關,如肱骨頭大、關節盂淺而小、關節囊鬆弛,其前下方組織薄弱,關節活動範圍大,遭受外力的機會多等。肩關節脫位多好發於青壯年男性,可分為前脫位、後脫位、上脫位及下脫位四型。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- Shoulder dislocation

- 疾病別稱:

- 肩關節脫臼

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肱骨骨折、關節僵硬、臂叢神經損傷

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 肩部腫脹、疼痛、活動受限

- 好發人群:

- 青壯年男性、受外傷的人

- 常用藥物:

- 布洛芬、塞來昔布、普拿疼

- 常用檢查:

- 體格檢查、X線檢查、CT檢查

肩關節脫位分為前脫位、後脫位、下脫位和上脫位,以前脫位多見。前脫位根據肱骨頭的位置可分為喙突下脫位、盂下脫位和鎖骨下脫位。脫位時可合併肱骨大結節撕脫骨折。

病因

創傷是肩關節脫位的主要原因,多為間接暴力和直接暴力所致。當跌倒或受到撞擊時上肢處於外展外旋位,暴力經過肱骨傳導到肩關節,使肱骨頭突破關節囊而發生脫位。肩關節脫位好發於青中年、手傷的人,運動等因素容易誘發。

間接暴力

跌倒時上肢處於後伸位,或肱骨後上方直接撞擊在硬物上,可發生肩關節脫位,上臂外展時受到暴力作用也會造成關節盂下脫位。

直接暴力

外力直接擊打肱骨頭造成脫位,這種情況比較少見。

運動

比如籃球、足球、羽毛球這類對抗性較強的運動,肱骨易受到牽拉,造成肩關節脫位。

肩關節脫位很常見,多見於青壯年,男性是女性發病率的兩倍,但缺乏具體的統計學數據。

青壯年

青壯年且男性多於女性,多是由於打擊鬥毆或者其他劇烈活動引起。

受外傷的人

不小心跌倒、墜落等受到外傷容易導致關節脫位。

症狀

肩關節脫位的症狀有肩部疼痛、腫脹、肩關節活動障礙,病人有以健手托住病側前臂、頭向病側傾斜的特殊姿勢。肩關節脫位可以出現肱骨骨折、關節僵硬、腋神經或臂叢神經損傷等併發症。

疼痛腫脹

傷肩腫脹、疼痛,主動和被動活動受限。

體位異常

病人有以健手托住病側前臂,頭向病側傾斜的特殊姿勢。

肩三角肌塌陷

呈方肩畸形,在腋窩、喙突下或鎖骨下可觸及移位的肱骨頭,關節盂空虛。

Dugas征陽性

即將病側肘部緊貼胸壁時,手掌搭不到健側肩部,或手掌搭在健側肩部時,肘部無法貼近胸壁。

嚴重創傷時,肩關節前脫位可合併神經、血管損傷,應注意檢查病側上肢的感覺及運動功能。

肱骨大結節骨折

肩關節受到外力撞傷導致脫位,嚴重者會併發肱骨大結節骨折。

神經損傷

嚴重病人會造成神經損傷,一般是臂叢神經損傷。

肩關節僵硬

由於復位時手法比較暴力或者長時間沒有活動導致肩關節僵硬。

復發性肩關節脫位

由於未接受正規治療而再次引起的肩關節脫位。

旋轉肌袖損傷

是由於肩關節活動受限引起。

看醫

若出現外力導致受傷,肩部腫脹、疼痛、活動受限等症狀時,需要進一步到醫院進行體格檢查、X線檢查、CT檢查,並注意與肩周炎、鎖骨骨折、肱骨近端骨折相鑑別。

- 因外力作用導致肩關節腫脹、疼痛的情況下需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 肩部活動障礙時及時就醫。

- 因直接暴力導致肩部不能活動的情況應立即就醫。

病人出現肩關節腫脹、疼痛的情況時,考慮去骨科。

- 是否受過外傷?

- 患肢還能活動嗎?

- 怎麼受傷的?

- 以前有過肩關節脫位嗎?

- 接受過什麼治療?

體格檢查

抬手搭肩試驗

即將病側肘部緊貼胸壁時,手掌搭不到健側肩部,或手掌搭在健側肩部時,肘部無法貼近胸壁,提示試驗陽性,幫助診斷疾病。

視診

三角肌塌陷,肩部失去正常輪廓,可見方肩畸形,對於疾病診斷有幫助。

觸診

肩胛盂處有空虛感,上肢有彈性固定,對於疾病的診斷有作用。

影像學檢查

X線檢查

肩關節後脫位時常規肩關節前後位X線攝片報告常為陰性。常會出現由於肱骨頭處於強迫內旋位,即使前臂處於中立位,仍可發現肱骨頸「變短」或「消失」,大、小結節影像重疊,肱骨頭內緣與肩胛盂前緣的間隙增寬,通常認為其間隙大於6mm,即可診斷為異常。

CT檢查

必要時作雙肩CT掃描,即可清楚顯示出肱骨頭關節面朝後,且脫出關節盂後緣,有時可能會發現合併骨折。

磁共振成像檢查

該檢查可以觀察肩關節軟組織病變情況,必要時行磁共振成像檢査,可進一步了解關節囊、韌帶及旋轉肌袖損傷。

根據明顯外傷史和臨床表現,如肩關節腫脹,以及體格檢查方肩畸形和杜加斯征陽性方肩畸形,再結合影像學檢查即可確診肩關節脫位。

肩周炎

肩周炎的臨床表現與肩關節脫位相似,都有肩部疼痛、腫脹和活動受限的表現。但是肩周炎是慢性退化性變,沒有外傷史,從病因即可鑑別。

鎖骨骨折

鎖骨骨折一般從X線檢查可以鑑別,可以看到鎖骨處明顯的骨折線,而肩關節脫位沒有骨折線只是移位,且體格檢查也可以鑑別。

肱骨近端骨折

多是由間接暴力引起,X線下可見肱骨處明顯骨折線,而肩關節X線攝片可見肩關節處的脫位、移位等。

治療

肩關節前脫位應首選手法復位加外固定治療,肩關節後脫位往往不能順利手法復位,可行切開復位加外固定方法治療。手法復位前應準確判斷是否有骨折,以防漏診。肩關節前脫位需要長期治療。

固定

單純性肩關節脫位復位後可用三角巾懸吊上肢,肘關節屈曲90°,腋窩處墊棉墊固定3週,合併大結節骨折者應延長1~2週。半脫位病人宜用搭肩位胸肱繃帶固定,即將患肢手掌搭在對側肩部,肘部貼近胸壁,用繃帶將上臂固定在胸壁,並托住肘部。

手法復位

科氏法(kocher法)

此法在肌肉鬆弛下進行容易成功,切勿用力過猛,防止肱骨頸受到過大的扭轉力而發生骨折。手法步驟為一手握腕部,屈肘到90°,使肱二頭肌鬆弛,另一手握肘部,持續牽引,輕度外展,逐漸將上臂外旋,然後內收使肘部沿胸壁近中線,再內旋上臂,此時即可復位。並可聽到響聲。

手牽足蹬法

病人仰臥,術者位於患側,雙手握住患肢腕部,足跟置於患側腋窩,兩手用穩定持續的力量牽引,牽引中足跟向外推擠肱骨頭,同時旋轉,內收上臂即可復位。復位時可聽到響聲。

牽引推拿法

傷員仰臥,一助手用布單套住胸廓向健側牽拉,第二助手用布單通過腋下套住患肢向外上方牽拉,第三助手握住患肢手腕向下牽引並外旋內收,三方面同時徐徐持續牽引。術者用手在腋下將肱骨頭向外推送還納復位,二人也可做牽引復位。

非類固醇抗炎藥物

布洛芬、塞來昔布

主要是口服,可以控制疼痛,緩解症狀,但是不能根治,且有不良反應,會出現消化道不適的症狀。

非阿片類中樞鎮痛藥

普拿疼

也是用於緩解症狀,控制疼痛。在非類固醇抗炎藥服用後效果不好時服用此類藥物。其不良反應可能會導致噁心、頭暈等,肝腎功不全、心臟病病人禁用。

切開復位術

如麻醉充分,手法復位正確而仍不能完成復位者,可採用切開復位。切開復位指征如下:

- 閉合復位不成功,多有軟組織阻擋。

- 肩胛盂骨折移位,影響復位和穩定。

- 合併大結節骨折,肱骨頭復位成功後大結節骨折片不能復位。

- 肱骨頭移位明顯,提示旋轉肌袖損傷嚴重,復位後不穩定。

手術修復

部分病人復位後還會出現習慣性肩關節脫位,所以可以採取手術修復的方式,修複方法包括肩胛下肌重疊手術、肱二頭肌長頭腱懸吊術。

預後

肩關節脫位後通過手法復位、固定等規範治療後,一般都可以恢復正常活動,預後較好。部分病人治療效果不好可能會形成習慣性脫位。

肩關節脫位的大部分病人都可以治癒,少數會習慣性脫位。

肩關節脫位一般不會影響自然壽命。

部分病人治療效果不好可能會形成習慣性脫位。

肩關節脫位的病人根據其臨床表現和治療後的療效,需要1~3個月複診,一般在復位後可以正常活動之後進行影像學檢查複查。

飲食

飲食上要注意營養均衡,多吃高蛋白、高維他命食物,少吃高糖、高脂肪,多補鈣,增強骨質健康。

- 忌辛辣刺激的事物,恢復期間不要吃過於油膩的食物。

- 宜高蛋白的肉類,如雞肉、蝦、牛肉等,多吃水果、蔬菜,保證營養均衡,多補鈣。

照護

肩關節脫位病人的護理重點是控制疼痛,可以使用冰敷來控制,直到疼痛緩解後再進行熱敷,熱敷可以加快恢復,同時做一些適當的鍛煉,活動肩部。

- 病人固定後,生活很不方便,家屬應幫助病人生活所需。

- 固定期間需活動腕部與手指,解除固定後,鼓勵病人主動鍛煉肩關節各個方向活動。配合理療、按摩,效果更好,鍛煉需循序漸進,不可冒進。

- 家屬應關心體貼病人,消除其緊張恐懼心理,使病人心情愉悅,有助於疾病的治療。

肩關節脫位病人定期複診,遵醫囑進行運動,如果疼痛加重要及時就醫。

病人應保持樂觀積極的心態,積極配合治療。

- 服藥:鎮痛類藥物可能會有噁心、嘔吐、頭暈等副作用,若病人感到不適要及時停藥。

- 復健訓練的時候要量力而行,循序漸進,以免加重損傷。

預防

肩關節脫位的預防主要是要注意安全,不要做危險運動,防止跌倒、墜傷等,運動時做好熱身準備。

肩關節脫位一般是外力所致,很少可以初期篩檢出來。

- 出行時注意安全,避免跌倒,避免交通事故。

- 運動時做好防護措施,可以佩戴護具運動。

- 運動前要做好充分的熱身準備。

- 開展全身的力量和穩定性練習,改善肩關節周圍肌肉的支撐力度。