腦血栓

概述

腦血栓是指因腦部血液循環障礙,如缺血、缺氧所致的局限性腦組織的缺血性壞死或軟化,是腦血管病中最常見的一種類型。

- 就診科別:

- 神經內科

- 英文名稱:

- cerebral infarction,CI

- 疾病別稱:

- 缺血性腦中風、腦梗塞

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 消化道出血、肺炎、尿路感染、下肢靜脈栓塞形成、水電解質不平衡

- 治療周期:

- 急性期治療7~14天、後遺症治療3~6個月

- 臨床症狀:

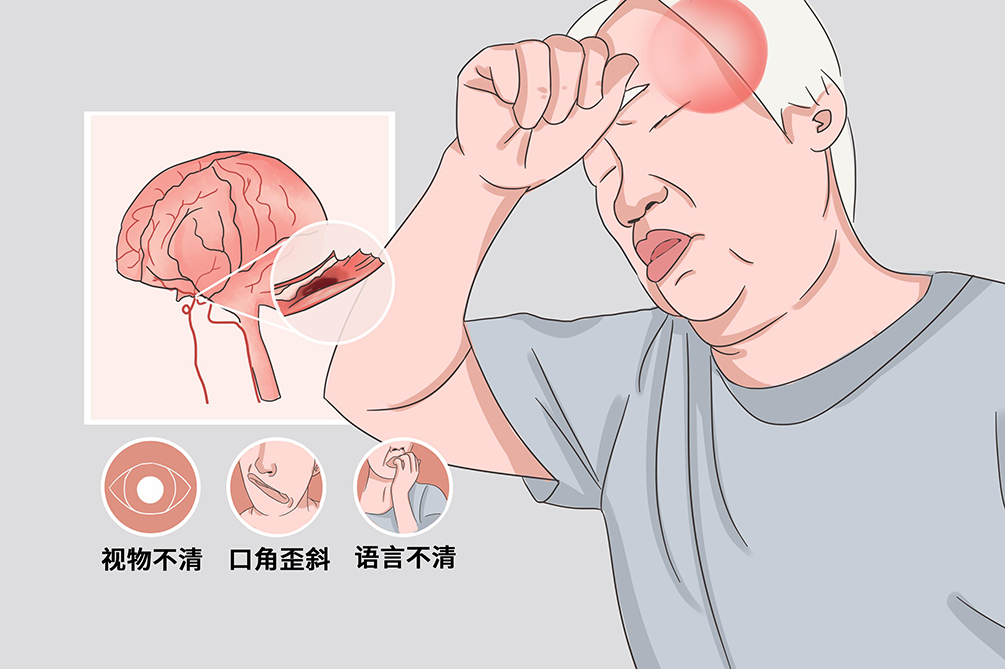

- 視物不清、口角歪斜、言語不清、肢體無力、意識不清

- 好發人群:

- 高血壓者、糖尿病者、高脂血症病者、直系親屬有腦血栓病史者、長期吸菸酗酒者

- 常用藥物:

- 阿斯匹靈、保栓通、低分子肝素、尿激酶、可邁丁

- 常用檢查:

- 頭部CT、頭顱磁振造影、生化檢查

短暫性腦缺血發作

有一過性腦缺血症狀,一般症狀持續數分鐘至兩小時,但很快自行消失,影像學檢查沒有急性腦血栓證據,短期內發生急性腦血栓風險很高。

大動脈粥狀硬化性腦梗塞

腦動脈主幹或分支動脈由於動脈粥狀硬化,出現的腦血栓,包括血栓形成,動脈粥狀硬化斑塊脫落引起的栓塞,引起腦局部血流減少或供血中斷出現的腦血栓,約占全部腦梗塞的60%。

腦栓塞

是指各種栓子隨血流進入顱內動脈,使血管腔急性閉塞而出現的腦梗塞,約占全部腦梗塞的15%~20%。

心源性

栓子來源為心臟,比如心房顫動。

動脈源性

栓子來源為大動脈,動脈粥狀硬化斑塊脫落形成。

其他

如脂肪栓塞、空氣栓塞、癌栓塞、感染性膿腔、寄生蟲栓塞、異物栓塞等。

小動脈閉塞性腦梗塞

也是狹義上的小洞性梗塞,其梗死面積較小,多小於15mm,是小穿通動脈在長期高血壓基礎上管腔閉塞形成的梗死,部分梗死無明顯症狀,約占全部腦梗塞的20%~30%。

腦分水嶺梗死

是指腦內相鄰動脈供血區之間的邊緣帶發生的腦梗塞,約占全部腦梗塞的10%。

病因

各種原因可導致腦血栓,如動脈硬化、血管炎、先天性血管病、外傷、藥物、血液病及各種栓子和血流動力學改變都可引起急性或慢性的腦血栓。

血管壁病變

病變常見原因包括高血壓性動脈硬化,動脈粥狀硬化;結核、梅毒、結締組織疾病、鉤端螺旋體感染所致的血管炎;先天性血管病和各種原因所致的血管損傷。另外,還有藥物、毒物、惡性腫瘤等所致的血管病損等。

心臟病和血流動力學改變

如高血壓、低血壓或血壓的急驟波動,以及心功能障礙、傳導阻滯、風濕性或非風濕性心瓣膜病、心肌症及心律失常,特別是心房纖顫。

血液成分和血液流變學改變

包括各種原因所致的高黏血症,如脫水紅血球症、高纖維蛋白原血症等。另外,還有凝血機制異常,避孕藥物、彌散性管內凝血和各種血液性疾病等。

其他病因

包括空氣、脂肪、癌細胞和寄生蟲等栓子,腦血管受壓、外傷、痙攣等。

腦血栓無明顯誘因,與血糖、血壓、心房顫動、動脈粥狀硬化斑塊控制不佳,以及情緒激動、季節更替、氣候變化相關。

腦血栓是常見病、多發病,是目前導致人類死亡的三大主要疾病之一,並且存活者中50%~70%遺留有嚴重殘疾。據推算,全國每年新發腦中風病人約為200萬人,每年死於腦中風的病人為150~200萬人。發病率、患病率、死亡率隨年齡增長而增加,發病與地域相關。除西藏自治區外呈現北高南低,東高西低的發病趨勢。腦血栓的發病也具有明顯的季節性,寒冷季節發病率高。腦血栓的發病率和死亡率男性顯著高於女性,男女之比為(1.1~1.5):1。隨著人民生活方式的改變及人口的老齡化,腦中風的發病年齡有提前趨勢,但高發年齡逐漸向後推遲。此外,該病的發生與社會經濟狀況,職業及種族也有關。

對於患有多年高血壓、糖尿病、心房顫動、高脂血症病史,有高同半胱胺酸血症、動脈粥狀硬化、吸菸酗酒史的老人,其因疾病和年齡增長,致使血管管壁出現異常,且血流動力學改變,進而引發腦血栓。

症狀

因腦血栓栓塞部位不同,出現相應的症狀也有所不同,部分病人有短暫性腦缺血發作前驅症狀,如突然出現偏側、上下肢麻木無力、口眼歪斜、言語不清等症狀。

意識障礙

根據覺醒程度不同分為嗜睡、昏睡,及淺、中、深昏迷。根據意識內容分為記憶障礙、失語、視空間障礙、執行功能障礙、計算力障礙、失用、失認、輕度認知障礙、痴呆。

頭痛

腦血栓壞死面積較大,出現腦水腫時或者合併梗死後出血時可出現。

癲癇發作

包括癲癇大發作和部分發作,常見的有額葉血栓出現的Jackson癲癇;顳葉海馬損害也可出現癲癇症狀,如錯覺、幻覺。

眩暈

小腦或者腦幹的血栓,累及前庭神經、前庭神經核時可出現視物旋轉、走路不穩。

視覺聽覺障礙

枕葉或者顳葉,視輻射或聽輻射受損出現不同程度的視力、聽力或者視野的損害。

癱瘓

可以是單側肢體,也可以是一隻手或幾個手指的無力不適,可以是站立或坐起翻身動作不能或笨拙。可以是軀幹肢體的癱瘓,也可以是臉部表情肌、舌肌、咽喉肌的癱瘓、動作不能。

軀體感覺障礙

可以表現為肢體麻木、感覺減退,感覺過敏、疼痛,位置覺、觸覺、兩點辨別覺減退。

小腦萎縮症

表現為協調運動障礙、走路不穩、系扣子不能等。

不自主運動

出現舞蹈樣動作、顫抖等。

病人表現為記憶力注意力減退、表情淡漠、反應遲鈍,缺乏主動性和內省力,思維和綜合能力下降,性格改變、人格改變,以及飲食過量、多尿、高熱、出汗、皮膚血管擴張、強哭強笑,出現強握反射、摸索反射、行為異常等。

腦水腫

血栓梗死面積較大時,局部腦組織缺血、壞死出現腦水腫,原有症狀進一步加重,出現水腫高峰,多於發病48~72小時內出現。

感染

肺感染和泌尿系感染、褥瘡。大面積腦血栓機體免疫力下降,容易合併肺感染;尿便障礙護理不到位,容易出現泌尿系統感染和褥瘡。

上消化道出血

大面積腦血栓時可出現應激性潰瘍,潰瘍出血,出現嘔血、嘔咖啡色胃內容物、黑便的情況。

發熱

累及體溫調節中樞,或合併感染容易出現。

下肢深靜脈栓塞形成

下肢可出現水腫,深靜脈栓塞後增加心肌梗塞和肺栓塞風險。

水電解質平衡失調

大量出汗後易脫水,嘔吐後易出現電解質不平衡,出現周身乏力。

心臟損傷

腦心症候群表現之一,可出現急性心肌梗塞、心肌缺氧、心律失常、心臟衰竭的相關症狀。

癲癇

其是腦血栓的併發症之一,發作時為全身強直性肌痙攣,出現肢體伸直,頭、眼偏側等症表現。

看醫

在生活中如果出現類似腦血管的症狀,如頭痛、眩暈,甚至偏癱,需要到醫院進行治療和檢查。醫生會通過頭部CT和既往史,進行判斷是否為腦血栓發作。

只要病人出現嚴重頭暈、頭痛、肢體無力、言語不清、吞咽困難、口角歪斜、意識障礙、感覺異常、協調運動障礙、視力聽力改變、視野改變、尿便障礙就應及時就診,儘快就診於最近的中風中心,儘快治療。

大部分病人優先到神經內科就診,查看是否為腦部病變。

- 因為什麼來就診?

- 症狀出現多長時間?

- 突然出現還是逐漸起病?疾病進展速度如何?

- 目前都有什麼症狀?(如頭暈頭痛、肢體無力、視力聽力障礙、口角歪斜、言語障礙等)

- 既往有無其他的病史?

- 目前口服什麼藥物?

影像學檢查

頭部CT

可明確腦部梗死位置、大小,檢查時可顯示有低密度梗死灶,且邊界不清晰。

頭顱磁振造影

此檢查可以彌補上述檢查在24小時內不能發現的病灶,需注意體內有金屬物品,如心臟起搏器、金屬牙齒、骨折釘等物質者禁止進行此檢查。

實驗室檢查

生化檢查

其中檢查項目包括血糖、心肌缺氧標誌物等檢查。此刻判斷是否為腦血栓,且明確病因。

若病人有腦血栓疾病的危險因素,例如急性或慢性起病出現腦損害的症狀和體徵,即頭暈、口角歪斜、偏癱等,並能用某一動脈供血區功能損傷來解釋,加之CT和核磁檢查發現梗死灶,即可明確診斷。

腦出血

一般起病急驟,伴有高血壓,病情進展迅速,除腦損害症狀外多有頭疼,頭CT可見高密度影可鑑別。

顱內占位

慢性消耗病程,常有頭痛、噁心、嘔吐等顱內壓高症,頭核磁磁振造影有助鑑別。

脫髓鞘疾病

病變常位於側腦室旁,磁振造影可見垂直於側腦室旁的高信號,病程有時間多發和空間多發性。

治療

對於腦血栓的治療,目前目標為挽救缺血半暗帶,避免或減輕原發性腦損傷。通常需要長時間注意自身身體,以免復發。

- 吸氧和通氣支持。

- 心臟監測和心臟病變處理。

- 體溫監測及處理。

- 血壓控制:急性腦血栓血壓的調控應遵循個體化、慎重、適度原則,準備溶栓者,血壓應控制在收縮壓<180mmHg,舒張壓<100mmHg。發病72小時內,收縮壓≥200mmHg或舒張壓≥110mmHg,或伴有急性冠狀動脈症候群、急性心臟衰竭、主動脈剝離、先兆子癇/子癇等其他需要治療的合併症,可緩慢降壓,24小時內降壓幅度不應超過15%。血栓後病情穩定,持續血壓≥140/90mmHg,起病數天後恢復發病前降壓藥物或開始啟動降壓治療。對血栓後低血壓和低血容量,應積極尋找和處理原因,必要時採用擴容升壓措施。

- 血糖:加強監測,避免低血糖,血糖控制在7.7~10mmol/L。

- 營養支持。

- 靜脈溶栓:最主要的恢復血流措施,發病4.5小時內,無溶栓禁忌症、符合溶栓適應症的病人,可以RT-PA靜脈溶栓,或者發病6小時內、無溶栓禁忌症、符合溶栓適應症的病人,可以尿激酶靜脈溶栓,上述都要求家屬知情同意。

抗血小板治療

常用藥物阿斯匹靈、保栓通,根據病情輕重選擇單抗或者雙抗。

抗凝治療

常用藥物肝素、低分子肝素、可邁丁、新型口服抗凝血藥。

降纖類藥物

降纖酶

目的是改善神經狀態功能,降低腦血栓復發率,但會增加腦出血的發生率,需要嚴格遵醫囑進行服用。

巴曲酶

目的是降低腦血栓病人的致死率、致殘率,但存在出血傾向。

控制血脂類藥物

他汀類藥物

可改善腦血栓病人的預後,且預防復發,但可能會引發腎功能衰竭。

改善微循環類藥物

丁苯酞

目的是改善缺血區域的循環情況和神經功能缺損狀態。

人尿激肽原酶

目的是改善腦動脈的循環狀態。

大面積血栓水腫嚴重可以考慮外科去顱瓣減壓,對於頸動脈狹窄>75%或經藥物治療無效者,可考慮頸動脈內膜切除術或支架介入手術。

伴有吞咽的病人可以行胃管置管,保證日常能量和營養素和液體攝入。

預後

腦血栓病人在進行搶救後病情可暫時穩定,需要後期繼續注意。若護理得當,可能儘量減少復發率。若不注重護理,可能會留有後遺症,且不能完全治癒。

病人多留有不同程度後遺症,而不能完全治癒。

根據腦血栓嚴重程度不同,影響壽命程度而有所不同。嚴重者可在數分鐘、數小時、數天內死亡;度過急性期,不再發病者,可生存數十年;復健較好者,可不遺留後遺症,不影響日常生活,但腦血栓病人往往反覆復發,最終影響生存期。

腦血栓病人需要自行監測血壓、血糖水平,儘量控制在理想範圍內,減少併發症。而且需要在每6~12個月複查一次頸部血管都卜勒超音波,以評估動脈硬化控制情況,還要複查血生化及凝血項。

飲食

腦血栓病人目前無特殊注意飲食宜忌,但生活中需要注意避免攝入誘發基礎疾病的食物。如高血壓者限鹽、糖尿病者少食多餐、高血脂者少脂少油飲食等。

- 病人多吃綠葉菜,少吃油膩食物,低鹽飲食,多吃纖維素多的食物預防便秘,患有糖尿病病人應嚴格糖尿病飲食。

- 忌煙、酒,保持大便通暢,切忌暴飲、暴食,避免過度肥胖。

照護

腦血栓病人平時需注意飲食和生活方式,改掉不良習慣,定期複查,做好復健訓練。對於病情穩定的病人,應儘可能初期啟動二級預防。對於臥床病人,正確的護理可以減少併發症,延長生命。

- 腦血栓病人由於病情發展快、恢復期較長,病人常產生焦慮不安、低落、悲觀、失望、厭倦等情緒。應給予病人周到細緻的生活護理,用護理技巧填補病人的體力、智力和意志方面的缺陷,促進自主生活的恢復,樹立戰勝疾病的信心。

- 運動與休息相結合,運動的同時也要避免過度疲勞。運動時要密切觀察病情,如有不適要及時停止運動。偏癱病人在運動時必須有人照顧,當病人有獨立日常生活能力時再逐漸脫離。

病人要在家中注意自身血壓、血糖情況,或者若原有症狀加重(如頭暈、偏癱)或者出現新的症狀(如抽搐),都要及時就醫。

若病人處於急性臥床期間,家屬需要注意定時給病人按摩肢體,以防長時間臥床而出現水腫,甚至壓瘡。

預防

對於腦血栓的預防主要是針對危險因素的控制,根據是否有腦血栓病史,分為一級預防和二級預防。另外,若病人本身有三高疾病,還需積極治療原發病,以免引發腦血栓。

- 注意控制血壓,將血壓儘量控制在正常水平,積極治療基礎疾病,對已有高血脂、糖尿病、高尿酸等疾病的病人,應長期預防治療。

- 改掉不良習慣,戒菸、戒酒,定期體檢,健康飲食。

- 避免熬夜、久坐,多運動,保持良好情緒。