子宮內膜炎

概述

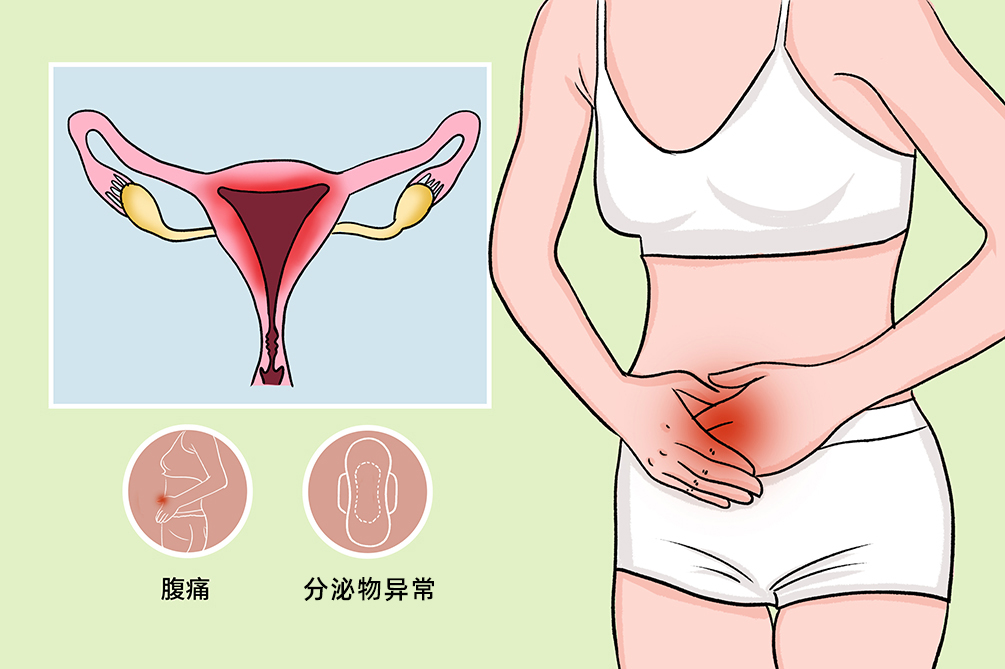

子宮內膜炎是子宮內膜發生的炎症,一般由結核菌和病原菌感染所致,多見於月經期、流產及分娩後。感染後將會導致子宮不規則出血、不孕、流產、反覆發作的骨盆腔痛以及性交困難等,嚴重者影響女性正常的生活和工作,是育齡期女性常見的婦科疾病。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- Endometritis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 宮腔沾黏、宮腔積膿

- 治療周期:

- 急性期需數天至十餘天,慢性期需要長期綜合治療

- 臨床症狀:

- 下腹痛、陰道分泌物增多。

- 好發人群:

- 肥胖者、糖尿病病人、高血壓病人、多囊性卵巢症候群病人

- 常用藥物:

- 甲硝唑、克林黴素、四環素、青黴素、頭孢曲松鈉

- 常用檢查:

- 婦科檢查、白帶常規、陰道分泌物檢查、C反應蛋白檢查、陰道超音波、子宮內膜切片檢查

子宮內膜炎常分為急性子宮內膜炎和慢性子宮內膜炎兩種。

急性子宮內膜炎

以子宮內膜腺體內出現微膿腫或嗜中性白血球為特徵,會導致病人表現出子宮內膜充血、有分泌物等。嚴重的病人會出現內膜壞死等現象。

慢性子宮內膜炎

以子宮內膜間質中出現不同數量的漿細胞為特徵。

病因

當女性生殖系統的自然防禦功能遭到破壞、機體的免疫功能降低、內分泌發生變化或外源性病原體侵入,均可導致子宮內膜炎的發生。

經期不注意衛生

女性經期機體抵抗力降低,經血又是細菌良好的培養基。如果不注意外陰清潔,可能會把細菌帶入子宮,病菌進入宮腔可引起子宮內膜炎。

子宮腔內病變

如果長期患有子宮出血、黏膜下肌瘤以及子宮內膜息肉等疾病,表面覆蓋的子宮內膜容易引起感染,從而造成子宮內膜炎。

分娩或流產

女性在分娩或流產後有可能會有少量胎盤組織,或者胎盤附著面癒合不良,可能導致女性發生感染,是慢性子宮內膜炎最常見的原因。

性生活

有性生活並性活躍期女性易於發病,尤其是初次性交年齡小、有多個性伴侶、性交過頻以及性伴侶有性傳播疾病者。

婦科手術

各類需伸入器械進入宮腔內的手術操作後感染,如人工流產、放或取環術、黏膜下肌瘤摘除術胎盤人工剝離、輸卵管通液術、子宮輸卵管造影術、子宮鏡檢查等。

鄰近器官炎症直接蔓延

最常見於闌尾炎、腹膜炎、子宮切口憩室炎等蔓延至骨盆腔。

子宮內膜炎常見於年輕的性成熟女性,好發年齡為20~35歲。結核性子宮內膜炎常見於結核病流行國家的年輕女性,以及在有效的化學預防出現之前暴露於結核病的年齡較大女性。在發達國家,結核是上生殖道感染的罕見病因。

肥胖者

脂肪過多可增加雌激素儲存,促使血漿中雄烯二酮轉化為雌酮,游離的具有活性雌酮增加,可能是子宮內膜炎的致炎因子或促炎因子。

多囊性卵巢症候群病人

病人不排卵,子宮內膜處於高水平、持續的雌激素作用下,缺乏孕激素的調節和周期性的子宮內膜剝脫而發生增生改變,易導致子宮內膜炎。

慢性病病人

如果本身患有糖尿病、高血壓,長期出現垂體分泌異常的情況會導致體內雌性激素分泌過高,容易誘發卵巢囊腫、子宮內膜炎等。

症狀

子宮內膜炎病人表現為下腹痛、輕度發熱、陰道分泌物增多,嚴重者可出現高熱、寒顫、心率增快。急性子宮內膜炎病人常伴發熱,而慢性子宮內膜炎病人則較少見。

主要症狀為下腹痛、白帶增多、下腹墜脹,一般為持續性腹痛,活動或性交後會加重。

嚴重者可出現發熱、畏寒、寒戰、頭痛、厭食等。

宮腔沾黏

炎症感染引起子宮內膜基底層損傷後修復障礙,導致宮腔部分或全部沾黏閉塞。

宮腔積膿

炎症感染導致宮腔內炎症滲出物增多,無法順利排出後出現宮腔積膿。

看醫

子宮內膜炎一旦發生,需要及時就醫,急性期可予抗感染治療,清除病原體和宮腔殘留物,改善症狀及體徵,減少後遺症,效果確切,而慢性期治療周期較長。

- 出現下腹痛者需及時就醫。

- 有白帶量增多、味臭、性狀改變者,應及時就醫。

病人出現下腹痛、白帶增多、下腹墜脹等症狀時,優先考慮去婦科就診。

- 腹痛起病緩慢還急驟?

- 疼痛的部位?

- 是否有白帶異常?

- 不適症狀有哪些?(如發熱、畏寒、腰酸、肛門墜脹感、陰道流血等)

- 是否妊娠?

- 既往有無其他病史?

體格檢查

體溫、心率、下腹部壓痛,以及反跳痛、肌緊張、腸鳴音等。

婦科檢查

陰道內分泌物情況;子宮是否充血、水腫;若將子宮頸表面分泌物拭淨,見膿性分泌物從子宮頸口流出,提示宮腔有急性炎症;宮體稍大,有壓痛、活動受限均可提示該病。

血液檢查

血液常規提示白血球、嗜中性白血球升高,C反應蛋白、降鈣素原等炎症指標升高可提示該病。

陰道超音波檢查

進行該項檢查可以了解子宮內膜及宮腔內有無膿液形成。

子宮鏡檢查

可使用液體擴張宮腔,這是診斷慢性子宮內膜炎的一項有用而可靠技術。當採用充血、黏膜水腫和微小息肉作為診斷指標時,子宮鏡檢查的診斷準確率較高。目前,公認的慢性子宮內膜炎的子宮鏡鏡下特點為局灶或瀰漫性腺體周圍充血,子宮內膜間質水腫,月經周期不符的子宮內膜增厚、發白、表面不規則。子宮內膜微小息肉指小於1mm的息肉,有蒂並伴局灶或瀰漫性腺體周圍充血的息肉,需要特別注意的是急性期是不可以做子宮鏡檢查的。

腹腔鏡檢查

一般用於合併骨盆腔膿腫時,需要進行腹腔鏡檢查明確具體病情。

病理檢查

子宮內膜切片檢查,如組織學檢查顯示子宮內膜間質存在漿細胞,則對慢性子宮內膜炎有診斷價值。

最低標準

婦科檢查子宮有壓痛。

附加標準

體溫超過38.3℃(口溫)、紅血球沉降率升高、血C反應蛋白升高。

特異標準

子宮內膜切片檢查組織學證實子宮內膜炎。

急性闌尾炎

病人表現為持續性腹痛,從上腹開始經臍周轉至右下腹,體溫升高、白血球以及C反應蛋白升高,骨盆腔檢查無腫塊觸及,直腸指檢右側高位壓痛。

輸卵管妊娠流產或破裂

該病有停經史,有腹痛、陰道流血等症狀,嚴重至暈厥和休克,血β-HCG升高,超音波檢查提示宮內未探及妊娠囊,宮旁可探及異常低回音區,且見卵黃囊、胚芽及原始心管搏動,若破裂可見骨盆腔積水,後穹隆穿刺不凝血。

卵巢囊腫蒂扭轉或破裂

下腹一側突發性疼痛,體溫稍高,子宮頸有舉痛,卵巢腫塊邊緣清晰,蒂部觸痛明顯。超音波檢查提示一側附件低回音區,邊緣清晰,有條索狀蒂。

治療

子宮內膜炎主要是抗生素治療,必要時手術治療。抗生素可清除病原體,改善症狀及體徵,減少後遺症。經恰當的抗生素積極治療,絕大多數子宮內膜炎可以治癒。在子宮內膜炎診斷的48小時內及時用藥,可明顯降低後遺症的發生。

初始治療時,醫生往往根據病史、臨床表現、婦科檢查,並結合當地的流行病學推斷可能的病原體,給予經驗性抗生素治療,會選擇廣效性抗生素或根據病情給予聯合抗生素。可口服給藥,如頭孢曲松鈉、頭孢西丁鈉、硝基咪唑類藥物、多西環素、阿奇黴素、左氧氟沙星。若病情嚴重則需要靜脈給藥,如頭黴素或頭孢菌素類藥物、克林黴素與氨基糖苷類藥物、青黴素類與四環素類。醫生會根據每個病人的情況,個體化的制定給藥方案。

- 若抗生素治療效果不滿意,宮腔膿液集聚於宮腔難以引流出,可在超音波引導下行宮腔引流術。若合併骨盆腔膿腫,可行腹腔鏡手術。

- 宮內異物、宮內贅生物和放射治療等所致慢性子宮內膜炎可考慮做相應的手術,如黏膜下肌瘤或息肉,可引起子宮內膜的慢性炎症,切除肌瘤或息肉可能會緩解炎症。

主要為活血化瘀、清熱解毒藥物,如銀翹解毒湯、安宮牛黃丸等。

預後

子宮內膜炎是女性常見的疾病,初期、有效且規範的治療,能夠提高治癒率,減少後遺症的發生。當疾病未能得到有效的、及時的治療時,是會影響病人的生育能力,可能會導致病人出現不孕、異位妊娠、炎症疾病等。

急性子宮內膜炎可治癒,慢性子宮內膜炎規範治療可提高治癒率。

子宮內膜炎積極進行治療,一般不會影響自然壽命。

飲食

子宮內膜炎病人應注意膳食多樣化,合理攝入蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命和礦物質。

- 保持營養均衡,攝入優質蛋白,可選擇魚、禽、蛋、瘦肉和奶製品等,還可以吃一些深海魚類、核桃等,增加膳食纖維,保持大便通暢。

- 忌吃油炸、油煎、生冷食物,不要吸菸或飲酒。

照護

子宮內膜炎病人注意外陰清潔,若宮腔積膿,注意病人體位,防止膿液擴散,還要注意病人心理變化。

- 了解各類抗生素的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,遵醫囑正確使用,用藥前注意詢問有無藥物過敏。

- 平時注意休息、適當活動,加強營養,注意性生活衛生。

預防

子宮內膜炎是由細菌感染導致,所以科學預防對於避免患病以及疾病加重具有重要作用,平時注意均衡飲食,加強鍛煉,保持陰部清潔,注意性生活衛生,可有效預防子宮內膜炎。

- 平時注意早睡早起,規律生活,加強體育鍛煉,增強體質,飲食均衡有營養。

- 注意外陰清潔,注意性生活衛生,避免經期性生活,有固定的性伴侶。