鼻骨骨折

概述

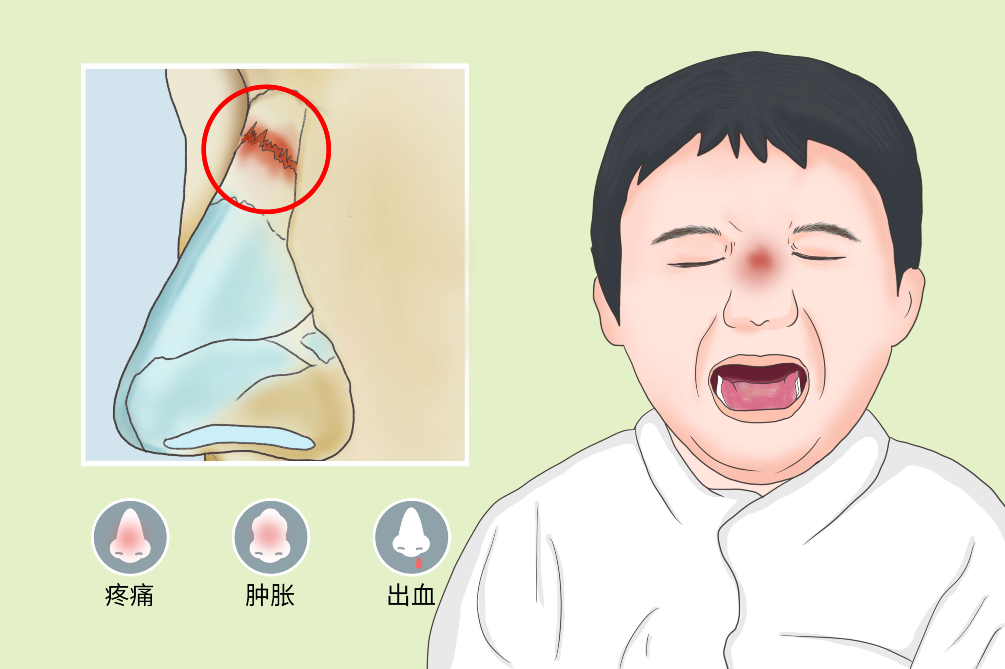

鼻骨骨折是一種常見病,鼻骨由於上部窄厚,下部寬薄,下方為鼻中隔和鼻腔,支撐薄弱,易遭受外傷發生鼻骨骨折。骨折多累及鼻骨下部,並向下方塌陷,表現為鼻部疼痛、外鼻變形、鼻出血、鼻塞,可導致外鼻畸形、視力障礙、顱內感染。鼻骨骨折主要通過手術治療,一般預後較好。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- fracture of nasal bone

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 外鼻畸形、視力障礙、顱內感染

- 治療周期:

- 7~14天

- 臨床症狀:

- 鼻部疼痛、外鼻變形、鼻出血、鼻塞

- 好發人群:

- 運動員、工人、兒童

- 鑑別診斷:

- 額竇骨折、顴骨骨折、面中部骨折

- 常用檢查:

- X線、CT、超音波、鼻鏡檢查、體格檢查

無移位鼻骨骨折

鼻骨無移位的骨折,鼻外觀一般無畸形,常見於兒童。

有移位鼻骨骨折

鼻骨發生移位的骨折,鼻部通常有畸形,鼻中隔彎曲。

病因

鼻骨骨折的主要病因為外力撞擊,導致骨折發生的常見原因有鼻部遭受拳擊、運動外傷,個人意外撞擊和道路交通事故等。常好發於運動員、工人、兒童等人群,鼻骨骨折一般無其他誘因。

外力撞擊

鼻骨骨折是人體中最為常見的骨折,導致骨折發生的常見原因有鼻部遭受拳擊。

運動外傷

個人意外撞擊和道路交通事故等。

鼻骨骨折是一種常見病,可發生於任何年齡,男性多於女性,鼻骨骨折多累及鼻骨下部,約占耳鼻喉科外傷的50%。

運動員

運動員常發生意外,尤其是拳擊運動員常發生鼻部擊打導致骨折。

工人

尤其是體力勞動工人,在工作時臉部摔傷或腫物砸到臉部都能導致鼻骨骨折。

兒童

兒童活動量大,在高出跌落臉部著地或腫物砸傷臉部都能導致鼻骨骨折。

症狀

鼻骨骨折的典型症狀包括鼻部疼痛、腫脹、外鼻變形、鼻出血、鼻塞等,部分病人有鼻清水樣物質流出,提示腦脊髓液鼻漏,鼻骨骨折導致顱內損傷者可出現頭痛、意識喪失,兒童鼻骨骨折可無鼻部畸形。鼻骨骨折常見的併發症有外鼻畸形、視力障礙、顱內感染等。

鼻部疼痛

鼻局部觸痛,觸之可感鼻骨塌陷和骨擦音,皮下囊腫可觸之有捻發音。

外鼻變形

鼻樑可出現歪斜、鼻背塌陷和畸形,鼻畸形常被腫脹所掩蓋。可囑病人一周後複診,待腫脹消退後觀察外鼻畸形情況。

鼻出血

鼻腔黏膜撕裂可致鼻出血,量多少不一定,可自行止住。

鼻塞

鼻腔黏膜腫脹、鼻中隔血腫、鼻中隔明顯偏曲移位都能導致一側或雙側鼻塞。

外鼻及周圍組織腫脹

鼻中隔撕裂或脫位可出現鼻中隔血腫,皮下出血可發生瘀斑或血腫,鼻中隔明顯偏曲移位或血腫形成。

- 由於兒童鼻骨支架大部由軟骨構成,僅部分骨化,外傷多造成不完全骨折或青枝骨折可不伴有移位。

- 部分病人有鼻清水樣物質流出,提示腦脊髓液鼻漏。

- 鼻骨骨折導致顱內損傷者可出現頭痛、意識喪失。

外鼻畸形

部分嚴重鼻骨骨折病人未及時治療或無法復位會出現外鼻畸形。

視力障礙

鼻骨骨折累及眶壁神經或視神經會出現視力下降、復視等視力障礙。

顱內感染

鼻骨骨折累及顱內損傷易合併顱內感染。

看醫

當臉部外傷後出現鼻部疼痛、外鼻變形、鼻出血、鼻塞應及時就診耳鼻喉科,行影像學檢查、鼻鏡檢查、體格檢查明確診斷。鼻骨骨折注意和額竇骨折、顴骨骨折、面中部骨折鑑別。

- 當臉部外傷後出現鼻部疼痛、外鼻變形、鼻出血、鼻塞的情況下需要需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 確診鼻骨骨折應及時就醫初期治療。

- 鼻骨骨折合併腦脊髓液外漏的情況應立即就醫。

鼻骨骨折病人優先考慮去耳鼻喉科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如鼻部疼痛、外鼻變形、鼻出血、鼻塞)

- 是否還有其他症狀(如視力下降、復視、鼻清水樣物質流出)

- 是否臉部受到外力撞擊?

- 既往有無其他的病史?

影像學檢查

X線

鼻骨側位片可顯示鼻骨骨折線,上下有無移位情況,鼻頦位可顯示鼻背有無塌陷。

CT

CT能準確判斷有無鼻骨骨折和骨折的位置、部位、類型、有無合併鄰近組織損傷,特別是鼻及顱面區複合骨折,使診斷率明顯提高。

超音波

有文獻報導高頻灰階超音波可以顯示鼻骨0.1mm的骨折線。

鼻鏡檢查

鼻鏡檢查能夠看到有無鼻黏膜破損、鼻中隔彎曲、有無血腫、腦脊髓液漏等。

體格檢查

視診可見外鼻畸形、鼻中隔彎曲、鼻部及周圍組織腫脹、鼻出血、眼眶周圍有無受累。觸診鼻部有疼痛,有骨擦感,觸及皮下囊腫有捻發感。

- 鼻骨骨折典型症狀:鼻部疼痛、腫脹、外鼻變形、鼻出血、鼻塞。

- 體格檢查、影像學檢查、鼻鏡檢查可以看到鼻骨骨折表現。

額竇骨折

典型的臨床表現有眉間和眶上緣軟組織裂傷、前額部凹陷、眶周淤血、結膜下出血、眶上和滑車上神經分布區域皮膚麻木或感覺異常等。通過影像學檢查可與鼻骨骨折鑑別。

顴骨骨折

顴骨、顴弓骨折後多發生內陷移位、臉部塌陷。由於骨折塊發生內陷移位,下頜骨喙突、顳肌和咀嚼肌受壓,導致張口疼痛和受限。顴骨骨折移位後,因眼球移位、外展肌和下斜肌受累致眼球運動受限而出現復視。若顴骨骨折損傷眶下神經,可致該神經支配區域有麻木感。如損傷面神經顴支,則發生眼瞼閉合不全。顴骨骨折時常可合併上頜竇外側壁損傷,竇內出血常從鼻腔流出。鼻骨骨折一般不伴有臉部塌陷,通過影像學檢查可鑑別。

面中部骨折

面中部骨折不僅上頜骨會發生骨折,可同時伴發鼻骨、顴骨等相連諸骨的鼻頜面複合骨折。可同時出現眼、口腔和鼻的症狀,通過影像學檢查可與鼻骨骨折鑑別。

治療

鼻骨骨折主要是送往醫院途中的急症治療和手術治療,根據鼻骨骨折程度選擇手術方式,如鼻骨骨折復位術、鼻中隔血腫和膿腫手術、開放鼻骨復位術和鼻中隔手術。鼻骨骨折的治療周期一般為7~14天。

鼻外傷後送往醫院過程中用冰袋等對鼻背部冰敷,避免用力按壓。若合併鼻腔出血、流腦脊髓液,可捏住雙側鼻翼,同時低頭,以防止液體流向咽部。

該疾病一般無需藥物治療。

手術治療原則為矯正鼻部畸形和恢復鼻腔通氣功能。

鼻骨骨折復位術

剛發生的閉合性鼻骨骨折,伴有明顯鼻畸形,在充分檢查和評估後,應即刻行鼻骨復位術。若傷後來診時鼻部已明顯腫脹,為不影響復位效果,可囑病人在外傷後1週左右,腫脹消退後複診手術,不宜超過2週。超過2週由於骨痂的形成,增加了整復難度。小兒全麻、成人局部麻醉或全麻下手術。單側鼻骨骨折伴塌陷時,將剝離子伸入塌陷的鼻骨下方,將其抬起復位,常能感到或聽到骨擦音。雙側骨折時,用鼻骨復位鉗伸入兩側鼻腔至骨折部位的下後方,向前上輕輕用力抬起鼻骨,用另一隻手在鼻外協助復位。醫生在復位後會仔細觀察和觸摸,確保鼻骨完全復位。

鼻中隔血腫和膿腫手術

鼻中隔血腫宜儘早手術清除,以避免發生軟骨壞死和繼發感染。血腫切開可放置引流並行鼻腔填塞,膿腫切開引流後無需填塞,應用足量敏感抗生素控制感染,避免發生軟骨壞死、穿孔、鞍鼻畸形等併發症。

開放鼻骨復位術和鼻中隔手術

外傷後數周或更長,鼻骨骨折端骨痂形成,鼻內復位困難,此時施行開放鼻骨復位及整形術。對於伴有明顯鼻中隔彎曲,影響鼻腔通氣者,可施行鼻中隔彎曲矯正術。

預後

鼻骨骨折經及時有效的治療預後一般較好,幾乎都能治癒。鼻骨骨折若不累及顱內損傷一般不影響自然壽命,部分病人會有鼻部畸形。本病病人注意術後一個月複查鼻部影像學和鼻鏡。

鼻骨骨折經及時有效的治療預後一般較好,幾乎都能治癒。

鼻骨骨折若不累及顱內損傷一般不影響自然壽命,若合併有嚴重顱內損傷可致死。

鼻骨骨折部分病人會有鼻部畸形。

鼻骨骨折病人需要注意術後一個月複查鼻部影像學和鼻鏡。

飲食

鼻骨骨折病人的飲食術後可以流食為主,慢慢恢復到正常飲食,宜高蛋白低脂肪飲食,補充營養,忌辛辣刺激飲食以及忌吸菸、飲酒。

- 鼻骨骨折病人前两週進食不方便可以流食為主,如牛奶、骨頭湯、魚湯等,既有營養又方便進食。

- 鼻骨骨折術後病人宜高蛋白、低脂肪飲食,術後病人需要能量較正常人高,可以多補充營養,如瘦肉、魚、蛋等食物都有較高的蛋白含量。

- 鼻骨骨折術後病人忌辛辣刺激飲食,辛辣刺激食物可能使鼻黏膜及血管擴張,加重鼻塞、呼吸困難。

- 鼻骨骨折術後病人忌吸菸、飲酒,菸酒可能使鼻黏膜及血管擴張,不利於術後恢復。

照護

鼻骨骨折病人的護理以臥床休息和鼻部護理為主,尤其是術後病人避免劇烈運動。每天觀察患處腫脹有無減輕,術後一個月複查鼻部影像學和鼻鏡檢查骨折癒合情況。同時也要注意對病人心理疏導,需要特別注意的是,本病術後恢復期間要避免觸碰鼻部,以免影響恢復。

臥床休息

鼻骨骨折術後病人注意臥床休息,鼻塞嚴重者可以墊高頭部緩解症狀,平時減少活動。注意室內溫度,避免感冒出現流涕、打噴嚏等觸碰鼻部動作。

鼻部護理

鼻骨骨折術後病人儘量避免觸碰患處,近視病人不要戴眼鏡。洗臉時避開鼻部,保持室內濕度,避免鼻黏膜乾燥出血,鼻腔不適者可用棉棒蘸水輕輕觸碰。

每天觀察患處腫脹有無減輕,術後一個月複查鼻部影像學和鼻鏡檢查骨折癒合情況。

在生活中,病人家屬應多關心病人的感受,了解其內心想法,及時進行心理疏導,鼓勵病人說出其不適感以對症治療。

鼻骨骨折病人若恢復不好極易出現鼻骨畸形,因此術後恢復期間一定避免觸碰鼻部。

預防

鼻骨骨折的預防主要時根據病因預防,避免鼻部外傷。平時日常生活中注意防護,避免摔倒臉部著地,避免與人發生衝突、打架,運動員和工人等高危職業注意防護。鼻骨骨折一般無初期篩檢方法。

鼻骨骨折一般無初期篩檢方法。

- 平時日常生活中注意防護,避免摔倒臉部著地。

- 避免與人發生衝突打架,尤其要避免打傷臉部。

- 運動員和工人等高危職業注意防護。