腎衰竭

概述

腎衰竭是各種慢性腎臟疾病發展到後期,引起的腎功能部分或者全部喪失的一種病理狀態。腎衰竭可分為急性腎衰竭及慢性腎衰竭,急性腎衰竭的病情進展快速,通常是因腎臟血流供應不足、腎臟因某種因素阻塞造成功能受損或是受到毒物的傷害,引起急性腎衰竭的產生。而慢性腎衰竭主要原因為長期的腎臟病變,隨著時間及疾病的進行,腎臟的功能逐漸下降,造成腎衰竭的發生。

- 就診科別:

- 腎內科

- 英文名稱:

- renal failure

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心血管病變、電解質代謝失調、感染、貧血、尿毒症

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

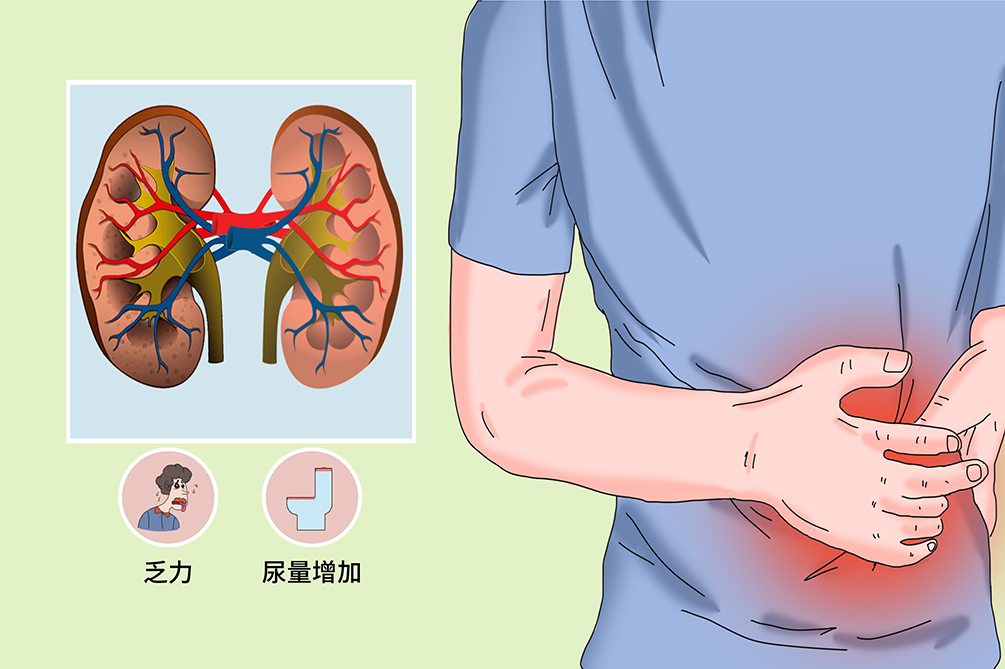

- 噁心、食慾減退、乏力、少尿、多尿

- 好發人群:

- 糖尿病腎病變、高血壓、腎動脈硬化病人,原發性和繼發性腎小球腎炎病人

- 常用藥物:

- 碳酸氫鈉、重組人紅血球生成素

- 常用檢查:

- 血液檢查、尿液檢查、尿路超音波顯像、腎切片檢查

急性腎損傷

英文縮寫AKI,以往稱為急性腎衰竭,英文縮寫ARF,是指由多種病因引起的腎功能快速下降而出現的臨床症候群。可發生於既往無腎臟病者,也可發生在原有慢性腎臟病的基礎上。與ARF相比,AKI的提出更強調對這一症候群初期診斷、初期治療的重要性。

慢性腎衰竭

英文縮寫CRF,為各種慢性腎臟病持續進展的共同結局。它是以代謝產物瀦留,水、電解質及酸鹼代謝失衡和全身各系統症狀為表現的一種臨床症候群,此疾病常可以根據腎小球濾過率和血肌酸酐進行分期:第一期表現為腎小球濾過率≥90ml/min,終末期可以變現為腎小球濾過率<15ml/min。

病因

腎衰竭分為急性腎損傷和慢性腎衰竭,急性腎損傷和慢性腎損傷病因各有不同,急性腎損傷常見於手術、外傷或者心臟衰竭導致血容量較少,腎內血流也相對減少,或者其他疾病例如紅斑性狼瘡,高鈣血症引起的腎臟急性損傷;慢性腎損傷常由於慢性腎炎、高血壓等疾病引起。

急性腎損傷

病因多樣,根據病因發生的解剖部位不同可分為三大類,即腎前性、腎性和腎後性。具體如下:

腎前性急性腎損傷

常見病因包括血容量減少、有效動脈血容量減少和腎內血流動力學改變等。

腎後性急性腎損傷

源於急性尿路阻塞,從腎盂到尿道任一水平尿路上均可發生梗阻。

腎性急性腎損傷

有腎實質損傷,包括腎小管、腎間質、腎血管和腎小球性疾病導致的損傷。

慢性腎衰竭

病因主要有糖尿病腎病變、高血壓腎小動脈硬化、原發性與繼發性腎小球腎炎、腎小管間質疾病、腎血管疾病、遺傳性腎病等。

急性腎損傷

包括血容量不足、腎毒性藥物、感染、免疫性疾病等。

慢性腎衰竭

漸進性發展的誘發因素

包括高血糖、高血壓、蛋白尿、低蛋白血症、吸菸等。此外,貧血、高脂血症、高同半胱胺酸血症、老年、營養不良、尿毒症毒素等,在慢性腎衰竭病程進展中也起一定作用。

急性加重的誘發因素

包括累及腎臟的疾病復發或加重;有效血容量不足;腎臟局部血供急劇減少;嚴重高血壓未能控制;腎毒性藥物;泌尿路阻塞;其他因素包括嚴重感染、高鈣血症、肝衰竭、心臟衰竭等。

- 我國慢性腎衰竭發病率約為100/百萬人口,男女發病率分別占55%和45%,高發年齡為40~50歲。

- 約5%住院病人可發生急性腎衰竭,在重症監護室其發生率高達30%,儘管腎病學界對急性腎損傷日趨重視,但目前仍無特異治療,死亡率高,是腎臟病中的急危重症。

- 40~50歲的人群。

- 患有糖尿病腎病變、高血壓、腎動脈硬化、原發性和繼發性腎小球腎炎、腎小管間質疾病、慢性腎盂腎炎、阻塞性腎病、藥物性腎病的人群。

症狀

典型急性腎損傷病人根據病程可分為三期,即起始期、維持期和恢復期。慢性腎衰竭的病人臨床表現十分複雜,主要分為代謝失調和全身多系統症狀兩大類。

急性腎損傷

起始期

此期病人常遭受低血壓、缺血、膿毒血症和腎毒素等因素影響,但尚未發生明顯的腎實質損傷,在此階段急性腎損害是可預防的。但隨著腎小管上皮細胞發生明顯損傷,腎小球濾過率下降,則進入維持期。

維持期

又稱少尿期。該期一般持續7~14天,但也可短至數天,長至4~6週。不論尿量是否減少,隨著腎功能減退,可出現一系列臨床表現。

- 消化系統:食慾減退、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉等,嚴重者可發生消化道出血。

- 呼吸系統:除感染外,主要是因容量負荷過多導致的急性肺水腫,表現為呼吸困難、咳嗽、憋氣等症狀。

- 循環系統:多因少尿和未控制飲水,以致體液過多,出現高血壓及心臟衰竭表現,因毒素蓄積、電解質不平衡、貧血及酸中毒引起各種心律失常及心肌症變。

- 神經系統:出現意識障礙、躁動、譫妄、抽搐、昏迷等尿毒症腦病症狀。

- 血液系統:可有出血傾向及輕度貧血表現。

恢復期

從腎小管細胞再生、修復,直至腎小管完整性恢復稱為恢復期,腎小球濾過率逐漸恢復正常或接近正常範圍。少尿型病人開始出現利尿,可有多尿表現,在不使用利尿劑的情況下每日尿量可達3000~5000ml或更多。通常持續1~3週,繼而逐漸恢復。

慢性腎衰竭

在慢性腎衰竭的不同階段,其臨床表現各異。1~3期病人可以無任何症狀,或僅有乏力、腰酸、夜尿增多等輕度不適,少數病人可有食慾減退、代謝性酸中毒及輕度貧血。進入4期以後,上述症狀更趨明顯。到5期時,可出現急性左心臟衰竭、嚴重高血鉀症、消化道出血、中樞神經系統障礙等,甚至有生命危險。

部分病人伴隨原發病的症狀,如高血壓、糖尿病等疾病的症狀。

心血管病變

慢性腎臟病病人的常見併發症和最主要死因。尤其進入終末期腎病階段,心血管事件及動脈粥狀硬化性心血管病的發生比普通人群升高約15~20倍,死亡率進一步增高。

水、電解質代謝失調

慢性腎衰竭時常出現各種電解質代謝失調和酸鹼平衡失調,其中以代謝性酸中毒和水鈉平衡失調最為常見。

感染

感染是常見的併發症,也是病人死亡的主要原因之一。應儘早使用抗生素,但不提倡預防使用抗生素。根據細菌培養和藥物敏感試驗選用對腎臟無毒性或毒性低的藥物,並按GFR調整用藥劑量。

血液系統異常

表現主要為腎性貧血和出血傾向,多數病人均有輕、中度貧血。

骨骼病變

慢性腎臟病病人存在鈣、磷等礦物質代謝及內分泌功能失調,導致礦物質異常、骨病、血管鈣化等臨床症候群,稱之為慢性腎臟病-礦物質和骨異常。

尿毒症

表現為厭食、噁心、嘔吐、腸阻塞、心包炎、昏睡、撲翼樣顫抖、不寧腿症候群、木僵,甚至昏迷。

看醫

醫生會通過詢問詳細的病史、用藥史並結合目前的臨床症狀及相關實驗室檢查、影像學結果進行診斷,給予相應的治療方案。

- 已經確診患有腎臟疾病或者可能引起腎損害疾病的病人,應定期檢查。

- 出現少尿、水腫等典型症狀時,或者出現腎功能減退時,應及時就醫。

多數病人優先到腎內科就診。

- 現在有什麼不舒服的地方?

- 目前都有什麼症狀?(如少尿、無尿、水腫等)

- 症狀是持續性還是間斷性?是否做過治療?

- 既往是否確診過慢性腎臟病?有無服用相關藥物?

- 既往有無其他的病史?(糖尿病、高血壓等)

血液檢查

可有輕度貧血、血肌酸酐和尿素氮進行性升高,血清鉀濃度升高,血pH值和碳酸氫根離子濃度降低,血清鈉濃度正常或偏低,血鈣降低,血磷升高。

尿液檢查

觀察尿量,少尿和無尿對ARF有診斷意義。尿蛋白多為(+-)或(+),常以小分子蛋白為主,尿沉渣檢查可見腎小管上皮細胞、上皮細胞管型和顆粒管型及少許紅、白血球等。

影像學檢查

尿路超音波顯像對排除尿路阻塞很有幫助。必要時CT等檢查顯示是否存在著與壓力相關的擴張,如有足夠的理由懷疑由梗阻所致,可做逆行性造影。CT、磁振造影或放射性核素檢查對發現血管病變有幫助,但要明確診斷仍需行腎血管造影。

腎切片檢查

腎切片檢查是重要的診斷手段。在排除了腎前性及腎後性原因後,沒有明確致病原因的腎性AKI具有腎切片檢查指征,切片檢查結果可確定包括急性腎小球腎炎、系統性血管炎、急進性腎炎及急性間質性腎炎等腎臟疾病。此外,原有腎臟疾病出現AKI以及腎功能持續不能恢復等情況,也需行腎切片檢查明確診斷。

急性腎損傷

根據原發病因腎功能急性進行性減退,結合相應臨床表現和實驗室檢查,一般不難做出診斷,但既往有關診斷標準並不統一。診斷標準為腎功能在48小時內突然減退,血清肌酸酐絕對值升高至≥0.3mg/dl,或7天內血清肌酸酐增至≥1.5倍基礎值,或尿量<0.5ml/(kg・h),持續時間>6小時。

慢性腎衰竭

慢性腎衰竭診斷並不困難,主要依據病史、腎功能檢查及相關臨床表現。但其臨床表現複雜,各系統表現均可成為首發症狀,因此臨床醫師應當十分熟悉慢性腎衰竭的病史特點,仔細詢問病史和查體,並重視腎功能的檢查,以儘早明確診斷,防止誤診。如有條件,可行腎切片檢查以儘量明確導致慢性腎衰竭的基礎腎病。

腎後性尿路阻塞

有結石、腫瘤或攝護腺肥大病史病人,突發完全無尿或間歇性無尿;腎絞痛,季肋部或下腹部疼痛;腎區叩擊痛陽性;如膀胱出口處梗阻,則膀胱區因積尿而膨脹,叩診呈濁音均提示存在尿路阻塞的可能。超音波顯像和X線檢查等可幫助鑑別診斷。

腎前性氮質血症

在有效血容量補足48~72小時後腎前性氮質血症病人腎功能即可恢復,而慢性腎衰竭則難以恢復,可以此鑑別。

治療

初期診斷、及時干預可以最大限度地減輕腎損傷、促進腎功能恢復,還要儘早識別並糾正可逆病因、維持內環境穩定、營養支持、防治併發症及腎臟替代治療等。同時還可以喝一些中醫上的湯藥進行治療,可以治療食少納呆、大便不實、腰膝酸軟等症狀。

ACEI、ARB類藥物

具有良好的降壓作用,還有其獨特的減少腎小球高濾過、減輕蛋白尿的作用,主要通過擴張岀球小動脈實現,同時也有抗氧化、減輕腎小球基底膜損害、減少繫膜基質沉積等作用。此外,ACEI和ARB類藥物還能減少心肌重塑,降低心血管事件的發生率。

降糖藥

嚴格控制血糖,使糖尿病病人空腹血糖控制在5.0~7.2mmol/L(睡前6.1~8.3mmol/L),糖化血色素<7%,可延緩慢性腎臟病進展。

利尿劑

在容量控制治療中應用袢利尿劑可增加尿量,從而有助於清除體內過多的液體。當使用後尿量並不增加時,應停止使用以防止不良反應發生。

碳酸氫鈉

代謝性酸中毒時應及時治療,可選用5%碳酸氫鈉靜滴。對於嚴重酸中毒病人,應立即予以透析治療。

重組人紅血球生成素

在排除失血、造血原料缺乏等因素,血紅素<100g/L可考慮開始應用重組人紅血球生成素治療。

維持內環境穩定治療

主要是清除體內代謝的廢物,糾正水電解質的不平衡,使其保持平衡,補液量不要太多,最好是口服補液,補液時應嚴格監控血壓。

符合條件的尿毒症病人可接受腎臟移植。

營養治療是腎衰竭治療的基礎。營養治療的核心是低蛋白飲食,低蛋白飲食可以減少尿蛋白排泄,延緩慢性腎衰竭的進展;改善蛋白質代謝,減輕氮質血症;改善代謝性酸中毒;減輕胰島素抵抗,改善糖代謝;提高酯酶活性,改善脂代謝;減輕繼發性副甲狀腺功能亢進。實施低蛋白0.6~0.8g/(kg·d)飲食,病人必須攝入足夠的熱量126~147kJ/(kg·d),同時可補充適量的必需胺基酸。

- 補充營養以維持機體的營養狀況和正常代謝,有助於損傷細胞的修復和再生,提高存活率。

- 低鹽低脂飲食,注意控制磷、鉀的攝入。

- 限制蛋白飲食是治療的重要環節,能夠減少含氮代謝產物生成,減輕症狀及相關併發症,甚至可能延緩病情進展。

腎衰竭的治療主要是選擇中醫辨證治療,首先在單味藥物上是可以選擇大黃、黃耆、冬蟲夏草等藥物,以及一些中成藥物治療,可以使用例如尿毒清顆粒、海昆腎喜膠囊等。在藥物治療的同時病人還可以選擇其他多途徑的治療方法,主要可以選擇中藥灌腸、藥浴熏洗、穴道貼敷和針灸等各種治療方法。

腎臟替代治療

包括血液淨化(血液透析、腹膜透析)和腎移植,適用於尿毒症終末期病人,嚴重高血鉀症、代謝性酸中毒、容量負荷過重、對利尿劑治療無效、心包炎和嚴重腦病等都是透析治療指征。對非高分解型、無少尿病人,可試行內科綜合治療,重症病人傾向於初期進行透析。

預後

急性腎損傷的預後與病因及併發症嚴重程度有關,慢性腎衰竭是各種慢性腎臟疾病持續發展的結局。如果治療時間長,極易產生其他併發症,嚴重影響病人的生活質量。

腎衰竭分為急性腎損傷和慢性腎衰竭傷。急性腎損傷去除病因後部分可以治癒,部分可能轉為慢性,取決於病人基礎情況,如年齡、病因、治療時機等。慢性腎衰竭一般認為無法治癒,可以通過腎臟替代治療滿足日常生活需要。

- 腎前性因素導致的急性腎損傷,如能初期診斷和治療,腎功能多可恢復至基線值,死亡率小於10%。

- 腎後性急性腎損傷如果能及時解除梗阻,腎功能也大多恢復良好。

- 腎性急性腎損傷預後存在較大差異,無併發症者死亡率在10%~30%,因原發病因不一樣,死亡率也有所差別。因產科原因引起者,死亡率約為15%;因腎毒性物質引起者,死亡率約為30%;因創傷或大手術引起者,死亡率高達60%~90%。

- 如果急性腎損傷同時伴有其他3個以上的器官衰竭,則會導致死亡。

在進行腎衰竭的治療過程中,還要注意加強隨診,檢測病情。對於未進入慢性腎衰竭的腎臟病病人,積極預防。而對於已進入慢性腎衰竭階段的病人,應按時服藥、定期複診,一般3~6個月複診。

飲食

在積極治療的同時,也需要注意飲食,對於一些會產生不良影響的食物,腎衰竭病人應該避免食用,以防造成健康隱患。

- 食用清淡、易消化的食物,禁忌油膩、辛辣、刺激性食物。

- 可以適量吃動物蛋白,最好選擇瘦肉、蛋清、牛奶,要少吃植物蛋白,豆類製品以及堅果類食品最好不要吃。

- 多吃新鮮的水果和蔬菜,以補充多種維他命。

- 低鹽飲食,少食用蘸醬菜、鹹菜等。

- 減少鉀、磷的攝入,少吃動物肝臟。

照護

急性腎衰竭的病人存在一定的治癒可能,故一旦發現,就應該及時治療。對於慢性腎衰竭的病人,控制其病情進展極其重要。除此之外,還特別需要注意日常護理。

- 避免誤用腎毒性藥物,如氨基糖苷類抗生素、兩性黴素B、顯影劑、某些中藥等。

- 控制血壓,一般病人應控制在130/80mmHg以下。

- 控制血糖,注意少食用含糖量過高的食物,如西瓜等。

- 控制蛋白質的攝入,保證營養、維他命的攝入。

聽從醫生安排定期複診,日常生活中注意血壓、血糖等變化,如發生身體不適等相關併發症及時複診。

進行心理疏導,安慰病患,家屬與病人建立良好的溝通關係。滿足病人需求心理,慢性腎衰竭病人有很多需求受到限制,進而影響到情緒和行為,因此必須要認真觀察病人的需求,滿足病人的各種需要。幫助協調各種關係,慢性腎衰竭末期的病人非常希望得到親友的安慰、病友之間的相互溝通、相互安慰和支持。

- 定期查腎臟病相關指標,包括一些慢性腎臟病併發症的指標,和與腎臟病密切相關的合併症的指標,根據化驗結果進行治療方案的調整。

- 監測並控制血壓和血糖,避免勞累和感染。

預防

腎衰竭的預防首先是合理安排飲食,注意控制體重,養成健康的生活習慣,其次在自身出現糖尿病、高血壓以及慢性腎病等疾病時要及時予以治療,以最大程度的降低腎衰竭發生的風險。

- 積極治療原發病,及時發現導致急性腎小管壞死的危險因素並加以去除。

- 如果長期吸菸的病人需要減少吸菸或者戒菸。

- 對反覆發生扁桃腺和咽喉部感染的病人應積極控制感染,必要時可摘除扁桃腺。

- 如有腎損害疾病的病人,每年定期檢查尿液常規、腎功能,每年最少兩次。

- 控制體重,將血糖和血壓控制在合理範圍內。