急性感染性心內膜炎

概述

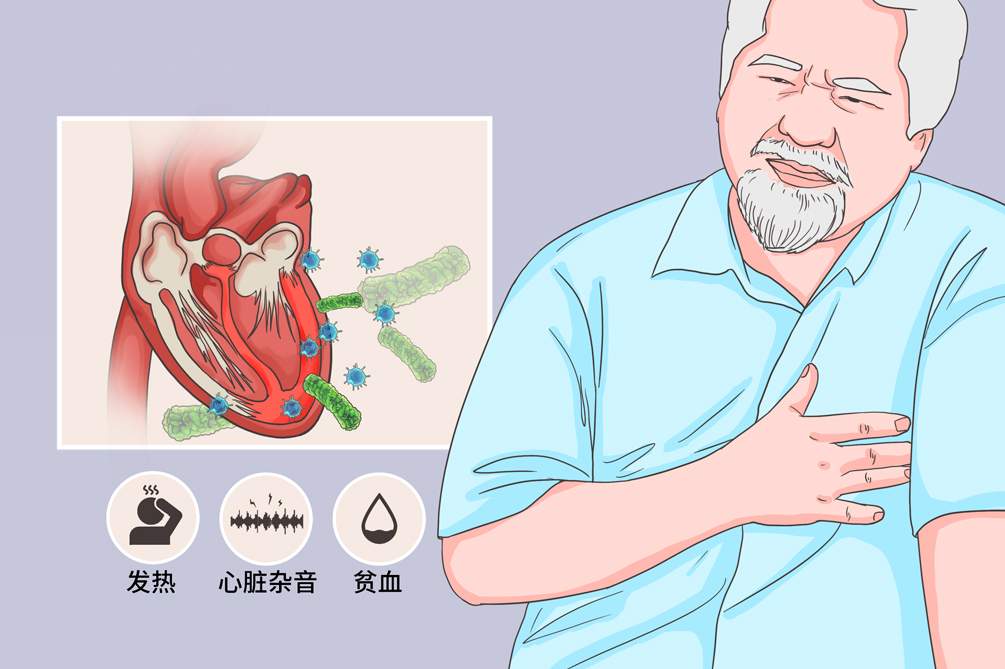

急性感染性心內膜炎是指細菌、病毒、真菌等隨著血液,進入心臟瓣膜處或心內膜,在心臟瓣膜上增殖,在心臟瓣膜上形成贅生物,包括微生物、血小板、纖維素、少量炎性細胞,進而破壞心臟瓣膜。除了會破壞心臟瓣膜,常常累積主動脈瓣,還有可能破壞腱索、心室壁內膜。贅生物脫落後,形成膿栓、血栓,進而形成腦膿腫、腦栓塞、手指、腳趾微血管炎、微血栓、誘發心肌梗塞、菌血症等併發症。

- 就診科別:

- 心血管內科、急診

- 英文名稱:

- acute infective endocarditis,AIE

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心臟衰竭、心肌膿腫、急性心肌梗塞、化膿性心包炎

- 治療周期:

- 至少6~8週

- 臨床症狀:

- 發熱、心臟雜音、脾臟大、貧血

- 好發人群:

- 年老、體弱者,兒童,嚴重感染性疾病病人,使用免疫抑制劑者,有有創操作史病人,合併多種慢性疾病者

- 常用藥物:

- 青黴素、萬古黴素、頭孢曲松

- 常用檢查:

- 血培養、心臟超音波、心電圖、血液常規

病因

急性感染性心內膜炎臨床比較少見,為心臟瓣膜處的炎症性病變。起病急、病情進展快、併發症多,短期內即可出現心臟衰竭、菌血症、休克等危險事件。

急性感染性心內膜炎多數為金黃色葡萄球菌感染所致,少數由肺炎球菌、淋球菌、A族溶血性鏈球菌、流感嗜血桿菌所致。

- 病原體感染與自身免疫力異常:急性感染性心內膜炎為感染性疾病。當病原體毒性強或者自身免疫力低下時,容易誘發感染。

- 合併多種慢性疾病者,如高血壓、糖尿病、嚴重肝腎疾病者,由於免疫力異常,在出現嚴重感染性疾病或者有創動脈靜操作、外科手術後,容易誘發感染。

急性感染性心內膜炎無明顯的發病高峰、低谷,四季均可發病。所有外科手術、口腔科治療、血管穿刺等或者其他組織臟器感染性疾病,均有發生感染性心內膜炎的可能。

- 年老、體弱者、兒童。

- 嚴重感染性疾病病人或使用免疫抑制劑者。

- 有創操作後,比如靜脈輸液、動脈穿刺、中心靜脈置管、外科手術、口腔科手術治療後。

- 合併多種慢性疾病者,如高血壓、糖尿病、嚴重肝病、腎病、低蛋白血症、嚴重貧血等疾病。

症狀

急性感染性心內膜炎典型的臨床表現為發熱、心臟瓣膜關閉不全性雜音、動脈栓塞,其他非特異性症狀包括脾臟增大、貧血。由於感染性心內膜炎的臨床表現均缺乏特異性,臨床診斷很大程度依靠心臟超音波心動圖檢查。故常常容易被漏診。

發熱

發熱是急性感染性心內膜炎最常見的症狀,除有些老年或心、腎衰竭重症病人外,幾乎所有急性感染性心內膜炎病人均有發熱,往往為高熱伴有寒戰。當發熱期間,可有頭痛、關節疼痛、肌肉疼痛、乏力、食欲不振、精神萎靡、體重下降等非特異性表現。

心臟雜音

疾病初期由於心臟瓣膜尚未完全破壞,雜音可不明顯。約80%~85%的病人可聞及心臟瓣膜關閉不全聲音。在主動脈瓣聽診區,可聽到舒張性雜音。

周圍體徵

多為非特異性表現,較為少見。主要如下:

- 皮膚黏膜瘀點,以鎖骨上皮膚、口腔黏膜、眼瞼結膜常見。

- 指和趾甲下線狀出血。

- Roth斑,為視網膜的出血斑點。

- Osler結節,為手指和腳趾墊出血的豌豆大小的紅或紫色痛性結節。

- Janeway損害,手掌和足底直徑約1~4mm的出血紅斑。引起以上周圍體徵的原因多為微血管炎或者微血栓栓塞。

動脈栓塞

由於心臟瓣膜不斷的開啟、關閉,瓣膜上的細菌、炎性滲出物等組成的贅生物脫落,進而形成栓塞。贅生物引起動脈栓塞占20%~40%。栓塞可以發生在身體的任何部位,腦、心臟、脾臟、腸繫膜動脈、四肢動脈、腦動脈等。腦栓塞的發生率為15%~20%,有先天性心臟病病人肺栓塞也常見。

脾臟增大

脾臟大占10%~40%,病程>6週病人多見,急性者少見。

貧血

較為常見,尤其多見於亞急性者,伴有蒼白無力和多汗。多為輕、中度貧血,末期病人有重度貧血。

心臟衰竭

為最常見的併發症,主要由於瓣膜關閉不全所致,主動脈瓣受損者最常見,發生率約75%。二尖瓣損害心臟衰竭發生率約50%,三尖瓣損害心臟衰竭發生率約19%。如瓣膜穿孔或者腱索斷裂導致的急性瓣膜關閉不全,可誘發急性左心臟衰竭。

心臟膿腫

在急性感染性心內膜炎病人中,較為常見。心臟膿腫可以發生在心臟的任何部位,但以瓣膜周圍最為常見。可導致心臟電傳導失調,進而出現房室傳導阻滯。心臟膿腫穿刺心肌後,可導致化膿性心包炎。

急性心肌梗塞

大多數是由於贅生物脫落,栓塞到心臟的冠狀動脈所致,主動脈瓣感染的時候,最容易發生心肌梗塞。少數為冠狀動脈細菌性動脈瘤所致心肌梗塞。

細菌性動脈瘤

在急性感染性心內膜者比較少見,多為亞急性感染性心內膜炎。主要為心臟瓣膜贅生物脫落所致,主要累及主動脈近端、腦動脈、內臟動脈。如發生在內臟動脈或者腦動脈者,往往直到動脈瘤破裂出血時方可確診。

遷徙性膿腫

心臟瓣膜出血細菌贅生物脫落所致,隨著血液流動,膿腫多發生於肝臟、脾臟、骨髓和神經系統。

看醫

急性感染性心內膜炎起病急,但臨床相對少見,往往容易被漏診。當出現感染性疾病或者有創性檢查、動靜脈穿刺、外科手術後,出現的發熱、心臟雜音、皮膚黏膜充血、貧血、脾臟大等症狀,均應想到本病。早診斷、早發現、早治療,為急性感染性心內膜炎最重要的診療原則。

- 有創操作後出現的發熱、寒戰、心臟雜音、肢體末端顏色異常者,均應及時就醫。

- 年老體弱或患有嚴重肝腎疾病、心臟疾病者,出現了發熱、呼吸困難、頭痛等症狀,應儘早檢查超音波心動圖。

- 新出現的心臟雜音或者原有心臟雜音近期變化,伴有發熱、感染症狀者,應高度警惕感染性心內膜炎的可能並及時就醫。

- 大多數病人若出現心臟雜音、胸痛或既往有心臟病病史,優先考慮去心血管內科就診。

- 若出現不明原因的發熱、寒戰、頭疼等,不能明確病因,建議去急診科。

- 因為哪些不舒服症狀而就診?

- 發熱持續時間、發熱程度、有無寒戰、頭痛?

- 既往是否有心臟疾病?

- 近两週內是否行有創性操作(動靜脈穿刺)、或者外科手術口腔科手術?

- 是否有呼吸困難、乏力、胸痛症狀?

- 是否有腹脹、左側腹痛?

- 皮膚黏膜是否顏色異常、是否有局部紅、紫?

常規檢查

尿液常規檢查

如發現血尿、蛋白尿、紅血球冠姓、提示瀰漫性腎小球腎炎、肉眼血尿提示腎梗死可能。

血液常規

急性感染性心內膜炎多伴有白血球升高、嗜中性白血球升高,可有輕度貧血表現,紅血球沉降量升高。

免疫學檢查

25%的感染性心內膜炎病人有高丙種球蛋白血症,80%的病人出現免疫複合物,50%的病人出現類風濕因子陽性。當發生瀰漫性腎小球腎炎時,可出現血清補體降低,這些異常均在疾病治癒後消失。

血培養

血培養是診斷感染性心內膜的最重要方法。陽性率可達95%以上。急性感染性心內膜炎病人在入院後3小時後內,每隔一小時取一次血培養,共取3個標本後,即可開始應用抗生素治療。由於感染性心內膜的菌血症為持續性的,故不需要等體溫升高時抽血。血液培養應至少培養3週,以免出現假陽性。

X線檢查

X線檢查不會直接發現感染性心內膜炎的證據,但可協助診斷病情及評估疾病程度。如心臟衰竭的時候,可有肺淤血、肺水腫。如發生細菌性動脈瘤,可發現主動脈增寬。CT檢查還可發現腦梗塞、腦膿腫、腦出血。

心電圖

心電圖對於感染性心內膜的診斷意義不大,但是可以評估心臟受累程度,如發生傳導阻滯,往往提示心肌膿腫。如發現心肌梗塞,提示冠狀動脈栓塞。

超音波心動圖

超音波心動圖對於感染性心內膜的診斷幫助巨大,在疾病初期的診斷上,超音波扮演重要的角色,如超音波發現心臟瓣膜贅生物、瓣膜周圍膿腫、瓣膜破損、瓣膜關閉不全、腱索斷裂,常規超音波檢查無法確診時,可以行食道內超音波檢查。食道內超音波對於<5mm的贅生物,敏感性高達95%以上。超音波檢查未發現瓣膜贅生物,不能排除感染性心內膜,必須結合臨床症狀、病史及其他相關檢查。

主要標準

血培養陽性(符合以下至少一項指標)

- 兩次不同時間段的血培養檢測出同一典型致病菌,如金黃色葡萄球菌、鏈球菌、草綠色鏈球菌。

- 多次血培養檢測出同一致病菌(兩次至少間隔12小時以上的血培養;所有3次血培養均陽性、或4次或4次以上的多數血培養陽性)。

- Q熱病原體1次血培養陽性或者IgG抗體滴度>1:800。

心內膜受累的證據(符合以下至少一項標準)

- 超音波心動圖發現心臟瓣膜贅生物、膿腫。

- 新出現的瓣膜關閉不全(逆流)。

次要標準

易患因素

心臟本身存在疾病(如心臟衰竭、冠心病)或者靜脈應用藥物,靜脈吸毒者。

發熱

體溫≥38℃。

血管病變

主要動脈栓塞、感染性肺梗死、細菌性動脈瘤、顱內出血、結膜出血。

免疫性異常

腎小球腎炎、類風濕因子陽性。

致病菌感染的證據

不符合主要標準的血培養陽性,或與感染性心內膜炎一致的活動性致病微生物感染的血清學證據。

確診

滿足兩項主要指標,或一項主要指標加三項次要指標,或五項次要指標。

疑診

滿足一項主要指標加一項次要指標,或三項次要指標。

風濕性心臟病

風濕性心臟病的病史較長,初期往往缺乏典型症狀,末期表現為心臟衰竭的症狀。風濕性心臟病最常累及二尖瓣,導致二尖瓣狹窄,少數可伴有主動脈瓣狹窄,可通過CT檢查、超音波以及X線等輔助檢查相鑑別。

心肌炎

心肌炎多為病毒性感染,細菌感染者少見,主要累及心肌本身,主要表現為心臟衰竭、心臟傳導阻滯,一般不累及心臟瓣膜,而急性感染性心內膜炎為心臟瓣膜處的炎症性病變,可與之鑑別。

治療

急性感染性心內膜炎起病急驟,病情進展迅速。原則為儘早診斷、足量長療程抗生素治療,防治瓣膜破壞、感染擴散及動脈栓塞,病原體不明時,選用診斷金黃色葡萄球菌、鏈球菌的廣效性抗生素,分裂出病原體後,針對藥敏試驗原則用藥。

- 當出現心臟衰竭,病人出現呼吸困難、肺水腫、胸腔積水等表現時,可應用的藥物有去乙醯毛花苷、呋塞米、 Milrinone 、硝普鈉、多巴胺等藥物。

- 當出現心肌梗塞、動脈栓塞時,可應用低分子肝素、阿斯匹靈、硝酸甘油等藥物。

- 當出現心肌穿孔、化膿性心包炎,可行心包穿刺引流治療。

- 當出現瀰漫性腎小球腎炎,可應用呋塞米、 Dexamethasone 、細胞毒藥物、免疫球蛋白等藥物治療。

經驗治療

在病原體尚未培養出時,急性者採取萘夫西林、氨苄西林或者慶大黴素靜脈治療。對不耐受β內醯胺酶者,可選用萬古黴素治療。

已知致病微生物時的治療

- 對青黴素敏感者,首選青黴素治療。對青黴素過敏者,可選用頭孢曲松或者萬古黴素治療。

- 對青黴素耐藥的鏈球菌,可應用青黴素和慶大黴素治療,或者萬古黴素治療。

- 腸球菌心內膜炎,可用青黴素加慶大黴素治療,或者氨苄西林治療,或者萬古黴素治療。

- 金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌感染的心內膜炎,可用萘夫西林或苯唑西林治療。如無效,可考慮萬古黴素治療。

- 金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌(甲氧西林耐藥),多選萬古黴素治療。

- 真菌感染,可用兩性黴素B,用足療程後,口服氟胞嘧啶數月。

有嚴重心臟併發症或抗生素治療無效的病人,應及時考慮手術治療。臨床常用活動性自體瓣膜感染性心內膜炎手術,其主要適應症包括心臟瓣膜嚴重關閉不全,引起心臟衰竭;儘管大劑量抗生素治療,仍有持續性敗血症者;反覆發生栓塞。如果二尖瓣贅生物>10mm,或抗生素治療下贅生物體積增大或者贅生物位於二尖瓣口邊緣時,應儘早考慮手術治療。三尖瓣贅生物>20mm的復發的肺動脈栓塞,必須手術治療。

預後

急性感染性心內膜炎,未經治療者,幾乎均在4週內死亡。急性期未愈者,演變為亞急性感染性心內膜炎。預後不良因素中,以心臟衰竭最為嚴重,其他包括主動脈瓣損害、腎損害、革蘭陰性菌或真菌致病、心肌膿腫、老年等。死亡原因為心臟衰竭、腎衰竭、栓塞、細菌性動脈瘤破裂和嚴重感染。除耐藥的革蘭陰性菌和真菌所致的心內膜炎外,大多數病人可獲細菌性治癒(即炎症控制,菌血症治癒)。但是感染性心內膜炎近期和遠期病死率仍然很高。

本病雖然病死率高,仍有治癒可能。

治癒後的5年存活率約為60%~70%。

感染性心內膜炎病人徹底治癒後,也需要複診。如行手術治療者,出院後3個月複查心臟超音波、胸部CT即可。約10%的病人在治療後數月或數年內再次發病,當出現發熱、心臟雜音、栓塞等症狀時,複診即可。

飲食

感染急性期,鼓勵高能量、高熱量飲食,疾病治癒後,正常飲食即可。

- 供給易消化、吸收的蛋白質食物,如牛奶、雞蛋、魚類、豆製品等。

- 防止感染、發熱,可用綠豆、油菜、香椿、芋艿、地耳、苦瓜、百合、鯉魚、馬蘭頭、泥鰍等。

- 多食用可增加免疫功能的食物,如香菇、蘑菇、木耳、銀耳等。

- 少吃含化學物質、防腐劑、添加劑的飲料和零食。

- 忌食過酸、過辣、過咸、酒精等刺激物。

照護

急性感染性心內膜炎病人平時注意保暖,避免感冒。保持口腔和皮膚清潔,少去公共場所。不要擠壓痤瘡等感染病灶,減少病原體入侵的機會。日常生活中注意避免誘發因素。

休息與體位

急性者應臥床休息,限制活動。

發熱護理

高熱病人給予物理降溫如冰袋、溫水擦浴等,病人出汗多時及時更換衣服,以增加舒適感。

由於感染性心內膜炎的最主要致病因素為病菌侵入心臟瓣膜,所以應儘量避免不必要的靜脈、動脈穿刺,平時養成良好的衛生習慣。為防治抗生素耐藥,平時慎用抗生素治療(包括口服抗生素)。

預防

迄今為止,沒有任何研究顯示,在任何一種醫學操作後,減少菌血症的持續時間或頻度能夠減少操作相關的急性感染性心內膜炎的風險;也沒有證據表明預防性使用抗生素確有必要。

急性感染性心內膜炎,發病急驟,對於有創性操作後出現的不明原因發熱,均可行血培養、心臟超音波檢查。

目前認為預防急性感染性心內膜炎的最有效措施是良好的口腔衛生習慣和定期牙科檢查,在任何靜脈導管插入或者其他有創性操作過程中,都必須嚴格無菌操作。在有先天性心臟病病人有創操作後,建議應用抗生素預防。