子宮脫垂

概述

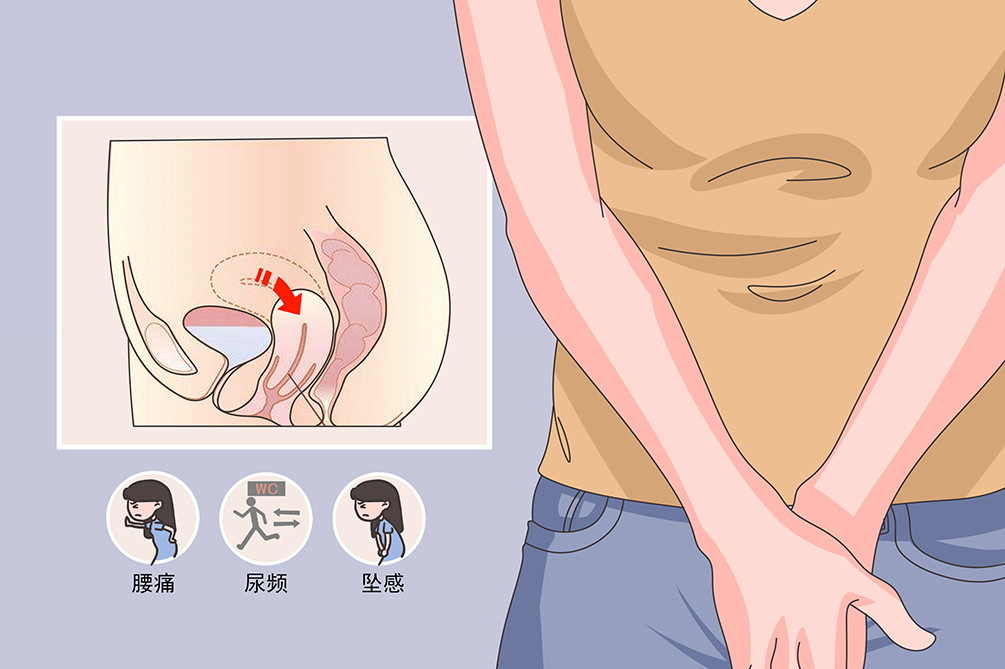

子宮脫垂是指由於盆底組織退化、創傷等因素導致盆底支持薄弱,發生了子宮從正常位置沿陰道下降,子宮頸外口達坐骨棘水平以下,甚至子宮全部脫出陰道口外。子宮脫垂一般進行藥物治療,經過及時、有效治療,通常預後較佳,一般不會影響自然壽命。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- Uterine prolapse

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 子宮頸炎

- 治療周期:

- 長期間歇性治療或者短期治療

- 臨床症狀:

- 腰骶部酸痛、下墜感、外陰塊狀物脫出

- 好發人群:

- 停經期女性、老年女性

- 常用藥物:

- 補中益氣湯

- 常用檢查:

- 婦科檢查、膀胱功能評估、尿流動力學檢查、超音波檢查

Ⅰ度子宮脫垂

輕型者子宮頸外口距處女膜緣<4公分,未達處女膜緣;重型者子宮頸已達處女膜緣,陰道口可見子宮頸。

Ⅱ度子宮脫垂

輕型者子宮頸脫出陰道口,宮體仍在陰道內;重型者部分宮體脫出陰道口。

Ⅲ度子宮脫垂

子宮頸與宮體全部脫出陰道口外。

病因

子宮脫垂主要由於盆底組織退化、神經肌肉功能障礙及盆底筋膜缺陷、支持薄弱導致,主要病因包括分娩損傷、卵巢功能減退、先天發育異常、腹內壓增加、超重肥胖、醫源性原因等。該病一般好發於經陰道分娩的多產婦,及停經期女性或老年女性。

分娩損傷

是子宮脫垂髮病的主要原因。如遇分娩,尤其在難產、滯產、經陰道手術助產或第二產程延長者,發生會陰裂傷或伸展,致骨盆腔內筋膜和肛提肌撕裂,盆底組織薄弱、缺損,尿生殖裂孔變寬而敞開,在過高的腹壓下將未復舊的大子宮推向陰道而發生子宮脫垂。

卵巢功能減退

臨床上見於停經期後婦女發生生殖道脫垂者,原因是此期卵巢功能減退,雌激素減少或缺乏,使盆底肌肉及筋膜等支持結構開始退化性變,變得薄弱、鬆弛甚至萎縮,肌肉張力低下,結果使子宮發生脫垂,甚至伴尿道脫垂及壓力性尿失禁。有些年輕產婦產後長期哺乳,卵巢功能暫時下降,也可使子宮支持結構彈性、緊張力減弱,有子宮輕度脫垂的發生。

先天發育異常

先天發育異常所致子宮支持結構薄弱及缺乏緊張力出現子宮脫垂,見於未產婦,發病率低,病人多表現為子宮脫垂及陰道穹窿脫垂,並有輕度膀胱膨出及直腸膨出。

腹腔內壓力增加

高腹壓是促使或加重子宮脫垂的重要因素,尤其腹壓增加發生在有分娩損傷及骨盆支持組織張力下降者。婦女如果長期從事重體力勞動,長期站立或負重,長期慢性咳嗽、便秘或排便費力,或長期蹲位勞動等,均會使婦女長期處於高腹壓狀態。

營養因素

生殖道脫垂與營養缺乏有關,因為營養缺乏時體力衰弱、肌肉鬆弛及骨盆腔內筋膜萎縮,病人常伴有胃下垂、腎下垂及腹壁鬆弛等表現。

其他

局部病變如子宮肌瘤和卵巢腫瘤、腹水等。

子宮脫垂是困擾中老年女性的主要婦科疾病之一,多發生於停經期女性或老年女性。已生育婦女子宮脫垂比例為40%~50%,45~80歲的婦女發病率高達75%,子宮脫垂在70歲左右病情加重,80歲以後發病率猛增,嚴重影響了婦女的生活質量。

- 生育期經陰道分娩的婦女。

- 停經期女性或老年女性。

- 先天發育異常的未產婦。

症狀

輕症子宮脫垂病人一般無不適,重症可牽拉子宮韌帶,骨盆腔充血,病人有不同程度腰骶部酸痛或下墜感,陰道還可出現腫物脫出,子宮脫垂可能會併發子宮頸炎。

病人有不同程度的腰骶部酸痛或下墜感,站立過久或勞累後症狀明顯,臥床休息則症狀減輕,還可出現陰道內脫出塊狀物,平臥休息後可自行還納,嚴重者不能還納,影響日常生活。此外,此類病人還可因性生活時陰道疼痛而出現性慾減退。

泌尿系統症狀

尿失禁、急尿、頻尿、排尿困難。

腸道症狀

可有排便異常、便秘或大便困難。

子宮脫垂嚴重者可導致子宮頸和陰道黏膜與衣褲摩擦,子宮頸和陰道發生潰瘍而出血甚至感染,發生子宮頸炎。

看醫

子宮脫垂病人出現典型症狀,以及併發子宮頸感染、子宮頸炎時應立即到婦科就診,必要時做膀胱功能評估檢查、尿流動力學檢查以及影像學檢查確診,此病需要與陰道壁腫物、子宮黏膜下肌瘤、慢性子宮內翻以及尿道旁腺炎鑑別。

- 病人有不同程度的腰骶部酸痛或下墜感,需要在醫生指導下進一步檢查。

- 陰道內有塊狀物脫出,伴陰道分泌物增多,需要及時就醫。

- 有尿失禁、急尿、頻尿、排尿困難、陰道潰瘍,需要立即就醫。

多數病人考慮去婦科就診。

- 哪裡不舒服?陰道內有塊狀物脫出時間多久了?

- 不舒服表現在什麼時候會加重或減輕?

- 有幾個孩子?自然自然產還是剖腹產的?

- 以前患有其他疾病嗎?

- 做過什麼手術嗎?

婦科檢查

檢查前囑病人向下屏氣,判斷子宮脫垂的最重程度,並進行分度,看有無潰瘍存在、嚴重程度。檢查病人有無張力性尿失禁,檢查子宮大小,有無膀胱和直腸脫垂。

膀胱功能評估檢查

對於嚴重骨盆腔器官脫垂病人,脫垂產生的尿道扭曲效應可能掩蓋潛在的漏尿問題,因此應該將脫垂子宮復位,行基礎膀胱功能測定,模擬脫垂治療後膀胱尿道功能狀態。

尿流動力學檢查

對於大多數脫垂病人,如果需要更多的有關逼尿肌功能的數據或更多的有關尿道功能的定量數據,需要進行尿流動力學檢查。

影像學檢查

對於骨盆腔器官脫垂的病人,可做骨盆腔超音波檢查,不常規行診斷性影像學檢查。如果有臨床指征,可做的檢查包括測定膀胱功能的螢光透視檢查、懷疑腸套疊或者直腸黏膜脫垂的病人可以行排糞性造影檢查。

子宮脫垂的診斷根據病史及婦科檢查即可確診。婦科檢查前囑咐病人向下屏氣,或增加腹壓如咳嗽等,通過婦科檢查即可發現子宮脫出。

陰道壁腫物

陰道壁腫物在陰道壁內,固定、邊界清楚,婦科檢查和影像學檢查可鑑別。

子宮黏膜下肌瘤

病人有月經過多病史,子宮頸口見紅色腫塊,在其周圍或一側可捫及被擴張變薄的子宮頸邊緣。婦科檢查和影像學檢查可鑑別。

慢性子宮內翻

很少見,陰道內見翻出的宮體,被覆暗紅色,可見輸卵管開口,三合診檢查骨盆腔內無宮體。婦科檢查和影像學檢查可鑑別。

尿道旁腺炎

有頻尿、急尿,陰道腫塊在陰道壁內,固定、邊界不清楚,尿道口可擠出膿液。婦科檢查和影像學檢查可鑑別。

治療

子宮脫垂的治療根據病情的嚴重程度而定,治療方式主要包括保守治療、手術治療以及中醫治療。子宮脫垂非手術治療是一線治療方式,但若脫垂程度嚴重,保守治療失敗的情況下可進行手術。

- 盆底肌肉收縮運動,主要是鍛煉提肛肌,加強此肌的收縮力,通常主要適用於輕中度的子宮脫垂。

- 子宮托,子宮托是一種支持子宮、子宮頸及盆底組織的用具,能支持陰道壁,使組織不致因鬆弛而下垂,同時利用肛提肌的恥骨尾椎骨肌將子宮托支撐於陰道穹隆部,維持子宮頸在坐骨棘水平,使子宮及陰道壁不致下垂,可以減輕或消除症狀。

- 盆底復健治療和行為指導。

本病無特效治療藥物。

手術治療主要是針對保守治療失敗,有症狀的脫垂或者脫垂程度在Ⅱ度以上伴有明顯進展的病人。

曼氏手術

包括陰道前後壁修補、主韌帶縮短及子宮頸部分切除術,適用於年齡較輕、子宮頸延長的子宮脫垂病人。

經陰道子宮全切除及陰道前後壁修補術

適用於年齡較大、無生育要求的病人,這種手術方式在我國有廣泛而長期的應用,但術後復發機率較高。

陰道封閉術

對於高齡合併有多種內科疾病,不能耐受長時間、出血較多、創面較大的手術,病人無性生活要求的,陰道封閉術是一種很好的選擇。

盆底重建手術

近年來鑑於國內外學者提出以最大限度地恢復解剖、恢復功能、以微創手術為原則,開展了圍繞解剖的維持(保留子宮)或缺損修復、結構重建以及替代物應用的各種手術。

- 對於子宮脫垂輕症者,補中益氣湯會起一定作用。

- 針灸對子宮脫垂治療也有一定的效果。

預後

子宮脫垂經及時、有效治療預後較佳,一般不會影響自然壽命,病人無不適症狀,無需複診,如出現症狀復發時需要複診。

子宮脫垂經保守治療或手術治療後能治癒,部分病人會因誘因持續存在而復發。

該病經過有效治療後一般不會影響自然壽命。

排尿困難

手術後拔除導尿管後,有些病人不能自然排尿,這是由於術時分離膀胱過於廣泛,使骨盆底的交感神經受到損傷,或由於尿道括約肌痙攣,致術後不能自然排尿。此時應協助病人坐起排尿,如仍不能排尿,可放留置導尿管,每4小時放尿一次,避免膀胱過度膨脹。

尿失禁

手術後尿失禁可能由於尿道括約肌或其周圍疤痕形成,或由於分離膀胱膨出時神經受損害所致。主要應在手術時適當修復膀胱頸,避免尿失禁發生。

膀胱炎

常由術時及術後多次導尿引起膀胱感染,應給予抗生素治療。

性交困難及性交疼痛

陰道修補術時切除過多陰道黏膜,或會陰修補過高使陰道口狹窄,或肛提肌縫合過緊過深,導致陰道過短或狹窄。手術時應避免以上過度修補,以適中為宜。

手術失敗或復發

手術後大部分病人療效好,有少數病人失敗或脫垂復發。

一般病情預後良好無需複診,如再次出現症狀時需複診。

飲食

- 宜多吃低脂、低鹽、高蛋白飲食。

- 戒菸戒酒,忌生冷、辛辣刺激食物。

- 宜多吃海藻類食物,其中海藻類食品包括髮菜、紫菜、海帶、海白菜、裙帶菜等,海藻含鈣、鐵、鈉、鎂、磷、碘等礦物質多。

照護

子宮脫垂在護理方面需要加強營養,增加抵抗力。脫垂合併感染者,要保持局部清潔,保護脫出物,用1:5000高錳酸鉀溶液坐浴,擦乾後塗抹己烯雌酚於創面。

- 術後加強營養,促進機體恢復,增加抵抗力。

- 保持局部清潔,避免感染。

- 多進食高纖維飲食,如粗糧、蔬菜和水果,促進腸蠕動,避免便秘增加腹壓。

避免下蹲、咳嗽等增加腹壓的動作,可使用緩瀉劑預防便秘。

預防

由於開展了婦女保健及計劃生育措施,子宮脫垂已逐年減少。產時及時縫合會陰及陰道裂傷,正確處理難產;產後不久蹲,不做重體力勞動,避免便秘、慢性咳嗽等增加腹壓的疾病;哺乳期不超過兩年等均可預防子宮脫垂。建議病人出現腹部下墜感及腰酸,白帶增多,呈膿樣或帶血性,應結合婦科體檢,進行篩檢。

- 加強營養及鍛煉,提高身體素質;堅持做收縮肛門的運動,增強盆底肌肉力量。

- 產後應積極進行盆底肌鍛煉,儘早做盆底復健治療,避免重體力勞動。

- 積極治療使腹壓增加的慢性疾病。

- 避免長時間的站立、行走、久蹲。

- 哺乳期應不超過兩年,老年期婦女應多戶外活動與鍛煉,以加強全身肌肉及盆底支持組織的肌力。