黑熱病

概述

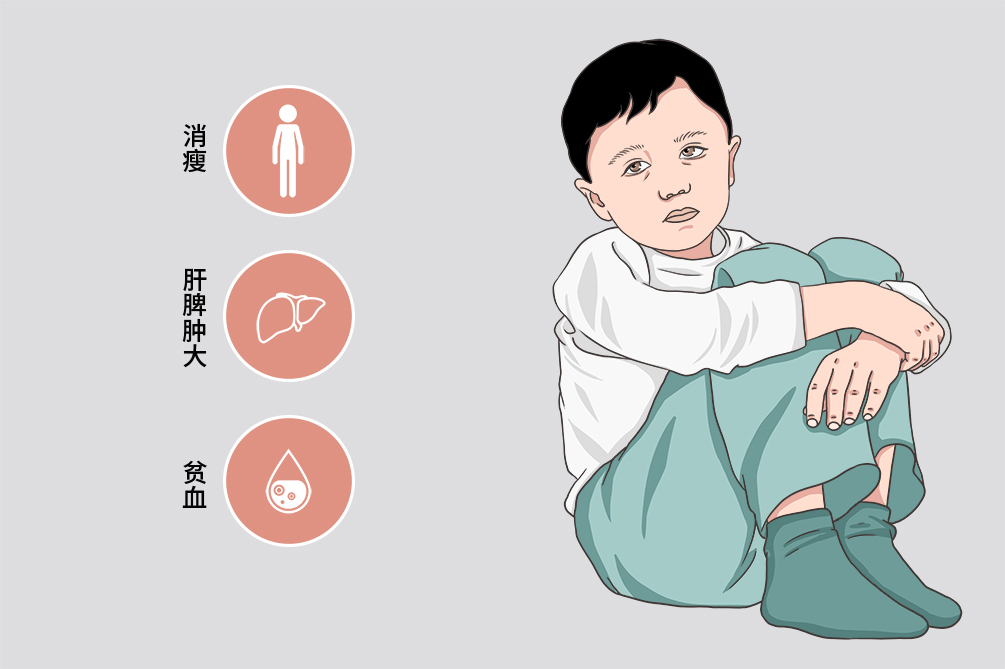

黑熱病是白蛉叮咬傳播的杜氏利什曼原蟲感染引起的慢性地方性寄生蟲病,主要臨床症狀為慢性不規則發熱、消瘦、肝脾臟腫大、血球三系減少及血漿球蛋白增多。臨床上常應用藥物治療,當多種治療無效時可能採取手術治療,該疾病治癒後可有持久的免疫力。

- 就診科別:

- 感染科、呼吸內科

- 英文名稱:

- kala-azar

- 疾病別稱:

- 內臟利什曼病、內臟利什曼原蟲病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 繼發細菌性感染、急性粒細胞缺乏症

- 治療周期:

- 短期治療6個月~1年

- 臨床症狀:

- 不規則的發熱、消瘦、肝脾臟腫大、貧血

- 好發人群:

- 兒童、外地新入疫區的成年人、免疫缺陷者、戶外工作者、易受蚊蟲叮咬的人

- 常用藥物:

- 葡萄糖酸銻鈉、戊烷脒、兩性黴素B

- 常用檢查:

- 血液常規檢查、肝功能檢查、病原學檢查、血清免疫學檢測

人源型

主要見於平原地區,以較大兒童及青壯年發病居多。

犬源型

主要見於丘陵山區,1~10歲患兒占81%以上。

自然疫源型

主要分布於中亞荒漠地區。

病因

黑熱病屬於傳染性疾病,其主要病因是白蛉叮咬或接觸病人或者病犬引起杜氏利什曼原蟲感染,黑熱病的主要傳染源為病人或病犬,雌性白蛉叮咬是主要傳播途徑,人群普遍易感,有黑熱病流行區居住史或逗留史及長期野外活動史的人患病機率更高。

人源型

平原地區病人為主要傳染源,病人常因直接接觸黑熱病病人或被感染了杜氏利什曼原蟲的白蛉叮咬引起流行,此稱為人源型。

犬源型

西北丘陵地區病犬為主要傳染源,病人多通過直接接觸黑熱病病犬被感染了杜氏利什曼原蟲的白蛉叮咬,從而受到感染,此型多為散發病例。

自然疫源型

在內蒙古、新疆等荒漠地區,病人常因直接接觸患病野生動物或被感染了杜氏利什曼原蟲的白蛉叮咬引起黑熱病。

近期有黑熱病流行區居住史或逗留史

曾去過我國黑熱病流行於長江以北的廣大農村中,包括山東、河北、河南、江蘇、安徽、陝西、甘肅、新疆、寧夏、青海、四川、山西、湖北、遼寧、內蒙古及北京市郊等16個省市自治區。

近期有野外活動史

特別是活動在新疆和內蒙古的某些荒漠地區,更容易受白蛉叮咬而感染。

年齡因素

年齡越大被感染的機率越大。

免疫缺陷

身體有免疫缺陷更容易感染此病。

黑熱病為地方性傳染病,但分布很廣,亞、非、歐、美等地區均有本病流行。我國黑熱病主要分布在長江以北的廣大農村地區,潛伏期長短不一,起病緩慢,發病無明顯季節性,農村較城市多發。我國每年會新發該疾病400餘例,其中新疆、甘肅、四川所占比重較大。

雌性白蛉叮咬是黑熱病的主要傳播途徑,可經口腔黏膜、破損皮膚、胎盤、母嬰傳播或輸血傳播。

- 兒童及外地新入疫區的成年人。

- 免疫缺陷者,如器官移植及接受其他免疫抑制治療的病人。

- 戶外工作者、易受蚊蟲叮咬的人等。

- 男性較女性更易患病。

症狀

黑熱病主要表現為不規則發熱,脾、肝及淋巴結腫大,貧血、營養不良等,嚴重者可併發繼發細菌性感染、急性粒細胞缺乏症,其潛伏期長短不一,平均3~6個月。

發熱

多數病人為長期不規則發熱,病程較長,可達數月。

肝脾淋巴結腫大

脾臟呈進行性增大,肝輕度至中度增大,質軟。淋巴結亦為輕度至中度腫大。

貧血及消瘦

部分病人末期會出現貧血、體重下降。

症狀反覆發作

部分病人病程中可出現緩解期,表現為體溫下降、症狀減輕、脾縮小、血液常規好轉,持續數周后又可反覆發作,病程遷延數月。

皮損

見於皮膚性黑熱病病人中,皮損類型為結節、斑丘疹,結節為肉芽腫樣,可連成片,不破潰亦很少自愈,面頸部多見。

淺表淋巴結大

見於淋巴性黑熱病病人中,極少數病人會出現淺表淋巴結大,尤以腹股溝部多見,其大小不一,為花生米或蠶豆樣大小,無紅腫或壓痛。

繼發細菌性感染

易併發肺部炎症、細菌性痢疾、齒齦潰爛、走馬疳等,不同的感染表現不同。

急性粒細胞缺乏症

表現為高熱、極度衰竭、口咽部潰瘍、壞死、局部淋巴結腫脹,外周血象中粒細胞顯著減少,甚至消失。

看醫

來自或曾到過本病流行區的人,如果出現長期不規則發熱、進行性肝脾臟腫大以及貧血,應及時去感染科就診,進行血液常規檢查、肝功能檢查、病原學檢查、血清免疫學檢測以明確診斷,注意與瘧疾、何杰金氏病鑑別。

- 來自或曾到過本病流行區的長期發熱病人,應懷疑本病並進一步就醫檢查。

- 病人出現反覆的慢性不規則發熱、進行性肝脾臟腫大以及貧血,檢查發現血球三系減少及血漿球蛋白明顯增高者,高度懷疑是黑熱病時,應及時進行治療。

- 已確診為黑熱病,症狀緩解後又出現發熱、肝脾臟大等症狀者,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去感染科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如併發肺炎等,可到呼吸內科就診。

- 最近是否接觸過黑熱病病人?

- 最近是否有過高熱史?

- 近期有無黑熱病高發區居住史?(如山東、河北等地的農村)

- 目前有什麼症狀?(如發熱、肝脾臟腫大、貧血)

- 症狀從什麼時候開始出現的?

問診及臨床表現檢查

醫生會詢問病人是否曾有再流行區居住、逗留史;觀察病人是否出現不明原因發熱、肝脾臟腫大現象。

血液常規檢查

黑熱病病人表現為血球三系減少,血液常規檢查可以幫助判斷病情嚴重程度及預後,但不能確診黑熱病。

肝功能檢查

檢查病人肝功能中轉胺酶偶是否升高,以及球蛋白、白蛋白、A/G情況,肝功能檢查對診斷具有一定的輔助意義。

病原學檢查

抹片法

以骨髓穿刺物作抹片、染色、鏡檢,此法最為常用,原蟲檢出率為80%~90%。淋巴結穿刺應選取表淺、腫大者,檢出率為46%~87%。也可做淋巴結切片檢查,脾臟和肝臟穿刺抹片陽性率高達90%~99%,但因為有一定危險性而很少採用。

培養法

如原蟲量少抹片檢查陰性,可將穿刺物做利什曼原蟲培養。可進行培養法,若查見活動的前鞭毛體,則判為陽性結果,該方法比抹片法更為敏感。

血清免疫學檢測

檢測特異性抗原

可用於黑熱病的初期診斷,應用間接免疫螢光抗體試驗、ELISA(酶聯免疫吸附測定)、補體結合試驗等方法檢測特異性抗體,陽性率和特異性均較高,但可有假陽性。

單克隆抗體-抗原斑點試驗

該法敏感度高、特異性好、可重複性高,可用於初期診斷。

單克隆抗體斑點酶聯免疫吸附測定

可檢測循環抗原,簡化了操作步驟,縮短了檢測時間,特異性及敏感性高,用於初期診斷,亦可用於療效評估。

- 病人有流行區居住或逗留史,多因長期不規則發熱、肝脾臟腫大、貧血等症狀就診,血清特異性抗原抗體檢測陽性有助於初期診斷。

- 懷疑為黑熱病時,應儘早行骨髓、淋巴結或脾、肝組織穿刺抹片,找到病原體是確診的金標準。

本病需與其他長期發熱、脾臟大及白血球減低的疾病鑑別。

瘧疾

瘧疾是由瘧原蟲引起的傳染性疾病。其潛伏期的時間長短不一,一般在7~30天不等,瘧疾在潛伏期無症狀,典型症狀是呈周期性、規律性發作的寒戰、高熱,面色蒼白、大汗淋漓、全身乏力酸痛等,間日瘧隔日發作一次,三日瘧隔兩日發作一次,而惡性瘧發作無規律性。由於兩種疾病的病原體不同,因此進行實驗室檢查可以進行鑑別。

何杰金氏病

即何杰金氏病淋巴瘤,是淋巴瘤的一種獨特類型,為青年人中最常見的惡性腫瘤之一。何杰金氏淋巴瘤病因至今不明,90%病人以淋巴結腫大就診,大多表現為頸部淋巴結腫大和縱隔淋巴結無痛性、進行性腫大,飲酒後出現疼痛是淋巴瘤診斷相對特異的表現。大多數黑熱病病人無淋巴腫大表現,可進行實驗室檢查,觀察是否存在病原體可以與何杰金氏病進行鑑別。

治療

黑熱病治療主要包括一般治療和病因治療,經多種藥物治療無效而脾高度腫大且有脾功能亢進者,可考慮脾切除。病人應配合醫護人員積極進行對症治療,預防併發症。

黑熱病病人發熱時臥床休息,保持室內空氣新鮮、環境整潔,經常通風換氣,病人宜穿透氣、棉製衣服,避免衣服過厚而阻礙散熱,若有寒戰應保暖。對於病情嚴重的病人,可以給予輸血或輸注粒細胞以及抗感染治療。

銻劑治療

靜脈或肌內注射葡萄糖酸銻鈉為首選藥物,對杜氏利什曼原蟲有很強的殺蟲作用,療效迅速而顯著。本藥的不良反應較多,偶可引起肝腎損害,誘發糖尿病,如治療中血白血球尤其嗜中性白血球繼續減少,則暫停治療,有心臟病、肝病者慎用。

戊烷脒、兩性黴素B

其療程長、復發率高、毒副作用較大、療效較差,故僅用於銻劑過敏、無效或並有粒細胞缺乏症者。

多種治療無效,病原體仍可查到,脾明顯腫大並伴脾功能亢進者,應行脾切除術,術後再用銻劑治療,以達到根治目的。主要手術方式為脾切除術,脾切除術廣泛應用於脾破裂、遊走脾、脾局部感染或腫瘤、囊腫、肝內型門靜脈高壓症合併脾功能亢進等,引起充血性脾臟腫大等疾病。全身狀況很差的病人,常需適當延長手術準備時間,心、肺、腎功能不全的病人禁忌手術治療。

預後

黑熱病病死率高,其預後取決於是否初期診斷和及時治療,未經有效治療的病人病死率高達95%,初期發現採用特效治療後病死率可下降至1%左右,黑熱病經積極治療可以治癒,治癒後有持久的免疫力,無後遺症狀,不影響壽命。

病人經過積極治療後,黑熱病可以治癒。

如果病人未予以治療,2~3年內病人會因發病而死亡,初期診斷及積極治療後,多數可治癒,治癒後不影響壽命。

黑熱病病人治癒後一般不會留有後遺症,少數治療不及時的病人可能會有肝脾臟腫大、貧血。

- 易至少每三個月複查一次,複查一年以上。

- 本病常在停藥後6個月內復發,在此期間內如出現發熱等不適,需及時就診。

飲食

黑熱病病人宜合理控制總熱量,合理營養物質分配,多補充高蛋白、高熱量、高纖維素的食物。減少脂肪攝入,忌食辛辣、溫熱食物。

- 以富含營養又易消化的食物為主,多攝入富含維他命的食物,多吃蔬菜、水果,如胡蘿蔔、白菜、菜花、圓白菜、香蕉、芒果等。

- 避免食用雪糕、辣椒等生冷、辛辣、刺激性食物。

- 注意低脂飲食、低膽固醇飲食,減少動物脂肪特別是動物油的攝入。

照護

黑熱病病人的護理以保持正常的營養供應,增強機體抵抗力為主,還需避免發生繼發感染或在感染發生時能被及時發現和處理等。

- 黑熱病病人發熱期應臥床休息。

- 病人應多進食高熱量、高蛋白、高維他命飲食。

- 禁菸、戒酒,勤刷牙加強口腔衛生及護理,發現蛀牙及時診治。

治療期間可遵醫囑前往醫院行病原學檢查,主要監測體內是否有病原體,以確定病情變化及治療效果。

黑熱病與其它內科疾病相比最大特點是對周圍人群具有傳染性,容易使別人產生恐懼心理,往往採取避而遠之的態度。針對這種心理,家屬要配合醫護人員對病人進行疏導,穩定病人情緒,給予理解和同情,讓病人保持心情舒暢、精神愉快,積極配合治療,增加戰勝疾病的信心。

黑熱病病人治療期間應儘量減少家屬探視,做好隔離工作,防止傳染源的傳播,切斷傳染途徑。

預防

黑熱病是傳染性疾病,所以主要避免在流行季節到流行區旅行或居住,在野外做好個人防護,一旦發生感染要主動與他人隔離,切斷傳播途徑。

- 有疫區居住史或逗留史的人群,一旦出現發熱應儘早去醫院診治。

- 近期接觸的人群中有黑熱病病人,應該去醫院排查是否感染。

- 一旦懷疑患有高熱病,應及時去醫院進行診治,同時消滅貯存宿主犬,噴灑殺蟲劑消滅白蛉,疫區家庭用細孔紗門、紗窗做好家庭防護。

- 對自然疫源型黑熱病的控制比較困難,主要在於消滅野生白蛉以及做好個人防護。野外工作時在身體暴露部位可用鄰苯二甲酸二甲酯塗抹,以防白蛉叮咬。