瘧疾

概述

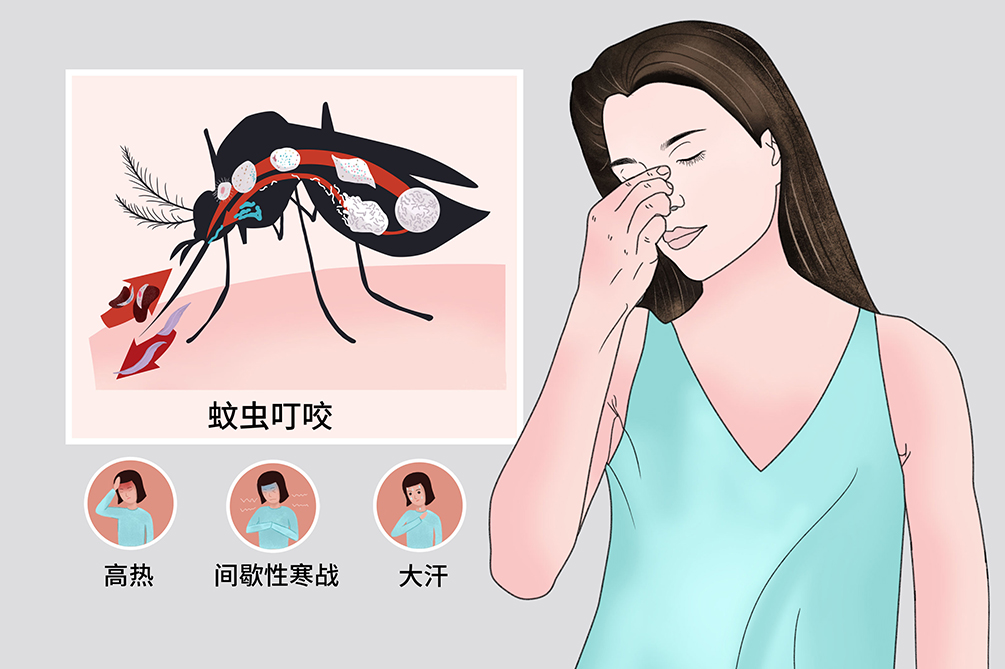

瘧疾是經雌性按蚊叮咬或輸入帶有處於感染階段瘧原蟲血液,感染瘧原蟲所引起蟲媒傳染病,主要表現為突發性寒戰、高熱,伴有頭痛、乏力等。現感染人類的瘧原蟲主要有四種,即間日瘧原蟲、惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲和卵形瘧原蟲。我國主要是間日瘧原蟲和惡性瘧原蟲,其他兩種較為少見,近年來輸入性瘧疾已成為我國消除瘧疾面臨的重大挑戰。

- 就診科別:

- 感染內科

- 英文名稱:

- malaria

- 疾病別稱:

- 打擺子、瘴氣

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 貧血、脾臟腫大、黑尿熱、腦型瘧疾

- 治療周期:

- 數月到數年不等

- 臨床症狀:

- 周而復始的寒戰、發熱、出汗、退熱

- 好發人群:

- 瘧區生活、蚊蟲叮咬人群

- 常用藥物:

- 氯喹、奎寧、甲氟喹、青蒿素、蒿甲醚

- 常用檢查:

- 病原學檢查、循環抗體抗原檢查、分子生物學檢查

現感染人類引起瘧疾的瘧原蟲主要有四種,即間日瘧原蟲、惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲和卵形瘧原蟲,所以瘧疾的分類也不同,具體如下:

間日瘧

其是間日瘧原蟲感染導致,表現為典型周期性寒戰、發熱和出汗退熱症狀隔日發作。因為兩次發作之間的間隔期大約為48小時,所以稱為間日瘧。

卵形瘧

該類型瘧疾相對比較少見,每隔36~48小時發作一次,潛伏期大致為13~15天,治癒後有可能存在復發情況。

三日瘧

該類型瘧疾也相對比較少見,潛伏期為24~30天,典型周期症狀每隔兩日發作,故稱為三日瘧。

惡性瘧

該類型瘧疾比較兇險,病人臨床表現比較嚴重,一般寒戰期不明顯,發熱期可持續36~48小時,潛伏期為7~12天。

病因

絕大多數瘧疾病人是經蚊蟲叮咬致病,瘧疾的傳染源為瘧疾病人及無症狀攜帶者。

瘧原蟲感染

大部分病例是由蚊蟲叮咬所致,小部分是輸入含有感染階段瘧原蟲血液所致。

環境因素

在熱帶地區及亞熱帶地區易感,未做好防蚊蟲叮咬的保護措施,易被蚊蟲叮咬感染瘧疾。

瘧疾在全球熱帶和亞熱帶地區流行,使51%世界人口受到威脅。人對瘧疾普遍易感,尤其是疫區幼兒、孕婦、老人、免疫力低下者、HIV感染者,以及前往瘧疾流行地區且無免疫的人較易感染。目前,瘧疾流行區依然主要分布在非洲、東南亞、東地中海、西太平洋地區和美洲地區等,其中撒哈拉沙漠以南的非洲地區瘧疾發病率最高。

蚊蟲叮咬,雌性按蚊為傳播媒介,按蚊叮咬、吸血為主要感染途徑,亦可經妊娠胎盤傳播引起先天性感染或經輸入含瘧原蟲的血液及共用注射器途徑感染。

人群普遍易感,好發於瘧區生活、蚊蟲叮咬人群。感染後可獲得一定程度免疫力,但不持久。

症狀

典型瘧疾發作表現是周期性寒戰、高熱和出汗退熱連續症狀,主要由紅內期瘧原蟲裂殖體所致。潛伏期惡性瘧平均12天,間日瘧和卵形瘧平均14天,三日瘧平均28天,輸血所致平均10天。

前驅期

前驅期症狀因感染方式、感染瘧蟲的數量不同,大部分病人通常表現為疲乏、頭痛、不適、厭食、畏寒和低熱。

寒戰期

驟起發冷寒戰,以四肢末端先發涼,而後背後和全身發冷,面色蒼白、口唇發紺,持續約10分鐘至1小時,而後體溫上升。

發熱期

寒戰停止而隨之高熱,體溫可達40℃以上,神志清,伴口渴、全身酸痛、呼吸急促,持續2~4小時。高熱病人還可以出現抽搐、劇烈頭痛、噁心等表現。

出汗期

大汗淋漓,體溫驟降,症狀緩解,持續約0.5~1小時。間歇期無不適症狀。初期病人間歇期不規則,隨發病次數增多逐漸變得規則。數次發作後病人可出現貧血,尤以惡性瘧為甚。長期不愈或反覆感染者脾臟腫大明顯,可達臍下。

本病除了典型症狀外,還伴有腹痛、胸痛、咳嗽、厭食等症狀,兒童主要表現為生長發育緩慢以及嗜睡。

腦型瘧

是瘧疾發作的嚴重類型,多由惡性瘧原蟲所致,少數見於間日瘧原蟲。因大量感染紅血球聚集阻塞腦部微血管,出現劇烈頭痛、嘔吐、高熱,不同程度的意識障礙,腦膜刺激征及病理征陽性。亦可因急性肺水腫致呼吸衰竭,也可伴外周循環衰竭、多器官功能障礙、溶血尿毒症候群,病情兇險,病死率高。

孕婦患瘧疾

易誘發妊娠高血壓症候群,或引起流產、早產或死胎。新生兒可經母體胎盤、分娩而感染瘧原蟲,引起先天性瘧疾,出生後發病。嬰幼兒瘧疾起病慢,發熱不規則,貧血進展快,肝脾臟腫大顯著,病程長,復發率及病死率較高。

再燃和復發

由血液中殘存的瘧原蟲引起,多見於病癒後1~4週,可多次出現,四種瘧疾都有再燃可能。復發由肝臟內遲髮型子孢子引起,只見於間日瘧及卵形瘧,多於病癒後3~6個月發生。

貧血

瘧疾數次發作可出現貧血,尤其惡性瘧疾為甚。瘧疾病人貧血程度常超過瘧原蟲直接破壞紅血球程度。除此之外,還與脾功能亢進、免疫病理損壞、骨髓造血功能受抑制。

脾臟腫大

造成脾臟腫大的主要原因是脾充血、受染紅血球在脾臟微血管和血竇中沉積以及單核-巨噬細胞增生,可出現初發病人發病3~4天。

黑尿熱

瘧疾病人出現急性血管內溶血和血紅素尿。病人可併發高熱和黃疸,一般在尿量減少、呈醬油色尿才有所察覺,見於惡性瘧原蟲感染,偶見間日瘧和三日瘧病人。

看醫

瘧疾不及時治療可導致嚴重後果,故病人出現典型症狀應及時就醫,根據病原學檢查、循環抗原抗體檢查和分子生物學檢查確診後,留院抗瘧治療,並且嚴密監控兇險併發症,同時隔離。

- 瘧區為高風險地區,被蚊蟲叮咬的人群一旦出現寒戰、高熱等相應症狀應及時就診,避免延誤病情。

- 新近有旅遊史、輸血史,出現瘧疾初期症狀,應及時來院就診,經確診後留院抗瘧治療。

優先考慮去感染科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 是否受到蚊蟲叮咬?

- 有無瘧區居住史、非洲外勞務工史、新近旅遊史、輸血史?

- 目前都有什麼症狀?(如疲乏、頭痛、噁心、嘔吐等)

- 出現症狀有採取過什麼治療措施嗎?

病原學檢查

採用血膜染色鏡檢法,在病人外周血中檢出瘧原蟲是瘧疾確診的金標準。

循環抗原檢測

利用血清學方法檢測瘧原蟲抗原,快速試劑盒可在2~15分鐘得到結果。

循環抗體檢測

迄今為止所有實際應用瘧疾血清學試驗仍是基於瘧原蟲無性期抗體的檢測。瘧原蟲抗體在感染後2~3週出現,4~8週達高峰。

分子生物學檢測

採用PCR技術可檢測外周血中的瘧原蟲抗原基因片段

核酸探針檢測

具有獨特的高特異性,敏感性可高於鏡檢,可在短時間內成批處理大量樣本,已被認為可以定量及估算瘧原蟲血症水平,是瘧疾流行病學調查及評價抗瘧措施效果很有潛力的診斷工具。

瘧疾根據流行病學史、臨床表現以及輔助檢查可以確診,具體依據如下:

- 病人有瘧區居住史、非洲外勞務工史、新近旅遊史等。

- 有蚊蟲叮咬情況,而後出現發熱、發冷、頭痛等類似流感症狀。

- 病原學檢查在病人外周血檢出瘧原蟲,最常用。

- 循環抗原檢測,在病人外周血血清中檢出瘧原蟲抗原。

- 循環抗體檢測,在病人血清中檢測出瘧原蟲的抗體。

- PCR技術檢測,病人外周血中有瘧原蟲抗原基因片段,即可診斷為瘧疾。

敗血症

瘧疾急起高熱,熱型呈稽留熱或弛張熱,類似敗血症。但敗血症全身中毒症狀重,有局灶性炎症或轉移性化膿病灶,白血球總數及嗜中性白血球增高,血培養可有病原菌生長,而瘧疾病原學檢查中可檢出瘧原蟲。

絲蟲病

急性絲蟲病有時需與瘧疾鑑別,鑑別主要依據離心性淋巴管炎,血片中找到微絲蚴,而瘧疾病原學檢查中可檢出瘧原蟲。

急性血吸蟲病

來自流行區,近期接觸過疫水,有皮疹,嗜酸性粒細胞明顯增高,血吸蟲皮試陽性,大便孵化試驗陽性,即可確診為血吸蟲病。而瘧疾血吸蟲皮試為陰性,這是兩者最主要的鑑別依據。

治療

瘧疾是一種傳染性很強的疾病,對人體的傷害較大,甚至可以導致病人死亡,所以要重視瘧疾,一旦感染應及時治療,防止疾病進一步傳播。由於瘧疾病因明確,現治療分為病因治療和生命體徵支持。

氯喹

作用於瘧原蟲的紅內期,是治療瘧疾急性發作和控制瘧疾症狀首選藥物,對瘧原蟲有殺滅作用,療效快,不良反應少且輕微,但該藥對紅外期瘧原蟲無效。

奎寧

主要作用於瘧原蟲紅內期,控制瘧疾症狀。因其作用較弱,不良反應多,目前不作為瘧疾治療首選藥物,主要用於惡性疾。

甲氟喹

為抗瘧新藥,主要作用於殺滅瘧原蟲紅內期滋養體,控制症狀。甲氯喹血漿半衰期比較長,常用作預防用藥。

青蒿素及其衍生物

對各種瘧原蟲紅內期無性體均有作用,抑制原蟲蛋白質合成,具有高效、快速、低毒、耐藥少的特點,妊娠初期婦女慎用。

伯氨喹

對間日瘧繼發性紅血球外期和各種瘧原蟲的配子體有較強的殺滅作用。不良反應為有較大毒性,需注意使用劑量。

乙胺噥啶

抑制瘧原蟲的葉酸合成酶類,對惡性瘧和間日瘧有抑制作用,也可用於控制耐氯喹的惡性瘧症狀發作,但生效較慢。此類藥物不良反應少,大劑量可引起巨幼紅血球性貧血,兒童誤服可引起驚厥、死亡。

瘧疾一般無需手術治療。

- 發作期及退熱後24小時應臥床歇息,注意水分補給,營養的供給。

- 貧血者可補鐵劑,必要時少量多次輸血治療。腦水腫與昏迷者,要及時給予脫水治療。

- 寒戰時注意保暖,高熱時可採用解熱鎮痛藥物配合物理降溫,兇險發熱時嚴密觀察病情,及時發現並糾正生命體徵變化。

預後

瘧疾可治癒,但偶有復發及併發症,整體預後較好。另外,不同類型的瘧疾其與病死率不同,間日瘧、三日瘧、卵形日瘧病人的病死率比較低,而惡性瘧的病死率則較高,需要及時治療。

瘧疾發現後及時進行系統治療,一般可治癒。

治癒後一般不會影響自然壽命。

生活工作在瘧區人群應長期服用抗瘧藥,預防瘧疾感染。治癒後病人一定時期具有免疫力,但有復發可能,應定期複診。

飲食

瘧疾病人通常可正常飲食,注意補充營養和水分,以便病人體力恢復和生命體徵的維持。

- 溫瘧高熱口渴、尿赤便秘者,忌辛辣或溫燥等刺激性食物,如煙、酒、大蒜、辣椒、胡椒、韭菜。

- 寒瘧胸悶納呆、泛惡者,忌食用油膩甘甜等食物,如油炸食品、肥肉、番薯、飴糖、糯米甜食。

- 瘧疾反覆發作者,忌食用海腥發物及醋、糟醃食物,如黃魚、帶魚、海蝦、糟魚、酸辣菜、南瓜。

- 飲食宜選用清淡爽口,並且易於消化吸收的高蛋白質飲食,各種營養素含量豐富並且有足夠水分,可用牛奶、蛋湯、果汁等食物,這些都是瘧疾的飲食注意要點所推薦的食物。

- 高熱期間宜食用清淡素淨的半流質飲食,如米粥、麵條、菜湯、果汁、牛奶、蛋湯等。

- 口乾舌燥者,宜多食用新鮮的瓜果,如西瓜、梨、荸薺、甘蔗。

照護

瘧疾病人的護理可以促進病人症狀的緩解,保持正常生命體徵。同時以蟲媒傳染病標準做好隔離,以免發生區域傳染。

- 注意消滅蚊蟲,避免蚊蟲叮咬。

- 注意室內通風,保持衛生乾淨整潔。

- 寒戰病人要注意保暖,避免病情加重,出汗較多時應及時用干毛巾或溫濕毛巾擦乾,並隨時給予乾燥的衣被更換。

瘧疾發病過程中應嚴密觀察病情,監測生命體徵的變化,以此應對突發的嚴重併發症,及時糾正和搶救,痊癒後定期複查。

預防

瘧疾感染與生活環境有密切關係,因此若到疫區可服藥預防瘧疾,還要防止蚊蟲叮咬。

滅蚊

有蚊季節正確使用蚊帳,戶外執勤時使用防蚊劑及防蚊設備。滅蚊措施除大面積應用滅蚊劑外,重要是消除積水、根除蚊子滋生場所。

服藥

服藥預防,進入瘧區,特別是流行季節,在高瘧區必須服藥預防。一般自進入瘧區前2週開始服藥,持續到離開瘧區6~8週。

防蚊蟲叮咬

傍晚儘量避免在戶外逗留,外出可穿著長衣長褲,在皮膚和衣服上塗抹驅蟲劑,以防止蚊蟲叮咬。