鼠疫

概述

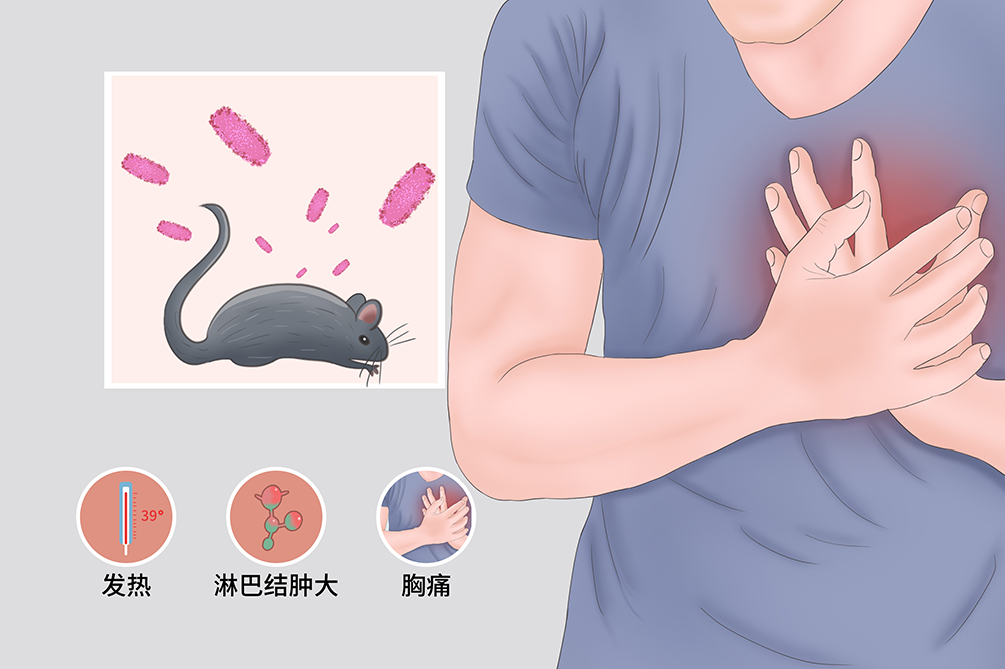

鼠疫是鼠疫耶爾森菌借鼠蚤傳播為主的烈性傳染病,是廣泛流行於野生嚙齒類動物間的一種自然疫源性疾病,臨床主要表現為高熱、淋巴結腫痛、出血傾向、肺部特殊炎症等。鼠疫屬國際檢疫傳染病和我國法定的甲類管理傳染病,其傳染性強,如果不治療,病死率高達30%~60%。

- 就診科別:

- 感染科

- 英文名稱:

- plague

- 疾病別稱:

- 黑死病

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 敗血症、壞疽

- 治療周期:

- 視病情以及有無嚴重併發症而定

- 臨床症狀:

- 發熱、淋巴結腫大、胸痛、咳嗽、咳痰、出血傾向

- 好發人群:

- 所有人普遍易感,尤其是在疫區從事野外工作的人及其密切接觸者

- 常用藥物:

- 鏈黴素、敷磺胺軟膏、氯黴素

- 常用檢查:

- 血液常規、凝血功能、腦脊髓液、分子生物學檢測、血清學檢測

腺鼠疫

最為常見,除具有鼠疫的全身表現外,受侵部位所屬淋巴結腫大為其主要特點,好發部位依次為腹股溝、腋下、頸部及頜下淋巴結,多為單側。

肺鼠疫

原發性肺鼠疫

原發性肺鼠疫起病急驟,胸部X線可見多葉段分布的斑片狀邊緣模糊的高密度陰影。若不及時給予有效治療,病人多於發病2~3天後死於中毒性休克、呼吸衰竭和心臟衰竭。

繼發性肺鼠疫

繼發性肺鼠疫是在腺鼠疫或敗血型鼠疫症狀基礎上,病情突然加劇。

敗血症型鼠疫

原發性敗血型鼠疫

感染鼠疫菌後尚未出現局部症狀,即發展為敗血症的為原發性敗血型鼠疫。

繼發性敗血症鼠疫

病情進展異常迅猛,病人常於1~3天死亡。因皮膚廣泛出血、瘀斑、發紺、壞死,故死後屍體呈紫黑色,俗稱黑死病。

其他類型鼠疫

腸鼠疫、腦膜炎型鼠疫、眼鼠疫、皮膚鼠疫等,均少見。

病因

鼠疫由感染鼠疫耶爾森菌導致。人間主要通過帶菌的鼠蚤為媒介,經人的皮膚傳入引起腺鼠疫,此外還可經飛沫傳播引起肺鼠疫。人群普遍易感鼠疫,且無性別、年齡差別。

鼠疫由感染鼠疫耶爾森菌導致。

流行情況

人間鼠疫以非洲、亞洲、美洲發病最多。亞洲主要在越南、尼泊爾、緬甸、印度俄羅斯和蒙古有流行或病例發生。我國近年有19個省區發生鼠疫疫情,發病最多的是滇西黃胸鼠疫源地和青藏高原喜馬拉雅旱獺疫源地。

流行性

本病多由疫區通過交通工具向外傳播,形成外源性鼠疫,引起流行。

人間鼠疫與鼠間鼠疫的關係

人間鼠疫流行,均發生於動物間鼠疫之後。人間鼠疫多由野鼠傳至家鼠,由家鼠傳染於人引起。

季節性

與鼠類活動和鼠蚤繁殖情況有關。人間鼠疫多在6~9月,肺鼠疫多在10月以後流行。

職業性

職業感染性差異與接觸傳染源的機會和頻次有關。

媒介昆蟲

主要以鼠蚤為媒介,構成「齧齒動物-鼠蚤-人」的傳播方式。鼠蚤叮咬是主要傳播途徑。

經皮膚傳播

少數可因直接接觸病人的痰液、膿液或病獸的皮、血、肉經破損皮膚或黏膜受染。

呼吸道飛沫傳播

肺鼠疫病人痰中的鼠疫耶爾森菌可借飛沫構成人-人之間的傳播,造成人間的大流行。

人對鼠疫普遍易感,無性別年齡差別,尤其是疫區從事野外工作的人,以及獵殺、剝食旱獺的獵人。該病存在一定數量的隱性感染情況,且病後可獲持久免疫力。

症狀

鼠疫的潛伏期較短,一般在1~6天之間,多為2~3天,個別病例可達8~9天。其中,腺型和皮膚型鼠疫的潛伏期較長,約為2~8天;原發性肺鼠疫和敗血型鼠疫的潛伏期較短,約為1~3天。鼠疫通常發病急劇,主要表現為寒戰、高熱,體溫可驟升至39℃~41℃,呈稽留熱、劇烈頭痛,有時出現中樞性嘔吐、呼吸急促、心搏過速、血壓下降。重症病人初期即可出現血壓下降、意識不清、譫妄等。

腺鼠疫

本型鼠疫最為常見,除具有鼠疫的全身表現以外,病人會有淋巴結腫大的症狀,淋巴結腫大與發熱同時出現,表現為迅速的瀰漫性淋巴結腫脹,典型的表現為淋巴結明顯觸痛而堅硬,與皮下組織沾黏,失去移動性,周圍組織顯著水腫,可有充血和出血,由於疼痛劇烈,病人常呈被動體位。

肺鼠疫

原發性肺鼠疫

原發肺鼠疫起病急驟,寒戰高熱,在起病24~36小時內可發生劇烈胸痛、咳嗽、咳大量泡沫粉紅色或鮮紅色血痰;呼吸急促並呼吸困難;肺部僅可聞及少量散在濕囉音或輕微的肋膜摩擦音,較少的肺部體徵與嚴重的全身症狀常不相稱。

繼發性肺鼠疫

繼發性肺鼠疫是在腺鼠疫或敗血型鼠疫症狀基礎上,病情突然加劇,出現原發性肺鼠疫呼吸系統表現。

敗血症型鼠疫

分為原發性和繼發性兩種類型,感染鼠疫菌後尚未出現局部症狀,即發展為敗血症的為原發敗血型鼠疫。繼發性者病初有肺鼠疫、腺鼠疫或其他類型的相應表現而病情進一步加重,主要表現為寒戰高熱或體溫不升、神志不清、譫妄或昏迷,進而發生感染性休克。

皮膚型鼠疫

鼠蚤叮咬處出現疼痛性紅斑,迅速形成皰疹和膿皰,可混有血液,可形成癤、癰,表面被有黑色痂皮,周圍暗紅,底部為堅硬的潰瘍,頗似皮膚炭疽。偶見全身性皰疹,類似天花或水痘。

眼型鼠疫

病菌侵入眼部,引起結膜充血、腫痛,甚至形成化膿性結膜炎。

咽喉型鼠疫

病菌由口腔侵入,引起急性咽炎及扁桃腺炎,可伴有頸淋巴結腫大,可為無症狀的隱性感染,但咽部分泌物培養可分離出鼠疫耶爾森菌,多為曾接受預防接種者。

腸炎型鼠疫

除全身症狀外,有嘔吐、腹痛、腹瀉、里急後重及黏液便,糞便中可檢出病菌。

腦膜炎型鼠疫

可為原發或繼發,有明顯的腦膜刺激症狀,腦脊髓液為膿性,抹片及培養可檢出鼠疫耶爾森菌。

敗血症

鼠疫可引起多器官、多系統急性損傷,出現相關的併發症,比如敗血症。細菌進入血液循環,並在其中生長繁殖,產生毒素而引起的全身性嚴重感染,輕者僅有發熱、白血球計數增高等一般感染症狀,重者可發生感染性休克、多器官功能衰竭,甚至死亡。

壞疽

病人皮膚出現皰疹和膿包,嚴重者破潰可導致手指和腳趾等肢體遠端的壞疽,可能需要截肢。

看醫

10天內到過鼠疫流行區,且具有鼠疫臨床表現,比如發熱、淋巴結腫痛、咳嗽、胸痛、出血傾向等的病人,均應及時就醫。確診或疑似鼠疫病人,均應迅速組織嚴密的隔離,就地治療。

- 具有疫區接觸史,或者病(死)旱獺和其他動物進食史的人,若出現發熱、寒戰、淋巴結腫痛等全身不適,則需及時至醫院確診病情。

- 治療後病人如有身體不適可至醫院隨診。

- 優先到感染科就診。

- 如病人血壓下降、脈搏細速、神志不清,應到急診科就醫。

- 10天內是否去過鼠疫流行區?

- 目前主要症狀是什麼?(如寒戰、高熱、體溫驟升等)

- 發病前有無接觸或者剝殺、進食病(死)旱獺和其他動物的經歷?

- 最近是否被跳蚤叮咬過?

- 是否接觸過鼠疫病人?

常規檢查

血液常規

明確各類血球數值,有助於診斷。鼠疫病人的外周血白血球總數大多升高,常達(20~30)×10^9/L以上,嗜中性白血球顯著增髙,紅血球、血紅素與血小板均可減少。

尿液常規

尿沉渣中可見紅血球、白血球和細胞管型。

糞常規

糞便潛血可呈陽性。

凝血功能

肺鼠疫和敗血症型鼠疫病人在短期即可出現彌散性血管內凝血,表現為纖維蛋白原濃度減少(小於2g/L),凝血酶原時間和部分凝血激酶時間明顯延長,D-二聚體和纖維蛋白原降解產物明顯增加。

腦脊髓液

腦膜炎型病例可表現為壓力升高,外觀混濁,白血球常大於4×10^9/L,嗜中性白血球為主,蛋白明顯增加,葡萄糖和氯化物明顯下降,腦脊髓液鱟(Limulus)試驗陽性。

血生化

丙胺酸轉胺酶(ALT)、穀草轉胺酶(AST)、乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸磷化酶(CK)、肌酸酐(Cr)、尿素氮(BUN)等指標檢查,可了解肝、腎功能和心肌損傷程度。

抹片檢查

用血、尿、便及腦脊髓液做抹片或印片,革蘭染色,可找到兩端濃染的短桿菌,陽性率為50%~80%。

細菌培養

動物的脾、肝等臟器或病人的淋巴結穿刺液、膿、痰、血、腦脊髓液等,接種於普通瓊脂或肉湯培養基可分離出鼠疫耶爾森菌。

血清學檢查

包括鼠疫反相間接血凝試驗(RHIA)、酶聯免疫吸附試驗(ELISA)、膠體金紙上色譜試驗,主要用於檢測鼠疫F1抗原和鼠疫F1抗體。

分子生物學檢測

聚合酶鏈式反應(PCR)方法有助於檢測鼠疫特異性基因。

對10天內到過鼠疫流行區,有與可疑鼠疫動物或病人接觸史。起病急驟,病情迅速惡化的高熱病人,且具有下列臨床表現之一者,可做出鼠疫的疑似診斷。

- 起病急驟,高熱,白血球劇增,在未用抗菌藥物或僅用青黴素族抗菌藥物情況下,病情迅速惡化,在48小時內進入休克或更嚴重的狀態。

- 急性淋巴結炎,淋巴結腫脹,劇烈疼痛並出現強迫體位。

- 出現重度毒血症、休克症候群而無明顯淋巴結腫脹。

- 咳嗽、胸痛、呼吸急促,咳痰帶血或咳血

- 重癥結膜炎伴有嚴重上、下眼瞼水腫。

- 劇烈頭痛、昏睡、頸部強直、譫語妄動、腦壓高、腦脊髓液渾濁。

- 未接種過鼠疫菌苗,鼠疫FI抗體效價在1:20以上者。

疑似病例分離到鼠疫桿菌,分子生物學檢測陽性或血清學陽性者可判定為確診病例。

與腺鼠疫相鑑別的疾病

急性淋巴結炎

常繼發於其他感染病灶,受累區域的淋巴結腫大、壓痛,常有淋巴管炎,全身症狀較輕。

絲蟲病淋巴結腫大

本病急性期,淋巴結炎與淋巴管炎常同時發生,數天後可自行消退,全身症狀輕微,血液抹片檢查可找到微絲蚴。

與肺鼠疫相鑑別的疾病

大葉性肺炎

臨床特點為咳鐵鏽色痰,肺部可有肺實變體徵,痰液培養可獲相應病原體診斷。

炭疽

發病後多出現低熱、疲勞和心前區壓迫等,持續2~3天後突然加重。而肺鼠疫病例臨床表現重,進展快。

與敗血症型鼠疫相鑑別的疾病

及時檢測疾病的病原或抗體,與其他原因所致敗血症、鉤端螺旋體病、腎症候群出血熱、流行性腦脊髓膜炎等相鑑別。

治療

鼠疫是細菌引起的烈性甲類傳染病,因此需嚴格隔離病人和疑似病人,並對病人採取抗菌治療和對症支持治療。鼠疫的治療仍以鏈黴素為首選,注意初期、足量、總量控制的用藥策略。用量根據病型不同、疫源地不同而異,肺鼠疫和敗血型鼠疫用藥量大,腺鼠疫及其他各型鼠疫用藥量較小。

對症治療

- 發熱大於38.5℃,或全身酸痛明顯者,可使用解熱鎮痛藥。

- 有瀰漫性血管內凝血者,在給予血小板、新鮮冰凍血漿和纖維蛋白原等進行替代治療的同時,給予肝素抗凝治療。中毒症狀嚴重者,可適當使用腎上腺皮質激素。腺鼠疫腫大的淋巴結切忌擠壓,皮膚病灶可予0.5%~1%的鏈黴素軟膏塗抹。必要時可在腫大淋巴結周圍注射鏈黴素,並施以濕敷,病灶化膿軟化後可切開引流。

抗菌治療

- 腺鼠疫、肺鼠疫和敗血症型鼠疫,給予鏈黴素肌注,體溫下降至37.5℃以下,全身症狀和局部症狀好轉時逐漸減量,療程一般為10~20天。減量時要特別注意不要大幅度減量,防止病情反覆。

- 皮膚鼠疫按一般外科療法處置皮膚潰瘍,必要時局部滴注鏈黴素或敷磺胺軟膏。

- 有腦膜炎症狀的病人在特效治療的同時輔以氯黴素靜脈滴注,療程10天,兒童根據具體病情確定給藥劑量。亦可選用氨基糖苷類、氟喹諾酮類、第三代頭孢菌素及四環素等。

- 其他型鼠疫的治療參考上述腺鼠疫治療方法。

其他治療藥物

主要包括慶大黴素、卡那黴素、 Amikacin 等,可在鏈黴素過敏或妊娠情況下使用。另外,可使用喹諾酮類、四環素類藥物進行聯合治療。喹諾酮類藥物抗菌譜廣、抗菌活性強,屬於濃度依賴性抗生素。目前肺鼠疫和鼠疫敗血症病人可採取氟喹諾酮類( Ciprofloxacin 、氧氟沙星、左氧氟沙星)的一種作為聯合用藥。另外,四環素類對臨床各型鼠疫病人,可作為聯合用藥,具體用法需諮詢主治醫生。

高熱者給予冰敷、酒精擦浴等物理降溫措施。

預後

鼠疫既往的病死率極高,近年來,由於抗生素的及時應用,病死率降至10%左右。

及時發現和治療的鼠疫病人,大多數可以獲得治癒,但治療不及時者病死率很高。

鼠疫病人的生存期因所患鼠疫的類型不同而不同,輕型可能不影響壽命,反之可能在數天內搶救無效死亡。

鼠疫病人治療後需遵醫囑定期至醫院複查,發現不適也可隨時複診。

飲食

本病與飲食相關性較低,需注意在急性發熱期給予病人易消化、高蛋白、高維他命的流質或半流質飲食,並根據情況遵醫囑給予靜脈營養支持或鼻飼,無特殊飲食禁忌。

照護

鼠疫病人一旦確診需進行嚴密隔離,由醫護人員進行專業護理。病人自己可注意對一些特殊症狀的護理,如腺鼠疫病人出現淋巴結腫大,需避免擠壓等。家屬雖不能與病人見面,也需要通過電話等積極主動關心病人,以舒緩病人可能出現的不良情緒,幫助病人建立信心。

- 發熱病人需注意及時補充熱量和液體,遵醫囑進行物理或藥物降溫。

- 腺鼠疫病人因局部淋巴結炎引起劇痛,而使肢體不能活動,可用軟墊或毛毯等適當襯墊,以緩解疼痛;切忌擠壓。

- 肺鼠疫病人應注意保持呼吸道通暢,及時清除口咽部的分泌物及痰液。呼吸困難者可取半坐位或坐位。

- 熟悉和掌握鼠疫治療常用藥物、用量、不良反應及禁忌證。使用鏈黴素應注意觀察有無耳鳴及聽力下降,若岀現耳鳴,應立即告知醫生。

病人因嚴密隔離而與外界隔絕,家人、朋友可通過電話等方式積極主動關心病人,鼓勵病人建立信心、戰勝疾病、積極配合各種治療。

預防

鼠疫的預防主要包括由專業部門進行傳染源的管理,以及切斷傳播途徑等,普通人群可通過不食及接觸鼠類或其他齧齒動物,注意居家衛生,防鼠防蚤等進行預防。疫區及其周圍人群可通過預防性服藥或接種進行預防。

防鼠疫「三不要」

包括不接觸、不剝皮、不煮食病(死)動物。不在旱獺洞周圍坐臥休息,以防跳蚤叮咬,不到鼠疫病人或疑似鼠疫病人家中探視。

個人防護

凡接觸鼠疫或疑似鼠疫病人的人員,應採取加強防護。醫護人員進入病房應著全套個人防護裝備,主要包括防護眼鏡、防護服、N95口罩、手套、鞋套等。

預防性用藥

對鼠疫病人的直接接觸者、被疫區跳蚤叮咬的人、接觸了染疫動物分泌物及血液者,以及鼠疫實驗室工作人員操作鼠疫菌時發生意外事故的,均應當進行鼠疫預防性用藥。

預防接種

主要對象是疫區及其周圍的人群,參加防疫工作人員及進入疫區的醫務工作者。非流行區人員應在鼠疫菌苗接種10天後方可進入疫區。