多瓣膜病

概述

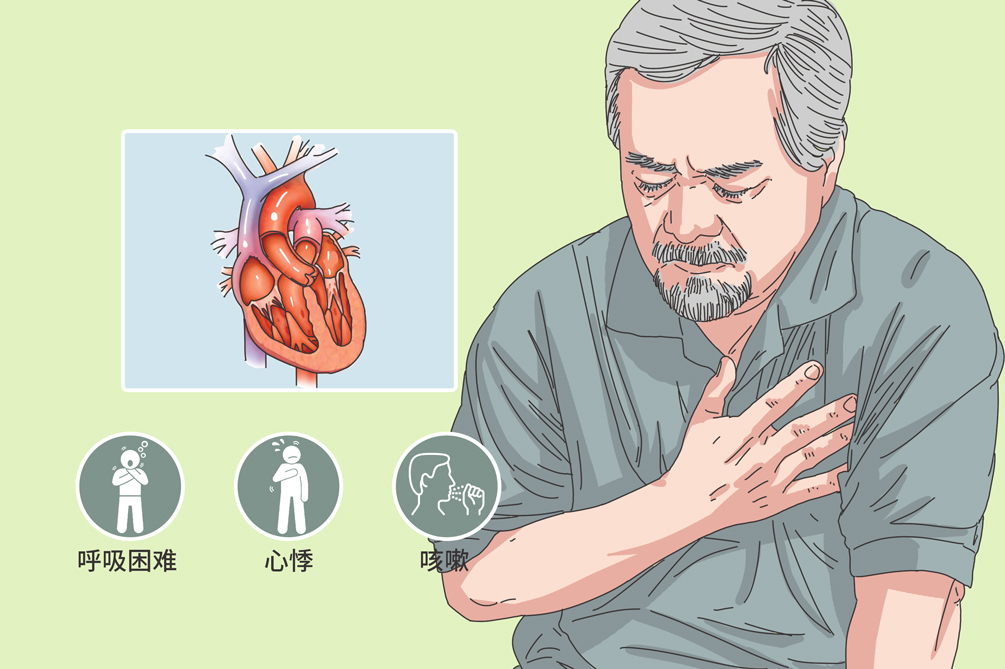

多瓣膜病又稱聯合瓣膜病,是指兩個或兩個以上瓣膜病變同時存在。病因多為一種疾病同時損害幾個瓣膜,一個瓣膜病變致血流動力學異常引起其他瓣膜繼發關閉不全,不同疾病分別導致不同瓣膜損害。臨床症狀多表現為呼吸困難、心悸、咳嗽、咳血、乏力、心絞痛、眩暈、猝死等。治療以手術治療為主,多行人工瓣膜置換術,手術風險比單瓣膜手術風險高。

- 就診科別:

- 心血管內科、急診科

- 英文名稱:

- Multivalvular disease

- 疾病別稱:

- 心臟聯合瓣膜病變、心臟多瓣膜病變

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 急性肺水腫、心臟衰竭、心房顫動、血栓栓塞

- 治療周期:

- 視具體治療方案而定,一般3~5週

- 臨床症狀:

- 呼吸困難、心悸、咳嗽、咳血、心絞痛

- 好發人群:

- 風濕性心臟病、老年退化性改變、黏液樣變性、單瓣膜病變等基礎疾病病人

- 常用藥物:

- Digoxin 、呋塞米、 Spironolactone

- 常用檢查:

- 體格檢查、心電圖、心臟都卜勒超音波、血液常規、超音波心動圖

以下為臨床常見類型:

二尖瓣狹窄伴主動脈瓣關閉不全

常見於風濕性心臟病,二尖瓣狹窄可使左心室擴張延緩,周圍血管征不明顯,聽診二尖瓣舒張期雜音可減弱,甚至消失。

二尖瓣狹窄伴主動脈瓣狹窄

若二尖瓣狹窄重於主動脈瓣狹窄,後者的一些表現常被掩蓋,左心室充盈受限和左心室收縮壓降低,延緩左心室肥厚和減少心肌耗氧,故心絞痛不明顯。

主動脈瓣狹窄伴二尖瓣關閉不全

為危險的多瓣膜病,風心病中相對較少見。

二尖瓣關閉不全伴主動脈瓣關閉不全

左心室承受雙重容量過度負荷,使左心室舒張期壓力明顯上升,可進一步加重二尖瓣逆流,較早發生左心室衰竭。

二尖瓣狹窄伴三尖瓣和(或)肺動脈瓣關閉不全

常見於晩期風濕性心臟病二尖瓣狹窄病人。

病因

引起多瓣膜病的病因,多數為單一病因,少數為多種病因引起。

- 一種疾病同時損害幾個瓣膜:最常見為風濕性心臟病,近一半病人有多瓣膜損害。其次為老年退化性改變、黏液樣變性,可同時累及二尖瓣和三尖瓣,兩者可同時發生脫垂。感染性心內膜炎也可累及多瓣膜。

- 一個瓣膜病變致血流動力學異常引起其他瓣膜繼發關閉不全:如主動脈瓣膜關閉不全使左心室容量負荷過度而擴大,產生繼發二尖瓣關閉不全。

- 不同疾病分別導致不同瓣膜損害:如先天性肺動脈瓣狹窄伴風濕性二尖瓣病變。

- 類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、心內膜纖維化以及藥物等也可能引起多瓣膜病。

年齡

年齡的增大可能也是此病的誘發因素之一。

疾病

糖尿病、高血壓、高血脂等疾病可能也是此病的誘發因素之一。

聯合瓣膜病變約占心臟瓣膜疾病的27%~41.5%,約占心臟瓣膜手術的11.5%~28%,平均15%左右。在聯合瓣膜病變中以雙瓣膜病變最為常見,約占52%~87%,其次為三瓣膜病變,約占7%~24.5 %,四瓣膜病變非常罕見,約小於1%。雙瓣膜置換術風險較單瓣膜置換術手術風險高70%左右。

好發於患有風濕性心臟病、老年退化性改變、黏液樣變性、單瓣膜病變等基礎疾病病人。

症狀

多瓣膜病病人的臨床症狀取決於受損瓣膜的組合形式和各瓣膜受損的相對嚴重程度。多表現為呼吸困難、氣促、心悸、咳血、咳嗽、乏力、多汗、心絞痛等。併發症多為心臟衰竭、心房纖顫、動脈栓塞、肺部感染、感染性心內膜炎等。

雖然某一瓣膜的損害可能減輕或抵消另一瓣膜病變的血流動力學變化,從而減輕臨床症狀,但總的來說,多瓣膜病變在病理生理上往往可使病情進展更快,對心功能造成綜合性不良影響。全身症狀多表現為呼吸困難、氣促、心悸、咳血、咳嗽、乏力、多汗、心絞痛、眩暈、暈厥、食欲不振、腹脹、栓塞、猝死等。

心臟衰竭

心臟衰竭簡稱心臟衰竭,是指各種原因導致心臟泵血功能受損,心排血量不能滿足全身組織基本代謝需要的症候群,主要表現為呼吸困難、活動受限、體液瀦留等。

心房纖顫

心房顫動簡稱心房顫動,是一種常見的心律失常,是指規則、有序的心房電活動喪失,代之以快速、無序的顫動波,是嚴重的心房電活動失調。

動脈栓塞

動脈栓塞是指由於栓塞物黏附在血液流動的動脈壁上,導致血液在器官或其他身體部位的流動突然中斷或受阻。栓塞物是阻礙血液流動的任何事物,比如空氣、脂肪、腫瘤等,而最主要類型的栓塞物是血凝塊,也叫血塊或血栓。動脈栓塞常表現為突發言語不清、急性腹痛、肢體運動失靈、肢體疼痛、脈搏減弱,甚至消失、皮膚蒼白、下肢感覺異常。

感染性心內膜炎

感染性心內膜炎是由病原微生物循血行途徑引起心內膜、心瓣膜或鄰近大動脈的感染,伴贅生物的形成。多發生於伴有器質性心臟病的病人。

看醫

當多瓣膜病病人出現呼吸困難、氣促、心悸、咳嗽、咳血、暈厥等症狀,需及時就診於心血管內科或急診科通過相應的體格檢查和輔助檢查,如血液常規、心電圖、心臟都卜勒超音波等結合臨床表現可對本病做出診斷。

- 如病人出現氣促、心悸、咳嗽、咳血、食欲不振、腹脹、心絞痛、呼吸困難等症狀,需及時就醫。

- 若病人併發心臟衰竭、心房顫動等併發症需立即就醫。

- 如病人出現咳嗽、氣促、暈厥、等症狀,應優先就診於心血管內科。

- 如病人出現呼吸困難、心悸、咳血等症狀,應優先就診於急診科。

- 目前都有什麼症狀?(如呼吸困難、乏力、暈厥、食欲不振等)

- 症狀持續多久了?

- 在家服用過什麼藥物嗎?

- 以前得過什麼疾病嗎?(如先天性心臟病)

- 以前做過手術嗎?尤其是心臟手術?

體格檢查

以聽診為主。二尖瓣狹窄伴主動脈瓣關閉不全,聽診二尖瓣舒張期雜音可減弱,甚至消失。

心電圖檢查

心電圖作為臨床中常用的檢查方法之一,可較好的反應心臟電活動。但是心電圖在心臟瓣膜病的診斷敏感性及特異度均不高。

心臟都卜勒超音波

心臟彩色都卜勒超音波對多瓣膜病具有較高的特異性及靈敏度,且該方法為無創檢查,同時聯合心電圖檢查,不僅可提高診斷靈敏度及特異度,提高臨床診斷正確率,同時可協助臨床醫師了解心臟電生理活動,及早進行干預,防止心臟出現不可逆性損傷,進而提高病人預後。

超音波心動圖

超音波心動圖不但可明確解剖診斷,且對病變程度和病因的診斷有極大價值。

- 病人自述有呼吸困難、氣促、心悸、咳嗽、咳血、食欲不振、腹脹等症狀。

- 結合體格檢查有胸骨左緣舒張期初期雜音,其中大部分有不同程度的主動脈關閉不全,並非Graham steell雜音。

- 通過超音波心動圖、心導管檢查和心臟造影可明確診斷。

二尖瓣狹窄

二尖瓣狹窄是由於二尖瓣開放受限、瓣口面積縮小,血流受阻引起的一系列症狀,典型症狀表現為呼吸困難、咳血、咳嗽,體徵有明顯的二尖瓣面容,雙顴紺紅,特徵性的雜音為心尖區舒張中末期低調的隆隆樣雜音。可根據臨床表現及特徵鑑別。

主動脈瓣關閉不全

主動脈瓣關閉不全主要由主動脈瓣膜本身病變、主動脈根部疾病所致。典型的心臟雜音為主動脈瓣區舒張期雜音,為一高調遞減型雜音,舒張期初期出現。嚴重的主動脈瓣關閉不全常有收縮中期雜音,向頸部及胸骨上傳導。可有周圍血管征、水沖脈、槍擊音的雜音表現,根據體徵可鑑別。

治療

多瓣膜病內科治療同單瓣膜損害者,手術治療為主要措施。多瓣膜人工瓣膜置換術死亡危險在3%~8%,預後良好。雙瓣膜置換手術風險較單瓣膜置換術風險高70%左右,應仔細分析各瓣膜病治療的利弊,並行超音波心動圖檢查以確定診斷及治療方法。

Digoxin

適用於收縮功能不全者,使心肌淨耗氧量明顯降低,此外能減慢心率,減慢房室傳導,縮短心肌細胞的復極過程,使周圍血管收縮,抑制腎小管對鈉的再吸收,而產生直接的利尿作用。

呋塞米

又稱速尿,是一種廣泛應用於治療充血性心臟衰竭和水腫的袢利尿藥。利尿作用強效而短,起效快,治療期間容易引起低血鉀症等離子失調,注意監測。

Spironolactone

Spironolactone 又叫螺內酯,屬於醛固酮受體阻斷劑,屬於保鉀利尿劑,其作用於腎遠曲小管和集合管,利尿作用比較弱,但是緩慢而持久,常常與排鉀利尿劑合用,可以加強利尿效果,並且預防低血鉀症。 Spironolactone 能夠阻斷醛固酮的效應,所以能夠抑制心血管重塑,長期應用於慢性心臟衰竭的病人,能夠改善病人的遠期預後。

硝酸甘油

這類藥物可以擴張小靜脈,減少回心血量,減少心臟的前負荷,改善心臟衰竭的症狀。

通過積極的內科治療仍不能控制症狀者,或心臟結構及功能發生明顯改變時,應儘早行手術治療,包括瓣膜氣球成形術、瓣膜修補術和人工瓣膜置換術,還可以經導管治療心臟瓣膜病,手術方式依據每個病人的情況綜合考慮決定。

預後

大部分積極治療的多瓣膜病病人及手術順利的病人預後良好,如病情較重或者手術出現意外及未進行積極治療的病人,將影響病人的生存時間。

多瓣膜病可以治癒。

心臟瓣膜的病變會影響病人生存時間,需及時治療,有手術指征時,儘早手術,遠期預後好,可達到或接近正常壽命。

建議病人3個月進行複診一次,查看病情的發展及轉歸狀況及術後的恢復狀況。

飲食

本病無特殊飲食,建議進食高熱量、半流質食品,鼓勵多次進食,保證充足新鮮蔬果和飲水,避免出現便秘等情況。

照護

日常病人應注意遵醫囑正確用藥,制定合適活動計劃,保持心情舒暢,積極鍛煉身體,預防繼發感染等。

- 病人應了解各類藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,正確服用。

- 根據心功能及體質情況制訂活動計劃。

- 保持心情舒暢,避免情緒過於激動。

- 預防感染,發生感染及時到正規醫院就診。

- 置換生物瓣的育齡期婦女,至少待換瓣術後6個月停用抗凝血藥後,心功能恢復良好方可考慮妊娠。

積極監測病情,定期複查心臟超音波,以便衡量病人是否符合手術指征。

預防

鍛煉身體、合理飲食、保持良好的生活習慣、有效防治風濕熱、積極治療病人原發疾病都可以有效預防多瓣膜病。

- 合理膳食,三餐規律,宜清淡飲食、低脂、少油、少糖、少鹽,定時、定量進餐。

- 積極鍛煉身體,每天運動1小時,對於提高身體免疫力很重要。

- 積極治療心臟原發疾病、風濕熱。