黑色素瘤

概述

黑色素瘤是一種起源於黑素細胞的皮膚惡性腫瘤,可發生於正常皮膚,也可由色素痣惡變形成。該病病因不明,起病隱襲,惡性程度高、易轉移、預後差,約占皮膚惡性腫瘤的1%。惡性黑色素瘤可見於任何年齡,多見於中、老人,好發於白色人種。治療以手術治療為主。我國惡性黑色素瘤的發病率不高,但有逐漸增高的趨勢。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- melanoma

- 疾病別稱:

- 惡性黑色素瘤

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 具有一定遺傳傾向

- 併發疾病:

- 淋巴結腫大、皮膚潰爛

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 出血、潰瘍

- 好發人群:

- 30歲以上的成年人、曾受到X線照射的人群、經常受到紫外線照射的人群

- 常用藥物:

- 白介素-2、溶瘤病毒

- 常用檢查:

- 腫瘤細胞切片檢查、免疫組化檢測

表淺播散型黑色素瘤

占所有皮膚惡性黑色素瘤的70%,初期為扁平狀,至垂直生長期時皮損進一步增大,周邊呈鋸齒狀。

結節型黑色素瘤

占所有皮膚惡性黑色素瘤的15%~30%,侵襲性較強,顏色較深,多為藍黑色,類似血泡或血管瘤,也有紅色、灰色、紫色,甚至無色。

雀斑型黑色素瘤

較少見,約占所有皮膚惡性黑色素瘤的4%~10%,幾乎均局限於頭頸部,多為棕黃色皮損,周邊纖細、迂曲,呈鋸齒狀,較少出現轉移。

肢端雀斑型黑色素瘤

僅占所有皮膚惡性黑色素瘤的2%~8%,病變特徵性出現於手掌、足底或甲床下,呈棕黃色或褐色,可突然出現顏色改變。多發生於老人,發病較快,侵襲性強,容易出現轉移。

病因

目前黑色素瘤的病因尚未明確,可能與種族與遺傳、燒傷以及外傷和刺激有關,已發現一些可以增加發病的誘因,如過多紫外線暴露、黑色素瘤家族史、某些疾病或藥物影響等。

種族與遺傳

家族性黑色素瘤病人通常較散發性病人年輕,並且常為多發性。

日曬

黑色素瘤多見於對過度日曬極度敏感的人群。但淺表擴散性黑色素瘤的發生與偶爾的強烈日曬,尤其是幼年孤立的嚴重曬傷事件關係密切。

外傷與刺激

創傷與刺激可使良性色素性皮膚病惡變,不少年輕病人常有多年前「點痣」史。

膚色白皙

皮膚的黑色素較少,其保護免受紫外線照射損傷的作用也較小。相比膚色較深者,金色或紅色的頭髮、淺色的眼睛、易曬傷或長雀斑者患黑色素瘤的可能性更大。

過多紫外線暴露

來自陽光、曬黑燈和曬黑床的紫外線照射,可增加患皮膚癌的風險,尤其是黑色素瘤。

黑色素瘤家族史

黑色素瘤可呈家族性發病,若兩位或兩位以上近親患黑色素瘤,這個人患黑色素瘤可能性會大大增加。此外,極少數家族患有遺傳性皮膚疾病,如著色性干皮病,其皮膚對陽光極為敏感,大大增加了患黑色素瘤風險。

免疫系統衰弱

免疫系統衰弱的人患黑色素瘤風險增加,如曾接受器官移植者。

某些疾病或藥物

有些疾病或藥物會使皮膚對陽光更敏感,或抑制免疫系統,從而增加罹患黑色素瘤風險。

- 黑色素瘤的發病率並不算高,中國2015年的數據是每十萬人中有8例,目前黑色素瘤發病正逐年增加。

- 與歐美主要分布在皮膚淺表的皮膚型不同,中國約有50%的病人的黑色素瘤是分布在四肢末端皮膚的肢端型,更容易發生轉移。

- 30歲以上的成年人多見,男女比例為2:1。

- 特別是有皮膚受傷的病史。

- 曾多次大量受到X線照射的人群。

- 少數病例也稱家族性傾向。

症狀

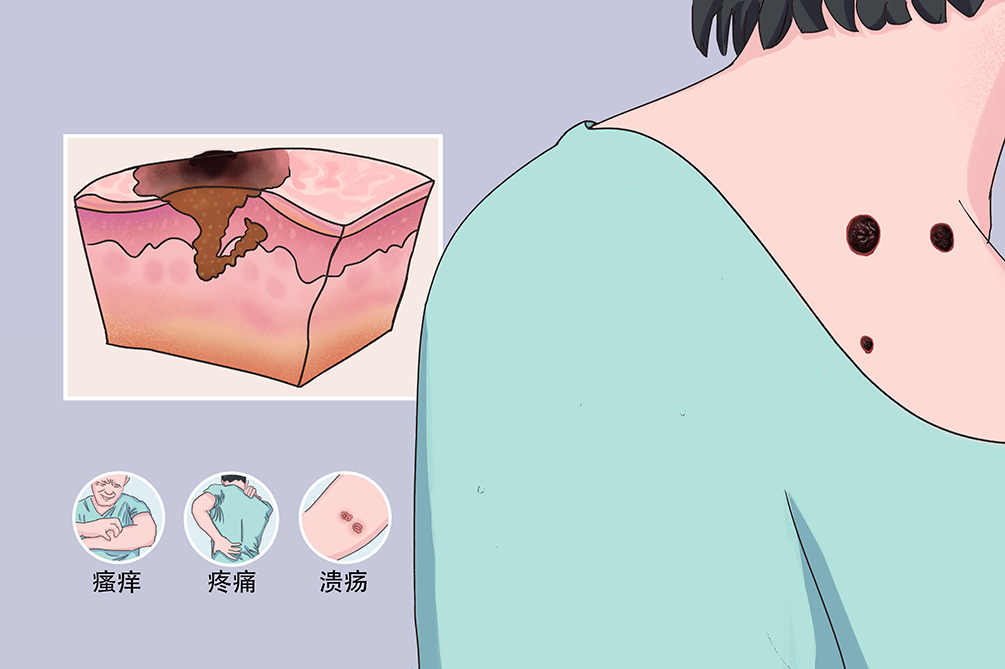

皮膚惡性黑素瘤的臨床症狀包括出血、搔癢、壓痛、潰瘍等,一般來講,黑素瘤的症狀與發病年齡相關,年輕病人一般表現為搔癢、皮損的顏色變化和界限擴大,老年病人一般表現為皮損出現潰瘍,通常提示預後不良。

異常痔

以老人為主,好發於臉緣,特別是內毗部,或由黑痣、色素沉澱斑等惡變而成。

硬結

初期病變,如黑痣為隆起的小硬結,其色素分布可濃淡不一,在結節外圍還可有衛星結節分布,附近色素彌散,血管充盈。初期惡變症狀可總結為「ABCDE」表現,即形狀不對稱、邊緣不規則、顏色不均、直徑、演變或隆起。有些黑色素瘤還表現為小的、均勻病灶,邊界清晰。

出血、潰瘍

後期可有中央潰瘍,潰瘍表面有痂,剔除結痂基底易出血。部分病例可在短期內迅速長成巨大的菜花樣腫塊。

惡性痣的外觀差異很大,有些可能會顯示以上的所有變化,而有些可能只有一個或兩個異常的特徵。末期出現肝、肺、骨、腦等遠處轉移,因轉移部位不同而症狀不同,如轉移至骨出現骨痛,肺轉移表現為咳嗽、咳血等。

青光眼

一組進行性視神經損害、最終損傷視力的疾病統稱,主要與病理性的眼壓升高有關。

視網膜剝離

視網膜剝離的發生與視網膜周邊部的格子狀和囊樣變性、視網膜裂孔形成、玻璃體液化和牽拉、視網膜下腔滲出物積聚等密切相關。

看醫

對於黑色素瘤早發現、早治療很有意義,特別是有誘發因素及易感人群,要特別注意皮膚變化,當發現在摩擦部位出現痣的改變時要及時就診。

- 當痣的色素加深、變大、搔癢,出現出血、疼痛,可能為惡變,要及時就醫。

- 高度懷疑黑色素瘤的病人,要及時到醫院進行下一步檢查,聽取醫生的建議,及時進行切片檢查及病理確診。

- 大多數病人應首先就診皮膚科。

- 若病人出現其他併發症,如飛蚊症、血便等,可先去相應科別就診,如眼科、消化內科等。

- 因為什麼來就診的?

- 痣的增大是突然出現還是慢慢一點點增大的?

- 目前都有什麼症狀?(如痣的突然出現及迅速增大、搔癢、出血等)

- 是否有以下症狀?(皮膚出現潰瘍、淋巴結腫大、飛蚊感、咳嗽、骨骼疼痛)

- 既往有無其他病史?

體格檢查

著重於皮膚、局部、區域淋巴結的檢查,可進行初步診斷。

影像學檢查

用於診斷和分期,區域淋巴結超音波、胸部X線或CT、腹盆部超音波、增強CT或磁共振、全身骨掃描,如果臨床懷疑區域淋巴結轉移,建議首選淋巴結超音波。

實驗室檢查

血液常規、肝腎功能和乳酸脫氫酶,這些指標主要為後續治療做準備,同時了解預後情況。

免疫組織化學檢測

檢測黑色素細胞特徵性標誌物,對黑色素瘤與其他疾病的鑑別有幫助。

基因檢測

有助於一些疑難雜症的病例診斷和鑑別診斷,還可預測分子標靶藥物治療預後和指導臨床。

病理組織學檢查

確診黑色素瘤的必要步驟,通過對病灶切片檢查進行組織學病理確認。對於臨床初步判斷無遠處轉移的黑色素瘤病人,切片檢查一般應進行完整切除。如果病灶面積過大或已有遠處轉移需要確診的,可行局部切取切片檢查,以及相關淋巴結切片檢查。

臨床表現

典型的原有痣突然迅速增大,會突然出現多發痣,痣的顏色大小出現改變,並伴有皮膚搔癢、潰瘍。

病理組織學檢查

發現黑色素腫瘤細胞,可確診。

影像學表現

用於黑色素瘤的診斷和分期,可發現是否有遠處轉移,如果臨床懷疑區域淋巴結轉移,建議首選淋巴結超音波。

不典型痣與黑色素瘤

不典型痣

為色澤、邊界和大小不定的孤立性或多發性痣,可為散發性或家族性。不典型痣的主要特點為:病變大小懸殊(<5mm~>1公分)、色澤不均、外形不規則、邊界不清、好發於軀幹部。不典型痣有惡變可能,可發展為惡性黑色素瘤。

皮膚黑色素瘤

初期臨床表現為痣或色素斑迅速增大、隆起、邊緣不整,色素不均,破潰不愈等,進而可出現衛星灶、局部淋巴結腫大、移行轉移(經由淋巴管在原發灶與區域淋巴結之間形成皮下結節)和遠處轉移。

基底細胞癌與黑色素瘤

基底細胞癌

人類最常見的皮膚惡性腫瘤。基底細胞癌常出現於陽光暴露的部分皮膚,其腫瘤生長緩慢,極少出現轉移。病理表現為由腫瘤細胞表皮的基底層向深部浸潤,癌巢周圍為一層柱狀或立方形細胞,腫瘤細胞染色深,排列不規則,胞內可含黑色素。治療方法取決於腫瘤部位,手術、放療或冷凍療法均有效。

皮膚黑色素瘤

初期表現為正常皮膚上出現黑色損害,或原有黑痣在近期內擴大、色素加深。隨著病灶的增大,皮損隆起呈斑塊、結節狀或菜花狀,表面易破潰、出血,周圍可有不規則的色素暈或色素脫失暈。若腫瘤於皮下生長,則呈皮下結節或腫塊,若向周圍擴散,還可出現衛星狀損害。轉移及擴散是本病的常見發展結局,首先發生局部淋巴結轉移,血流轉移發生較晚,但多發展成廣泛轉移,可累及肝、肺及皮膚等。手術切除為治療原發性皮膚黑色素瘤的理想療法。化療多針對末期或轉移的病人。

治療

黑色素瘤的治療涉及到多個學科和多種方法,在治療時要注意診療團隊的模式,避免單科治療的局限性。在實際應用中,醫生會根據當地醫療水平、病人的自身情況、伴隨疾病等特點指定診療方案。

化療藥物

包括 Paclitaxel 、 Cisplatin 和鉑等傳統細胞毒性藥物,可緩解症狀,但療效較差。

分子標靶藥物

主要為維莫非尼,但存在光過敏、腹瀉、皮疹等不良反應。

免疫治療

包括白介素-2、溶瘤病毒、 Imiquimod 乳膏等,可對癌細胞達到有效識別和殺滅,延長病人的生存期。

初期病人建議原發灶手術切除,對於腫瘤厚度大於1mm或者潰瘍的病人推薦進行前哨淋巴結切片檢查。末期病人除了手術切除腫瘤外,還推薦區域淋巴結清掃。

對於不能耐受手術、手術切緣陽性但是無法進行第二次手術的病人,可行原發病灶的放射治療。對於原發病灶切除安全邊緣不足,但無法再次進行擴大切除手術的病人,也可使用放射治療的方法。放射治療還包括淋巴結清掃術後輔助、肝和腦的遠處轉移治療。

預後

黑色素瘤的預後與年齡、分期、性別有很大關係。通常來說,女性預後好於男性,年輕人好於老人,四肢預後最好,頭頸部預後最差。

黑色素瘤發現越早,治癒可能性愈大。

局限性無轉移的病人五年相對生存率為98%,區域轉移病人為64%,遠處轉移病人為23%。

- 對於原位癌病人,建議常規隨訪,每年至少一次皮膚檢查。

- 對於ⅠA期~ⅡA期病人,前五年每個月1次,五年後根據臨床一年1次,有特殊症狀或體徵時,建議影像學檢查。

- 對於ⅡB期~第四期的病人,第一年每3~4個月一次,第2~3年每6個月一次,第3~5年每6~12個月一次,五年後根據情況及醫囑,一般為一年1次。

飲食

黑色素瘤病人注意避免食用容易引起過敏的食物,生活中的飲食注意以增強抵抗力為目標,多進食有營養的食物。

- 多進食富含蛋白質的食物,增強抵抗力。

- 避免進食容易導致過敏的食物。

- 忌食辛辣、油膩、刺激性的食物。

照護

黑色素瘤病人日常生活中要注意皮膚的清潔衛生,保持乾燥、潔淨。注意心情不要過分緊張,避免加重病情。

- 在抗腫瘤過程中,病人難免會出現心理上的問題,要及時與病人溝通,調整病人的心態,積極對抗疾病。

- 病人應儘早開始復健鍛煉。適當的鍛煉有助患肢的復健、減輕水腫,提高生活質量。

- 避免陽光最強烈的時候外出曝曬。

- 戶外運動穿好防曬服、戴好護目鏡。

- 全年都要塗防曬霜。

- 避免使用曬黑燈和曬黑床。

- 定期對皮膚進行自查,有無新發的痣,原有的痣有無大小、顏色等變化。

在病人接受干擾素治療期間,應避免接種一切免疫疫苗,如流感疫苗等。

預防

由於黑色素瘤沒有特定的病因,目前還沒有有效的預防措施,但建立良好的生活方式對預防疾病的發生,或避免疾病進一步加重有益處。

高危人群的篩檢,建議高危人群定期到醫院進行複查,必要時到專科醫院進行檢查,不要自行處理。

目前尚無有效的預防措施。