心內膜炎

概述

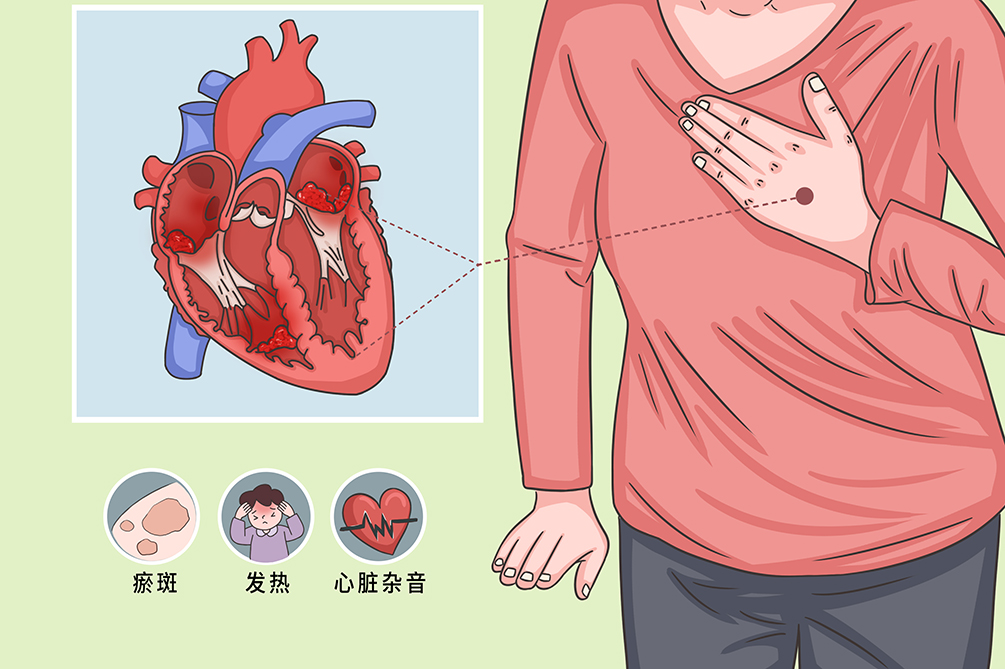

心內膜炎為心臟內膜表面的微生物感染,一般因細菌、真菌或其他微生物(如病毒、立克次體等)循血行途徑直接感染心臟瓣膜、心室壁內膜或鄰近大動脈內膜,伴贅生物形成。本病主要表現為發熱、心臟雜音,需要藥物和手術治療改善,如不積極治療,會有生命危險。

- 就診科別:

- 心血管內科

- 英文名稱:

- endocarditis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心臟衰竭、心肌膿腫、細菌性動脈瘤、遷移性膿腫

- 治療周期:

- 無固定治療周期

- 臨床症狀:

- 發熱、心臟雜音

- 好發人群:

- 器質性心臟病者、人工瓣膜病人

- 常用藥物:

- 青黴素、頭孢曲松、慶大黴素

- 常用檢查:

- 血培養、超音波心動圖、心電圖、X線檢查

病因

心內膜炎主要是由於細菌、真菌或其他微生物(如病毒 、立克次體等)循血行途徑直接感染心臟瓣膜、心室壁內膜或鄰近大動脈內膜。此病好發於器質性心臟病病人、人工瓣膜病人,可由免疫力低下、皮膚黏膜損傷誘發。

引起心內膜感染的因素主要有:

- 病原體侵入血流,引起菌血症、敗血症或膿毒血症,並侵襲心內膜。

- 心瓣膜異常,有利於病原微生物的寄居繁殖。

- 防禦機制的抑制,鏈球菌和葡萄球菌是引起感染性心內膜炎的主要病原微生物。急性者主要由金黃色葡萄球菌引起,少數由肺炎球菌、淋球菌、A族鏈球菌和流感嗜血桿菌等所致。亞急性者草綠色鏈球菌最常見,其次為D族鏈球菌(牛鏈球菌和腸球菌)、表皮葡萄球菌,其他細菌較少見,真菌、立克次體和衣原體為自體瓣膜心內膜炎的少見致病微生物。

免疫力低下

免疫力低下的病人容易感染,病原菌沿著血液循環到心內膜定居,造成心內膜炎。

皮膚黏膜損傷

損傷部位的病原菌進入血液循環,導致暫時的菌血症,循環中的細菌如定居在無菌性贅生物上,感染性心內膜炎即可發生。

無結構性心臟病者發生感染性心內膜炎近幾年呈上升趨勢,可能與靜脈藥物濫用及經血管的有創操作,如永久起搏器或植入型心律轉復除顫器(ICD)電極植入增加有關。人工瓣膜心內膜炎是感染性心內膜炎最嚴重的形式,發生於1%~6%的人工瓣膜病人,人工瓣膜病人罹患感染性心內膜炎的風險是普通人群的50倍 。人工瓣膜心內膜炎的發生率為每年0.3%~1.2%,其中近幾年備受關注的經導管主動脈瓣置換術相關人工瓣膜心內膜炎的發生率第1年為1.0%,此後每年為1.2%,機械瓣膜和生物瓣膜受侵犯的概率相等。

器質性心臟病病人

亞急性者多發生於器質性心臟病,首先為心臟瓣膜病,尤其是二尖瓣和主動脈瓣,其次為先天性心血管病,如心室中隔缺損、動脈導管未閉、法洛氏四重症和主動脈縮窄。

人工瓣膜病人

近年來經導管人工瓣膜置換術迅速發展,人工瓣膜病人罹患感染性心內膜炎的風險是普通人群的50倍,確診率也不斷升高。

症狀

心內膜炎臨床主要可見三大類症狀,即全身感染症狀、心臟症狀、栓塞及血管症狀,部分病人可出現咳嗽、呼吸困難、咳血或胸痛、脾臟大、貧血的症狀。此病可併發有心臟衰竭、心肌膿腫、心肌梗塞、細菌性動脈瘤、遷移性膿腫。

發熱

發熱是感染性心內膜炎最常見的症狀,除有些老年或心、腎衰竭重症病人外,幾乎均有發熱。亞急性者起病隱匿,可有全身不適、乏力、食慾缺乏和體重減輕等非特異性症狀。可有弛張熱,一般小於39℃,午後和晚上高,部分病人熱型不典型,常見頭痛、背痛和肌肉關節痛。急性者呈暴發性敗血症過程,有高熱、寒戰,突發心臟衰竭者較為常見。

心臟雜音

高達85%的病人可聞及心臟雜音,可由基礎心臟病和(或)心內膜炎導致瓣膜損害所致。急性者要比亞急性者更易出現雜音強度和性質的變化,或出現新的雜音。瓣膜損害所致的新的或增強的雜音主要為關閉不全的雜音,尤以主動脈瓣關閉不全多見。

周圍體徵

多為非特異性,近年已不多見。

瘀點

可出現於任何部位,以鎖骨以上皮膚、口腔黏膜和瞼結膜常見,病程長者較多見,指和趾甲下線狀出血。

Roth斑

Roth斑為視網膜的卵圓形出血斑,其中心呈白色,多見於亞急性感染。

Osler結節

Osler結節為指和趾墊出現的豌豆大的紅或紫色痛性結節,較常見於亞急性者。

Janeway損害

Janeway損害為手掌和足底處直徑1~4mm的無痛性出血紅斑,主要見於急性病人,引起這些周圍體徵的原因可能是微血管炎或微栓塞。

動脈栓塞

贅生物引起動脈栓塞占20%~40%,屍檢檢出的亞臨床型栓塞更多。栓塞可發生在機體的任何部位,腦、心臟、脾、腎、腸繫膜和四肢為臨床所見的體循環動脈栓塞部位。

部分病人有動脈栓塞的症狀如肺栓塞,可突然出現咳嗽、呼吸困難、咳血或胸痛,以及感染的非特異性症狀如脾臟大、貧血等。

嚴重者可出現心臟衰竭、心肌膿腫、心肌梗塞、細菌性動脈瘤、遷移性膿腫等併發症。

- 心臟衰竭是最常見的併發症,主要由瓣膜關閉不全所致,主動脈瓣受損者最常發生(75%),其次為二尖瓣(50%)和三尖瓣 (19%),瓣膜穿孔或腱索斷裂導致急性瓣膜關閉不全時可誘發急性左心臟衰竭。

- 心肌膿腫常見於急性病人,可發生於心臟任何部位,以瓣周組織特別是在主動脈瓣環多見,可致房室和室內傳導阻滯,心肌膿腫偶可穿破導致化膿性心包炎。

- 急性心肌梗塞大多由冠狀動脈細菌栓塞引起,以主動脈瓣感染時多見,少見原因為冠狀動脈細菌性動脈瘤。有時細菌栓塞造成的心肌梗塞植入冠狀動脈支架也可導致支架術後的感染。

- 細菌性動脈瘤占3%~5%,多見於亞急性者。受累動脈依次為近端主動脈(包括主動脈竇)、腦、內臟和四肢動脈,一般見於病程末期,多無症狀。發生於周圍血管時易診斷,可捫及搏動性腫塊,如發生在腦、腸繫膜動脈或其他深部組織的動脈時,往往直至動脈瘤破裂出血時方可確診。

- 遷移性浮腫多見於急性病人,亞急性者少見,多發生於肝、脾、骨髓和神經系統。

- 無症狀的神經系統事件更常見,15%~30%病人有神經系統受累的表現:腦栓塞占其中的1/2,大腦中動脈及其分支最常受累;腦細菌性動脈瘤,除非破裂出血,多無症狀;腦出血,由腦栓塞或細菌性動脈瘤破裂所致;中毒性腦病,可有腦膜剌激征;腦膿腫;化服性腦膜炎不常見,後三種情況主要見於急性病人,尤其是金黃色葡萄球菌性心內膜炎。

- 大多數病人有腎損害,包括腎動脈栓塞和腎梗死,多見於急性病人;免疫複合物所致局灶性和瀰漫性腎小球腎炎(後者可致腎衰竭),常見於亞急性病人;腎膿腫不多見。

看醫

當病人出現如發熱、心臟雜音、心臟衰竭、神經系統症狀以及動脈栓塞時需要及時到心血管內科以及相應科別就診,做血培養、超音波心動圖、心電圖、X線檢查、免疫學檢查確診。本病需要與發熱性疾病、心臟衰竭、風濕性心肌炎、左房黏液瘤進行鑑別。

- 出現發熱、心臟雜音、周圍體徵時,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現心臟雜音明顯變化、心臟衰竭、神經系統症狀體徵時,應及時就醫。

- 有動脈栓塞症狀時,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去心血管內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如腦栓塞、腦膿腫、腎栓塞等,可到相應科別就診,如神經內科、腎內科等。

- 以前做過心臟手術嗎?

- 不適的症狀出現多長時間了?

- 目前都有什麼症狀?(如發熱、心悸等)

- 是否有以下症狀?(如頭痛、胸痛、腰痛等症狀)

- 既往有無其他的病史?

血培養

血培養是診斷菌血症和感染性心內膜炎的最重要方法。近期未接受過抗生素治療的病人血培養陽性率可高達95%以上,其中90%以上病人的陽性結果獲自人院後第一日採取的標本。

超音波心動圖

如超音波心動圖發現贅生物、瓣周併發症等支持心內膜炎的證據,可幫助明確感染性心內膜炎診斷。超音波心動圖未發現贅生物時並不能除外感染性心內膜炎,必須密切結合臨床。感染治癒後,贅生物可持續存在。除非發現原有贅生物增大或新贅生物出現,否則難以診斷復發或再感染,超音波心動圖和都卜勒超音波還可明確基礎心臟病。

心電圖

偶可見急性心肌梗塞或房室、室內傳導阻滯,後者提示主動脈瓣環或室間隔膿腫。

影像學檢查

X線檢查可見肺部多處小片狀浸潤陰影提示膿毒性肺栓塞所致肺炎。左心臟衰竭時有肺淤血或肺水腫征,主動脈細菌性動脈瘤可致主動脈增寬。細菌性動脈瘤有時需經血管造影診斷。CT掃描有助於腦梗塞、膿腫和出血的診斷。

免疫學檢查

25%的病人有高丙種球蛋白血症,80%的病人出現循環免疫複合物。病程6週以上的亞急性病人中50%類風濕因子陽性,血清補體降低見於瀰漫性腎小球腎炎,上述異常在感染治癒後消失。

- 血液培養菌陽性。

- 先天性心臟異常或已有瓣膜損害的病人,產生新的雜音或原有雜音發生改變,伴發栓塞現象,或持續發燒、貧血和脾臟大。

凡上述條件具備之一即可確診。

風濕性心肌炎

活動性風濕性心肌炎與本病的鑑別較困難,因二者均可有發熱、貧血、紅血球沉降率增快以及心臟損害,但如有栓塞、脾臟大、血尿、杵狀指及血培養陽性,特別是二維超音波心動圖檢查發現有較大贅生物,則支持感染性心內膜炎的診斷。

治療

心內膜炎主要治療病因,消除誘因,以抗微生物藥物治療為主,防治併發症,也可通過心臟瓣膜修復術和置換。

一般治療包括了解存在的誘因並及時消除,如增強抵抗力,還應及時治療原有心臟疾病,按時隨診。

青黴素

適用于敏感細菌所致各種感染,如膿腫、菌血症、肺炎和心內膜炎等。青黴素過敏反應較常見,包括蕁麻疹等各類皮疹、白血球減少、間質性腎炎、氣喘發作等和血清病型反應,過敏性休克偶見,一旦發生,必須就地搶救,予以保持氣道暢通、吸氧及使用腎上腺素、糖皮質類固醇等治療措施。

頭孢曲松

臨床主要用于敏感菌感染的腦膜炎、肺炎、皮膚軟組織感染、腹膜炎、泌尿系統感染、淋病、肝膽感染、外科創傷、敗血症及生殖器感染等。副作用一般為噁心、腹瀉,過敏反應如皮疹、搔癢,注射部位反應如靜脈炎和疼痛等。

慶大黴素

適用於治療敏感革蘭陰性桿菌,如大腸埃希菌、克雷伯菌屬、腸桿菌屬、變形桿菌屬、沙雷菌屬、綠膿桿菌以及葡萄球菌甲氧西林敏感株所致的嚴重感染。用藥過程中可能引起聽力減退、耳鳴或耳部飽滿感等耳毒性反應,影響前庭功能時可發生步履不穩、眩暈,也可能發生血尿、排尿次數顯著減少或尿量減少、食慾減退、極度口渴等腎毒性反應。

萬古黴素

本品限用於耐甲氧苯青黴素的金黃色葡萄球菌(MRSA)所致的系統感染和難辨梭狀芽孢桿菌所致的腸道感染和系統感染,青黴素過敏者不能採用青黴素類或頭孢菌素類,或經上述抗生素治療無效的嚴重葡萄球菌感染病人,可選用去甲萬古黴素。

手術治療包括瓣膜修復術,主要通過對損害的心臟瓣膜進行修復改善病情;瓣膜置換術,使即用人工瓣膜或生物瓣膜替換受損的心臟瓣膜,以達到治療效果。

預後

心內膜炎大部分病人可經積極、有效治療治癒,但部分病人可能會復發,若治療不及時,可因嚴重併發症致死。建議該病病人治療後6~12個月複查一次心臟都卜勒超音波。

除耐藥的革蘭陰性桿菌和真菌所致的心內膜炎者外,大多數病人可獲細菌學治癒。2%~6%的病人治療後可能復發,需警惕再次出現發熱、寒戰或其他感染徵象。

心內膜炎一般不會影響自然壽命,但若治療不及時,可因嚴重併發症致死。

心內膜炎病人治療結束後定期6~12個月複查一次心臟都卜勒超音波,不適隨診。

飲食

心內膜炎病人的飲食應該合理控制總熱量,合理分配營養物質,合理餐次分配,忌食辛辣、溫熱食物,慎食肥甘油膩之品,並保持口腔清潔。

- 適量多吃含維他命A的食物,如胡蘿蔔及綠、黃的蔬菜及紅棗等。

- 適量攝入含維他命B的食物,如芝麻、大豆、鮮奶等,有助於神經的滋養和發育。

- 多吃含維他命C、鈣和鐵的食物,這些是必要的營養物。

- 攝入纖維素含量較高的食物,如各種蔬菜、水果,可以使大便通暢,達到降火的目的。

- 避免過多的食用辛辣、肥膩或海鮮等容易引起發炎的食物。

- 儘早戒菸、戒酒,增加身體的免疫力。

照護

心內膜炎的護理以促進病人病情恢復正常並保持穩定,還需避免發生併發症或在併發症發生時能被及時發現和處理等,主要包括注意口腔衛生和病情監測。需要特別注意的是,該病情用藥期間,如出現噁心、嘔吐、乏力等不良等不良反應,需要及時就診。

口服用藥

了解各類藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,指導病人正確服用。

日常清潔

注意口腔衛生和定期口腔檢查。

手術部位的清潔與消毒

術後注意手術部位的清潔與消毒,不要沾水,可以使用濕毛巾擦拭,但是要注意避開手術部位。

如果用藥期間出現噁心、嘔吐、乏力等不良反應,應該及時諮詢醫生,在醫生指導下進行調整。

預防

目前認為預防心內膜炎的最有效措施是保持良好的口腔衛生習慣和定期的牙科檢查,在任何靜脈導管插入或其他有創性操作過程中都必須嚴格無菌操作。預防性使用抗生素預防心內膜炎應較以往減少,對已存在心臟疾病的高危感染性心內膜炎病人,可在操作時預防性給予抗生素。