再生不良性貧血

概述

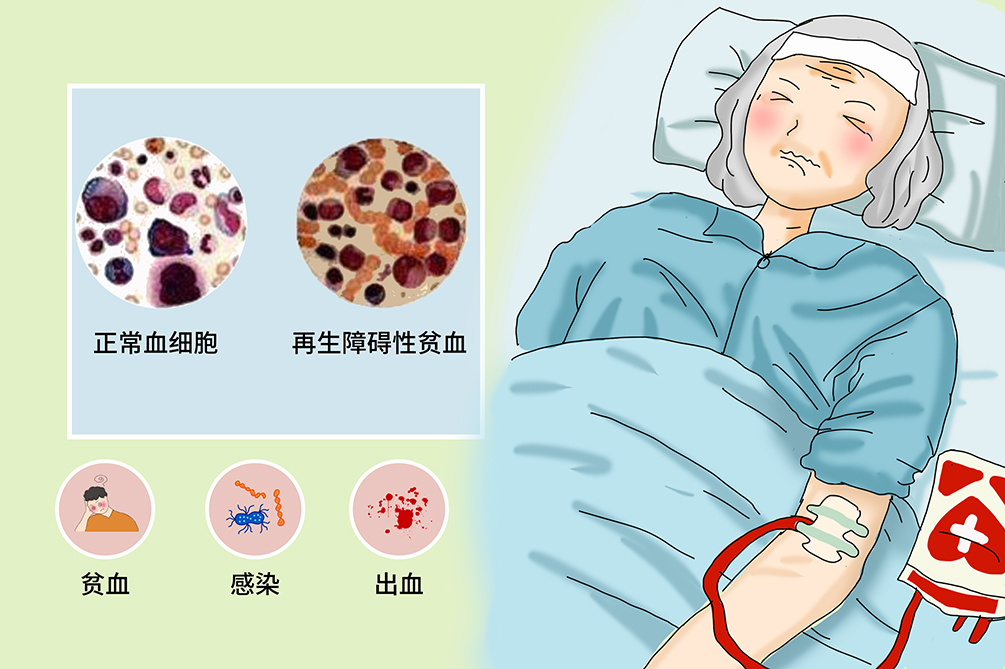

再生不良性貧血是指由化學、物理、生物因素或不明原因引起的骨髓造血功能衰竭,以骨髓造血球增生減低和外周血全血球減少為特徵,骨髓無異常細胞浸潤和網狀纖維增多,臨床以貧血、出血和感染為主要表現。

- 就診科別:

- 血液內科

- 英文名稱:

- aplastic anemia

- 疾病別稱:

- 再障

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 敗血症、血色病、中毒性休克

- 治療周期:

- 部分病人進行骨髓移植能夠治癒,但嚴重的病人需要長期以及終身性治療

- 臨床症狀:

- 進行性貧血、出血、乏力、頭暈、心悸

- 好發人群:

- 青壯年和老人

- 常用藥物:

- 抗胸腺細胞球蛋白、環孢素A、粒細胞集落刺激因子、酚磺乙胺、複方甘草酸苷

- 常用檢查:

- 血液檢查、骨髓象檢查、細胞遺傳學檢查、胸部X線

- 再生不良性貧血可分為先天性和獲得性兩大類,以獲得性居絕大多數,先天性再障甚罕見。獲得性再障還可分為原發性和繼發性兩型,前者應稱為自身免疫性再障,占大多數病例。

- 按外周血球計數和骨髓形態學,分重型再生不良性貧血、極重型再生不良性貧血、非重型再生不良性貧血。重型再生不良性貧血起病急、進展快速、病情重,主要有貧血、感染、出血症狀。非重型再生不良性貧血,起病及進展較緩慢,主要有貧血、感染、出血等症狀。

病因

再生不良性貧血主要是由於遺傳異常所致,為先天性再生不良性貧血,但絕大多數病人是獲得性再生不良性貧血,能引起再生不良性貧血的原因多種多樣,其中包括病毒感染、化學藥物、輻射、免疫異常等。

原發性再生不良性貧血

病因不明,可能與造血幹細胞缺乏、自身免疫、遺傳因素相關。

繼發性再生不良性貧血

化學因素

引起再生不良性貧血的化學藥物有氯黴素、碘胺類藥物、殺蟲劑、抗癌藥、 Phenobarbital 、抗癲癇藥、抗甲狀腺藥等,其中氯黴素是引起再生不良性貧血最常見的藥物。化學物品以苯及其衍生物(如油漆、塑料、染料)等為主。

物理因素

各種電離輻射如X射線、γ射線及放射性核素等。骨髓是放射敏感組織,長期超允許量放射線照射(如放射源事故)可致再生不良性貧血。

病毒感染

風疹病毒、EB病毒、流感病毒以及肝炎病毒(特別是C型肝炎病毒),均可引起再生不良性貧血。

物理因素

X線、γ射線等可干擾DNA的複製,使造血幹細胞數量減少,骨髓微環境也受損害。

生物因素

各型肝炎病毒均能損傷骨髓造血,如EB病毒、流感病毒、風疹病毒等。

免疫因素

病人的免疫因素發生障礙時就會造成體內產生抑制造血幹細胞的抗體,如統性紅斑性狼瘡即為此原因導致,所以就會造成人體貧血,但是增加免疫功能以後就會慢慢的恢復。

遺傳因素

由於家族性的遺傳疾病,導致部分病人在5~10歲時出現此病。

- 我國再生不良性貧血年發病率為0.74/10萬,西方國家發病率低於我國,為0.20/10萬。

- 各年齡組均可發病,發病年齡有兩個高峰,15~25歲和60~65歲,其中男性發病率略高於女性。

青壯年和中老人

本病主要好發於15~25歲之間的青壯年以及60~65歲之間的中老人。

症狀

再生不良性貧血臨床表現主要為貧血、出血和感染,臨床表現的輕重取決於血紅素、白血球和血小板減少的程度,也與骨髓衰竭和外周血球減少發生的急緩程度有關。

再生性障礙性貧血分為重型再生不良性貧血和非重型再生不良性貧血兩種,前者表現為起病急、進展快、病情重,後者特點是起病緩慢、進展慢、病情輕。

貧血

病人會出現面色蒼白、全身乏力、頭暈眼花、心悸、氣短等症狀,並呈進行性加重。

感染

大部分病人都會出現發熱。重型再生不良性貧血為高熱,很難控制,最常見於呼吸道感染,多合併敗血症。非重型再生不良性貧血發熱較重型要輕,且容易控制,一般持續一週左右,極少數病人會合併敗血症。

出血

重型再生不良性貧血病人的皮膚、黏膜和內臟會有不同程度的出血,皮膚可有出血點、瘀斑,牙齦、口腔黏膜、鼻子易發生出血,還可能有嘔血、便血、尿血、眼底出血等內臟出血,嚴重者甚至會出現顱內出血。非重型再生不良性貧血病人主要以皮膚黏膜出血為主,容易控制。

- 長期中、重度貧血會引發貧血性心臟病。

- 反覆多次輸血易感染併發病毒性肝炎等病毒性疾病,而大量輸血可誘發血色病。

- 若感染不能及時控制,可併發敗血症,甚至發生感染中毒性休克。

- 顱內出血是危及病人生命的最重要併發症之一。

看醫

病人出現貧血、發熱以及皮膚、牙齦等不同程度的出血時應及時就醫,主要根據病人病史、症狀及血象、骨髓穿刺檢查進行診斷。

- 對於反覆感染、深部出血,如便血、皮膚黏膜出血的病人,應及時就醫,需要在醫生指導下進一步檢查。

- 已經確診再障的病人,若出現頭暈、乏力、貧血甚至敗血症,應立即就醫。

如果病人出現了進行性貧血、出血、乏力、頭暈、心悸、感染等症狀時,請去血液內科就診。

- 近期有感染病史嗎?

- 工作、生活環境會接觸輻射之類嗎?

- 目前都有什麼症狀?(如乏力、頭暈等)

- 症狀什麼時候開始的,持續了多久?

- 既往有無其他的病史?

- 家中有什麼遺傳病史嗎?

血液檢查

再生不良性貧血的特點是全血球減少,多數病人就診時呈三系細胞減少,少數病人表現為二系細胞減少。當無血小板減少時診斷再生不良性貧血宜慎重。網織紅血球計數降低,貧血一般為正細胞正色素性,也見大細胞性貧血。淋巴球計數無明顯變化,但因髓系細胞減少,其比例相對升高。網織紅血球絕對值、嗜中性白血球、血小板降低有助於臨床診斷,而血抹片人工鏡檢對診斷和鑑別診斷均有幫助。

骨髓象

重型再生不良性貧血

可見多部位骨髓增生重度減低,粒、紅系及巨核細胞明顯減少且形態大致正常,淋巴球及非造血球比例明顯增高,骨髓小粒皆空虛。

非重型再生不良性貧血

可見多部位骨髓增生減低,可見較多脂肪滴,粒、紅系及巨核細胞減少,淋巴球及網狀細胞、漿細胞比例增高,多數骨髓小粒空虛,骨髓切片檢查顯示造血組織均勻減少。

細胞遺傳學檢查

包括染色體分析和螢光原位雜交(FISH),有助於發現異常克隆。

骨髓核素掃描

選用不同放射性核素,可直接或間接判斷骨髓的整體造血功能。

流式細胞術分析

計數CD34+造血干/祖細胞,檢測膜錨連蛋白,有助於區別MDS和發現血球膜錨連蛋白陰性細胞群體。

體外造血祖細胞培養

可以更好的確定病人的細胞集落是否存在明顯的減少,或者缺如,為判斷疾病提供支持。

胸部X線片

明確是否存在感染,並可與之後的胸部X光片相比較。

腹部超音波

若存在淋巴結腫大或是脾臟大,應高度懷疑可能存在血液系統的惡性疾病。

其他檢查

心電圖、超音波心動圖檢查等,這類檢查可以排除其他原因造成的造血異常,尤其是心臟疾病。

- 可以通過檢查確定全血球減少,網織紅血球百分數<0.01%,淋巴球比例增高等,可以更好的判斷出是否患病。

- 超音波檢查後可以確定病人是否存在肝、脾臟大的現象。

- 通過詳細的檢查還可以確定病人的骨髓多部位增生減低或重度減低,造血球減少,非造血球比例增高,骨髓小粒空虛等。

- 排除引起全血球減少的其他疾病,如陣發性睡眠性血紅素尿(PNH)、Fanconi貧血、Evans症候群、免疫相關性全血球減少等。

陣發性睡眠性血紅素尿

典型病人有血紅素尿發作,易鑑別。不典型者無血紅素尿發作,全血球減少,骨髓可增生減低,易誤診為再生不良性貧血,陣發性睡眠性血紅素尿病人骨髓或外周血可發現CD55-、CD59-的各系血球。

骨髓分化不良症候群

骨髓分化不良症候群中的難治性貧血有全血球減少,網織紅血球有時不高,甚至降低,骨髓也可低增生,這些易與再生不良性貧血混淆。但RA有病態造血現象,初期髓系細胞相關抗原(CD34)表達增多,可有染色體核型異常等。

急性白血病

特別是白血球減少和低增生性白血病,初期肝、脾、淋巴結不腫大,外周兩系或三系血球減少,易與再生不良性貧血混淆。仔細觀察血象及多部位骨髓,可發現原始粒、單或原(幼)淋巴球明顯增多。部分急性早幼粒細胞白血病可全血球減少,但骨髓細胞形態學檢查、染色體易位t(15;17)和PML-RARα基因存在可幫助鑑別。

惡性組織細胞病

常有非感染性高熱、進行性衰竭以及肝、脾、淋巴結腫大,還有黃疸、出血較重、全血球減少,多部位骨髓檢查可找到異常組織細胞。

治療

目前再生不良性貧血治療的關鍵是恢復造血功能、止血和控制感染,如已確認或懷疑為某種藥物引起,就應立刻停用,並勸告不再應用。倘若可疑藥物早已停止,需詢問有無繼續接受其他可疑致再生不良性貧血的藥物。

免疫抑制劑

抗胸腺細胞球蛋白(ATG)和抗淋巴球球蛋白(ALG),能夠抑制病人T淋巴球或非特異性自身免疫反應,是目前治療重型再生不良性貧血病人的主要藥物。環孢素A(CYA)選擇性作用於T淋巴球,可用於重型、非重型再生不良性貧血病人。

雄激素

為非重型再生不良性貧血病人的首選藥物,常用丙酸睪固酮肌肉注射或口服 Stanozolol 、 Danazol 等。

造血生長因子

主要用於重型再生不良性貧血病人,包括粒細胞集落刺激因子(rhG-CSF)、粒-巨噬細胞集落刺激因子(rhGM-GSF)、紅血球生成激素(EPO)和白介素-3(IL-3)。一般在免疫抑制劑的同時或以後應用,有促進血象恢復的作用。

促凝血藥

促凝血藥(止血藥),如酚磺乙胺(止血敏)等。合併血漿纖溶酶活性增者可用抗纖溶藥,如氨基己酸(泌尿、生殖系統出血病人禁用),女性子宮出血可肌注丙酸睪固酮。

護肝藥物

再生不良性貧血病人常合併肝功能損害,應酌情選用護肝藥物,如複方甘草酸苷。

其他

可應用麥考酚嗎乙酯(MMF)、環磷醯胺、 Methylprednisolone 治療重型再生不良性貧血病人。

為治療重型再生不良性貧血、極重型再生不良性貧血病人的最佳方法,且能達到根治目的。移植後長期無病存活率可達60%~80%,但移植需儘早進行。

輸血

為糾正貧血的主要支持療法,對於重症或重度貧血(Hb<60g/L)伴明顯缺氧症狀者,可考慮輸注濃縮紅血球。若病人出血嚴重,出現內臟出血(如消化道出血、顱內出血等),可輸注同血型濃縮血小板、新鮮冷凍血漿(FFP)。

預後

再生不良性貧血的預後與病情和治療方法密切相關,通常非重型再生不良性貧血病程進展緩慢,多數預後良好。若重型再生不良性貧血不經積極治療,多數病人可發生感染或出血併發症,很快死亡。即使積極治療,極重型再生不良性貧血初期死亡仍可高達15%左右。

部分進行骨髓移植的病人能夠治癒,但嚴重的病人需要長期以及終身性治療。

- 採用HLA相合同胞供者造血幹細胞移植治療,重型再生不良性貧血5年生存率可達80%以上,存活5年以上的病人其預期壽命與同年齡同性別正常人相同。無關供者造血幹細胞移植療效也可達60%左右。

- 免疫抑制治療有效率70%~80%,病人5年生存率約80%,部分病人為部分治療反應,生存質量不理想。

病人需定期複查血象、骨髓象等,穩定期可每月複查一次。如果不適及時至醫院複診,此外更換藥物需隨時複診。

飲食

再生不良性貧血病人應以高熱量、高蛋白、豐富維他命、易消化的軟食或半流質飲食為主,以補充能量消耗。需注意,消化道出血的病人應暫禁食。

- 補充造血物質,膳食中應注重補充鐵、葉酸、維他命B12等,含血紅素鐵豐富的食物有動物肝臟、動物血、瘦肉等,葉酸廣泛存在於新鮮綠色蔬菜中,魚、蛋類是維他命B12的良好來源。

- 高蛋白、高能量飲食,需要補充足夠的動物性蛋白質。

- 不要攝入含有酒精的飲料,如白酒、啤酒等。

照護

再生不良性貧血病人的護理要控制感染、防止出血,還需避免接觸各種輻射性的物質。若病人發生感染、出血時能被及時發現和處理等。

藥物護理

遵醫囑進行藥物治療,並注意觀察藥效不良反應。堅持用藥,用藥過程中要監測相關指標,如血象、肝功能。

運動

待病人病情穩定後與病人及家屬共同制定日常活動計劃,依據貧血程度及目前活動耐力,決定病人活動量。重度以上貧血病人要以臥床休息為主,中、輕度貧血應休息與活動交替進行,避免勞累,減低氧耗。活動中若出現心慌、氣短,應立刻停止活動。

- 靜脈滴注抗淋巴球球蛋白(ATG)不宜過快,應密切關注病人。

- 用環孢素時應定期檢查肝、腎功能,觀察有無牙齦增生及消化道反應。

- 用環磷醯胺時應觀察病人有無血尿症狀,多飲水,每日飲水量在3000ml以上,防止出現出血性膀胱炎。

- 輸血時需觀察有無輸血反應。

預防

再生不良性貧血的預防主要是加強勞動和生活環境保護,避免暴露於各類射線,不過量接觸有毒化學物質(如苯類化合物等),儘量不用可能損傷骨髓的藥物。

- 嚴格掌握用藥,對可能影響造血功能的藥物,應嚴格遵醫囑用藥,尤其是氯(合)黴素與保泰松。如果病情確實需用氯(合)黴素,應每隔3~4天驗血一次,以觀察血象變化。

- 接觸損害造血系統毒物或放射性物質的工作者,應加強各種防護措施,定期進行血象檢查。