壺腹周圍癌

概述

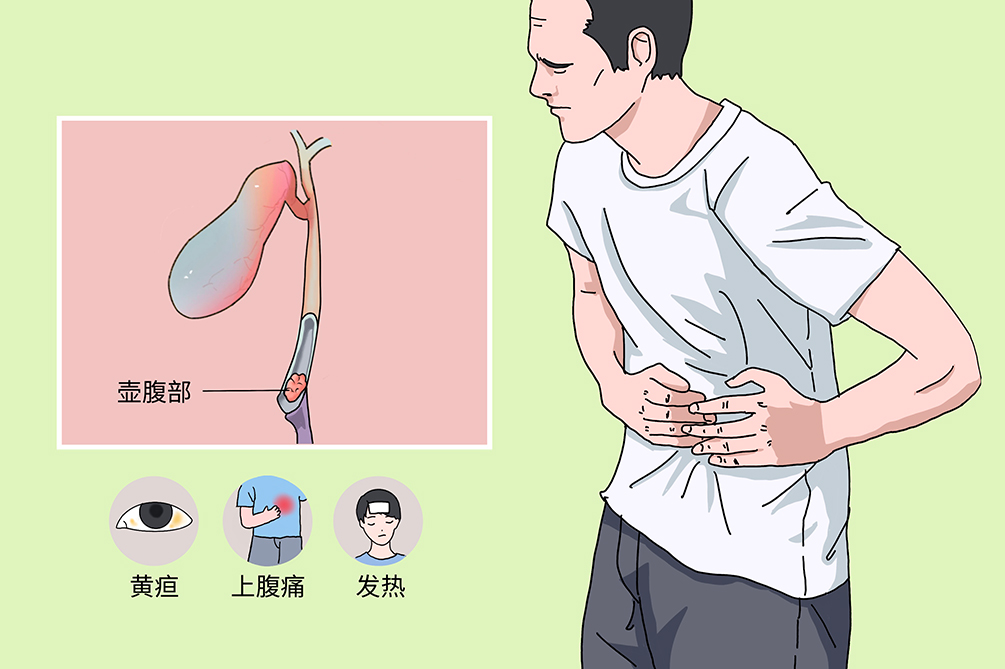

壺腹周圍癌是生長在乏特壺腹部、十二指腸乳頭、膽總管下端的癌腫總稱。其共同特點是在癌腫較小時即可引起膽總管和主胰管的梗阻,因此病人黃疸出現早。發病年齡多在40~70歲,男性居多,主要表現為黃疸、上腹痛、發熱、體重減輕、肝腫大、膽囊腫大等。由於黃疽症狀出現早,病人可初期就醫,手術切除率和生存率都顯著高於胰頭癌。

- 就診科別:

- 腫瘤科、一般外科

- 英文名稱:

- Periampullary carcinoma

- 疾病別稱:

- 乏特壺腹周圍癌

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 繼發性出血、膽道感染、膽瘺、胰瘺

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 黃疸、上腹痛、發熱、肝臟、膽囊增大

- 好發人群:

- 免疫力低下或營養不良者、長期高脂肪飲食者、患有膽道疾病者、吸菸飲酒者、中年男性病人

- 常用藥物:

- Fluorouracil 類、絲裂黴素、 Cytarabine 、 Vincristine

- 常用檢查:

- 糞便和尿液檢查、血液檢查、磁共振檢查、內鏡逆行胰膽管造影、經皮經肝膽管造影術

壺腹周圍癌主要包括壺腹癌、膽總管下段癌和十二指大腸癌三類:

壺腹癌

黃疸出現早,可呈波動性,常合併膽管感染,糞便潛血可為陽性。經內鏡逆行性胰膽管造影可見十二指腸乳頭隆起的菜花樣腫物。膽管與胰管於匯合處中斷,其上方膽胰管擴張。

膽總管下端癌

惡性程度較高,常指發生於膽總管下段的惡性腫瘤,故膽管壁增厚或呈腫瘤樣,膽總管閉塞,近端擴張,胰管末端受累時可伴胰管擴張,黃疸進行性加重,可出現尿色如茶,陶土樣大便,多不伴發熱、寒戰等膽道感染症狀。

十二指大腸癌

一般位於十二指腸乳頭附近,起源於十二指腸黏膜上皮。膽道梗阻一般不完全,故黃痘出現較晚,並且黃疸不深、進展緩慢。由於腫瘤出血,大便可有發紅髮黑等特點,病人常有口唇發白,眼結膜蒼白等相應貧血體徵。根據大體形態,壺腹周圍癌可分為息肉型、結節型、腫塊型及潰瘍型。根據組織病理學分類,以腺癌最多,其次是乳頭狀態、黏液癌。

病因

壺腹周圍癌病因與許多惡性腫瘤相似,目前還沒有找到明確的病因,吸菸、飲酒、膽道結石、慢性炎症等被認為是其危險因素,壺腹周圍的良性腫瘤惡變也會導致其發生。此外,一些基因組學的研究顯示,K-ras 基因的突變、微衛星不穩定等與壺腹周圍癌的發病相關。

吸菸、飲酒、長期高脂肪飲食、大量應用免疫抑制劑等,導致機體免疫力低下,造成體內癌細胞的生長和轉移,易誘發壺腹周圍癌。

壺腹部周圍癌包括壺腹癌、膽總管下端癌、十二指大腸癌,由於所包括的這幾部分臟器癌腫的發病率呈上升趨勢。因此,壺腹部周圍癌的發病率總體也呈上升趨勢。臨床以中老人較為高發,其中又以男性居多。

- 壺腹周圍癌以男性病人居多,發病年齡多在40~70歲。

- 擁有吸菸、飲酒以及長期高脂肪飲食等不良生活方式的人群,以及患有膽道結石、膽道慢性炎症等疾病的病人,是壺腹周圍癌的高發人群。

- 免疫力低下或營養不良者,對外來刺激的抵抗力下降,易導致壺腹周圍癌的發生。

症狀

壺腹周圍癌與胰頭癌的臨床表現極為相似,主要表現為黃疸、上腹痛、發熱、體重減輕、肝腫大和膽囊腫大等,易伴發繼發性出血、膽道感染、膽瘺、胰瘺等。

黃疸

壺腹周圍癌黃疸出現較早,進行性加重,由於腫瘤潰爛、脫落,黃疸可暫時緩解,但隨後又加重,呈現波動性黃疸。黃疸為阻塞性黃疸,皮膚黏膜黃染較明顯,多伴有皮膚搔癢。長期膽汁淤積可導致膽囊腫大、肝臟增大、大便陶土色、小便色深,合併膽道感染者可有高熱、寒戰,甚至感染性休克。

腹痛

中上腹痛常為首發症狀,部分病人可產生劍突下鈍痛,腹痛可放射至背部,常於進食後、傍晚、夜間或進食油膩食物後加重。

消化道症狀

腸道因阻塞性黃疸缺乏膽汁、胰液,引起消化吸收功能失調,主要表現為食欲不振、飽脹、消化不良、乏力、腹瀉或脂肪瀉、體重下降等。當腫瘤浸潤腸道可引起消化道梗阻症狀,末期出現黑便,腫瘤破潰後引起貧血,腫瘤出現腹膜轉移或門靜脈轉移可出現腹水。

肝臟、膽囊增大

常可觸及腫大的肝臟和膽囊,肝臟質地硬、光滑。少數病人由於長期黃疸而致膽汁性肝硬化、脾臟腫大等。

間歇性寒戰、發熱

常因腫瘤破潰、膽汁淤積和膽道感染引起;特點為短暫性高熱伴畏寒、白血球總數升高,甚至出現中毒性休克。

繼發性出血

術後1~2天內的初期出血,引流液為血性,量較多,有心率增快等失血性休克的表現。術後1~2週的出血表現為嘔血、黑便、腹痛、明顯的腹膜刺激征和休克。

膽道感染

多為逆行感染,由於胃腸吻合口距膽管吻合口較近等引起。表現為腹痛、發熱、黃疸、肝功能損害,嚴重時與急性化膿性膽管炎相似。

膽瘺

多發於術後5~10天,表現為發熱、腹痛及膽汁性腹膜炎症狀,「T」型管的引流量突然減少,並沿腹腔引流管或腹壁切口溢出膽汁樣液體。

胰瘺

多發生於術後1週內,主要表現為突發劇烈疼痛、持續腹脹、發熱、腹腔引流管或傷口引流出無色透明液體,引流液含澱粉酶。

看醫

40~70歲男性如果出現黃疸、上腹痛、發熱、體重減輕、肝腫大、膽囊腫大等症狀,應及時就醫。可通過潛血試驗、血液檢查、超音波、CT以及造影等檢查診斷疾病,與膽管結石、胰頭癌等鑑別診斷。

- 40~70歲男性,一旦發現黃疸、上腹痛的症狀,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現體重減輕、肝腫大、膽囊腫大,應及時就醫。

- 已經確診壺腹周圍癌的病人,若見繼發性出血、膽道感染、膽瘺和胰瘺等併發症,應立即就醫。

大多病人優先考慮去腫瘤科、一般外科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如黃疸、上腹痛、發熱、體重減輕、肝腫大、膽囊腫大等)

- 最近體重有下降嗎?

- 曾到別的醫院就診過嗎?做過哪些檢查?

- 既往有無其他的病史?

糞便和尿液檢查

大多數病人糞便潛血試驗持續陽性,多有輕度貧血,尿膽紅素陽性而尿膽原陰性,幫助診斷疾病。

血液檢查

血清總膽紅素和結合膽紅素升高,鹼性磷酸酶、γ -穀氨醯轉肽酶升高,轉胺酶輕至中度升高,CA19-9升高,對疾病的診斷有幫助。

超音波

超音波可示肝內外膽管擴張,膽囊增大。但對壺腹周圍癌本身的診斷率較低,這是由於該部位常有十二指腸及胃內積氣掩蓋所致。

CT、磁共振檢查

可顯示腫瘤的位置、大小以及與周圍血管的關係,可見膽總管、胰管均擴張或僅膽管擴張;有時可見擴張的膽總管內有軟組織影,十二指腸腸腔內有增強後明顯強化的結節影。磁共振檢查對於膽道成像,從而整體觀察膽道系統、壺腹周圍癌是否合併肝臟轉移有重要價值。

ERCP(內鏡逆行胰膽管造影)

可直視觀察十二指腸內側壁和乳頭情況,可見乳頭腫大、表面不規則、呈結節狀、質脆易出血,切片檢查進行病理學確診。

PTC(經皮經肝膽管造影術)

PTC可顯示肝內外膽管擴張,膽總管呈「V」字形不規則充盈缺損或閉塞,有定位診斷和鑑別診斷價值。

壺腹周圍癌常見為黃疸、消瘦和腹痛,化驗及影像學檢查方法與胰臟癌基本相同。壺腹周圍癌三種類型之間也不易鑑別,內鏡逆行胰膽管造影在診斷和鑑別診斷上有重要價值。

壺腹癌

黃疸出現早,可呈波動性,常合併膽管感染;糞便潛血可為陽性。內鏡逆行胰膽管造影可見十二指腸乳頭隆起的菜花樣腫物。膽管與胰管於匯合處中斷,其上方膽胰管擴張。

膽總管下端癌

黃疸出現早,進行性加重,出現陶土色大便。多無膽道感染。胰管末端受累時可伴胰管擴張。內鏡逆行胰膽管造影膽管不顯影或梗阻上方膽管擴張,其下端中斷,胰管可顯影正常,磁共振胰膽管成像也具有重要的診斷價值。

十二指腸腺癌

黃疸出現較晚,黃疸不深,進展較慢。糞便潛血可為陽性,病人常有輕度貧血,腫瘤增大可致十二指腸阻塞。

膽管結石

病人可有反覆發作的膽管炎病史,腹部超音波可見膽管內高回音,因此與壺腹周圍癌不難鑑別,但應注意長期膽管結石引起慢性炎症,有引起癌變的危險。

低位膽管癌

膽管癌可有阻塞性黃疸表現,但波動性黃疸少見,表現為無痛性膽囊增大、進行性加重的黃疸,常會引起膽管炎或化膿性膽管炎表現,影像學檢查可見近端膽管擴張及膽管內軟組織占位,低位膽管癌與壺腹周圍癌發病位置及預後有區別。

胰頭癌

壺腹周圍癌的惡性程度明顯低於胰頭癌,而胰頭癌發展快,迅速出現周圍組織、淋巴結甚至遠處器官如肝、肺等轉移,黃疸出現晚,多數病人確診時已是中、末期,手術切除率和5年生存率都明顯低於壺腹癌,預後也明顯差於其他類型的壺腹周圍癌,因此現常常將胰頭癌單獨列出鑑別。胰頭癌常見臨床症狀為黃疸、消瘦和腹痛,與壺腹周圍癌的臨床表現易於混淆。內鏡逆行胰膽管造影在診斷和鑑別診斷上有重要價值,但胰臟其他部位腫瘤累及壺腹部或壺腹周圍癌累及胰臟時通常提示腫瘤已達末期,預後較差。

胃腸基質瘤

胃腸基質瘤是胃腸道最常見的良性腫瘤,根據部位不同可引起不同症狀。與壺腹周圍癌不同的是,其CT多表現為圓形或類圓形腫物,密度均勻,邊界清晰,可有鈣化表現。惡變時腫瘤多較大,邊界不清,可呈分葉狀,密度不均,中央可出現出血、壞死等,CT檢查及細胞學檢查可幫助診斷。

治療

壺腹周圍癌一旦確診,應行胰十二指腸切除術,這是目前最有效的治療方法。對於初期的壺腹周圍癌可以行保留幽門的胰十二指腸切除術。化學療法一般不敏感。

腸道術前準備

術前三日開始口服抗生素抑制腸道細菌,預防術後感染,術前兩日予流質飲食,術前晚清潔灌腸,減少術後腹脹及併發症的發生。

化學療法一般不敏感,常用5- Fluorouracil 、絲裂黴素或與 Cytarabine 、 Vincristine 等聯合用藥,術後可用1~2個療程,還可應用具有抗癌或提高免疫功能的中藥等治療。

手術切除是壺腹周圍癌根治性的治療方法,其中胰十二指腸切除術是目前最常採用的術式,還有保留幽門的胰十二指腸切除術,適用於腫瘤較小且無幽門周圍淋巴結轉移、十二指腸切緣陰性的病人。

預後

由於壺腹周圍癌處的解剖特點和腫瘤體積較小時即可引起黃疸,故可獲得初期診治,且惡性程度低,手術切除率高,預後較膽管癌、膽囊癌好。

本病病人多數可治癒,但術後復發率很高。

壺腹周圍癌如果初期發現,及時手術,五年生存率相比胰臟、膽管較好,一般五年生存率能達到40%~50%左右。

出院後每3~6個月複查一次,若出現進行性消瘦、貧血、乏力、發熱等不適應及時就診。

飲食

壺腹周圍癌病人的護理,應促進病人症狀減輕並消退,合理、均衡地分配各種營養物質。壺腹周圍癌在日常生活中飲食上,要注意禁忌食用辛辣、燥熱、刺激性、高脂肪的飲食及低纖維的食物,儘量少吃油炸、煙燻以及醃製的食物,多食用高蛋白的食物來增強免疫力和抵抗力,補償疾病所致的高消耗。

壺腹周圍癌手術後的病人,要根據疾病的情況及手術中的情況,來確定用何種飲食。

- 手術後三天內禁食水,通過周圍靜脈營養和中心靜脈營養來維持機體的生理需要,當排氣後,可適當的吃些無油全流食,如米湯、果水或蔬菜汁等,刺激胃腸道,待胃腸道逐步適應後,根據病情再改為低脂半流食或低脂普食。

- 注意給予易消化吸收的食物,如黃瓜、番茄、油菜、菠菜、豆製品等,將這些菜炒熟後,再用組織搗碎機粉碎,粉碎的食物顆粒要根據鼻飼管的直徑大小來確定,總之宜細不宜粗,防止造瘺管的阻塞。

- 多食用高蛋白的食物,如瘦肉、雞蛋和魚。

- 禁忌食用辛辣、燥熱、刺激性、高脂肪的飲食及低纖維的食物,儘量少吃油炸,煙燻以及醃製的食物。

照護

- 應當注意休息、避免勞累、合理加強營養、提高自身抵抗力。

- 遵醫囑用藥,勿隨意停藥,如有異常及時就診。

- 家屬應支持和鼓勵病人,避免其過度緊張和焦慮,保持積極樂觀的心態。

病人應密切監測生命體徵、意識、皮膚黏膜溫度和色澤,尿量及24小時出人水量等,有無出血、胰瘺、膽瘺、腸瘺、感染、傷口滲液等。

- 預防術後出血,有出血傾向者,應根據醫囑補充維他命K和維他命C,術後1~2日和1~2週時均可發生出血。

- 防治感染,術前晚清潔灌腸以減少腹脹及併發症,用抗生素控制感染,控制血糖,動態監測血糖水平並及時處理異常變化

- 膽瘺多發生於術後5~10日,表現為發熱、右上腹痛、腹肌緊張及腹膜刺激征,T型管引流量突然減少,可見沿腹壁傷口或腹腔引流管溢出膽汁樣液體。胰瘺多發生在1週左右,表現突發劇烈腹痛、持續腹脹、發熱,腹腔引流管或傷口引流出清亮液體。

預防

雖然對壺腹周圍癌的具體病因尚不清楚,但是一些因素如飲酒、抽菸、膽石症及壺腹周圍慢性炎症,與壺腹周圍癌的發生密切相關,為此可以採取相應的措施對這些高危因素加以預防。

對於飲酒、吸菸、膽石症及壺腹周圍慢性炎症的男性病人,出現黃疸和體重減輕,應定期行CT、磁共振檢查。

- 戒菸、少飲酒或者不飲酒,可以採取一些措施防止膽結石的形成。

- 保持一日三餐有規律,少吃油炸食物,少吃或者不吃高膽固醇、高脂類食物,多吃新鮮蔬菜和水果,避免暴飲暴食規律作息,合理膳食。

- 應該加強身體鍛煉,增強個人體質,以增強機體抗病的能力。

- 了解衛生保健知識,對於壺腹部周圍癌的發生做到早發現。