顱咽管瘤

概述

顱咽管瘤是由顱咽管殘餘的上皮細胞發展起來的一種常見的中樞神經系統良性腫瘤。顱咽管瘤為最常見的先天性顱內腫瘤,好發於兒童,少見於成年人,人群年發生率為1.3/100萬。顱咽管瘤根據位置分為鞍內型、視交叉前型、視交叉後型、les formes geantes型和不典型型。

- 就診科別:

- 腫瘤科

- 英文名稱:

- Craniopharyngioma

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 中樞性高熱、意識障礙、尿崩症、循環衰竭、癲癇

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 顱內壓高、內分泌功能失調、視覺障礙

- 好發人群:

- 兒童、有家族史者、頭部外傷史者、長期受輻射者

- 鑑別診斷:

- 蜘蛛網膜囊腫、垂體腫瘤、腦膜瘤、頸內動脈瘤

- 常用檢查:

- 下丘腦-垂體軸激素測定、視力檢查、頭部CT、頭部磁振造影、腦室造影、病理學檢測

鞍內型

腫瘤局限於鞍內,周圍結構如蝶竇、海綿竇及鞍內骨質均可有侵入或破壞。

視交叉前型

腫瘤可自鞍內向視交叉前延伸或原發於鞍上延伸入視交叉前區。

視交叉後型

腫瘤居於視交叉和視束之間,可侵入下丘腦和第三腦室或使之移位。

les formes geantes型

腫瘤巨大,同時延伸入視交叉前後區,甚至延伸入幕下或側裂。

不典型型

腫瘤可位於咽部、後顱窩,還可局限在蝶竇內或延伸至松果體區。

病因

顱咽管瘤的主要病因為先天因素和遺傳因素,常好發於兒童、有家族史者、頭部外傷史者、長期受輻射者。腦部外傷和長期放射性輻射可能會誘發顱咽管瘤。

先天因素

胚胎在發育的時候,原始細胞和組織異位殘留於顱腔裡面,在一定情況之下又會出現分化與增殖的功能,慢慢的就會出現顱內先天性的腫瘤。

遺傳因素

人體基因出現缺陷或突變時,體內原本基因控制的功能發生障礙,就可能會促進顱咽管瘤的出現,這種腫瘤是染色體顯性遺傳性的腫瘤。

目前尚無確定的顱咽管瘤誘發因素。

顱咽管瘤是一種兒童較為常見的顱內腫瘤,占顱內腫瘤的6%~9%,占兒童鞍區腫瘤的54%,人群年發生率為1.3/100萬,發病無性別差異。顱咽管瘤大部分位於鞍上,其中又多數突入第三腦室,極少數可局限於鞍內,罕見病例可見於後顱凹。

兒童

5~14歲兒童發病率最高,每年每百萬兒童新發3.8人。

有家族史者

顱咽管瘤是染色體顯性遺傳性的腫瘤,大概有一半的病人是有家族式的,遺傳機率還是比較大的。

頭部外傷史者

創傷可能會導致出現腦膜斑痕組織間變而出現腫瘤。

長期受輻射者

根據一些研究,發現放射區域的細胞突變是腫瘤出現的一個基礎。所以如果經常接觸放射機械,易患顱咽管瘤。

症狀

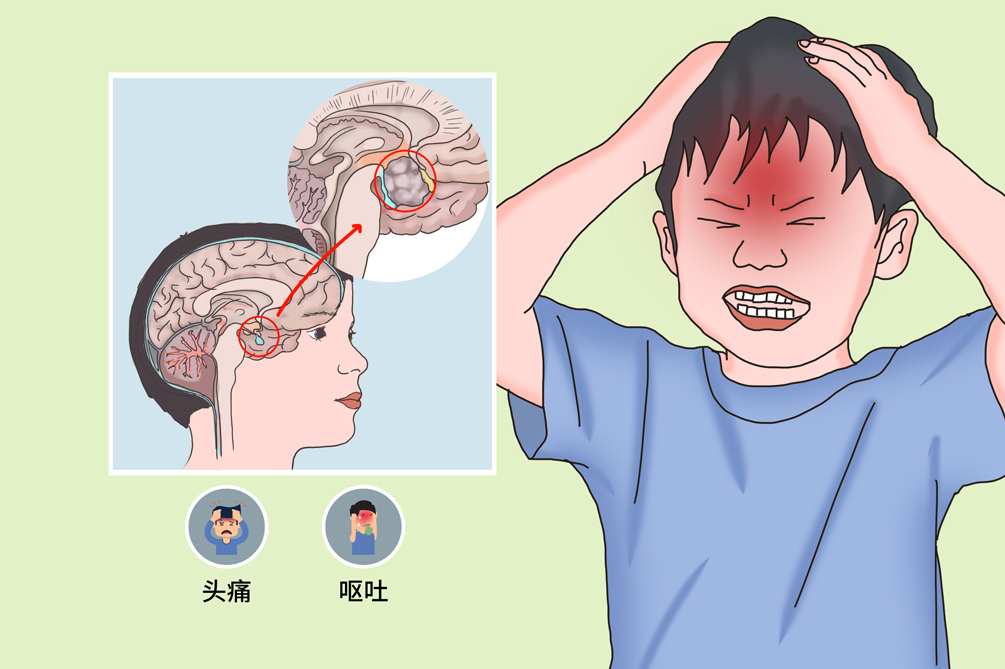

顱咽管瘤的典型症狀包括顱內壓高、內分泌功能障礙和視覺障礙。部分病人可出現意識障礙,表現為淡漠或嗜睡,少數病人可出現昏迷。顱咽管瘤常見的併發症有腦膜炎、癲癇、尿崩症等。

顱內壓高

腫瘤生長變大阻塞室間孔導致阻塞性腦積水,巨大腫瘤占位也是引起顱內壓升高的原因之一。主要表現為頭疼、噁心、嘔吐、視盤水腫等。

內分泌功能障礙

腫瘤壓迫腺垂體使其分泌的激素減少或增加,內分泌功能低下表現為甲狀腺功能低下、身材矮小、皮膚乾燥及第二性徵不發育等。少數病人內分泌亢進出現甲狀腺亢進、兒童性早熟、成人肥胖。腫瘤壓迫下視丘可有嗜睡、尿崩症、脂肪代謝障礙、體溫調節障礙等。

視覺障礙

腫瘤壓迫視交叉時出現視神經原發性萎縮及雙顳側偏盲,顱內壓升高時引起視盤水腫,末期發展為視神經繼發性萎縮、視野向心性縮小。

意識障礙

部分病人可出現意識障礙,表現為淡漠或嗜睡,少數病人可出現昏迷。

腦膜炎

腫瘤破裂進入蜘蛛網膜下腔可出現腦膜炎。

癲癇

腫瘤生長刺激大腦皮層異常發電可出現癲癇。

中樞性高熱

病人高熱持續不退,呈昏迷狀態,預後較差,可能是由於顱咽管瘤切除時下丘腦功能受損,引起體溫調節功能障礙而致高熱,或由於囊性腫瘤內的囊液刺激腦膜及下丘腦產生無菌性腦膜炎。

意識障礙

主要是丘腦下部受損或顱內壓升高引起,顱內壓升高原因有術後血塊阻塞導水管致腦積水,或手術止血不徹底引起硬膜下血腫或硬膜外血腫等。

尿崩症

在腫瘤全切除或根治性次全切除的病人幾乎不可避免地發生該併發症,為手術時損傷垂體柄所致。一般尿崩症持續數天至2週可恢復,但亦有少數可為永久性尿崩症。

循環衰竭

術前有明顯垂體功能減退者,術後易產生急性腎上腺皮質衰竭現象,病人呈休克狀態。

癲癇

因手術創傷和下丘腦牽拉受損,在麻醉清醒後發生癲癇。術後監測腦電圖或觀察病人有無口角抽動、眼瞼顫抖、手指抽動等跡象,發現異常在抽搐前即及時用藥,癲癇發作時重複用藥。同時保持呼吸道通暢,給予氧氣吸入,防止腦組織缺氧。

消化道出血

因丘腦下部受損後反射性引起胃黏膜糜爛、潰瘍致上消化道出血及大量應用皮質激素後。病人可有黑便、嘔血,甚至急性胃穿孔等。

無菌性腦膜炎

系腫瘤囊內容物在術中溢出刺激腦膜所致。為此術中應儘可能多地切除腫瘤,用生理鹽水反覆沖洗囊腔。術後可多次腰穿排放腦脊髓液,激素的應用對緩解發熱等症狀亦有幫助。

視力障礙

術中損傷視路及其供應的血管可致視力障礙,尤其是視交叉前置型的腫瘤發生率較高,應予注意。

垂體功能減退

尤其是術前有垂體功能減退者,一般較難恢復。患兒生長遲緩、身材矮小、性發育不全等。

其他

顱咽管瘤瘤囊內放射性核素內照射治療後併發症,如損傷視神經交叉、視束、下丘腦、放射性腦組織壞死、血管栓塞,以及放療誘發腫瘤等。

看醫

當病人出現顱內壓高、內分泌功能障礙、視覺障礙等症狀及時就診腫瘤科,行下丘腦-垂體軸激素測定、頭部CT、頭部磁振造影、病理學檢測、視力檢查等明確診斷。

- 當體檢頭部CT發現有顱內鈣化點的情況下,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 確診顱咽管瘤病人內分泌功能障礙逐漸加重,出現甲狀腺功能低下、身材矮小、皮膚乾燥及第二性徵不發育等應及時就醫。

- 確診的顱咽管瘤病人顱內壓高症狀明顯,出現劇烈頭痛、噴射性嘔吐的情況應立即就醫。

- 如果出現內分泌功能障礙等症狀可以去腫瘤科或內分泌科進行就診。

- 確診的顱咽管瘤病人出現明顯顱內壓高症狀去神經內科就診。

- 如果病人併發視力障礙可以選擇去眼科治療。

- 目前都有什麼症狀?(如顱內壓高、內分泌功能障礙、視覺障礙等)

- 是什麼時候發現這種症狀的?

- 來醫院之前有沒有自行服用過藥物?

- 詳細說一下生長發育史、有無頭部外傷史、輻射史?

- 既往有無其他的病史?

下丘腦-垂體軸激素測定

內分泌功能檢查多數病人可出現糖耐量曲線低平或下降延遲,血T3、T4、促卵泡激素、促黃體生成素、生長激素等各種激素下降。

頭部CT檢查

顱內有鈣化灶是顱咽管瘤特徵性表現,CT可以清楚的看到鈣化灶。腫瘤實體部分為相等密度或略高密度,鈣化則為點片狀,三室前部弧形壓跡,伴兩側腦室擴張。

頭部磁振造影檢查

磁振造影上的信息較為複雜,但比CT的顯示更為清晰,可以清楚的看到腫瘤生長位置及其與周圍組織的關係。

腦室造影

腦室造影能明顯顯示腫瘤對顱底動脈的影響和變化,同時排除血管病變,通常表現為阻塞性腦積水的狀態,對手術極有幫助。

病理學檢測

通過病理學一般可明確診斷,確定腫瘤的良惡性,與其他顱內腫瘤鑑別。

視力檢查

主要檢查視敏度、視野範圍,初步判斷病人的腫瘤位置,是否影響視力,必要時行視覺誘發電位與視乳頭水腫鑑別。

- 顱咽管瘤的典型症狀,顱內壓高、內分泌功能障礙和視覺障礙。

- 頭部CT見到鞍內或鞍旁鈣化腫物。

- 病理學檢測見到顱咽管瘤的典型表現。

蜘蛛網膜囊腫

蜘蛛網膜囊腫是由於發育期蜘蛛網膜分裂異常所致。囊壁多為蜘蛛網膜、神經膠質及軟腦膜,囊內有腦脊髓液樣囊液。囊腫位於腦表面、腦裂及腦池部,不累及腦實質。多為單發,少數多發。本病多無症狀,體積大者可同時壓迫腦組織及顱骨,可產生神經症狀及顱骨發育改變。常規應用CT和磁振造影檢查一般可以確診。

垂體腫瘤

垂體腫瘤臨床表現為激素分泌異常症群、腫瘤壓迫垂體周圍組織的症群、垂體中風和其他垂體前葉功能減退表現。通過病理學檢查可與顱咽管瘤鑑別。

腦膜瘤

腦膜瘤的頭疼和癲癇為首發症狀,根據腫瘤位置不同,還可以出現視力、視野、嗅覺或聽覺障礙及肢體運動障礙等。在老人,尤以癲癇發作為首發症狀多見。顱內壓升高症狀多不明顯,兩者可以通過CT檢查進行鑑別。

頸內動脈瘤

頸內動脈瘤主要症狀是患側頸部可觸及一膨脹性、搏動性腫塊,可有壓迫症狀,如聲音嘶啞、進食嗆咳、呼吸困難等。腫塊處有時可聞及收縮期雜音,腦血管造影是診斷動脈瘤的金標準,可與顱咽管瘤鑑別。

治療

顱咽管瘤的治療目前首選手術治療,治療原則是能夠完全切除的腫瘤應儘量完整切除。對於手術不能完全切除的顱咽管瘤建議術後放療,顱咽管瘤對化療不敏感,應用較少。

外科手術為顱咽管瘤的首選治療方法,手術治療的目的是通過切除腫瘤達到解除腫瘤對視神經交叉及其他神經組織的壓迫,解除顱內壓升高,對下丘腦-垂體功能障礙則較難恢復。對於實質性腫瘤,手術可切除瘤體;對於囊性腫瘤,手術可放去囊液,從而緩解腫瘤的壓迫症狀。

額底入路

可暴露的主要結構有視神經、視交叉、頸內動脈、大腦前動脈、垂體柄等。適用於視交叉後置型,鞍內向鞍上生長較大腫瘤,或鞍上視交叉前上生長的腦室外型腫瘤。該入路又可進一步分為幾種不同的術式,如通過視交叉下術式,或若為視交叉前置,切除鞍結節及蝶骨平板到達視神經之間術式或打開終板術式,以及從頸內動脈與視神經或視束之間到達腫瘤術式。

翼點入路

與顳底入路近似,但路徑最短,可直達鞍上區。可暴露同側頸內動脈、大腦前動脈、視神經及視束、視交叉下以及後方、垂體柄、第三腦室底、大腦腳間窩以及上斜坡等處,適用於鞍內向鞍上一側生長或鞍上視交叉下及視交叉後腳間池的腦室外型腫瘤。該入路目前應用最為廣泛,是手術切除顱咽管瘤的主要方法。

終板入路

通過單側額下入路、翼點入路和雙額縱裂入路均可到達視交叉後並打開終板,暴露擴展至第三腦室外的腫瘤。故該入路適用於視交叉前置型,鞍上視交叉後生長的腦室內外型腫瘤。

經胼胝體或側腦室入路

若腫瘤長入第三腦室,可經胼胝體入路(側腦室擴大不顯著者)或經側腦室入路(室間孔阻塞引起腦積水者)。

顱咽管瘤放療方式分為外放療和內放療兩種:

外放療

許多研究顯示,放療既可增加生存期,又可延長腫瘤復發的時間,採用手術加放療,病人的生存率比單純手術的病人高,而無復發病人的生存率更高。但放療的危害不容忽視,放射治療的副作用主要有放射性視神經炎、蝶鞍及鞍周腦組織的放射性壞死、垂體功能減退及痴呆等,亦可誘發腦膜瘤、肉瘤、膠質瘤,尤其是對兒童病人,放療可嚴重損害智力,這些副作用的發生率隨劑量的增加而增加。近年有採用放射外科(γ刀、X刀)治療顱咽管瘤並取得一定療效。

內放療

內放療是將放射性核素置入腫瘤內進行的治療。目前多採用定向穿刺技術或定向穿刺加置入貯液囊方法。通過抽取腫瘤內囊性部分,可迅速改善症狀,且風險及併發症較開顱手術的明顯為小。內放療適用於囊內含大量液體的顱咽管瘤,而不主張用於實體性和囊壁鈣化或囊壁菲薄(放射性核素可透入周圍組織中)的腫瘤。多囊性腫瘤效果亦差。

目前尚無特殊有效藥物,臨床應用博來黴素對囊性腫瘤效果好,對混合型及實質性腫瘤效果差,最終腫瘤復發。但該藥漏出囊外則可能對周圍正常組織產生損傷。

對高顱內壓者應立即給予脫水劑和利尿劑,以降低顱內壓,此類病人應儘快做術前準備,行手術治療。術前有腺垂體功能減退者,應注意補給足量的糖皮質類固醇,以免出現垂體危象。對其他腺垂體激素可暫不補給,因不少病人於術後腺垂體功能可得到恢復;如術後仍有腺垂體功能減退,應給予相應的治療。手術或放射治療引起的腺垂體功能減退一般為永久性,應予治療。

預後

顱咽管瘤術後病人預後一般較好,部分初期病人有治癒可能。近30餘年來開展顯微手術,對保護正常腦組織、爭取腫瘤全切除、減少下丘腦及垂體損傷,一般無後遺症。顱咽管瘤術後復發率為7%~26.5%,故每年應定期複查頭部CT。

部分初期病人有治癒可能。

顱咽管瘤術後病人10年生存率達58%~66%。

根據個人情況每年應定期複查頭部CT,檢查有無復發。

飲食

- 宜吃含鈣、含鐵、膠原蛋白豐富的食物,如瘦肉、雞腿菇、魚等。

- 忌吃含有亞硝酸鹽、高油脂性的食物,這類食物不利於腫瘤病人的身體恢復。另外,不要吃生冷、油炸食物。

- 吃新鮮蔬菜瓜果、蘑菇類食物。不要吃牛羊肉、狗肉、魚蝦、辣椒等辛辣食物。

- 不宜盲目進補,必要時可諮詢營養師。

照護

顱咽管瘤病人的護理以促進傷口癒合為主,日常生活中要注意有無術後併發症、術後傷口的護理等,同時也要注意病人術後的心理疏導。

- 傷口護理術後注意傷口周圍消毒換藥,避免感染,注意臥床休息,避免劇烈運動導致傷口裂開出血。

- 如果出院後需要繼續服用激素治療,比如普賴鬆,要根據醫囑逐漸減量。

- 術後併發症顱咽管瘤病人術後可能出現癲癇、顱內感染、腦積水、顱內血管神經損傷等併發症,家屬要嚴密觀察病人有無抽搐、發熱、頭痛、偏癱等症狀。一旦出現症狀,立即送往醫院救治。

- 家屬和病人注意服藥後反應,如果減量或停藥後出現乏力、精神萎靡、嗜睡、食慾差等症狀,應該醫院就診。可能需要增加劑量或重新服藥,少數病人需要終生服用激素治療。

在生活中,病人家屬要多關心病人的感受,了解其內心想法,及時進行心理疏導,鼓勵病人說出其不適感以對症治療。

- 對於顱咽管瘤術後激素缺乏者,應按時按量補充激素,不可自行加減。

- 如果病人出現感冒或重病,可能需要將正在服用的激素藥物提升到原來的2~3倍,病情好轉後,再逐漸緩慢的減少激素藥物的至原來的藥量。

- 對於顱咽管瘤導致的尿崩症病人應每日計算出入量,定時監測離子,避免水電解質失衡。

預防

顱咽管瘤的病因目前尚不明確,可能與先天因素、遺傳因素有關,故做好孕期產檢和遺傳諮詢較為重要。另外,保持輕鬆愉悅的心情有助於預防疾病。

顱咽管瘤的初期篩檢主要是對有家族史病人行基因檢測。

- 對有家族史等高危病人行基因檢測,每年定期體檢,尤其在準備生育時,夫婦需做好遺傳學諮詢,孕婦加強產檢。

- 避免頭部外傷和各種輻射。

- 養成運動的習慣,每日規律適度的運動有助於提高機體免疫力。

- 保持輕鬆愉悅的心情,避免每日高度緊張,焦慮不適,長期緊張焦慮易誘發疾病。