脂漏性皮膚炎

概述

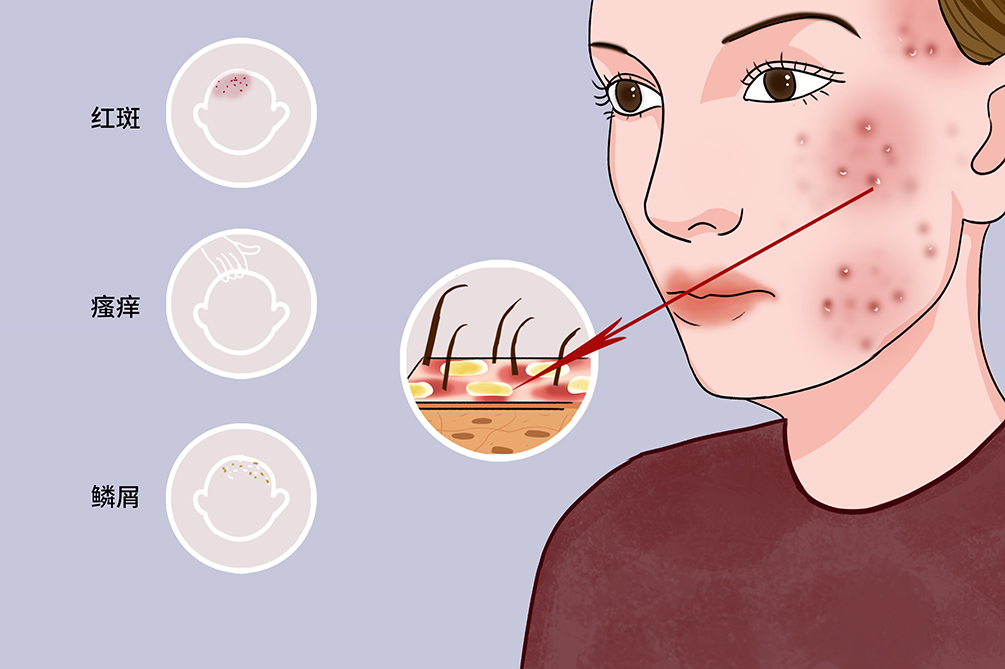

脂漏性皮膚炎是發生於皮脂溢出部位的一種慢性炎症性皮膚病,多發生於頭臉部及胸背,表現為鮮紅色斑片,表面覆有油膩性鱗屑或痂皮,伴有不同程度搔癢。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- seborrheic dermatitis

- 疾病別稱:

- 脂漏性濕疹

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 脂漏性紅皮病

- 治療周期:

- 1個月

- 臨床症狀:

- 皮損為暗紅或黃紅色斑,被覆油膩鱗屑或痂皮,伴有搔癢

- 好發人群:

- 成人、嬰兒、油性皮膚者、酗酒者、銀屑病病人、痤瘡病人

- 常用藥物:

- 維他命B2、維他命B6、複方 Miconazole 霜、 Tacrolimus 、紅黴素

- 常用檢查:

- 組織病理學檢查

脂漏性皮膚炎在臨床按年齡可分為成人脂漏性皮膚炎和嬰兒脂漏性皮膚炎,具體如下:

成人脂漏性皮膚炎

病程較慢,好發年齡40~60歲。頭皮可出現炎症,表現為典型紅斑及油膩性脫屑,常擴展至髮際邊及耳後,伴輕度搔癢。非炎症性的,表現為輕重不等的糠樣脫屑,即頭皮屑。臉部常累及眉弓、眼瞼緣、鼻唇溝及鬍鬚區域,表現為紅斑及油性屑。瞼緣炎表現為眼瞼邊緣紅斑、白色脫屑,繼發細菌感染後出現膿皰、潰瘍。軀幹多在皮脂溢出部位及間擦部位發生紅斑基礎上油性屑,還可出現玫瑰疹樣損害。

嬰兒脂漏性皮膚炎

常於生後第2~10周開始發病,主要特點為皮膚呈紅斑鱗屑狀損害。損害通常自頭部開始,好發部位為頭頂、頭部額緣、眉毛、耳後以及其他皺裂處,如鼻頰溝、頸部、腋部、腹股溝部、陰部、肛門等處。初起時為紅色斑塊,表面覆蓋油膩的鱗屑。頭頂部的鱗屑為黃褐色油膩性,其他部位則顏色較白,有的滲出結痂,稍有癢感,時發時愈,應與濕疹區別。常見於出生後1~3個月內,好發於頭皮、眉弓、眉間、鼻翼旁,表現為紅斑,表面有較厚的油膩性黃色痂皮,可自愈,預後良好。

病因

本病發病機制尚未清楚,可能是在皮脂溢出基礎上繼發卵圓形皮屑芽孢菌侵犯皮膚,分解皮脂產生游離脂肪酸導致皮膚炎症,還與遺傳、飲食、精神等因素有關。

- 本病是在皮脂溢出基礎上所發生的一種炎症,可能與皮脂分泌增多或其化學成分的改變有關。

- 近來學者多認為與正常人群共生的糠秕馬拉色菌,可能與脂漏性皮膚炎的發病或加重相關。

- 精神、飲食、B群維他命缺乏以及酗酒,可不同程度的影響本病發生和發展。

- 遺傳因素,大多數病人患病可能和遺傳有關。

- 有些疾病也可導致脂漏性皮膚炎發生,如痤瘡、帕金森氏症等。

- 免疫功能失調也可在一定程度上影響脂漏性皮膚炎的發生和發展。

有脂漏性皮膚炎病史的病人,可因疲勞、情緒緊張或感染等誘發此疾病。

脂漏性皮膚炎在成年人中的患病率高達1%~3%,男性多於女性。本病有兩個好發年齡段,一個是2週齡到1週歲,一個是青春期到成年期。症狀明顯的病人僅,占1~3 %,多在30~40歲發生。

- 两週至一歲半的嬰幼兒。

- 年齡為30~60歲成人。

- 油性皮膚者。

- 酗酒人群。

- 精神憂鬱病人。

- 患有神經系統疾病,如帕金森氏症或癲癇的人群。

- 患有痤瘡、酒糟鼻、銀屑病等皮膚病的病人。

- HIV感染或愛滋病病人。

症狀

脂漏性皮膚炎多發生於皮脂腺分布比較豐富的部位,如頭、面、胸、背、臍窩、腋窩及皺褶等部位。典型皮膚損害為暗紅或黃紅色斑,被覆油膩鱗屑或痂皮,可出現滲出、結痂和糜爛並呈濕疹樣表現,伴有不同程度的搔癢,且不同類型表現也有差異。

頭皮脂漏性皮膚炎

鱗屑型常呈小片糠秕狀脫屑,鱗屑下皮膚可有輕度紅斑或散在針頭大小紅色毛囊丘疹,頭髮乾燥、細軟、稀疏或脫落。結痂型可見頭皮厚積片狀、黏著油膩性黃色或棕色痂,痂下炎症明顯,間有糜爛滲出,可擴展至前額、耳後及其他皮脂溢出區域。

顏臉部脂漏性皮膚炎

由頭部蔓延而來,可見臉部瀰漫性紅斑、脫屑,眉毛和鬍鬚因搔抓而稀少,眼瞼受波及出現眼瞼炎。嚴重者可呈糜爛性潰瘍,耳後有糜爛、潮紅和皸裂表現。

皺褶部位脂漏性皮膚炎

如乳房下、腋窩、外生殖器、大腿內側、腹股溝等處出現播散性摩擦性紅斑,界限清楚,類似體癬,附著油膩鱗屑,可伴有滲出。

軀幹脂漏性皮膚炎

軀幹多在皮脂溢出部位及間擦部位發生紅斑基礎上油性屑,還可出現玫瑰疹樣損害。

炎症後期會出現黑色素細胞受累,局部黑色素代謝異常,可能會有局部皮膚出現白斑的情況。局部表皮油脂以及局部神經血管敏感性增加可以出現局部刺痛及紅斑的情況。

看醫

脂漏性皮膚炎早發現、早診斷、早治療對其治癒極其重要。因其發病時多會有脫屑、搔癢等症狀,當出現此種症狀時應儘量及時到醫院就診,給予相關治療。

- 頭皮屑增多,甚至頭髮、眉毛上有脫屑,應到醫院進一步檢查。

- 頭臉部出現鮮紅色斑片,表面有油膩性鱗屑,伴有不同程度搔癢、糜爛、滲出,應及時就醫。

有此類疾病病人大部分考慮去皮膚科就診,新生兒或幼兒需要至兒科就診。

- 為什麼來就診?

- 目前有什麼症狀?

- 症狀持續多長時間了?

- 平時飲食情況如何?

- 之前是否有過類似皮膚病病史?

- 家中有沒有人有此類疾病?

- 最近工作、生活是否遭受重大變故?

皮膚組織病理學檢查

採用刮取活組織檢查方法來檢測脂漏性皮膚炎皮損和正常皮膚馬拉色菌的含量,可發現脂漏性皮膚炎中馬拉色菌含量更高。此項檢查還有助於除外牛皮癬或接觸性皮膚炎等其它類型的皮膚炎。

根據好發於頭皮、顏面等皮脂溢出區,紅斑上有油膩性鱗屑,對稱分布,病程慢性,反覆發作等,診斷不難。

頭部銀屑病

表現為銀白色雲母狀鱗屑性斑片,局部鱗屑往往將頭髮縮緊呈束狀或毛筆狀,白色鱗屑與頭皮結合緊密,強行剝離鱗屑,可發現點狀出血,結合其他部位的銀屑病皮損,不難鑑別。

玫瑰疹

好發於軀幹和四肢近端,通常不累及頭部。皮損常為小片橢圓形、細小鱗屑性斑片,皮損長軸大多沿皮紋分布,且常有「母斑」可見。玫瑰疹的皮損沒有在皮脂溢出部位多發的現象。

嬰兒濕疹

脂漏性皮膚炎與嬰兒濕疹雖均可發生於嬰兒時期的頭臉部及軀幹,但嬰兒濕疹的皮損往往為多形性,常有水泡、糜爛、滲出,頭臉部明顯,且搔癢劇烈,無油膩性鱗屑及油性痂皮,亦無其他脂溢區皮損多發的現象。

紅斑型天皰瘡

成人的脂漏性皮膚炎有時需要與輕度紅斑型天皰瘡鑑別,後者的皮損主要分布於面、頸、胸背正中部,雖可出現鱗屑性紅斑及脂漏性結痂,但往往可見紅斑基礎上的水痘,且Nikolsky征(尼氏征)陽性。

體癬

皮損常呈環狀,細小的紅丘疹及丘皰疹排列在邊緣,伴細碎的鱗屑,並不斷呈遠心性擴展,中心部分有色素沉澱,類似錢幣狀,某些特殊的菌種,如紅色毛癬菌,皮損為紅斑,上有丘疹,伴鱗屑及色素沉澱,相互融合成不規則斑片而呈錢幣狀。體癬好發於潮濕的部位,如乳下、股根部、臀後、肛周等處。根據發病部位、皮損狀態、皮膚組織檢查可與脂漏性皮膚炎鑑別。

治療

脂漏性皮膚炎最根本和有效的辦法是抑制皮脂異常分泌,減輕皮損處的炎症反應,防止組織胺和組織胺受體的釋放,起到止癢作用。

- 生活規律,睡眠充足。

- 調節飲食,限制多脂及多糖飲食,多吃水果、蔬菜。

- 避免各種機械性刺激,少用熱水、鹼性大的肥皂洗浴,使用溫和潤膚乳,加強控油與保濕。

外用藥物治療

治療原則為去脂、消炎、殺菌、止癢,常用的藥物有含抗真菌藥的混合製劑,如複方 Miconazole 霜、複方 Econazole 霜,外用鈣調磷酸酶抑制劑,如 Pimecrolimus 軟膏及 Tacrolimus ,可用於嚴重病人或低強度糖皮質類固醇治療無效者。少量滲出、糜爛部位可用1%雷凡諾爾鋅氧油、氧化鋅油或糊劑、1%金黴素或0.2%呋喃西林軟膏。頭部皮損可用含酮康唑的香波洗頭,每周2次。

口服藥物治療

搔癢劇烈時可予以止癢鎮靜劑,可補充維他命B6、維他命B2、綜合維他命B或鋅劑;有真菌感染或泛發性損害可用 Itraconazole ,連服2~3週;有細菌感染時用四環素或紅黴素;範圍較大、炎症明顯,甚至有紅皮病傾向且無禁忌症時,可短期小量使用普賴鬆,並可短期加用雷公藤多甙。

該疾病一般無需手術治療。

預後

成人脂漏性皮膚炎多反覆發作,嬰兒脂漏性皮膚炎可在一段時間內自行消失,部分會發作,複診情況需根據醫囑而定。

脂漏性皮膚炎是一種慢性炎症性疾病,積極治療後一般可以達到治癒目的。

脂漏性皮膚炎一般不會影響人的自然壽命。

具體複查時間及複查次數,應該根據疾病複雜程度及具體情況,遵醫囑而定。

飲食

脂漏性皮膚炎應該注意日常限制多糖及多脂食物攝入,多吃富含維他命B的水果及蔬菜,少食辛辣刺激性食物。

- 應多吃富含維他命B的蔬菜及水果,如番茄、香蕉等,避免維他命缺乏。

- 限制多糖及多脂食物的攝入,攝入過多可誘發疾病的發生。

- 病人應禁止飲酒,少食辛辣、魚蝦、海鮮、牛肉、羊肉、狗肉、驢肉及油膩食物,有部分病人食用後可加重疾病發生。

照護

脂漏性皮膚炎病人應及時觀察治療過程中的各項反應,根據出現的不良反應及時進行調整。

- 避免各種刺激,勿強行剝除鱗屑。室溫不要太高以免出汗過多,避免摩擦搔抓。

- 應保持生活規律,睡眠充足。病人應該注意一般健康有適當運動和休息,精神放鬆。經常洗頭,保持頭髮的清潔。

- 日常注意皮膚保養,保持皮膚清潔,定期用溫和的洗漱用品進行清洗,避免使用有刺激性成分的護膚品。

- 注意穿著寬鬆、舒適的衣物。

患有脂漏性皮膚炎的病人,治療時應及時監測皮膚炎的治癒情況,觀察有無好轉。治療痊癒後,觀察有無復發的情況。

脂漏性皮膚炎病人應注意保持心情愉快,避免精神、心理壓力過大,家屬多關心、陪伴病人,使病人放鬆心情,樹立治癒疾病的信心,有助於疾病的痊癒。

- 日常生活中應注意使用溫和化妝品,不要使用鹼性大的產品,禁止使用含有刺激性成分的化妝品等。

- 患有脂漏性皮膚炎正在接受治療的病人,應遵醫囑用藥,不能擅自停藥或是使用其它類型的藥物。

預防

脂漏性皮膚炎與遺傳、環境、飲食習慣、情緒壓力、基礎疾病有關,先天遺傳因素無法預防,但改善生活環境、調節情緒壓力、積極治療基礎疾病,可降低發病的風險。

- 注意個人衛生,勤洗頭、洗澡,少用熱水、鹼性大的肥皂等洗頭。

- 生活規律,保證充足睡眠,科學作息。

- 皮膚注意避免摩擦、搔抓等外來刺激,寒冷、乾燥的氣候注意護理皮膚。

- 積極治療痤瘡、銀屑病、酒糟鼻等皮膚病,預防HIV感染等。

- 改善飲食習慣,多吃水果、蔬菜,避免多糖、多脂飲食,忌酒及辛辣刺激性食物。

- 注意勞逸結合,保持心情愉悅,避免精神緊張。