臀大肌攣縮

概述

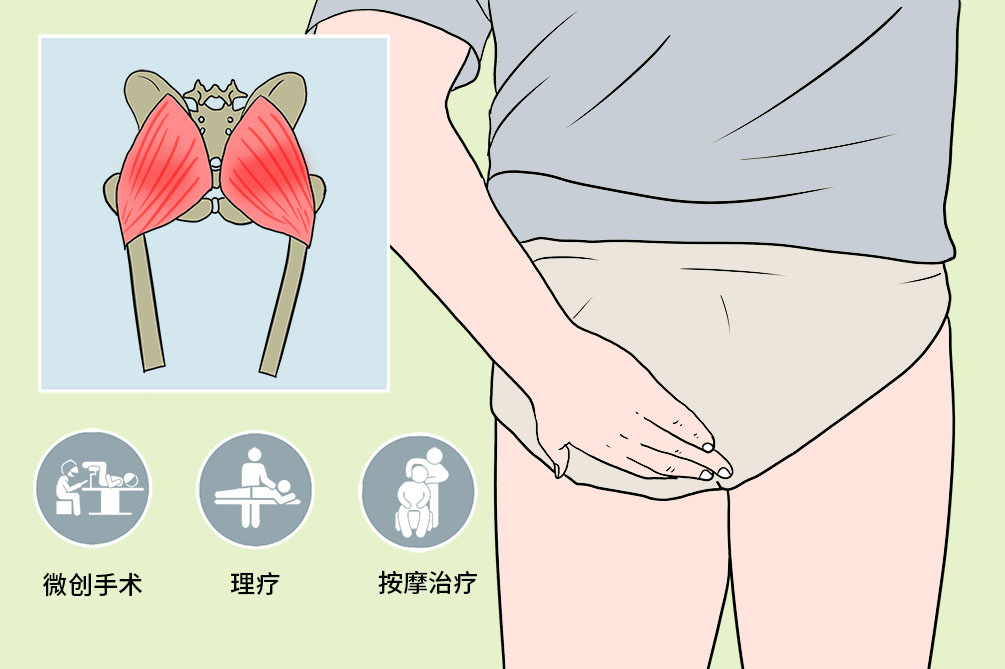

臀大肌攣縮是指由各種原因引起的臀大肌及其筋膜攣縮,導致髖關節功能受限,表現出特殊的症狀、體徵的臨床症候群。本病多發於兒童,雙側多見,主要通過手術治療和功能鍛煉進行恢復。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- Gluteal muscle contracture

- 疾病別稱:

- 臀大肌攣縮

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 竇道形成、坐骨神經損傷、骨盆傾斜

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 關節內旋、內收活動障礙

- 好發人群:

- 反覆臀部肌肉注射的人群、先天性肌肉發育不良的人群、疤痕體質的人群、免疫功能異常的人群及有家族史的人群

- 鑑別診斷:

- 急性肌萎縮、進行性四肢遠端性肌菱縮

- 常用檢查:

- X線、CT、核磁共振檢查

根據病變組織涉及的部位,可將本病分為三型:單純臀大肌攣縮型、單純臀中肌攣縮型、複合攣縮型(包括臀大肌、臀中肌、臀小肌攣縮)。

病因

兒童屬於臀大肌攣縮易感人群,主要有先天性因素和後天性因素,先天性因素見於遺傳、疤痕體質等,後天性因素可能和兒童特殊的免疫狀態相關,還與外傷、感染、遺傳以及臀部反覆多次肌肉注射等原因有關。

注射因素

兒童臀部注射的藥物主要有抗生素和解熱鎮痛類藥物,如青黴素類藥物,特別是苯甲醇作為溶解劑的青黴素,具有造成骨骼肌纖維變性的副作用,最終導致臀大肌局部組織變性而發生攣縮。

免疫因素

人體的免疫功能低下時,不能及時有效地清除局部沉積的免疫複合物,引起組織缺氧,刺激局部產生成纖維細胞,使臀大肌纖維變性、壞死。

外傷、感染等因素

臀部軟組織感染後可向周圍擴散,擴散至筋膜,可導致纖維疤痕組織增生,大腿肌肉攣縮,此外臀部外傷後淤血、水腫,也可以造成局部組織攣縮。

遺傳特發因素

比較少見,臀大肌攣縮可能有一定的遺傳性。

體型瘦削

在臀大肌攣縮患兒中重度患兒往往以體型瘦削、體脂含量較少的居多,由於體型瘦削的人皮下脂肪少,在肌肉注射時不能有效地包裹吸收藥液,從而使藥物直接刺激到肌肉、肌膜以及筋膜組織,導致嚴重的攣縮病變。

細胞因子

細胞因子可能與臀大肌攣縮密切相關。

臀大肌攣縮好發於兒童,其中以男性多見,國內兒童發病率為1.0%~2.4%。

- 反覆肌肉注射的患兒:體質虛弱且易出現呼吸道、腸道等感染,需反覆肌肉注射治療的患兒。

- 先天性肌肉發育不良的人群:部分學者認為本病是先天性肌肉發育不良所致。

- 其他:疤痕體質、免疫功能異常及有家族史的人群,可能發生本病。

症狀

臀大肌攣縮的典型症狀為髖關節功能障礙,表現為特有的步態和體徵,患兒常表現蹲坐時姿勢異常、步態異常等,其併發症主要為術後併發症,如骨盆傾斜等。

本病主要表現髖關節功能障礙,姿勢和步態異常,如只能小步幅慢跑,快步時呈跳躍狀;下蹲時雙膝關節不能併攏,兩腿分開呈蛙式位;嚴重時坐位屈膝屈髖90度,無法完成並膝或「翹二郎腿」;仰臥位時,上面那條腿膝蓋放不到床上,雙膝關節分開;站立時呈「外八字」,行走如鴨子,步履蹣跚。

關節彈響

該症狀常見於臀大肌攣縮,但不是特徵性的表現,主要見於患兒屈髖或下蹲時,若將雙手放在臀部骨頭凸起處,可觸及有有明顯的條索狀物(或塊狀物)在骨頭表面滑動或發出響聲。

竇道形成

病人因體質差、傷口血腫、感染、引流口不癒合,則容易形成慢性竇道。

坐骨神經損傷

導致該併發症出現的原因如下:

- 切口偏後下,靠近坐骨神經體表投影。

- 選用小切口,在非直視下松解攣縮組織,手術盲目性大,易損傷坐骨神經。

- 手術粗暴,用鉗夾、牽拉等刺激神經,可造成神經組織不同程度的損傷。

- 巨大血腫或疤痕壓迫。

骨盆傾斜

- 雙側病變或攣縮程度不一致,導致雙側髂前上棘不在一條水平線上,雙下肢出現假性不等長,跛行步態。

- 雙側分次手術間隔時間過長,超過半年以上。

看醫

兒童有反覆臀部肌肉注射、局部外傷、感染史並出現相應症狀及體徵者,需要及時就診於兒科,進行X線、CT、核磁共振檢查,臀大肌攣縮注意與急性肌萎縮、進行性四肢遠端性肌萎縮相鑑別。

- 男性兒童有反覆臀部肌肉注射,局部外傷、感染史並出現相應症狀及體徵者,建議進一步完善相關體格檢查及輔助檢查。

- 家長應注意觀察孩子生長發育情況,兒童如出現姿勢和步態異常,局部生理特徵異常改變等,應及時就醫諮詢。

新生兒首先考慮去兒科就診,有骨折病史者優先考慮去骨科。

- 目前有什麼異常表現?(髖關節功能障礙、姿勢和步態異常等症狀)

- 症狀持續有多久了?

- 既往有無臀部及髖關節部位其他病史?

- 既往有什麼病史?

- 家族中是否有人患有本病?

X線檢查

一般多無特殊異常表現,部分患兒出現股骨頸與股骨幹之間的夾角增大,股骨頭指數有所下降,後期出現併發症時可見骨盆畸形、脊柱側彎等異常。

CT檢查

前期由於炎症可能在臀部局部出現低密度區,後期由於肌肉筋膜組織纖維化,可見肌肉組織縮小、密度增高,肌間隙增寬,後期可見條索狀高密度影。

磁振造影檢查

磁振造影常規及特殊序列不僅能顯示病變處臀大肌、臀中肌的萎縮程度,觀察肌間隔有無增寬,還能顯示攣縮纖維帶的信號情況,形態是否規則以及走向有無異常。

實驗室檢查

為與其它異常發育性疾病鑑別,還需檢測微量營養素、生長激素及內分泌等檢查,考慮手術之前還需做常規術前檢查,比如凝血功能、肝腎功能及傳染病等檢查。

病史

病人有反覆臀部肌肉注射、局部外傷、感染史。

症狀

病人常有髖關節功能障礙,姿勢和步態異常以及彈響髖。

X線檢查

前期由於炎症可能在臀部局部出現低密度區成像,後期可見條索狀高密度影。

急性肌萎縮

包括脊髓灰質炎、格林-巴利症候群、酒精中毒、周圍神經炎等,一般為神經源性萎縮,臨床表現為肌萎縮先發生,癱瘓後發生,以癱瘓為主,發病速度與神經損害速度及程度相關。該病可根據症狀及病史與本病進行鑑別。

進行性四肢遠端性肌菱縮

常見疾病有肌萎縮型側索硬化症和進行性脊髓型肌肉萎縮症,此外,還有脊髓空洞症、慢性前角灰質炎、脊髓血管畸形和床風等。臨床表現以四肢遠端為主,兩側基本對稱,肌萎縮發生於癱瘓之前。該病常為神經源性萎縮,可與臀大肌攣縮進行鑑別。

治療

手術松解是臀大肌攣縮最有效的治療方法,而初期、循序漸進的功能鍛煉是手術效果的有效保證,治療周期一般為短期治療。

臀大肌攣縮患兒一般不採用藥物治療。

開放式手術治療

開放式手術治療就是傳統的手術切開皮膚的治療方式。在患肢皮膚做一切口,切開皮下達深筋膜,見白色硬性纖維條索,用剝離器沿其表面剝離,充分暴露攣縮範圍,松解、切斷攣縮的臀大肌及筋膜組織,徹底止血後放置引流管,逐層縫合,傷口加壓包紮。手術切口的方式有很多種,包括弧形切口、斜切口、直切口等,但開放式手術切口相對較大,術後容易遺留疤痕,而且術後併發症發生率相對較高。

關節鏡手術治療

在很小的皮膚切口下,置入關節鏡系統,使視野清晰,顯示攣縮帶輪廓,以射頻汽化儀切割臀大肌攣縮帶,充分止血後,放置引流管,加壓包紮傷口。該方法創傷小,無需廣泛肌肉分離,出血較少,有利於初期功能鍛煉和復健。隨著關節鏡技術的發展,微創治療已逐漸成為主流,關節鏡監視下治療臀大肌攣縮將有更廣闊的治療前景。

臀部攣縮組織切斷松解術

對輕、中度臀大肌攣縮,採用經髂後上棘至股骨大轉子頂端連線的下1/3的斜切口,顯露攣縮帶並分離。松解臀大肌上附著筋膜。

- 理療後行手法按摩,患兒屈膝側臥,採用主被動結合方法。患兒主動內收的同時,加上被動強壓膝外側,使大腿內收。

- 雙手扶住床頭,並膝下蹲鍛煉,於患兒雙肩部加以適度的壓力,增加下蹲的力量。

- 兩足分開站立,同時做屈髖、屈滕、並膝動作及下壓膝外側。

- 蹺二郎腿鍛煉。

- 訓練患兒走「一」字步。

- 晚間睡眠時用彈力繃帶將雙下肢併攏捆綁,施加一持續的內收力,將雙下肢墊高,使髖關節屬曲90°位。

預後

臀大肌攣縮患兒一般通過手術和功能鍛煉,可以恢復正常的活動功能。對於病程較長、存在嚴重畸形的患兒,不能完全恢復,一般不影響患兒自然壽命,患兒需要每月去醫院進行複診。

臀大肌攣縮患兒一般通過手術和功能鍛煉,能維持正常肌肉收縮運動,使髖關節得到矯正,恢復正常的活動功能,對於病程較長,存在嚴重畸形的患兒不能完全恢復。

臀大肌攣縮一般不會影響患兒自然壽命。

臀大肌攣縮患兒需要每月去醫院進行複診,以便觀察病情發展。

飲食

臀大肌攣縮患兒注意營養搭配,合理膳食,避免挑食,術後患兒可進食高熱量、高蛋白質、富含維他命、易消化的軟食,並適當飲水,增進體液的循環。

- 多食用富含維他命的蔬菜水果,如蘋果、香蕉、橙子,以及新鮮蔬菜。

- 多食高熱量、高蛋白質的食物,如牛奶、瘦肉、雞蛋等。

- 多食用易消化的軟食,如小米粥,並適當飲水。

- 忌辛辣刺激性食物,如辣椒、蒜等。

- 臀大肌攣縮患兒注意均衡營養,不要養成挑食的習慣,不利於以後的生長發育。

照護

家長注意兒童對臀大肌攣縮疾病的恐懼,加強心理指導,給予適當的鼓勵,及時監測患兒的病情發展,並注意防止患兒發生跌倒等意外傷害。

- 家長應在專業人員的指導訓練後對患兒進行長期的功能鍛煉管理,做到循序漸進,有計劃地恢復關節功能。

- 減少患兒對疾病的恐懼、羞怯的心理,術後功能鍛煉時不要氣餒,持之以恆。

若兒童出現姿勢和步態異常,如下肢無法閉攏等,嚴重影響其正常行走和生活質量時,需到兒科或骨科就診,並注意防止患兒發生跌倒等意外傷害。

家長注意增強患兒的自信心,多給予患兒鼓勵,並陪同患兒一起進行復健訓練,消除恐懼和自卑感。

預防

兒童在生長期間避免過多注射治療,能吃藥時儘量不進行肌肉注射,如果進行臀部肌肉注射,應注意適當延長注射間隔,避免反覆多次注射。定期對兒童進行體檢,避免出現疾病。

定期對兒童進行生長發育的檢查,包括身高、體重、運動發育、心肺檢查、微量營養素、內分泌功能等檢查。出現局部肌肉疼痛或緩解活動障礙可做X線、CT、磁振造影等影像學檢查進行排查。

- 避免頻繁或不規範的臀部肌肉注射治療。

- 加強體育鍛煉,合理飲食,增強體質,減少患病機會。

- 避免高危運動,避免臀部受傷。