混合性結締組織病

概述

混合性結締組織病是一種由於自身免疫系統失調,而引起的同時或先後具有系統性硬化症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎(RA)及多發性肌炎、皮肌炎等風濕性疾病特徵,血清中又可檢測到高滴度的抗核抗體和抗U1RNP抗體的臨床症候群。臨床表現為關節疼痛、僵硬,出現雷諾氏現象、手指腫脹、僵硬等,可伴有心血管、肺、腎臟、胃腸道、中樞神經受累病變,如出現胰臟炎、心包炎、肺炎、腎病症候群等。

- 就診科別:

- 風濕免疫科

- 英文名稱:

- mixed connective tissue disease,MCTD

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 心包炎、腎病症候群、貧血、胰臟炎

- 治療周期:

- 終身治療

- 臨床症狀:

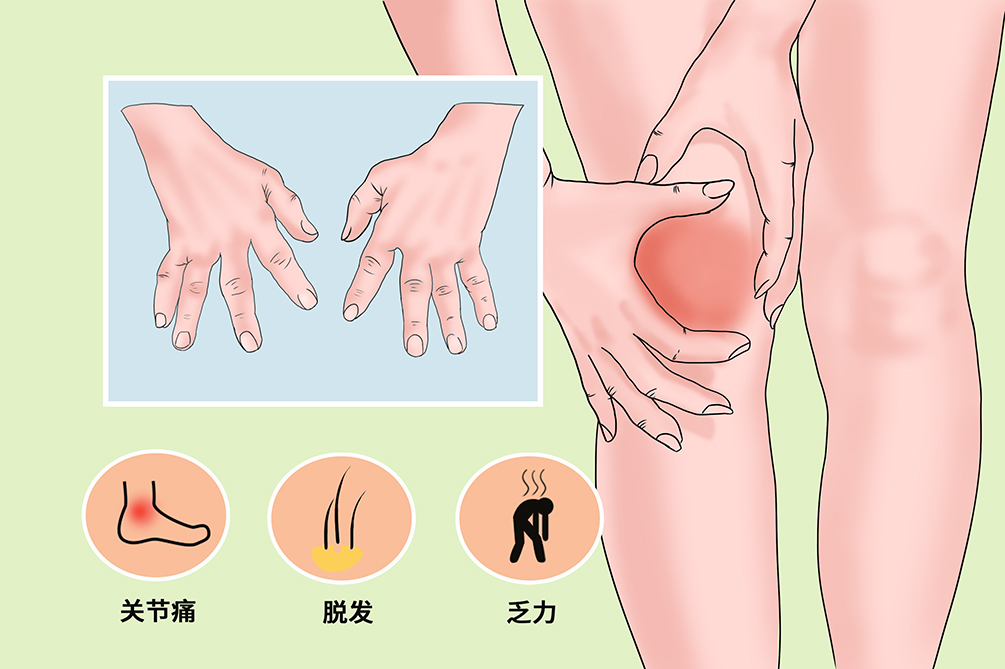

- 發熱、乏力、關節痛、手指腫脹

- 好發人群:

- 免疫力低下人群、直系親屬有結締組織病病史者

- 常用藥物:

- 胺甲蝶呤、阿斯匹靈、普賴鬆

- 常用檢查:

- 抗核抗體測定、血液檢查、胸部X線檢查

病因

混合性結締組織病的多種免疫學檢測異常,故被公認為是一種自身免疫系統失調疾病,具體病因不明。

混合性結締組織病病因尚無定論,目前多認為是一種免疫系統失調的疾病,如抑制性T細胞缺陷,有自身抗體、高球蛋白血症、循環免疫複合物存在和組織中有淋巴球和漿細胞浸潤等。

病毒感染與自身免疫系統失調

可能是在遺傳易感、免疫調節功能失調的基礎上,對自身組織損壞、退化和變異的成分出現自身抗體,從而引起的免疫病理過程。

遺傳因素

混合性結締組織病具有一定的遺傳傾向,因此有可能遺傳。

混合性結締組織病大樣本的研究尚少見報導,多為少數案例報告,確切流行病學資料至今不明,僅挪威有報導成人發病率約為3.8/10000,發病率低,女性病人多於男性,中青年女性多見。

- 免疫力低下人群。

- 女性多於男性,以青年女性多見。

- 直系親屬(父母、兄弟姐妹)有結締組織病史者。

- 病毒感染者也可能有發病風險。

症狀

混合型結締組織疾病病人可有多器官受累,表現出系統性硬化症、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎的部分症狀。與抗UIRNP抗體相關的臨床表現有腫脹手、關節炎、雷諾氏現象等,肺部病變、食道蠕動減弱也是本病的特徵性表現。

風濕病表現

關節疼痛和發僵以掌指關節受累較多見,X線可見關節侵蝕和破壞。皮膚、黏膜病變,最常見及最早的表現是雷諾氏現象和手指瀰漫性腫脹。肌痛、肌無力,伴有炎性肌病的混合性結締組織病病人可以出現高熱。

肺部受累表現

可出現乾咳、呼吸困難、肋膜炎性胸痛、間質性肺病、肺功能異常,部分病人可發展為嚴重的肺纖維化。肺動脈高壓是主要的併發症,也是死亡原因。

心臟受累表現表現

心臟全層均可累及,可有心肌炎症細胞浸潤及冠狀動脈增生性病變,心肌受累、右心室肥厚常繼發於肺動脈高壓。

腎臟系統受累表現

通常為繫膜性腎小球腎炎,膜性腎小球腎炎及腎病症候群,可出現腎血管性高壓危象。

消化系統受累表現

部分病人出現食道運動功能異常,括約肌壓力降低,蠕動減弱,吞咽困難,消化道受累可有巨結腸、腸蠕動減退、腹腔出血、胰臟炎、腹水等表現。

神經系統受累表現

最常見神經系統病變為三叉神經病變,血管性頭痛常見,部分病人出現無菌性腦膜炎。

血液系統受累表現

可有貧血、白血球數減少、血小板減少,血小板減少性紫斑症。

伴有脫髮、色素減退、光敏感、臉部微血管擴張和甲周紅斑等,部分病人可有皮肌炎的典型皮膚改變。

看醫

混合性結締組織病要早發現、早診斷、早治療,初期對於病情的控制、改善症狀、預防併發症極其重要。在臨床工作中應對肺部病變高度重視,早進行干預,從而延長病人生存期,對於有疑似混合性結締組織臨床表現的病人更應該及時就診以明確診斷。

- 對於普通人群定期體檢非常有必要,重視體檢中的血清抗體的檢查。無論是不是高危人群,一旦體檢中出現雷諾氏現象,手指腫脹、關節疼痛、僵硬,類風濕因子陽性都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢或其他情況下發現類風濕因子並出現雷諾氏現象,手指腫脹、關節疼痛、僵硬,乏力、發熱等症狀,高度懷疑混合性結締組織病時應及時就醫。

- 已經確診混合性結締組織病的病人,若出現咳嗽、胸悶、胸痛、呼吸困難等應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去風濕免疫科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如胸痛、頭痛等可到相應科別就診,如呼吸、心血管科、神經內科等。

- 是否有以下症狀?(如雷諾氏現象、皮疹、胸痛、頭痛等症狀)

- 既往有無其他的病史?

- 家族裡有沒有人得過類似的疾病?

- 年齡多大?有沒有遺傳的家族性風濕病?

- 吃過什麼藥物?效果如何?

抗核抗體

血清檢查往往檢測出高低度抗核抗體和U1RNP抗體,也可出現低滴度抗DNA抗體及抗SS-A、SS-B抗體陽性。

自身抗體檢查

60%~70%的病人可檢測到類風濕因子陽性,但其效價比類風濕性關節炎低。也有10%~20%的病人被檢測到抗甲狀腺抗體,但少有引起症狀者。

血液檢查

可發現肌酸磷化酶升高,白血球減少、血小板減少及γ-球蛋白血症。

肺功能檢查

可發現百分比肺活量低於80%,呈限制性通氣障礙,肺一氧化碳彌散量小於70%示彌散功能減低。

胸部X線、CT

胸部X線側面像可見背側下肺野間質性肺病和肺纖維化,CT像發現邊緣索狀網格陰影最為確實。此外,如合併有肺動脈高壓可見心緣左側第2弓(肺動脈段)突出。

食道吞鋇檢查

可見蠕動減弱、食道下部擴張。

診斷標準

主要標準

嚴重肌炎,肺部受累,CO彌散功能小於70%,肺動脈高壓、肺切片檢查顯示增殖性血管病變。雷諾氏現象或食道蠕動功能減低,手指腫脹、硬化,關節壓痛。抗ENA≥1:10000,抗U1RNP陽性和抗Sm陰性。

次要標準

脫髮、白血球減少、貧血、肋膜炎、心包炎、關節炎、三叉神經病、頰部紅斑、血小板減少、輕度肌炎。

診斷結果

肯定診斷

符合4條主要標準,血清ANA>1∶320、抗U1RNP滴度≥1:4000及抗Sm陰性。

可能診斷

符合3條主要標準及抗Sm陰性,或2條主要標準和2條次要標準,血清ANA>1∶320、抗U1RNP滴度>1:1000。

可疑診斷

符合3條主要標準但抗U1RNP陰性,或2條主要標準伴抗U1RNP≥1:100,或1條主要標準和3條次要標準,伴有抗U1RNP≥1:100。

紅斑性狼瘡

如高低度抗DNA抗體、低補體,且呈現紅斑性狼瘡所具有的蝶形紅斑、伴腎損害或中樞神經系症狀,則為紅斑性狼瘡。

原發性乾燥症

有口、眼乾燥症及涎腺炎者為原發性乾燥症,通過症狀即可鑑別。

治療

根據臨床調查可用藥物較多,但類固醇激素療法為基本治療,此外可適當加用血管擴張劑如非類固醇抗炎藥。同時應給予病人生活指導,告知避免過勞、避免暴露於寒冷、防止皮膚外傷及感染也很重要。在妊娠、分娩時注意腎損害、肺動脈高壓、肺纖維化等症狀出現及加重的情況,應及時加針對性治療。

基礎治療

阿斯匹靈

應用抗血小板聚集藥物。

硝苯地平

擴血管藥物。

針對性治療

- 以關節炎為主要表現者,輕者可應用非甾類抗炎藥,重症病人加用胺甲蝶呤或抗瘧藥等。

- 以肌炎為主要表現者選用糖皮質類固醇和免疫抑制劑,輕症和慢性病程病人可予小劑量激素治療急性起病和重症病人可予衝擊治療,同時加用胺甲蝶呤或其他免疫抑制劑。

- 肺動脈高壓應初期、積極治療,除常規應用阿斯匹靈、鈣通道阻斷劑、血管緊張素轉化酶抑制劑外,還可應用中到大量糖皮質類固醇和免疫抑制劑,可首選環磷醯胺和胺甲蝶呤等。前列環素為近年來較為推崇的降低肺動脈壓力藥物,內皮素是一種強力內源性血管收縮劑和有絲分裂素,在肺動脈高壓的發病機制中發揮重要作用。內皮素雙重受體阻斷劑波生坦對肺動脈高壓的治療安全有效,磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制劑枸櫞酸西地那非對肺動脈高壓也有較好的療效。

- 膜性腎小球腎炎可選用糖皮質類固醇,腎病症候群對激素反應差可加用環磷醯胺等免疫抑制劑,有腎功能衰竭病人應進行透析治療。

- 輕度吞咽困難者可應用普賴鬆和消化道促動力藥。

預後

混合性結締組織病的病程難以預測,大多數病人預後相對良好,但主要與初期診斷、初期治療有關,如果已有主要臟器受累則預後差。

初期有治癒可能,嚴重的病人需要終身服用藥物。

混合性結締組織病病人如果護理得當、治療及時、病情控制良好,能夠長期帶病生存,並不影響自身的生存時間。

混合性結締組織病治療剛開始至少每3個月複查一次,達到治療目標病情控制穩定後可6個月複查一次。

飲食

混合性結締組織病病人應注意膳食多樣化,合理控制總熱量,避免不規律進食及暴飲暴食。

- 若有消化道病變的病人,應注意減少刺激性食物的攝入,避免飲酒以及儘量的減少咖啡、濃茶等的食用。另外注意少吃多餐,避免過度飽食。

- 若有腎臟病變的病人應注意低鹽、低脂、優質蛋白飲食,儘量減少油膩以及油炸食品的攝入。

- 對於心臟功能病變的病人應注意儘量的避免飽食,同時限制每日液體的入量。

照護

混合性結締組織病病人的護理以保暖、維持機體營養均衡、避免外傷為主。

- 了解各類藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,配合醫生正確服用。

- 生活中注意安全,避免皮膚破損。

- 若病人有吞咽功能障礙應注意加強護理,避免誤吸。

- 在臨床工作中應對肺部病變高度重視,儘早進行干預,從而延長病人生存期。

預防

生活作息有規律,保持均衡營養攝入,適當運動促進新陳代謝,提高免疫力,可降低混合性結締組織病患病概率。

凡臨床上遇到多關節炎或關節痛、雷諾氏現象、肌肉疼痛、手指腫脹、貧血及紅血球沉降率增快,原因不明的肺彌散功能下降或同時出現紅斑性狼瘡、多發性肌炎、系統性硬化症三者或其中二者臨床特徵之一,即應考慮到本病的可能,進行抗核抗體(ANA)及抗核糖核蛋白抗體(RNP)檢查,有利於混合性結締組織病的初期篩檢。

- 堅持正規治療,關注激素、免疫抑制劑、非類固醇藥的副作用。

- 堅持功能鍛煉,增強自身免疫功能。

- 生活應有規律,勞逸適度。

- 注意肢端保暖,疾病活動期避免妊娠、過度勞累及劇烈精神刺激。