脊髓灰質炎

概述

脊髓灰質炎是由脊髓灰質炎病毒引起的嚴重危害兒童健康的急性傳染病,多發生在5歲以下的兒童。臨床特徵為分布不規則和輕重不等的遲緩性癱瘓,輕者無癱瘓出現,重者會因呼吸肌麻痹而死亡。脊髓灰質炎缺乏特效的抗病毒治療,接種疫苗以預防感染是關鍵,及時、正規、系統的治療有可能治癒。

- 就診科別:

- 兒科、感染科

- 英文名稱:

- poliomyelitis

- 疾病別稱:

- 小兒麻痹症、流行性脊髓灰質炎

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心肌炎、肺炎、消化道穿孔、出血

- 治療周期:

- 1~6個月

- 臨床症狀:

- 發熱、咽喉不適、乏力、多汗、癱瘓

- 好發人群:

- 5歲以下的兒童、未接種脊髓灰質炎疫苗者、妊娠婦女、免疫力低下者、有疫區旅居史或與病人有密切接觸史者

- 常用藥物:

- 地巴唑、 Neostigmine 、加蘭他敏

- 常用檢查:

- 血液常規、腦脊髓液檢查、病毒分離或培養、血清免疫學檢查

隱性感染(無症狀型)

占全部感染者的90%~95%,可從咽部和糞便中分離出病毒,血清中可檢測出特異性抗體。

頓挫型(輕型)

約占4%~8%,病毒侵襲全身非神經組織,臨床症狀缺乏特異性。

無癱瘓型

脊髓灰質炎病毒侵入中樞神經系統,但沒有神經肌肉受損的表現。

癱瘓型

約占感染者的1%~2%,按病變部位可分為脊髓型、腦幹型和腦炎型,以脊髓型最常見。

病因

脊髓灰質炎病毒經糞-口進入人體,在人體內不斷繁殖擴散,侵犯呼吸道、消化道、中樞神經系統等,引起一系列的臨床表現。

脊髓灰質炎病毒感染

脊髓灰質炎病毒經被污染的物體通過口進入人體,在淋巴組織如扁桃腺、咽壁淋巴組織、腸壁集合淋巴組織等處生長繁殖,並向局部排出病毒。若此時人體抵抗力強,形成相應的特異性抗體,可無臨床症狀,形成隱性感染;否則病毒進一步侵入血流引起病毒血症,並侵犯呼吸道、消化道、皮膚黏膜等處引起前驅症狀。此時若機體免疫系統能清除病毒,則形成頓挫型感染;否則病毒可繼續擴散到全身淋巴組織中大量繁殖並再次進入血循環引起第二次病毒血症。少部分病人可因病毒毒力強或血中抗體不足以將其中和,病毒可隨血流經血腦屏障或沿外周神經侵犯中樞神經系統。

不注意衛生

如果接觸了被病人的糞便污染的水、食物、手、玩具等,並將病毒帶入口中,就可能會患病。

個人體質較差

免疫力差的人更容易患病。

自世界衛生組織發起全球根除脊髓灰質炎行動以來,該病發病率降低了99%,目前只在非洲和亞洲的少數國家仍有流行。2000年10月世界衛生組織宣布,包括我國在內的西太平洋區域為無脊髓灰質炎地區,這是世界上繼美洲區以外的第二個無脊髓灰質炎地區。孕婦如得病易發生癱瘓,年長兒和成人病人病情較重,發生癱瘓者多。兒童中男孩較女孩易患重症,多見癱瘓。

本病以糞-口感染為主要傳播方式;感染之初病人的鼻咽分泌物也排出病毒,故亦可通過飛沫傳播,但為時短暫。

- 5歲以下的兒童。

- 未接種脊髓灰質炎疫苗者。

- 妊娠婦女。

- 免疫力低下者。

- 有疫區旅居史或與病人有密切接觸史者。

症狀

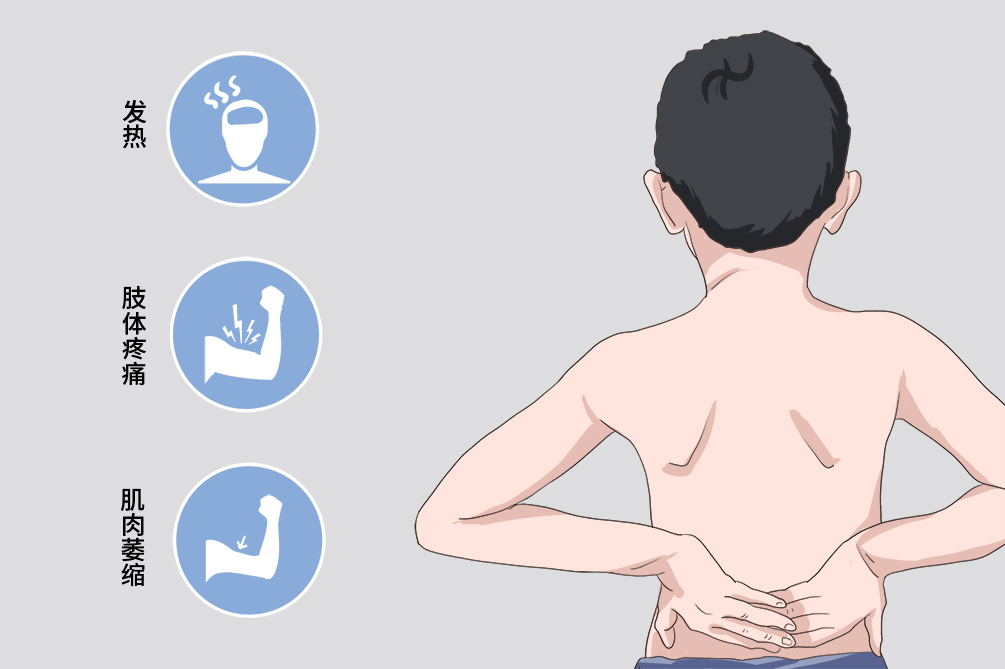

此病的潛伏期一般為8~12天,最長可以到35天。根據臨床表現可以分為無症狀型、頓挫型、無癱瘓型及癱瘓型。主要症狀是發熱,全身不適,嚴重時肢體疼痛及遲緩性癱瘓,嚴重者不僅會造成肢體畸形、肌肉萎縮,還會影響呼吸、泌尿等系統功能。

無症狀型(即隱性感染)

感染後不顯現症狀,血清中可檢出特異性抗體,從咽部和糞便中可分離出病毒。

頓挫型

上呼吸道感染症狀

有不同程度的發熱,可有感冒症狀,咽部不適,咽部淋巴組織充血、水腫。

消化道症狀

表現為噁心、嘔吐、腹瀉或便秘,可有中度發熱。

流感樣症狀

有發熱及類似流感的症狀,上述症狀持續約1~3天,即行恢復。

無癱瘓型

臨床上具有前驅期症狀、腦膜刺激征和腦脊髓液改變。前驅期症狀與頓挫型臨床表現相似,數天後出現腦膜刺激征即頭痛、頸痛、背痛、嘔吐、頸部和背部強直等,但無神經和肌肉功能的改變。腦脊髓液檢查符合無菌性腦膜炎的改變,病人一般在3~5天內退熱,但腦膜刺激征可持續2週。

癱瘓型

病人具有無癱瘓型的臨床表現,且病損累及脊髓前角灰質、腦或腦神經。在發熱和肌肉疼痛處於高峰期時,突然發生癱瘓,或者從輕微癱瘓開始,逐漸加重。可表現為四肢癱瘓,尤其是下肢癱瘓,多數為單個肢體的癱瘓。

此類病人偶見交感神經節及周圍神經節病變,軟腦膜上可見散在炎性病灶,蜘蛛網膜少有波及,腦脊髓液出現炎性改變。部分癱瘓型病例在感染後數十年,發生進行性神經肌肉軟弱、疼痛,受累肢體癱瘓加重,稱為「脊髓灰質炎後肌肉萎縮症候群」。

水、電解質、酸鹼平衡失調

高熱、出汗、嘔吐、腹瀉、不能進食、呼吸肌癱瘓病人,長期使用人工呼吸機時易導致水和電解質不平衡。長期臥床可致鈣負平衡,表現為骨質疏鬆。

心肌炎

病毒可直接侵犯心肌,引起心電圖T波、ST段和P-R間期改變,見於10%~20%病例。

高血壓

缺氧或下視丘受累導致持續性高血壓,進而引起視網膜病、驚厥和神志改變。

肺水腫與休克

發病機制未明,常見於死亡病例的末期。

消化道穿孔與出血

可有胃和十二指腸的急性擴張、盲腸穿孔、上消化道的急性潰瘍、整個胃腸道的多發性糜爛伴有大出血和腸麻痹等。

肺不張與肺炎

常見於呼吸肌癱瘓或吞咽肌癱瘓,可因氣管切開而加重,常見致病菌為金黃葡萄球菌或革蘭陰性菌。

泌尿道感染

留置導尿管或長期臥床與鈣的動員常導致腎結石併發感染,嚴重者可致腎功能衰竭。

關節病

在癱瘓病例的恢復期,可發生類似於風濕性關節炎的症候群,表現為大關節的紅、腫、疼痛和壓痛。

看醫

有脊髓灰質炎疫區旅居史及病人接觸史者,初期時有發熱、出汗、咳嗽、流涕、煩躁、腹痛、腹瀉等呼吸道及消化道症狀,之後出現全身不適感覺、肌肉疼痛,繼而逐漸出現肢體癱瘓,應警惕脊髓灰質炎的可能性。脊髓灰質炎是高度傳染性疾病,如有任何脊髓灰質炎的表現時,都應該立即就診。早就診、早治療、早隔離,防止對他人進行傳染。

既往去過脊髓灰質炎的疫區,或接觸疑似及確診脊髓灰質炎病人後出現發熱、多汗、煩躁、肌肉酸痛以及肢體感覺過敏等症狀,需要及時就醫。

- 一般情況下病人可至感染科就診。

- 若病人為兒童,可至兒科就診。

- 是否出現了這些症狀?(如咽喉疼痛、發熱、乏力、噁心、頭痛、胃痛、全身不適、肢體疼痛及遲緩性癱瘓等)

- 什麼時候出現的這些症狀?

- 是否接種過脊髓灰質炎疫苗?

- 是否有疫區旅居史或病人接觸史?

- 是否去過其他醫院就診?做過哪些檢查?檢查結果是什麼?

腦脊髓液檢查

可檢測出腦脊髓液是否有異常改變,如壓力增高、白血球輕度增多,蛋白輕度增加、蛋白質-細胞分離現象,不同時期的腦脊髓液檢查結果不同。

血液常規檢查

檢查結果多正常,可檢測出急性期是否出現紅血球沉降率增快。

病毒分離或培養檢查

起病1週內可從鼻咽部及糞便中分離出病毒,糞便可持繼陽性2~3週,初期從血液或腦脊髓液中分離出病毒的意義更大。可將標本接種到猴腎、人胚腎或HeLa細胞中,組織培養可獲得病毒,再用特異性抗血清做中和試驗鑑定其型別。近年採用PCR法,檢測腸病毒RNA較組織培養快速敏感。

血清免疫學檢查

血清免疫型特異性免疫抗體效價在第一週末即可達高峰,尤以特異性IgM上升較IgG為快,可用中和試驗補體結合試驗及酶標等方法進行檢測特異抗體。中和試驗較常用,因其持續陽性時間較長。補體結合試驗轉陰較快,如其陰性而中和試驗陽性,常提示既往感染;兩者均為陽性,則提示近期感染。近來採用免疫螢光技術檢測抗原及特異性IgM單克隆抗體酶標法檢查,有助於初期診斷。

查體

對病人進行神經系統檢查,檢查病人感覺神經、生理及病理反射、肌力、肌肉張力等情況,輔助病情診斷。

脊髓灰質炎根據接觸史、臨床表現以及輔助檢查可以診斷:

- 近期接觸過脊髓灰質炎病人,或去過脊髓灰質炎流行地區。

- 出現發熱、多汗、煩躁、肌肉酸痛等症狀。

- 糞便病毒分離出脊髓灰質炎病毒,血清特異性抗體陽性。

感染性多發性神經根炎或稱吉蘭-巴雷症候群

多見於年長兒,散發起病,無熱或低熱,伴輕度上呼吸道炎症狀。逐漸出現弛緩性癱瘓,呈上行性、對稱性,常伴感覺障礙腦脊髓液檢查蛋白質-細胞分離現象為其特點,多無腦膜刺激征。癱瘓恢復較快而完全,少有後遺症,可用於與脊髓灰質炎相鑑別。

家族性周期性癱瘓

較少見,無熱,突發癱瘓,對稱性,進行迅速,可遍及全身。發作時血鉀低,補鉀後迅速恢復,但可復發,常有家族史,可通過臨床表現與脊髓灰質炎相鑑別。

周圍神經炎

可由白喉後神經炎、肌肉注射損傷、鉛中毒、維他命B1缺乏、帶狀皰疹感染等引起。病史和體格檢查可鑑別,周圍神經炎腦脊髓液無變化。

結核性腦膜炎

結核性腦膜炎有腦膜刺激征,但脊髓灰質炎腦脊髓液檢查符合無菌性腦膜炎,且糞便中可查到脊髓灰質炎病毒,以此與脊髓灰質炎相鑑別。

治療

由於脊髓灰質炎缺乏特效的抗病毒治療,目前的治療原則主要是減輕病人痛苦、減少骨骼畸形、加快病人復健和預防併發症。病人應進行隔離,儘量臥床休息,儘量避免肌肉注射、手術、受涼、損傷等刺激,以降低癱瘓的發生率。

臥床休息

病人臥床持續至熱退1週,隔離40天,以後避免體力活動至少2週。病人臥床時身體應成一直線,膝部稍彎曲,髖部及脊柱可用板或沙袋使之挺直,臥床時使用丁字鞋使腳和小腿有一正確角度,以利於功能恢復。

對症處理

全身肌肉痙攣、疼痛、煩躁不安時可使用解熱鎮痛劑、鎮靜劑緩解;每2~4小時濕熱敷一次,每次15~30分鐘;熱水浴亦有良效,特別對年幼兒童,與鎮痛藥合用有協同作用;疼痛消失後輕微被動運動可避免畸形發生;繼發感染者選用適宜的抗生素治療;呼吸機麻痹或有中樞性呼吸衰竭者及早使用人工呼吸機。

癱瘓急性期病人,應臥床休息、使用腎上腺皮質激素來控制發熱及減緩病情的進展,還可以使用鎮痛、解熱及止痛藥物緩解肌肉的疼痛等不適症狀,如病人出現呼吸功能障礙應使用呼吸支持治療。

- 維他命B1、維他命B12等可促進神經細胞的代謝,可適當選用。

- 體溫較高、病情進展較快的病人,可選用丙種球蛋白或短期應用糖皮質類固醇,如普賴鬆或 Dexamethasone 治療。

- 可應用維他命C及能量合劑,有助於肌肉功能的恢復。

- 可應用一些促進神經細胞傳導功能的藥物,如地巴唑、 Neostigmine 、加蘭他敏。

- 初期可應用干擾素抗病毒,有抑制病毒複製和免疫調節的作用,可增加療效。

- 靜脈滴注高滲葡萄糖及維他命C,可減輕神經組織水腫。

如因嚴重後遺症造成畸形,可採用矯形手術治療,如緩解關節攣縮的手術、關節融合術、肢體延長手術、關節置換術。

待病人體溫恢復正常、癱瘓停止進展後,即可採用按摩、推拿、針灸及理療等物理和復健治療,以促進癱瘓肌肉的恢復。

預後

脊髓灰質炎病死率一般為5%~10%,隨著疫苗的普及逐漸下降。發病後若發熱持續不退,伴煩躁不安常預示癱瘓的發生。如癱瘓影響呼吸功能及心血管調節,則預後較差。本病常由於肌群功能障礙引起肢體畸形,骨骼發育也可受到障礙,嚴重者影響活動力和勞動力。

目前沒有治癒脊髓灰質炎的辦法,以預防為主。給予及時、正規、系統的治療有治癒的可能,大多留有一定後遺症。

除導致死亡的併發症外,一般不會影響自然壽命。

若病人神經系統受損嚴重,會引起肌肉萎縮、肢體或軀幹畸形等後遺症。

飲食

脊髓灰質炎病人應進食營養豐富、高蛋白、高維他命、清淡、易消化的食物,增加機體的抵抗力,滿足機體營養及能量的需要。

- 病人應選用營養豐富、高蛋白的飲食以增加機體抵抗力,補充大量水分,如因環境溫度過高或熱敷引起出汗,則應補充鈉鹽,厭食者可用胃管保證食物和水分攝入。

- 宜進食含有膽鹼的食物,如蛋類、動物的腦、內臟等,從而補充腦磷脂和卵磷脂,改善神經的功能,一定程度上可促進神經組織的恢復。

- 宜攝取強化身體細胞抵抗自由基,如維他命、礦物質鋅、硒等,牡蠣含鋅元素豐富,宜食用。

- 宜進食蔬菜和水果,其含有維他命和纖維,能保持大便通暢。如果病人不吃蔬菜,可以做成包子、餃子、蔬菜汁之類的食物,讓病人養成吃蔬菜的習慣。

- 忌吃油炸、油膩、辛熱等有刺激性食物和難消化的食物;忌喝含有碳酸的飲料,因其促進鈣的流失,不利於病人骨骼的恢復。

- 忌喝咖啡、酒水和濃茶,因其可影響精神狀態,不利於疾病的恢復。

照護

脊髓灰質炎病人的護理以減輕病人痛苦、促進病人復健和預防併發症為主。促進病人體重恢復正常並保持穩定,血糖、血脂正常或維持理想水平為主,還需避免發生感染或在感染發生時能被及時發現和處理。

口服用藥

了解各類促進神經細胞代謝和恢復的藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,按時、按量正確服用藥物。

復健鍛煉

在脊髓灰質炎的管理中占重要地位,尤其對恢復期的病人,有助於促進肌肉恢復、減少後遺症。建議在醫師或復健治療師指導下開展有計劃的復健措施,循序漸進並長期堅持。

環境管理

室內要安靜,空氣要新鮮,室溫保持在20℃左右。床鋪要軟,蓋被要輕,患兒肢體略屈曲,下面可墊小枕頭或氣袋。

病人大多數為兒童,心靈脆弱,需要給予更多的關懷與愛護。多與病人交流,認真傾聽病人訴求,儘量滿足病人需求,及時解答病人疑問,告知家屬疾病的相關知識和注意事項。為病人營造一個溫馨的氛圍,減少病人的焦慮或恐懼,使病人有一個健康的心理狀態。

保持呼吸道通暢

注意清除咽喉部分泌物,採用低頭位(床腳抬高成20°~25°)以免唾液、食物、嘔吐物等吸入。

預防泌尿系統感染

多飲水,酸化尿液,使用水楊酸製劑及初期活動可減低結石發生率。

主動和被動鍛煉

鼓勵病人儘早開始鍛煉,防止肌肉萎縮。如果肢體已經不能移動,可先推拿、按摩,促進患肢血輪迴、改善肌肉營養及神經調節、增強肌力。患肢能做稍微動作而肌力極差者,要幫助病人做伸屈、外展、內收等被動動作。肢體已能活動而肌力仍差時,鼓勵病人作自動運動,進行體育療法,藉助體療工具鍛煉肌力和矯矯正牙齒形。

預防

由於脊髓灰質炎目前無特異性的治療方法,故重在預防。針對傳染病的傳播條件進行相應預防,即控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群。

控制傳染源

與脊髓灰質炎病人密切接觸需要醫學觀察20天,加強疫情報告。

切斷傳播途徑

加強公共環境衛生,培養良好的個人衛生習慣,加強飲食、飲水及糞便衛生及管理工作等,對病人的糞便和呼吸道分泌物以及為其污染的物品徹底消毒。

保護易感人群

- 本病流行期間,儘量少去公共場合。

- 脊髓灰質炎疫苗的免疫效果良好,應該有計劃地進行相關疫苗的接種獲得主動免疫。

- 未服過疫苗的年幼兒、孕婦、醫務人員、免疫低下者、扁桃腺摘除等局部手術後,若與病人密切接觸,應及早肌注丙種球蛋白或胎盤球蛋白以產生被動免疫。免疫力可維持3~6週,可減輕或阻止發病。