慢性骨髓炎

概述

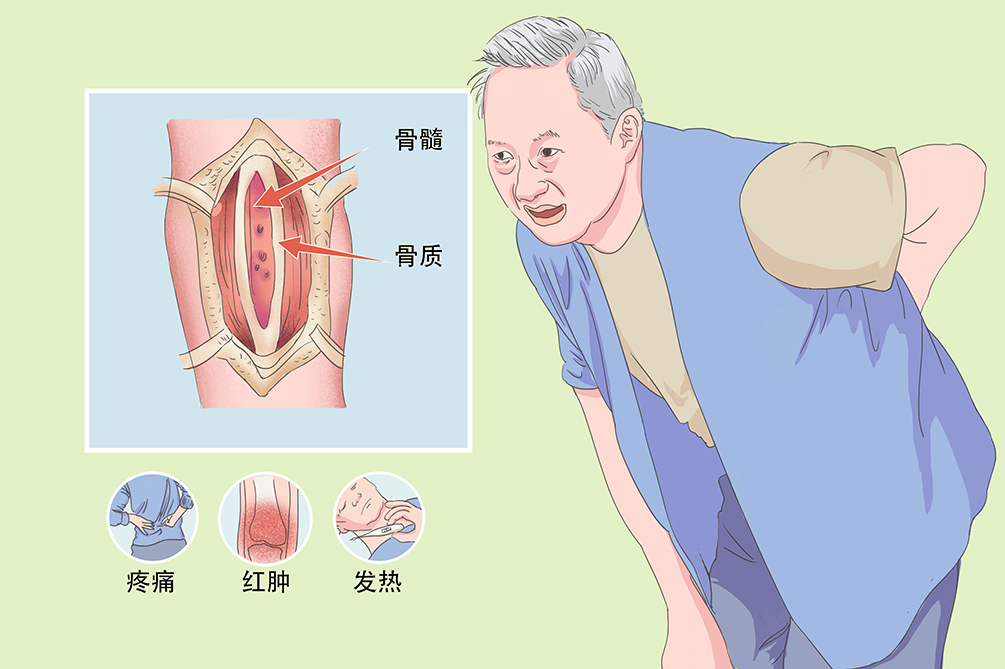

慢性骨髓炎是指由細菌感染引起的慢性疾病,在兒童多為急性骨髓炎遷延所致。在成人常常是創傷後骨髓炎,包括手術,特別是內植物術後骨髓炎,屬非血源性。病人主要表現為患肢增粗、組織厚硬、有色素沉澱、周圍肌肉萎縮等症狀。急性發作時可有全身中毒症狀,年幼者因炎症可導致關節屈曲畸形。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- chronic osteomyelitis

- 疾病別稱:

- 慢性血源性骨髓炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 關節強直、癌變

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 局部腫脹、骨質增厚

- 好發人群:

- 急性骨髓炎病人、受開放損傷的傷者、糖尿病病人

- 常用藥物:

- 青黴素、頭孢類菌素

- 常用檢查:

- 血液常規、X線檢查

兒童慢性骨髓炎

兒童多為急性骨髓炎治療不當或治療不及時遷延所致。

成人慢性骨髓炎

成人常常是創傷後骨髓炎,包括手術,特別是內植物術後骨髓炎,屬非血源性。原因在於開放損傷造成骨污染,損傷軟組織和骨組織的失活利於細菌生長繁殖。

病因

慢性骨髓炎在兒童多為急性感染期未能徹底控制,反覆發作演變而成,成人常因為開放損傷後造成骨感染。好發於急性骨髓炎病人、受開放損傷者、糖尿病病人,當病人免疫力低下時不易抵抗各種感染而致病。

兒童慢性骨髓炎

急性感染期未能徹底控制,反覆發作演變成慢性骨髓炎。

成人慢性骨髓炎

常常是創傷後骨髓炎,在於開放損傷造成骨污染,造成軟組織和骨組織的失活,利於細菌生長繁殖。

免疫力低下

免疫力低下者不易抵抗各種感染,如糖尿病和動脈硬化引起的血管疾患,病人的免疫功能損害,如器官移植個體、愛滋病、腫瘤化療病人。

慢性骨髓炎在發達國家的發病率明顯低於發展中國家,骨髓炎在發展中國家主要以慢性形式存在,男性高於女性,年輕病人多見。

急性骨髓炎病人

治療不當或者治療不及時遷延不愈為慢性骨髓炎。

受開放損傷的傷者

開放性傷口暴露在空氣中,容易感染各種細菌。

糖尿病病人

患有基礎疾病者免疫力低下,不易抵抗各種感染。

症狀

慢性骨髓炎全身症狀一般不明顯,表現為患肢增粗、組織厚硬、有色素沉澱、周圍肌肉萎縮。急性發作時可有全身中毒症狀,年幼者因炎症可導致關節屈曲畸形。本病後期可併發關節強直、癌變等。

- 慢性骨髓炎者通常在靜止期症狀較輕,有反覆發作病史,患肢增粗、變形。兒童發病者由於骨骶破壞而影響骨骼生長發育,使患肢出現縮短或內、外翻畸形,並有不同程度的肌肉萎縮和功能障礙。患部皮膚薄,且色澤暗,易破損引起經久不愈的潰瘍或竇道,竇道口流出臭味膿液。

- 如果急性發作,局部出現紅、腫、熱、痛現象,同時出現消瘦、貧血等慢性中毒症狀。

年幼者因炎症可阻礙或刺激骨骺發育,患肢可短縮或增長,若軟組織攣縮,可導致關節屈曲畸形。

關節強直

慢性骨髓炎病人如果累積到關節,長時間炎症刺激,以導致關節強直。

癌變

慢性骨髓炎病人由於長期的局部膿腫刺激,會造成局部皮膚軟組織惡變。

看醫

病人出現患肢增粗、組織厚硬的情況應首先去骨科就診,遵醫囑進一步檢查,明確病情,醫生根據病人的臨床表現和X線檢查來確診本病,本病需要與骨結核鑑別。

- 若出現皮膚顏色暗沉、明顯凹陷,患肢增粗、肌肉萎縮、組織硬厚、消瘦、貧血等症狀,應及時就診。

- 慢性骨髓炎病人有全身中毒症狀,如高熱、骨痛、關節僵硬、活動受限、意識模糊等嚴重症狀應立即就醫。

病人優先去骨科就診。

- 因為什麼症狀來就診?

- 以前是患有急性血源性骨髓炎嗎?

- 目前都有什麼症狀?(如患肢增粗、組織厚硬等)

- 此症狀持續了多久?

- 既往有無其他病史?

X線檢查

可見骨膜下骨及密質骨增厚,骨密度增加。骨幹內可見密度增高的死骨,邊緣不規則,與周圍有分界透光帶,為死腔。骨幹形態變粗、不規則、密度不均、髓腔狹小,甚至消失。骨幹可彎曲變形,骨小梁失去正常排列,病變遠側骨有不同程度的萎縮。個別發生病理性骨折,發育過程可出現骨幹短縮或發育畸形。

血液常規檢查

急性發作期通過白血球以及嗜中性白血球計數明確感染程度。

根據病人的臨床表現和X線檢查,不難確診。

病人的臨床表現

患肢增粗、組織厚硬、有色素沉澱、周圍肌肉萎縮等症狀。

X線檢查

可見骨膜下骨及密質骨增厚,骨密度增加。骨幹內可見密度增高的死骨,邊緣不規則,與周圍有分界透光帶,為死腔。

骨結核

骨幹結核臨床很少見,常合併其他部位結核,無混合感染時細胞計數正常,死骨及竇道形成比較少見。即使形成膿腫或竇道,經適當非手術治療也容易痊癒。而慢性骨髓炎所形成的竇道癒合非常困難,往往經多次手術,數年數月還不能完全根除。竇道排出物稀薄的結核性膿液,細菌學檢查可幫助診斷,鑑別診斷有困難時需行病理檢查。

治療

慢性骨髓炎的治療原則主要包括手術治療和藥物治療,目前大多數病例初期發現制定合理的治療方案,短期內可以治癒。慢性骨髓炎的治療方法是清除死骨、消滅骨死腔、切除竇道、根治感染源,術後全身應用青黴素或敏感抗生素進行抗菌治療。

抗生素

術後全身應用抗生素,慢性骨髓炎往往是多種細菌混合感染,應選擇針對多數致病菌有效的黴素或抗生素,如頭孢菌素。

慢性化膿性骨髓炎以手術治療為主,治療原則是應儘可能徹底清除病灶、摘除死骨、消滅無效腔、改善局部血液循環、促進創面癒合。手術方法有以下幾種:

病灶清除術

徹底去除竇道、疤痕組織、死骨、異物,刮除死腔中的肉芽組織,切除不健康的骨質及空腔邊緣。不可去除過多骨質,以免發生骨折。

徹底清除病灶

徹底清除病灶後置入沖洗引流管,持續沖洗引流。傷口充分沖洗引流,感染容易控制,創面多能一期癒合,隨著骨髓腔凝血機化、骨化而修復骨缺損。

消滅無效腔

股骨、脛骨慢性化膿性骨髓炎在病灶清除術後如無效腔很大,可用帶蒂大網膜或肌瓣充填無效腔。肌瓣不宜太大,避免蒂部扭轉及受壓。

病骨切除

有些部位,如肋骨、腓骨中上段,骼骨和股骨大粗隆等慢性骨髓炎,因對功能影響不大,可手術去除病骨。

截肢

病程較長的慢性骨髓炎骨質受累廣泛,患肢功能完全喪失、失用或周圍皮膚惡變,或嚴重感染不能控制,甚至危及病人生命時可考慮截肢。

預後

慢性骨髓炎的大多數病人經過積極治療,可達到完全癒合,少數病人的關節可能受到影響,極少數會出現功能完全喪失,病人術後需遵醫囑複診。

慢性骨髓炎目前大多數病例初期發現,制定合理的治療方案,短期內可以治癒。

慢性骨髓炎若治療及時、護理得當,一般不會影響病人的自然壽命。

少數病人的關節可能受到影響,極少數病人會出現功能完全喪失,可導致生活質量嚴重下降。

病人應遵醫囑定期複診,如果再次出現發熱、局部疼痛應立即就診。

飲食

慢性骨髓炎的病人飲食要合理搭配、清淡適宜、營養豐富,多吃富含維他命、蛋白質以及含鈣量高的食物,忌吃難以消化的食物以及燒烤類食物等。

- 病人宜給予易消化的富於蛋白質和維他命的飲食,如瘦肉、動物肝臟、蔬菜、水果等。

- 病人忌食用難以消化的食物,如板栗、年糕、米糕。

- 病人忌食用燒烤類食物,應清淡飲食,防止上火滋養細菌。

照護

慢性骨髓炎病人應預防細菌感染,避免急性發作期的發生。避免負重和劇烈運動,減輕對局部的壓力,防止出現病理性骨折和肢體畸形。密切觀察病人有無出現急性血源性骨髓炎的表現,以及患肢狀態是否好轉。

- 術後患肢制動,有病理骨折或清創後骨缺損較大者,可用骨外固定裝置輔助固定,有助於獲得治癒。

- 避免負重和劇烈運動,減輕對局部的壓力,防止出現病理性骨折和肢體畸形。

- 遵醫囑按時用藥,觀察藥物的療效。

- 一般在初期就要進行患肢肌肉訓練,防止肌肉廢用性萎縮和關節沾黏,後期除繼續做患肢肌肉舒縮鍛煉外,活動範圍可擴展到各大關節。

家人應注意病人有無出現急性血源性骨髓炎的表現,如發熱,應密切觀察患肢的狀態。

要家屬了解一般疾病知識與護理方法,鼓勵病人提高信心,從而改善病人心境,促進病人身心復健。

服用抗生素類藥物時病人要遵醫囑服用,不要擅自停藥、更改藥量。

預防

慢性骨髓炎多因為急性骨髓炎遷延不愈、骨外傷或骨手術後的感染造成,因此,要針對這些原因進行預防,本病目前暫無有效的初期篩檢手段。

本病目前暫無有效的初期篩檢手段。

- 兒童慢性骨髓炎多因為急性骨髓炎治療不當或不及時造成,所以骨髓炎的急性階段應採取及時有效的治療措施。

- 成人慢性骨髓炎應積極預防骨外傷或骨手術後的感染。

- 在感冒發燒期間,儘快應用抗菌、退燒藥,殺滅將有可能感染成為慢性骨髓炎的細菌。

- 外傷骨折或手術後感染中,及時準確的對症處理,控制細菌的進一步入侵。

- 避免過度勞累而降低機體免疫力,防止細菌趁虛而入。