手癬

概述

手癬指皮膚癬菌侵犯指間、手掌、掌側平滑皮膚引起的感染,本病主要由紅色毛癬菌、須癬毛癬菌、石膏樣小孢子菌和絮狀表皮癬菌等感染引起,其中紅色毛癬菌占50%以上。其會導致病人表現出手掌局部紅斑脫屑、手部皮膚乾燥皸裂、手部皮膚搔癢等症狀。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- Tinea manuum

- 疾病別稱:

- 鵝掌風

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 股癬、甲癬、體癬、癬菌疹

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 手掌局部紅斑脫屑、手部皮膚乾燥皸裂、手部皮膚搔癢

- 好發人群:

- 多汗者、妊娠期內分泌失調者、肥胖者、糖尿病病人、長期使用抗生素者

- 常用藥物:

- Bifonazole 、複方苯甲酸軟膏、 Itraconazole

- 常用檢查:

- 真菌鏡檢、真菌培養

病因

手癬是皮膚癬菌感染皮膚導致,病原菌與足癬基本一致,包括紅色毛癬菌、須癬毛癬菌、石膏樣小孢子菌和絮狀表皮癬菌等。

手癬主要由紅色毛癬菌、須癬毛癬菌、石膏樣小孢子菌和絮狀表皮癬菌等感染引起,其中紅色毛癬菌約占55.6%,其次為須癬(石膏樣)毛癬菌約占22.7%,白念珠菌也可引起與手癬損害。手癬多由於搔抓足癬、股癬引起,或者體癬的直接蔓延而導致。

- 雙手長期浸水、摩擦受傷及接觸洗滌劑、溶劑等。

- 活動量大的體力勞動。

手癬在全世界廣泛流行,但發病率低於足癬,我國江淮流域以南地區發病較北方多。夏秋季發病率高,常表現為夏重冬輕或夏發冬愈。多見於成年人,男女比例無明顯差別,皮損多由一側傳染至對側,在我國有人數眾多的病人。雙手長期浸水和摩擦受傷及接觸洗滌劑、溶劑等是手癬常見的誘因,所以手癬在某些行業中的發病率可相當高,其中許多人有戴戒指史。手癬主要由紅色毛癬菌、須癬毛癬菌、石膏樣小孢子菌和絮狀表皮癬菌等感染引起,其中紅色毛癬菌占50%以上。紅色毛癬菌是全世界最常見的皮膚癬菌,而同心性毛癬菌只在南太平洋和南美洲的某些地區流行。隨著人類旅行和遷徒的增加以及抗真菌治療的發展,導致手癬的地理分布發生改變。其他主要的流行病學因素包括經濟、職業和空氣狀況等因素。

手癬主要通過接觸傳染,用手搔抓患癬部位或與病人共用鞋襪、腳盆等是主要傳播途徑。

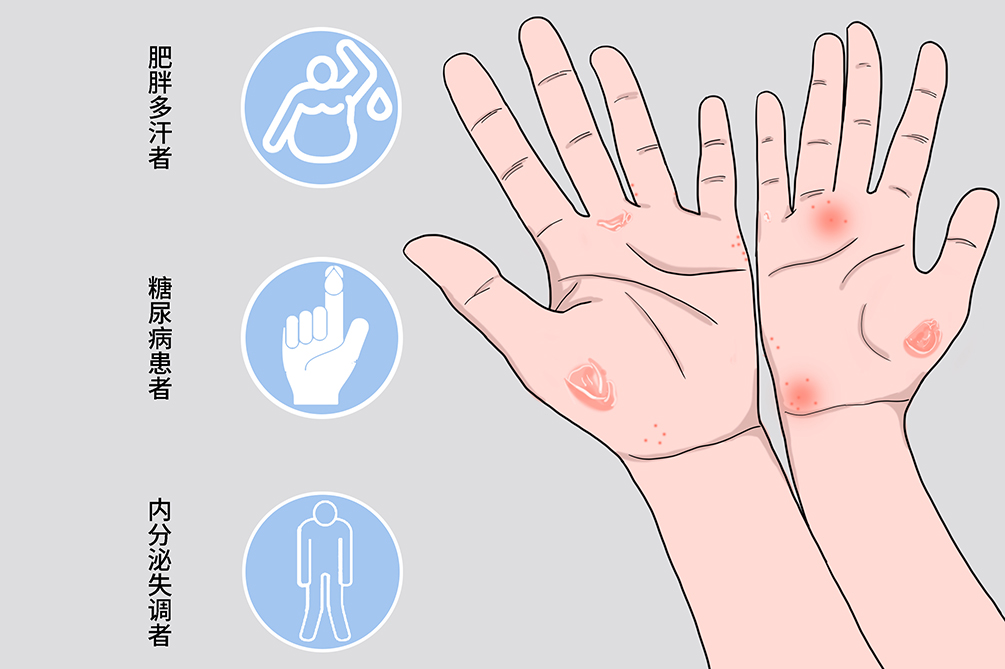

- 肥胖多汗者。

- 妊娠期內分泌失調者。

- 糖尿病病人。

- 長期使用抗生素、激素、免疫抑制劑病人。

症狀

手癬常繼發於腳癬,多始於一側手指間或魚際。手掌局部有邊界明顯的紅斑脫屑,皮膚乾燥破裂,甚則整個手掌皮膚肥厚、粗糙、破裂、脫屑,也可見水泡或糜爛。自覺搔癢,也可搔癢不明顯。

水泡鱗屑型

好發於指間、掌心,皮損初起為針尖大小的深在水泡,皰液清,壁厚而發亮,不易破潰,水泡散在或群集,可融合成多房性大皰,撕去皰壁露出蜂窩狀基底及鮮紅的糜爛面。搔癢明顯,水泡經數天後乾涸,呈現領圈狀或片狀脫屑,皮損不斷向周圍蔓延,病情穩定時以脫屑為主。

角化過度型

好發於掌部,局部多乾燥,皮損處角質增厚,表面粗糙脫屑,紋理加深,易發生皸裂、出血,皮損還可向足背蔓延。一般無搔癢,有皸裂時疼痛。

浸漬糜爛型

好發於指縫,尤以第3~4和4~5指間多見。表現為皮膚浸漬發白,表面鬆軟易剝脫並露出潮紅糜爛面甚至裂隙。有不同程度的搔癢,繼發細菌感染時有惡臭味。

手癬可以通過直接接觸搔抓身體別的部位而引起股癬、體癬等。長期反覆的手癬病人,可以造成指甲出現真菌感染,引起甲癬。手癬炎症明顯後可繼髮癬菌疹,即在感染部位遠處出現繼發性皮膚炎反應,病人通常出現伴有搔癢的丘疹、水泡性皮疹,癬菌疹可能反映了感染引發的免疫學反應。

看醫

手癬具有傳染性,因此手癬早發現、早診斷、早治療對於控制病情,避免加重,改善症狀極為重要。

- 當手部皮膚皮疹泛發,搔癢劇烈,影響日常生活時需要及時就診。

- 當手部皮疹出現慢性感染,化膿、潰爛及滲出,需要及時就診。

- 已經確診手癬的病人,若併發體癬、股癬、甲癬及癬菌疹時應立即就醫。

手癬病人應優先考慮至皮膚科就診。

- 手部出現皮疹有多長時間了?

- 還存在哪些症狀呢?

- 是從事什麼職業?

- 皮疹處是否有以下症狀?(如搔癢、疼痛等症狀)

- 既往有無其他的病史?

真菌鏡檢

可在受累區域刮取皮損鱗屑,並加入氫氧化鉀製成抹片,若能觀察到分隔菌絲則可確診。對於水泡型手癬,可從水泡頂部獲得充足的樣本。

真菌培養

對於真菌鏡檢取得的標本可以接種在特定的培養基中,將標本置於25℃~30℃,有時還需要37℃,培養3~4週,可明確致病的菌種。

根據手癬臨床表現,結合真菌鏡檢或培養可明確診斷。診斷可依據以下幾條:

- 患部皮膚乾燥、脫屑、角化過度,導致患處皮膚明顯增厚,冬季易皸裂;

- 患部出現群集或散在的深在水泡,不易穿破,癢感明顯。水泡出現數日後自然吸收,表面脫屑,此起彼伏,反覆發作;

- 手掌心和指間出現呈環形或弧形狀小片丘疹群,搔癢明顯,有鱗狀脫屑,夏重冬輕;

- 手指間出現濕爛,表皮潮濕、浸軟、色白,剝脫後可見基底鮮紅而糜爛,搔癢較重;

- 顯微鏡下可發現菌絲或者孢子,真菌培養可見相應真菌,如紅色毛癬菌、須癬毛癬菌。

手部濕疹

手部濕疹一般雙側同時起病,發展較快,時好時壞。手掌可有多處皮損且互不相連,邊緣也常不明顯,發作與季節關係不大,真菌鏡檢陰性,可由此鑑別。

汗皰疹

位於表皮深處的米粒大小水泡,略高出皮面,無炎症,常對稱分布於手掌、手指側面及指端,少見於手背和足部,可定期反覆發作,皰壁真菌檢查陰性,可由此鑑別。

掌跖膿皰病

該病是在紅斑上出現小而深的無菌性膿皰,數天後乾涸脫屑,可自行消退,反覆發作,對稱發生於掌、跖部,指間受累罕見,真菌鏡檢陰性,可由此鑑別。

治療

手癬治療以外用抗真菌藥物治療為主,治療成功的關鍵在于堅持用藥,療程一般需要1~2個月;角化過度型手癬或外用藥療效不佳者,可考慮內用抗真菌藥物治療。

外用藥物治療

應根據不同臨床類型選擇不同的處理方法。

水泡鱗屑型

應選擇刺激性小的霜劑和水劑,如 Bifonazole 霜或溶液等;浸漬糜爛型者給予醋酸鉛溶液、硼酸溶液等濕敷,待滲出不多時再給予粉劑,如枯礬粉、 Miconazole 粉等,皮損乾燥後再外用霜劑、水劑等,不宜用刺激性大、剝脫性強的藥物。

角化過度型

無皸裂時可用剝脫作用較強的製劑,如複方苯甲酸軟膏或酊劑等;有皸裂時應選用較溫和的製劑,如 Terbinafine 軟膏等,必要時可採用封包療法。

內用藥物治療

當外用藥物治療效果不理想時,或者還存在其他的疾病,病人可以通過內服藥物進行改善,可口服 Itraconazole 或 Terbinafine 。但是會導致病人出現不良反應,表現出皮疹、搔癢以及消化道症狀。

封包療法

外用抗真菌藥物後,用保鮮薄膜封包局部皮膚1~2小時,促進藥物吸收。

預後

手癬經過積極治療一般預後良好,但若病人不注意手部衛生即日常護理,則可能導致手蘚復發。

手癬病人可以通過藥物治癒,但容易復發。

手癬病人在積極治療後,一般不會影響自然壽命。

手癬病人一般每1個月複診一次,治癒後可無需複診。

飲食

目前對於手癬病人的飲食宜忌並無太多特殊注意事項,需要合理飲食,均衡營養,儘量要少吃辛辣刺激性的食物,最好是採取低鹽、低脂飲食,多進食涼血解毒食物,如綠豆、粳米、黃瓜、苦瓜、綠茶等,還要戒菸、限酒,這都有利於疾病恢復。另外,還需少吃發性食物,例如海鮮、羊肉、狗肉、雞蛋等食物,以免加重過敏現象。

照護

手癬容易復發,因此正確有效的護理,對於手癬的痊癒較為重要。病人需要注意保持皮膚的清潔衛生,尤其注意足部和腹溝部位的乾燥,保持心情舒暢,還需避免繼發其他部位真菌感染。

外用藥物

需要堅持使用,才能夠有效降低復發率。

日常清潔

病人的面巾、浴巾等需要隔開洗滌,用開水燙,以免傳播。

病人需注意有沒有出現股癬、甲癬、體癬等併發症出現,且複診時進行真菌抹片及真菌培養,檢查是否還有菌絲存在繁殖。

預防

手癬常由身體其它部位真菌病導致,由於皮膚搔癢而搔抓,可使病人手部受到傳染引發手癬。故應注意皮膚清潔,保持皮膚乾燥。

- 積極治療身體其他部位的真菌感染,避免用手搔抓身體其他部位的真菌感染病灶。

- 日常生活工作中應減少酸、鹼性物質對皮膚的損傷。

- 注意個人、家庭及集體衛生,保持手部皮膚乾淨,防止感染。

- 應注意及時、徹底地治療淺部真菌病,消滅傳染源。

- 不共用面巾、浴巾等生活用品,伴甲真菌病者應同時治療甲癬,以免互相感染。