溶血性貧血

概述

溶血性貧血(HA)是指紅血球壽命縮短,其破壞速度超過骨髓造血代償功能時所引起的一組貧血。若溶血發生而骨髓造血功能能夠代償時可以不出現貧血,稱為溶血性疾病,臨床上以貧血、黃疸、脾臟大、網織紅血球增高及骨髓幼紅血球增生為主要特徵,我國溶血性貧血的發病率約占貧血的10%~15%。

- 就診科別:

- 血液科、泌尿科、一般外科

- 英文名稱:

- Hemolytic anemia

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 脾功能亢進、急性腎衰竭、肝功能損害

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

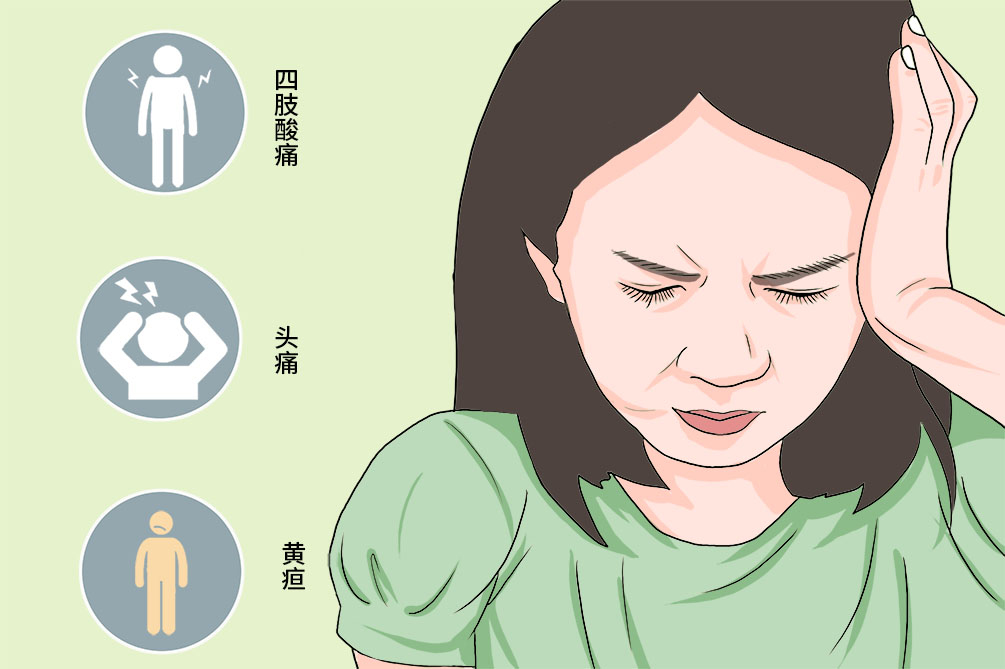

- 腰背及四肢酸痛、貧血、黃疸、脾臟大

- 好發人群:

- 家族遺傳溶血性貧血疾病的病人、肝癌合併腹水病人、白血病病人、淋巴瘤病人、患有肝病及脾臟大的病人

- 常用藥物:

- 環磷醯胺、巰唑普林

- 常用檢查:

- 血液常規及肝功能、大便常規、51Cr標記紅血球測定

- 根據紅血球破壞的原因分為遺傳性和獲得性兩大類。

- 根據溶血發生的場所可分為血管內溶血和血管外溶血。

- 根據發病機制可分為紅血球內在缺陷和紅血球外環境所致的溶血性貧血。

病因

溶血性貧血的病因和發病機制極為複雜,至今未完全闡明,目前考慮紅血球自身異常和紅血球外部異常導致的溶血性貧血。

紅血球自身異常

紅血球膜缺陷

- 包括遺傳性球形細胞增多症、遺傳性橢圓形細胞增多症,其他如遺傳性口形細胞增多症。

血紅素異常

- 地中海型貧血、其他血紅素病。

紅血球酶缺陷

- 紅血球葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺陷,包括蠶豆症、藥物溶血性貧血、Ⅰ型遺傳性非球形細胞性溶血性貧血等。

- 丙酮酸激酶缺乏(Ⅱ型遺傳性非球形細胞性溶血性貧血)。

- 其他紅血球缺乏。

紅血球外部異常

- 同種免疫性溶血性貧血,如新生兒溶血症、血型不合溶血性貧血等。

- 自身免疫性溶血性貧血,包括溫抗體型、冷抗體型。

- 繼發於感染,如敗血症、瘧疾。

- 血管性溶血性貧血,包括微血管病性溶血性貧血、瓣膜病、血管壁受到反覆擠壓。

- 化學物理因素,包括大面積燒傷、血漿中滲透壓改變、化學因素中毒,導致獲得性高鐵血紅素血症,引起溶血性貧血。

感染加重

長期應用廣效性抗生素、糖皮質類固醇會加重肝臟負荷。

大量攝入蠶豆

蠶豆症病人攝入過多導致紅血球大量破壞引起貧血。

大量胸腹水

胸腹水含電解質及蛋白質,若大量引流胸腹水,改變血管滲透壓易導致紅血球破壞。

不同溶血病在不同地區和民族中的發生率不同,我國南方以遺傳性溶血性疾病居多,如異常血紅素病、珠蛋白生成障礙性貧血、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G-6-PD)缺乏等,而北方則以後天獲得性溶血病常見,如自身免疫溶血性貧血(AIHA)、陣發性夜間血紅素尿症(PNH)等。

- 家族遺傳溶血性貧血疾病的病人。

- 肝癌合併腹水病人。

- 白血病病人。

- 淋巴瘤病人。

- 患有肝病脾臟大的病人。

症狀

急性溶血性貧血多為血管內溶血,起病急驟,臨床表現為嚴重的腰背及四肢酸痛,伴頭痛、嘔吐、寒戰。慢性溶血性貧血多為血管外溶血,臨床表現有貧血、黃疸、脾臟大。

血管內溶血症狀

典型症狀

急性發病、貧血、黃疸。

其他症狀

背痛、胸悶、發熱,甚至發生周圍循環衰竭、少尿、無尿以至急性腎衰竭。

血管外溶血症狀

典型症狀

慢性發病或急性加重、貧血、黃疸、肝脾增大。

其他症狀

乏力、背痛及四肢酸痛。

心悸

起病急,因各種原因導致貧血,機體不能代償出現心率增快。

無力

長期貧血導致電解質不平衡、營養不良引起。

呼吸短促

起病急,因各種原因導致循環血量下降,機體不能代償時出現。

姿勢性頭昏

長期貧血,循環血量降低,體位突然變換引起。

脾功能亢進

大量紅血球破壞引起脾臟功能代償性增強,長期導致脾臟大、脾功能亢進,進一步加重貧血症狀,並出現血小板減少,此時為緩解貧血和血小板減少的程度需要切除脾臟。

急性腎衰竭

大量血紅素代謝產物增加導致腎臟負荷加重,出現蛋白尿、尿膽原升高等。

肝功能損害

長期大量血紅素降解引起的膽紅素血症導致肝功能損害,甚至併發肝細胞性黃疸。

看醫

早發現、早診斷、早治療對於改善症狀、預防併發症及其重要,尤其對於有家族遺傳性溶血病病人,要在血液科醫生指導下定期進行血生化分析。

- 對於有家族遺傳性溶血病病人,有遺傳因素的情況下需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 不明原因高熱、寒戰、少尿應及時就醫。

- 無誘因出現腰背及四肢酸痛、頭暈、嘔吐、少尿情況應立即就醫。

- 優先考慮去血液科。

- 出現脾臟大、腎衰竭症狀去一般外科、腎內科。

- 出現心悸、姿勢性低血壓症狀去心內科。

- 腰背痛、泡沫尿持續多久的?

- 目前都有什麼症狀?(如頭暈、嘔吐等)

- 是否有以下症狀?(如乏力、肢體麻木等症狀)

- 既往有無其他的病史?

- 是否有家族遺傳的血液病史?近期服用過什麼藥物?

一般檢查

血象

多為正細胞正色素性貧血,如合併缺鐵呈小細胞低色素性貧血。網織紅血球增高或減低,白血球數減少,合併有感染時常升高,血小板多數減少。

骨髓象

不同病人或同一病人在不同的病期中其骨髓象可有不同,約75%的成人病人骨髓增生活躍,以中幼紅血球和晚幼紅血球為主。

尿液檢查查

- 可見血紅素尿,潛血試驗陽性,含鐵血黃素試驗陽性。

- 膽紅素檢查,血清未結合膽紅素增高,尿血紅素陽性,尿膽原增加。

- 骨髓檢查出現嗜多性點彩紅血球或有核紅血球,骨髓紅血球系統增生性旺盛。

特殊檢查

紅血球參透脆性試驗

紅血球參透脆性增加,試驗是遺傳性球形紅血球症的重要檢查方法。

紅血球G-6-PD活性測定

是紅血球G-6-PD缺乏症的主要依據,具有確診價值。通常在急性溶血後2-3個月複查,能較為準確地反應病人G-6-PD的活性。

紅血球海因小體生成試驗

G-6-PD缺乏的紅血球可見海因小體,計數>5%有診斷意義。

抗人球蛋白試驗(Coombs試驗)

直接抗人球蛋白試驗陽性是診斷自身免疫性溶血最具診斷意義的實驗室檢查,主要為抗IgG及抗體補體C3型,間接抗人球蛋白試驗可為陽性或陰性。

特異性血清學試驗

酸溶血試驗、蔗糖溶血實驗、蛇毒因子溶血實驗、微量補體敏感試驗,可輔助診斷陣發性夜間血紅素尿症,但特異性不高。

基因分析

限制性內切酶譜法、聚合酶連鎖反應等進行基因分析,可進一步診斷β珠蛋白生成障礙性貧血。

根據臨床表現,如貧血、黃疸、脾臟大或血紅素尿,輔助檢查提示有紅血球破壞、紅血球代償增生、紅血球壽命縮短的證據,即可明確溶血性貧血的診斷。

治療

溶血性貧血的治療應依病因及病情個體化處理,主要消除誘因,如藥物引起的停藥後症狀即可緩解,感染引起的溶血應積極行抗感染治療,必要時輸注成分血緩解病情,再根據病人的臨床分類來決定療程長短。

清除病因

能明確病因的溶血需消除病因才能根治,如瘧疾引起的紅血球破壞需待根治瘧疾後才能糾正。

去除誘因

由某種誘因誘發的溶血或使之加重者應儘快去除誘因,如冷抗體型自身免疫溶血性貧血病人應注意防寒保暖;葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症病人應避免食用蠶豆和具有氧化性質的藥物;原有溶血性疾病發生感染者應積極控制感染。

腎上腺糖皮質類固醇

對免疫性溶血性疾病有效,對陣發性夜間血紅素尿症頻髮型可減輕溶血發作,對其他型溶血性疾病常無效,應避免濫用。

雄性激素

能刺激骨髓紅系造血,但有一定限度。

免疫抑制劑

如環磷醯胺、 Thiopurine ,只對少數免疫性溶血性貧血或個別陣發性夜間血紅素尿症有效。近年來還有人試用抗淋巴球球蛋白、環孢素等,還有在自身免疫溶血性貧血(AIHA)應用大劑量靜脈丙種球蛋白輸注。

適當補充葉酸及鐵劑

溶血性疾病病人骨髓造血代償性加速,對造血原料的需求量增加,需適當補充葉酸。若長期有血紅素尿而缺鐵者則應補充鐵劑,但對陣發性夜間血紅素尿症病人需慎用,因補鐵可誘發急性溶血。

脾切除,對遺傳性球形紅血球症最有價值,貧血可能永久改善。對於需較大劑量糖皮質類固醇維持治療的自身免疫性溶血性貧血、丙酮酸激酶缺乏所致的貧血及部分海洋性貧血等,脾切除後紅血球壽命延長,貧血將有所減輕。

輸血

可改善貧血症狀,但在某些溶血情況下也具有一定的危險性,如在自身免疫性溶血性貧血及陣發性夜間血紅素尿症輸血易發生溶血反應。若能控制溶血而病人能耐受及等待,應儘量借自身造血功能糾正貧血,除非血紅素太低。雖然輸血要小心,輸入的紅血球也可溶破,增加排泄系統的負擔,有時還促進血栓形成,但當急性溶血所致休克時只能依靠輸血。然而要仔細配血型,要用受血人血清與供血人紅血球在37℃孵化一小時看有無溶血,若輸血後溶血加重只能考慮換血。

血漿置換

可用於嚴重或頑固的自身免疫溶血性貧血等。

預後

溶血性貧血目前還無法治癒,但是有效且規範的治療,能夠減輕或消除貧血症狀、凝血功能異常,維持正常的生活質量。

溶血性貧血中大多數為終身疾病,目前尚不能治癒。

如果護理得當、長期定期複查,一般不會影響自然壽命。

不可逆肝、腎功能損傷,精神、運動功能異常。

根據病情若需要輸血、補充電解質等治療每周1~2次複查血液常規、肝腎功能及電解質,達到治療目標,複查血液指標控制後可3個月複查一次。

飲食

- 宜多食用含鐵劑的食物,如菠菜、豬、牛、羊等。

- 宜多食水果和新鮮蔬菜等。

- 溶血性貧血疾病中的蠶豆症病人,應減少甚至避免攝入蠶豆及蠶豆製品。

照護

溶血病貧血病人護理以促進病人體重恢復正常並保持穩定,血球、血紅素正常或維持理想水平為主,還需避免發生感染或在感染發生時能被及時發現和處理等。

- 了解各類鐵劑的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,病人應正確服用。

- 居室環境安靜、通風,保持整潔、乾淨。

- 保持良好的心態,擁有樂觀豁達的精神及堅強戰勝疾病的信心。

- 平均1~2週入院檢查血液常規、電解質、肝功能等。

- 多注意皮膚及鞏膜是否出現黃染、出血、皮下瘀斑等。

讓溶血性貧血病人對病情及可能出現症狀進行了解,避免出現恐慌、害怕等情況。增強病人戰勝疾病的信心,遵從醫囑及相關飲食營養建議。

預防

由於溶血病貧血除遺傳因素外其他病因不明,目前還沒有特異而有效的篩檢方法,但定期查血生化等可初期發現。生活中需加強自身鍛煉、均衡飲食、增強自身免疫力,避免食用引起疾病的食物或者藥物。

無初期篩選檢查,需及時發現及時就醫。

- 合理膳食,三餐規律。

- 經常運動,目前認為低強度、持續時間長的運動有慢跑、游泳。避免久坐不動,爭取每周至少5天每天30分鐘以上的中等量運動。

- 多進食紅肉、菠菜等含鐵食物。

- 蠶豆症病人避免甚至不吃蠶豆。

- 謹慎服用易誘發藥物性溶血的藥物,如阿斯匹靈、磺胺類藥、維他命K。