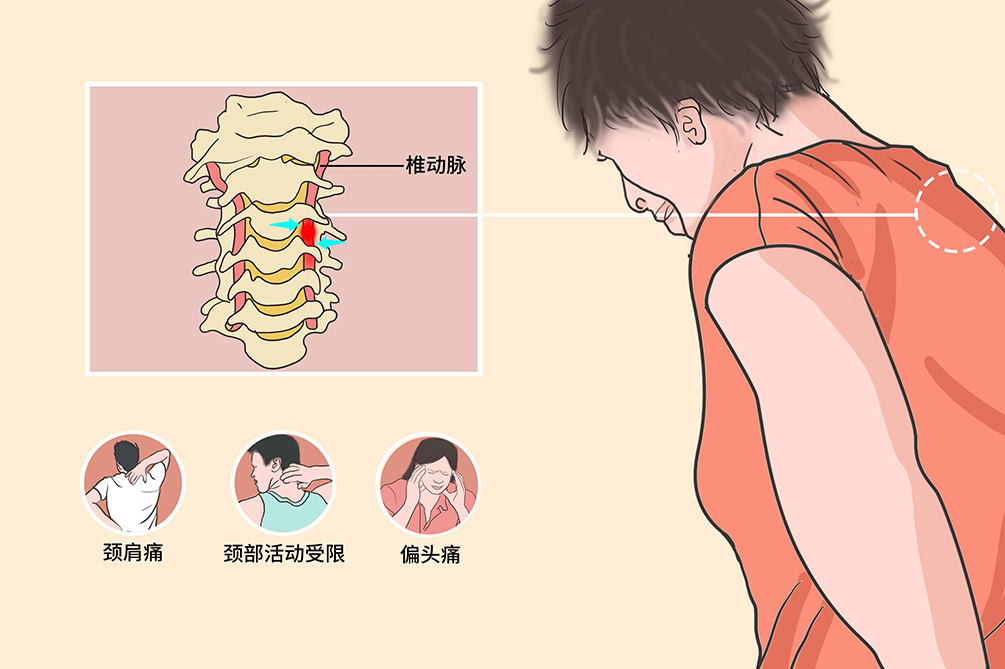

椎動脈型頸椎病

概述

椎動脈型頸椎病是指由於頸椎退變機械性壓迫因素或頸椎退變所致頸椎節段性不穩定,致使椎動脈遭受壓迫或刺激,使椎動脈狹窄、折曲或痙攣,導致椎-基底動脈供血不足,從而出現一系列症狀。一般經過頸椎牽引、理療,改善不良工作體位和睡眠姿勢,聯合使用非類固醇類抗炎藥等非手術治療,可得到有效緩解。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- Cervical spondylosis of vertebral artery type

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦梗塞、腦萎縮

- 治療周期:

- 1~2個月

- 臨床症狀:

- 頸肩痛、頸部活動受限、偏頭痛、視力障礙

- 好發人群:

- 文職人員、頸椎先天性椎管狹窄者、頸椎損傷者、40歲以上者

- 常用藥物:

- 雙氯芬酸

- 常用檢查:

- 體格檢查、X線檢查、磁振造影檢查、椎動脈造影檢查

病因

椎動脈型頸椎病的病因常明確且多樣,常見的致病因素有車禍事故、頸椎先天性椎管狹窄、頸椎退化性變等,均可導致椎動脈型頸椎病。

車禍事故

由於車禍發生時,頸椎遭受揮鞭樣損傷,導致頸椎節段不穩定,使得椎動脈受到壓迫和刺激,導致椎動脈型頸椎病。

頸椎先天性椎管狹窄

多為出生時即存在,椎管狹窄導致椎動脈受壓、痙攣造成椎-基底動脈供血不全,而導致椎動脈型頸椎病。

工作習慣及睡眠姿勢

由於長時間坐位使用電腦滑鼠,或者習慣性使用高枕,會導致頸椎退化性改變,生理性節段不穩定,壓迫椎動脈,導致椎動脈型頸椎病。

動力性因素

主要指椎節失穩後鉤椎關節鬆動及變位而波及側方上下橫突孔,出現軸向或側向移位,而刺激或壓迫椎動脈弓引起痙攣、狹窄或折曲改變。

機械因素

主要指某些固定致壓物,包括鉤椎骨質增生,增生的骨刺直接壓迫椎動脈,而橫突孔這一骨性管道卻使椎動脈失去退縮與迴避空間。髓核穿破後縱韌帶進人椎管內時,則有可能達到椎間孔處,在壓迫脊神經根的同時,壓力亦可能傳遞至椎動脈。鉤椎關節囊創傷性反應和後方小關節創傷反應,主要影響脊神經根,而鉤椎關節翼壁滑膜的腫脹、充血及滲出則減少了橫突孔徑,可直接或通過椎動脈周壁的交感神經纖維而引起椎動脈痙攣與狹窄。

長時間低頭,導致頸椎正常生理曲度改變,頸椎節段不穩定,容易壓迫椎基底動脈,導致椎動脈型頸椎病。

根據國內文獻報導,椎動脈型頸椎病的發病率為17.3%,約占頸椎病的10%~15%,其發病僅次於神經根型頸椎病。

長時間坐位的文職人員

頸部肌肉和韌帶等組織缺少活動,長時間處於緊繃的狀態,並且由於長時間低頭看電腦。鍵盤等動作,導致頸椎正常生理曲度改變,誘發頸椎病。

頸椎先天性椎管狹窄者

椎管狹窄包括椎管、神經根管及錐間孔狹窄,因此穿行於其中的椎動脈受到壓迫而血流不暢,從而引發一系列症狀。

頸椎損傷者

由於病人從高空墜落或頸部受到重力外擊後,頸椎機械性損傷,導致頸椎骨折和移位,壓迫椎動脈,導致椎動脈狹窄,引發椎動脈型頸椎病。

40歲以上者

隨著年齡的升高,骨質呈退化性改變,容易導致頸椎病,屬於正常生理現象。

症狀

椎動脈型頸椎病主要表現為頸肩痛、頸部活動受限、偏頭痛、視力障礙等。部分病人可能併發腦梗塞、腦萎縮等疾病。

偏頭痛

為多發症狀,約占70%,常因頭頸部突然旋轉而誘發,以顳部為劇,多呈抽痛或刺痛狀。一般均為單側,有定位意義,如雙側椎動脈受累時則表現為雙側症狀。

迷路症狀

主要為耳鳴、聽力減退及耳聾等症狀,其發生十分多見,這是由內耳動脈血供不全所致。

前庭症狀

多表現為眩暈,其發生、發展及加劇與頸部旋轉動作有直接關係。

記憶力減

退約50%病例出現此種現象,往往在椎動脈減壓性手術剛結束時,病人即主訴「頭腦清楚了」。

視力障礙

有些病例出現視力減退,視物模糊、復視、幻視及短暫的失明等,此主要由於大腦枕葉視覺中樞,第三對、第四對、第五對腦神經核及內側束缺血所致。

精神症狀

以神經衰弱為主要表現,其中精神憂鬱者較多,欣快者較少。多伴有近事健忘、失眠及多夢現象。

發音障礙

主要表現為發音不清、嘶啞及口唇麻木感等,嚴重者可出現發音困難,甚至影響吞咽。此主要出於延髓缺血及腦神經受累所致,這種症狀更多見於側索硬化症。

部分病人椎動脈受壓嚴重,且受壓時間長,可出現記憶力減退、失眠、多夢等症狀。

腦梗塞

椎動脈型頸椎病病人,由於椎動脈受到壓迫導致管腔狹窄,血液在狹窄處形成湍流,容易導致血管內皮損傷和脂質聚集,最後椎動脈斑塊形成、動脈硬化、血栓形成。一旦斑塊脫落,即隨著血流流入腦血管,引起腦梗塞。出現頭痛、頭暈、天旋地轉的症狀,頭頸血管磁共振檢查可顯示腦血管阻塞,甚至腦組織壞死。

腦萎縮

腦梗塞長時間未得到積極有效的治療,使得腦組織營養不良、缺血、缺氧,最後導致腦萎縮。表現為智能減退、記憶障礙、性格改變、行為障礙等,各種神經反射出現不同程度的遲鈍和減低。CT檢查和磁振造影檢查顯示腦組織體積減小、腦室擴大、腦溝增深。腦血管造影顯示腦動脈血管迂曲、變細,有狹窄或閉塞。通過典型的症狀和神經科體格檢查、典型的檢查結果,即可確診。

猝倒

此為椎動脈痙攣引起椎體交叉處突然缺血所致,多系突然發作,並有一定的規律性。即當病人在某一體位頭頸轉動時,突感頭暈、頭痛,病人立即抱頭,且雙下肢似失控狀,身軟無力,隨即跌倒在地。發作前多無任何徵兆,在發作過程中因無意識障礙,跌倒後可自行爬起。

下肢癱瘓

初期表現為下肢麻木、疼痛、跛行,有的病人在走路時有如踩棉花的感覺,個別病人還可伴有排便、排尿障礙,如頻尿、急尿、排尿不暢或大小便失禁等。這是因為錐體側束受到頸骨刺的刺激或壓迫,導致下肢運動和感覺障礙所致。

看醫

具有椎動脈型頸椎病的好發因素者,出現頸肩痛、頸部活動受限、偏頭痛等症狀,則應高度懷疑存在頸椎病,應及時就診,以明確診斷頸椎病的具體類型,並及時治療。

- 對於有職業或其他相關危險因素史的人群,應重視體檢中的頸肩部活動功能的檢查。無論有沒有相關危險因素,一旦體檢中出現頸肩痛、頸部活動受限、偏頭痛等症狀,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 病人出現頭痛、眩暈等症狀,高度懷疑存在頭部供血不足時,應及時就醫。

- 已經確診椎動脈型頸椎病的病人,若出現偏頭痛、視物不清等症狀時,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去骨科就診。

- 若病人在外傷後出現腦梗塞,及時到神經外科就診。

- 有沒有過頸部外傷史?

- 有沒有過頸部外傷史?

- 目前都有什麼症狀?(如頸肩痛、頸部活動受限、偏頭痛等)

- 是否有以下症狀?(如眩暈等症狀)

- 有沒有服用過什麼藥物?

- 服藥後症狀有什麼緩解嗎?

體格檢查

囑被檢者充分暴露後背部,視診觀察是否具有頸椎畸形或活動度,是否有局部腫脹或隆起,叩診頸椎是否有壓痛或叩擊痛,旋頸試驗陽性。

X線檢查

頸椎動力位片顯示頸椎不穩定,頸椎正常生理曲度改變、椎間隙變窄、椎體移位、韌帶鈣化。

磁振造影檢查

可用於判斷頸髓是否有受壓及橫突孔有無異常、是否對稱等。

椎動脈造影檢查

可直觀顯示椎動脈管腔大小,有無受壓,有無狹窄。

- 有慢性勞損或外傷史,或有頸椎先天性畸形、頸椎退化性病變。

- 多發於40歲以上中年人,長期低頭工作者或習慣於長時間看電視、錄像者,往往呈慢性發病。

- 頸、肩、背疼痛,頭痛、頭暈,頸部僵硬、上肢麻木。

- 頸部活動受限,病變頸椎棘突和患側肩胛骨內上角常有壓痛,可摸到條索狀硬結,可有上肢肌力減弱和肌肉萎縮,臂叢牽拉試驗陽性,壓頭試驗陽性。

- X線正位攝片顯示,鉤椎關節增生,張口位可有齒狀突偏歪;側位攝片顯示頸椎曲度變直,椎間隙變窄,有骨質增生或韌帶鈣化;斜位攝片可見椎間孔變小,CT及磁共振檢查對定性定位診斷有意義。

梅尼爾氏症

常表現為突發性眩暈、視物旋轉、劇烈嘔吐、不敢活動、耳鳴、頭痛等。聽覺功能檢查顯示典型的耳蝸性病變,眼震電圖檢查顯示前庭功能減弱,且神經系統檢查無異常,即可鑑別。

偏頭痛

常表現為頭部搏動性頭痛,出現閃光、視物變形或暗點,長時間頭痛可出現疲勞、倦怠、食慾差等表現。臨床診斷多依據典型的臨床表現及血液常規、電解質、腦脊髓液檢查、腦電圖、腦磁振造影檢查、腦血管造影檢查等,排除器質性病變後診斷。

治療

椎動脈型頸椎病的治療原則為緩解病人症狀,去除致病因素,延緩疾病發展。以非手術治療為主,聯合牽引治療和改變不良睡眠、工作姿勢等方式,減輕症狀。非手術治療無效或有嚴重併發症的病人,建議及時手術治療。

雙氯芬酸

適用於所有關節痛的頸椎病病人,抗炎作用強,可有效緩解病人的症狀。但胃腸道的不良反應多見,如上腹痛、噁心、嘔吐、腹部痙攣等。

頸椎前路前方減壓固定融合術

適用於非手術治療無效,或有嚴重併發症明顯影響正常生活和工作的病人。禁用於頸椎椎板棘突等頸椎後部結構骨折移位,椎弓失去穩定性者,避免同時破壞頸椎前方和後方穩定性。

枕頜帶牽引治療

牽引治療椎動脈型頸椎病有顯著效果,是非手術治療的首選方法。牽引的主要作用機制為緩解頸部肌肉痙攣,減輕對神經根的機械刺激,使疼痛緩解或消失等。

預後

椎動脈型頸椎病的預後與損傷的病因、時間、類型、程度有關。若經過及時積極有效的治療後,可以完全恢復頸部活動度。對於有併發腦梗塞、腦萎縮的病人,預後差,死亡率升高。

病情輕者可治癒,病情嚴重者可導致痴呆、記憶力下降、大小便失禁等。

輕症者一般不會影響自然壽命,若有併發症者,則預後差,可導致生活不能自理,甚至死亡。

若不接受正規治療,椎動脈型頸椎病的相應症狀不能被控制,造成聽力、視力嚴重下降,頻繁頭痛等,嚴重影響生活質量。

牽引治療一個療程後需要複查一次,手術治療後一個月應複查一次,主要複查X線以及CT等。

飲食

椎動脈型頸椎病的飲食護理以促進病人恢復頸椎穩定性、減輕自身免疫性炎症為主。病人應以富含鈣、蛋白質飲食為主。多食富含維他命B和維他命E的食物,可以緩解疲勞,解除頸椎病病人的疼痛。

- 忌食不易消化的飲食。

- 禁辛辣、燒烤食物。

- 避免大量飲酒,損傷肝臟,降低機體抵抗力,阻礙疾病恢復。

- 宜食用富含蛋白質和鈣質的易消化食物,如牛奶、魚、黃豆等。

- 病人可多進食富含維他命B、維他命E的食物,如動物肝臟、胡蘿蔔等。

照護

椎動脈型頸椎病的病人的護理應增強頸椎穩定性,減輕組織炎症反應,減輕病人症狀,避免其他創傷和復發,增強頸肩順應頸部突然變化的能力。

- 避免使用高枕,以免加重頸椎生理曲度的改變,加速頸椎退化性變。

- 避免頭頸負重物,坐車時儘量避免打瞌睡。

- 注意端正頭、頸、肩、背的姿勢,不要偏頭、聳肩。

注意檢查頸椎活動度,將頭向各個方位旋轉,看是否出現疼痛,動作要輕柔,應注意觀察每次頸椎活動範圍的變化。

- 椎動脈造影檢查需要在局部麻醉下將碘顯影劑注入動脈,因此對麻醉藥或顯影劑過敏者,應避免實行此項檢查。防止出現蕁麻疹、噁心、嘔吐、過敏性休克等不良反應。

- 在服用藥物的時候應注意用藥的劑量,以及藥物的常見的不良反應。

- 術後病人應該注意手術傷口的乾燥、潔淨,避免傷口發生二次感染。

預防

日常應注意安全,避免車禍傷和重物砸擊頸部等頸椎病的因素,可有效減少頸椎病的發生率。文職人員在工作時加強頸肩部肌肉的鍛煉,增強頸肩活動度。

- 建議睡低枕,避免頭頸負重、過度疲勞。

- 及早治癒頸、肩、背軟組織勞損等疾病。

- 走路時避免突然急速晃頭,避免閃、挫傷。

- 文職人員應定時改變頭部體位,按時做頸肩部肌肉的訓練。