周圍動脈瘤

概述

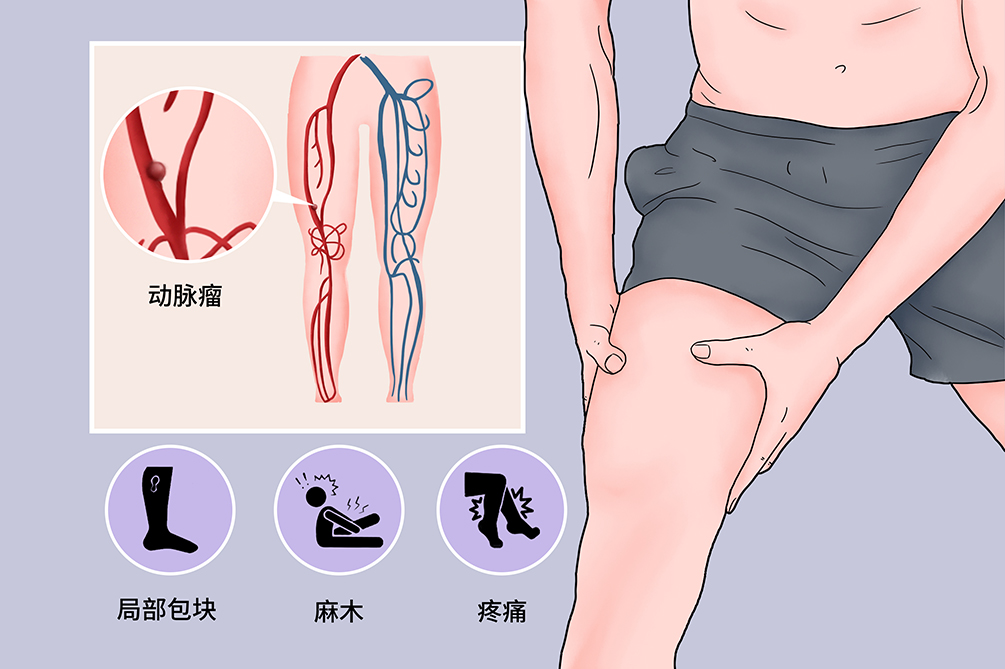

周圍動脈瘤是主動脈以外的動脈區域發生的局限性異常擴張,可發生於四肢動脈、頸動脈以及鎖骨下動脈等處,以股動脈瘤及膕動脈瘤最為常見,大約占周圍動脈瘤的90%。引起周圍動脈瘤的病因多種多樣,包括動脈硬化、損傷、感染等因素,常見的症狀有局部搏動性腫塊、局部疼痛、壓迫、栓塞等。

- 就診科別:

- 血管外科

- 英文名稱:

- peripheral arterial aneurysm

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 動脈瘤破裂、動脈栓塞、動-靜脈瘺、霍納症候群

- 治療周期:

- 一個月左右

- 臨床症狀:

- 搏動性腫塊、局部疼痛、肢體麻木

- 好發人群:

- 有動脈粥狀硬化的病人、有外傷史的病人

- 常用藥物:

- Atorvastatin 、 Rosuvastatin 、匹伐他汀、美托普洛、 Atenolol 、比索洛爾

- 常用檢查:

- 血液常規、血培養、紅血球沉降率、CRP、CTA、MRA、DSA、體格檢查

真性動脈瘤

真性動脈瘤其壁由所有三層血管壁組織構成,大多數動脈瘤屬於此種類型。

假性動脈瘤

假性動脈瘤大多由於血管外傷所致,血液通過破裂處進入周圍組織而形成血腫,繼而血腫被機化後其內表面被內皮覆蓋,因此假性動脈瘤乃是一種由內皮覆蓋的血腫。

夾層動脈瘤

夾層動脈瘤多見於老人,男性多於女性,是由於人體內因病理因素出現假血管腔所致,這種假血管腔可再次破入真血管腔內,引發夾層動脈瘤。

病因

引起周圍動脈瘤的病因多種多樣,包括動脈硬化、損傷、感染、動脈炎性疾病等,需根據病人的病情進行判斷。

損傷

這是周圍動脈瘤最為常見的原因,動脈損傷破裂後,先在周圍組織形成局限性搏動性血腫,以後逐漸被增生的纖維組織所包圍,血塊液化吸收而形成假性動脈瘤。

動脈中層退化性變

比如動脈粥狀硬化、動脈中層壞死等。

感染

細菌侵襲動脈壁層,可產生感染性動脈瘤,還有先天性動脈中層缺損、醫源性原因以及梅毒引發的周圍動脈瘤。

周圍動脈瘤好發在股動脈和膕動脈,大約占周圍動脈瘤的90%,其中以股動脈最為常見。

多發生於有動脈粥狀硬化、外傷史的病人。

症狀

周圍動脈腫瘤常見的症狀有局部搏動性腫塊、局部疼痛、壓迫症狀、栓塞症狀,嚴重者可發生破裂、出血,甚至休克。

局部搏動性腫塊

漸進性搏動性腫塊是主要的臨床症狀,表面光滑,可伴顫抖。

局部疼痛

可出現脹痛或跳痛,有突然出現的疼痛或疼痛突然加重。

壓迫症狀

如腫塊壓迫附近神經,肢體可出現麻木及放射痛。如遠段動脈併發血栓栓塞,肢體可出現缺血症狀。搏動腫塊在關節部位,可影響肢體伸屈活動。

部分病人有瘤體增大較快或先兆破裂,局部可有明顯疼痛。感染性動脈瘤可有局部疼痛、周圍組織紅腫,可伴有發熱等症狀。

壓迫症狀

由動脈瘤壓迫周圍神經和靜脈,以及鄰近器官出現相應症狀。頸動脈瘤壓迫喉返神經引起一側聲帶麻痹,出現聲音嘶啞;壓迫氣管可出現呼吸困難;壓迫交感神經可出現霍納症候群;股動脈瘤壓迫股神經可出現下肢麻木和放射痛等。

遠端肢體、器官缺血

瘤腔內的附壁血栓或粥樣硬化斑塊脫落可造成遠端動脈栓塞,出現動脈栓塞的表現。

動脈瘤破裂

動脈瘤不斷擴張增大,最終可發生破裂出血,如破入鄰近空腔臟器,可出現相應臟器出血症狀,破入伴行靜脈可出現動靜脈瘺。

看醫

周圍動脈瘤瘤體可造成局部疼痛、肢體腫脹,若不及時就醫,會影響病人的生活和工作,需要引起病人的重視。

正常人若一旦出現搏動性腫物、疼痛等症狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。

大多病人優先考慮去血管外科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 不適的感覺是否由明顯的因素引起?

- 目前都有什麼症狀?(如局部腫脹、肢體疼痛等)

- 是否到過醫院就診?做過哪些檢查?檢查結果是什麼?

- 有無其他病史?比如動脈粥狀硬化?

實驗室檢查

對懷疑感染性或炎症性動脈瘤者,血液化驗如血液常規、血培養、紅血球沉降率、CRP等,可能會對診斷提供幫助。對於老年病人,應全面評估病人的心、肺、肝、腦、腎等重要器官功能。

影像學檢查

可根據情況選擇超音波都卜勒、CTA、MRA、DSA,可顯示動脈瘤的部位、大小,了解動脈受累的具體範圍和側支循環情況。不但能明確診斷,且對擬定手術方案具有一定參考依據。

體格檢查

局部檢查時,在周圍動脈的行徑部位可捫及膨脹性搏動腫塊,這是周圍動脈瘤的典型體徵。在搏動性腫塊部位有時可聞及收縮期雜音,偶可捫及顫抖。壓迫動脈瘤近側動脈可使腫塊縮小,搏動、顫抖及雜音等均減輕或消失。肢體動脈瘤增大壓迫附近淋巴管和伴行靜脈時,可產生肢體遠側淋巴水腫及淺靜脈曲張,巨大髂、腋或肱動脈瘤可引起肢體屈曲畸形。

- 典型的症狀體徵:搏動性腫塊,伴有顫抖和血管雜音,壓迫瘤體近端動脈腫塊縮小。

- 相應的影像學表現。

膿腫

當動脈瘤伴周圍組織炎症或腔內血栓形成時,搏動不明顯,可能會誤診為膿腫,超音波都卜勒等影像學檢查有助於明確診斷。

其他腫瘤

周圍動脈瘤位置表淺,可能不易與位於動脈淺面的腫瘤、其他血管豐富的腫瘤鑑別,此時可藉助影像學檢查明確診斷。

治療

周圍動脈瘤治療原則是一經確診,應初期治療,周圍動脈瘤的治療效果與多方面因素有關,如嚴重程度、發生部位,及是否有併發症、身體基礎狀況等。總體來說,手術治療效果理想。

他汀類藥物

如 Atorvastatin 、 Rosuvastatin 和匹伐他汀。

β受體阻斷劑

美托普洛、 Atenolol 、比索洛爾。

動脈瘤切除與動脈重建術

動脈重建包括動脈裂口的修補、動脈補片移植和動脈端埠吻合術等。缺損較大時可行人工血管或自體大隱靜脈移植術,以自體大隱靜脈移植術為最佳。

動脈瘤腔內修復術

為微創治療方法,具有創傷小、療效確切、恢復快等優點,但不適用於近關節處的動脈瘤。

旁路移植術

如動脈瘤併發感染時,動脈瘤近、遠側動脈結紮,瘤腔作切開引流,並用自體靜脈經解剖外途徑做旁路移植術。

預後

周圍動脈瘤的治療效果與多方面因素有關,如嚴重程度、發生部位是否有併發症、基礎身體狀況等。總體來說,經積極的手術治療後效果理想,且預後較好。

周圍動脈瘤經積極治療後基本可以痊癒。

一般不會影響自然壽命。

飲食

周圍動脈瘤病人的術後飲食應注意清淡、富有營養,病人如無貧血,不必要進行補血,平時在飲食中注意食療即可。

- 患有高血壓、動脈粥狀硬化當病人應注意低鹽、低脂飲食。

- 忌吃辛溫熱性的食物。

- 忌吃燥熱性的食物,如油炸性食物,容易損傷心血管。

- 宜吃含有鈣元素豐富的食物。

- 宜吃高熱量的食物,含有豐富熱量的食物,能夠提供機體必須的能量代謝。

照護

周圍動脈瘤手術後護理需要注意多休息,避免劇烈運動,還需要加強營養物質的攝入,有助於機體的恢復,保持傷口的清潔、衛生,避免發生繼發性細菌感染。

- 維持血壓的穩定,避免血壓驟起驟落。嚴格限制體力活動,防止活動後血壓升高。

- 大便時要避免使勁用力,可以應用某些潤腸通便的藥物。

病人可以注意觀察傷口癒合情況,注意有無紅腫、疼痛、流膿、流液的情況出現。

預防

對於周圍動脈瘤的預防,需了解是否在動脈瘤的危險期,並採用適當的措施防止動脈瘤形成。改變飲食習慣和生活方式,改善總體健康狀態,有規律的鍛煉,注意飲食,吸菸者應及時戒菸。

- 積極預防動脈粥狀硬化的發生。

- 有中風或心臟病家族史是高危人群,應改用能降低血壓和動脈粥狀硬化的飲食,有助於預防動脈瘤的發生。