腹主動脈瘤

概述

腹主動脈瘤是主動脈瘤的一種特殊類型,約占主動脈瘤的95%。腹主動脈瘤非腫瘤性疾病,它是指由於血管管壁局部彈力下降或創傷、感染等因素導致血管管壁局部張力降低,因為血液的壓力導致局部膨出,嚴重者動脈瘤破裂。大多數醫師認為腹主動脈直徑超過3公分時,可以診斷為腹主動脈瘤。手術是目前治療腹主動脈瘤的唯一有效方式。

- 就診科別:

- 血管外科

- 英文名稱:

- abdominal aortic aneurysm,AAA

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 有一定的遺傳傾向

- 併發疾病:

- 腹主動脈瘤破裂、腹主動脈剝離、下肢血栓栓塞

- 治療周期:

- 7~10天

- 臨床症狀:

- 平常無症狀或偶有腰背部不適、腹痛、腰痛、低血壓

- 好發人群:

- 高血壓者、高血脂者、動脈硬化者、長期吸菸者、病原微生物感染者

- 常用藥物:

- 卡托普利、比索洛爾

- 常用檢查:

- 腹主動脈CT血管造影(CTA)、腹部超音波、血液常規、肝腎功能、尿液常規

按瘤體形態可分:

囊性腹主動脈瘤、梭形腹主動脈瘤、混合性腹主動脈瘤。

按病理形態學分類:

真性主動脈瘤

瘤體具備全層動脈結構,可能是由於動脈管壁退化性變所致。

假性主動脈瘤

瘤壁由纖維組織、周圍沾黏組織和腹壁血栓構成,缺乏血管內皮細胞。多是由於損傷、感染等因素所致。

夾層主動脈瘤

因血管內膜破裂後,由於高壓血流不斷衝擊使內膜剝離擴展延長,主動脈形成真、假腔。

根據病因分類:

可以分為退化性主動脈瘤、先天性主動脈瘤、創傷性主動脈瘤、感染性主動脈瘤等。

病因

彈力纖維和膠原纖維是維持動脈彈性和擴張強度的主要成分,兩者的降解、損傷,使腹主動脈壁的機械強度顯著下降,致動脈壁局限性膨出成瘤。

引起彈力纖維和膠原纖維損傷的因素涉及生物化學、免疫炎性反應、遺傳、解剖、血流動力學等。傳統的觀點認為,動脈粥狀硬化引起的動脈壁缺血將導致中層壞死,進而損傷彈力纖維。目前的研究則表明,具有降解彈力纖維和膠原纖維的酶類的活性增高;浸潤至腹主動脈壁內的慢性炎性細胞,不但分泌這些降解酶類,而且介導了損傷性免疫反應,在部分腹主動脈瘤病人,發現與彈力蛋白和膠原蛋白代謝相關的基因變異;腎下腹主動脈壁的彈力纖維相對匱乏、自身修復能力薄弱、腹主動脈分叉段因血流返折致動脈內壓擴大,都是導致腹主動脈瘤形成的重要因素。

高血壓

既是腹主動脈瘤常見的誘因,又是其發病的主要因素。當血壓突然升高後,由於腹主動脈管壁局部異常,導致管壁急速擴張,嚴重者動脈瘤破裂。

動脈硬化

動脈硬化導致大動脈血管壁彈性下降、血管內膜粗糙進而形成血栓。

年齡

腹主動脈瘤的發生率隨著年齡升高而增加。

其他

吸菸、創傷和慢性阻塞性肺疾病等,也是腹主動脈瘤的易患病的因素。

腹主動脈瘤多發生於老人,自50歲以後發病率逐漸上升,據報導為(3~117)/10萬之間。在過去的30年中,其發病率上升了3倍。各家關於發病率的統計數字有所不同。這主要是由於篩選人群的條件存在著差異。在普通人群中發病率低些,而在伴有其他動脈硬化疾患的高齡人群中,發病率相對增高,其中腎動脈水平以下的腹主動脈瘤,仍是目前臨床上最常見的動脈瘤,男女發病率之比為(4~6):1。值得注意的是動脈瘤存在著多發傾向,約83%的腹主動脈瘤病人同時伴有其他部位的動脈瘤,如髂總動脈,髂內動脈以及股動脈等的動脈瘤。

- 長期高血壓者。

- 長期高血脂者。

- 動脈硬化者。

- 有家族性動脈瘤史者或者遺傳疾病者,如馬凡症候群、埃當症候群。

- 長期吸菸者

- 直系親屬(父母、兄弟姐妹)有糖尿病病史者。

- 病原微生物感染者也可能有發病風險,例如梅毒、某些真菌或病毒感染。

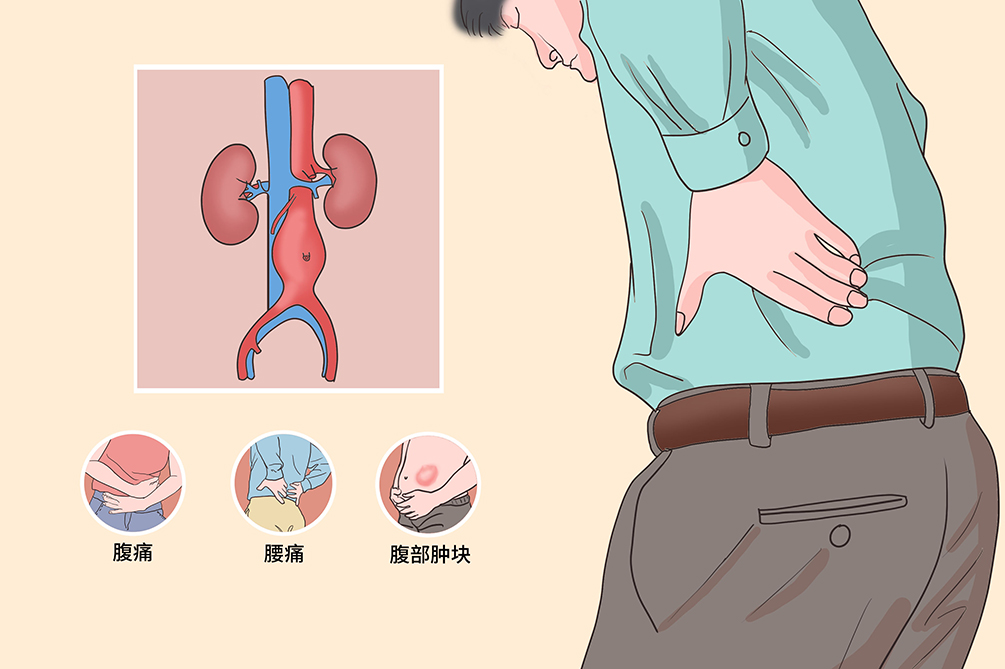

症狀

腹主動脈瘤初期缺乏特異性的症狀,病人偶有腹部動脈搏動感或可用手觸及動脈搏動,個別病人在體檢時發現。若動脈瘤破裂,由於大動脈內血流量大,病人可出現劇烈腹痛、迅速出現低血壓、失血性休剋死亡。

搏動性腫物

多數病人自覺臍周或心窩部有異常搏動感體格檢查為臍部或臍上方偏左可觸及類圓形膨脹性搏動性腫物,其搏動與心跳一致,可有顫抖或昕到收縮期雜音;有時可有一定的橫向推移度,但不能被壓縮腫物上緣與肋弓之間能容兩橫指,常提示為腎下腹主動脈瘤;若無間隙,可能為腎動脈段腹主動脈瘤或胸腹主動脈瘤。

疼痛

主要為腹部、腰背部疼痛,多為脹痛或刀割樣痛等瘤體巨大可壓迫、侵蝕椎體,引起神經根性疼痛突發性劇烈腹痛為瘤體急劇擴張甚至破裂的先兆。

壓迫

以胃腸道受壓最為常見,現為上腹脹滿不適下降;壓迫腎孟、輸尿管,可出現泌尿系統梗阻相關的症狀;下腔靜脈受壓,可引起雙下肢深靜脈栓塞形成;壓迫膽管可導致阻塞性黃瘟。

栓塞

瘤腔內的血栓或粥樣斑塊一旦脫落,可隨血流沖至遠側,造成下肢動脈栓塞,導致肢體缺血甚至壞死。

腹主動脈瘤若未破裂,病人可無任何症狀。腹主動脈瘤破裂是本病最嚴重的臨床問題和致死原因。主要臨床表現為突發性劇烈腹痛、失血性休克及腹部存在搏動性腫物。如直接破人腹腔,迅速出現失血性休克,死亡率極高;若破人腹膜後腔間隙,雖可形成限制性血腫,但多伴有失血性休克腰背部疼痛和皮下痕斑,血腫一旦破人腹腔將招致死亡。

腹主動脈瘤破裂

為腹主動脈瘤最危險併發症,一旦腹主動脈瘤破裂,病人死亡風險極高。常見誘因有血壓突然升高、腹部外傷、突然用力等。腹主動脈瘤破裂缺乏先兆症狀,發生突然,所以對於腹主動脈瘤的治療重點為防治瘤體破裂。

腹主動脈瘤夾層

形成主動脈瘤夾層原因主要為腹主動脈內血流壓力大,動脈瘤體處血壓產生渦流,引起動脈瘤內膜被撕裂,剝脫的內膜與血管壁形成「假腔」,影響腹腔臟器正常供血。

血栓栓塞

由於動脈瘤體凸出血管壁,此處血液產生渦流,容易形成附壁血栓,如血栓脫落可導致下肢動脈栓塞、腸繫膜動脈栓塞和內臟動脈栓塞等。

看醫

由於腹主動脈瘤的特殊性,當瘤體尚未增大、破裂,病人缺乏典型症狀。如短期內瘤體迅速增大或破裂時,病人可有腹痛或者腰痛症狀,極容易被誤診為急腹症。而動脈瘤的特殊表現,常規腹部CT可見腹主動脈直徑增大。在一般動脈造影時因附壁血栓的原因,常常只能見到有血流的部分顯影,造成未見動脈瘤的假象。腹主動脈CT血管造影(CTA)可以明確診斷。

- 有高血壓、吸菸史、高血脂、動脈硬化者,如有腹部疼痛或者腹部搏動感,均應及時就診。

- 如高血壓病人突然出現腹痛、腰痛、低血壓,應立即就診。

平常無症狀,或出現腰背部不適、腹痛、腰痛、低血壓等情況時,需要及時到血管外科就診。

- 有無高血壓病、糖尿病、吸菸史以及平時血壓控制情況?

- 有無家族性動脈瘤病史、有無梅毒感染史?

- 是否有腹痛或者腹部血管搏動感?

- 是否有腹部創傷史?

- 平時都有什麼症狀嗎?

腹主動脈CT血管造影(CTA)

此為確診腹主動脈瘤的金指標。腹主動脈CT血管造影不僅能確定腹主動脈瘤的位置、血管擴張程度,還可發現有無瘤內附壁血栓及有無破裂。

腹部超音波

腹部超音波可行初步腹主動脈的初步篩檢,如疑似腹主動脈瘤者,可先行腹部超音波觀察腹主動脈管壁有無異常,其尚可觀察到腹部臟器血流供應情況。

血液常規

對於腹主動脈瘤破裂者,血液常規可評估出量多少、貧血程度,可指導醫生輸血治療。

肝腎功能

對於需要抗凝治療者,需明確肝腎功能情況,以權衡抗血栓治療的出血風險。

尿液常規

尿液常規可判斷腎臟受累情況,如發現血尿、蛋白尿或者管型尿,提示腹主動脈瘤已經累及腎臟供血。

磁共振血管成像

無需顯影劑,即可清楚顯示病變的部位、形狀、大小等,並能提供形象逼真影像,對於瘤體破裂形成的亞急性、慢性血腫有較高的診斷價值。

DSA

術前懷疑有腹腔內血管異常或馬蹄腎者,應行DSA檢查。對於胸腹主動脈瘤、多發性動脈瘤和主動脈剝離的診斷有重要價值。當動脈瘤腔內有大量附壁血栓時,不能顯示瘤腔的真實影像。

腹主動脈瘤確診主要依賴影像學檢查,包括腹部血管超音波、腹主動脈CT或腹主動脈CTA等發現動脈局部膨出,即可診斷腹主動脈瘤。

主動脈剝離

主動脈剝離有明顯的胸痛、腹痛症狀,主動脈剝離病人多伴有嚴重的高血壓。主動脈剝離與腹主動脈瘤的臨床症狀類似,從症狀上難以判斷,鑑別主要依賴超音波或者主動脈CT,主動脈剝離的CT可見夾層形成的假腔,而腹主動脈瘤局部血管膨出,無假腔。

腸繫膜栓塞

可有劇烈腹痛、腹脹、便血症狀,腸繫膜栓塞多有心房顫動或者心臟血栓疾病史,確診腸繫膜栓塞主要依靠腸繫膜動脈造影,可見腸繫膜血管內血栓影,腸繫膜血管管徑正常,無局部擴張表現。

急腹症

腹痛最常見的原因為急腹症,比如膽囊炎、闌尾炎、胰臟炎等,急腹症可發生於任何年齡段,而腹主動脈瘤以中老年居多。嚴重急腹症多有感染症狀和體徵,白血球、C反應蛋白均可升高。而腹主動脈瘤無感染表現。

腹主動脈周圍炎

CT可見腹主動脈直徑增大,有時可出現腹部疼痛的表現,發病原因不明,紅血球沉降率可能異常,使用腎上腺皮質激素症狀可緩解,紅血球沉降率可恢復正常,即可鑑別。

治療

腹主動脈瘤如不治療不可能自愈,一旦破裂死亡率高達70%~90%,而擇期手術死亡率己下降至5%以下,因此應初期診斷、初期治療。外科手術仍是主要的治療方法;對於高危病人,可採用腔內修復術。

針對腹主動脈瘤,目前沒有特效藥物緩解。由於高血壓為腹主動脈瘤常見病因和誘發因素,當病人血壓升高時,可口服卡托普利、氨氯地平或者比索洛爾,或者靜脈應用硝普納、烏拉地爾等降壓藥物。對於非手術適應症的腹主動脈瘤,需要終身服用抗血栓或者降壓藥物。

手術治療適應症

瘤體直徑>5公分,如瘤體直徑<5公分時,出現以下情況時亦有手術指征:

- 瘤體直徑增長較快,每年增長>0.4公分。

- 出現腹部壓迫症狀。

- 出現下肢動脈或其他動脈栓塞症狀。

- 假性腹主動脈瘤。

- 瘤體不規則生長,甚至呈「鼻型」突出。

- 病人的高血壓未能控制。

- 炎性腹主動脈瘤。

腹主動脈瘤腔內修復術(EVAR)

大多數的情況適合採用微創血管腔內技術,將覆膜支架從股動脈穿刺後(或切開後股動脈)送入瘤體處釋放,可修復腹主動脈瘤,將瘤體與血流壓力隔絕。此方法具有創傷小、快速復健,減少併發症和死亡率的優點。術後併發症主要為支架移位、截癱、支架內膜漏等,微創手術死亡率<1%。

傳統外科手術治療

將人工血管替換病變的腹主動脈,手術方式和術後近遠期結果因瘤體解剖部位而異,需要全身麻醉、阻斷腹主動脈導致血液動力學變化,創傷較大,術中失血量較大,手術併發症多。傳統外科手術治療的手術死亡率大約在5%左右。。

新近出現的雜交手術治療

將外科開放手術技術與微創腔內修復技術相結合,使用人工血管和帶膜支架人工血管共同修復腹主動脈瘤病變。

預後

腹主動脈瘤病人大多數均需手術治療,手術治療者癒合良好,未經手術治療者多因瘤體破裂死亡。少數瘤體直徑小於5公分者,如控制好血壓、血脂,瘤體可終身不變。

通過手術治療可以治癒。

傳統手術後一年生存率約>90%,五年生存率60%~80%。未經手術治療者生存時間<3年。微創腔內修復手術者生存率大大增加。

- 對於傳統外科手術治療者,術後3~6個月複查腹主動脈CT,此後根據病情考慮隨診時間。。

- 對於覆膜支架介入治療者,術後3個月複查腹主動脈造影,如結果無異常,此後分別在半年、1年、2年後複查。複查目的主要是觀察支架是否移動、斷裂,是否出現內漏,髂動脈分支是否閉塞等。

- 對於不需腔內治療和外科手術治療的腹主動脈瘤病人,除嚴格控制血壓以外,每3~6個月複查腹主動脈超音波或者腹主動脈CTA,如發現瘤體增大超過5公分,或者瘤體增長速度>0.4公分/年,或瘤體形態發生較大變化者,需儘早行手術或者微創腔內治療。

飲食

腹主動脈瘤者正常飲食即可。飲食對於腹主動脈瘤的預後無影響。由於腹主動脈瘤病人多有高血壓、動脈硬化,故飲食上總體要求為低鹽低脂,對於糖類和蛋白類不做限制。

- 腹主動脈瘤合併高血壓者,需要低鹽飲食,每人每天食鹽量<6克為宜。忌醃漬食物。

- 腹主動脈瘤合併高血脂者,飲食清淡,忌油膩、油炸食物。

- 由於馬凡症候群、埃當症候群、大動脈炎,由於目前缺乏有效治療手段,此類人群合併腹主動脈瘤,飲食無明確禁忌。

- 對於需要手術者,術前和術後可給予高蛋白、高纖維素飲食。

照護

腹主動脈瘤的日常護理主要為控制危險因素,嚴格控制血壓、心率可減少瘤體破裂風險。合併大動脈炎者,需檢查C反應蛋白(CRP)和紅血球沉降率指標,控制炎症為預防瘤體破裂的辦法之一。除此之外,日常護理主要目的為降低瘤體破裂風險。

- 控制血壓、心率,嚴格控制血壓和心率可有效的預防腹主動脈瘤擴張或者破裂。血壓控制標準為<130/80mmHg,心率要求在(50~70)次/分為最佳。每日檢測血壓和心率變化。有高血壓者必須堅持規律復降壓藥物。

- 平時避免勞累,保持情緒平穩,防治失眠,避免突然用力,防治便秘。這些因素均可能增加腹主動脈瘤破裂的風險。

- 對於腹主動脈瘤圍手術期者,重點監測血壓、心率變化,觀察腹痛症狀。

- 對於腹主動脈瘤行介入治療者,術後嚴格控制血壓,術後24小時內,平臥床,限制活動,防治術區出血、腫脹。

- 對於腹主動脈瘤外科手術者,術後觀察腹部出血情況,手術傷口癒合情況,觀察有無紅腫、滲出物,觀察有無發熱、咳嗽咳痰,觀察有無呼吸困難。

- 對於無需手術的腹主動脈瘤者,由於其瘤體小,破裂風險低,重點為控制血壓和心率,按期複查腹主動脈CT或腹主動脈超音波。

預防

腹主動脈瘤由於其病情隱匿、初期症狀輕微,對於高危人群均應將腹主動脈超音波作為常規檢查項目,初期發現腹主動脈瘤、初期治療,是提高腹主動脈瘤病人生存率和降低死亡率的最主要措施。

- 對於馬凡症候群或家族性動脈瘤者,可常規性超音波篩檢。

- 對於長期高血壓者,長期高血壓不僅可引起腹主動脈瘤或者主動脈剝離,應嚴格控制血壓和心率,可降低上述風險。

- 對於病毒微生物感染者,如真菌、細菌或者梅毒,由於梅毒螺旋體難以徹底清除,所以對於梅毒病人應常規查腹主動脈CT和冠狀動脈造影。