動脈導管未閉

概述

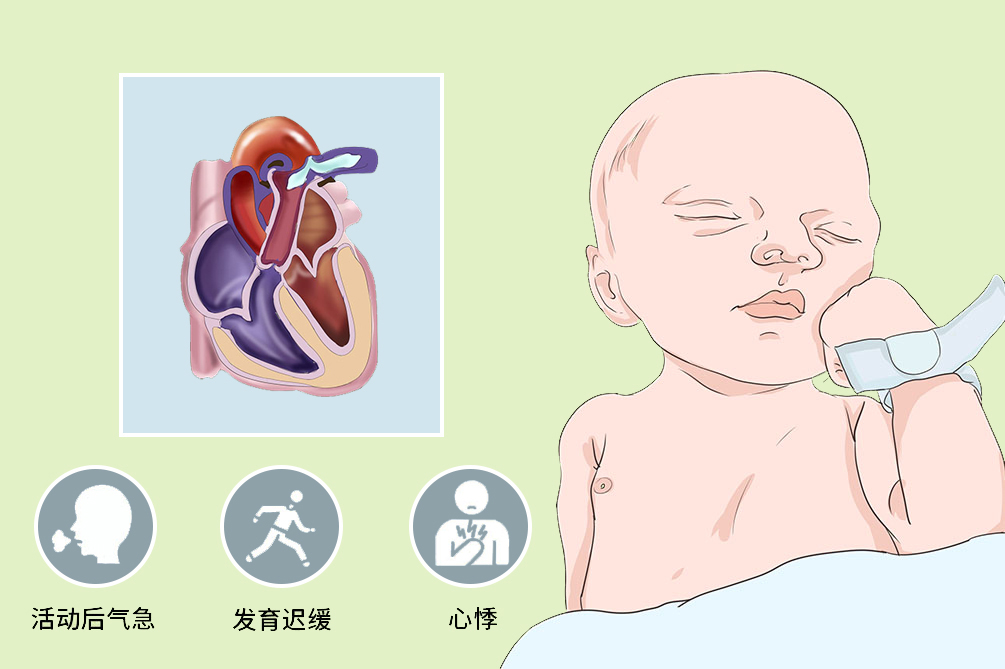

動脈導管未閉是小兒先天性心臟病常見類型之一,動脈導管是胎兒期血液循環的重要通道,出生後可自行關閉,若一歲後仍不閉合則為動脈導管未閉。動脈導管持續開放導致心臟發生左向右分流,從而肺血增加、體循環血量減少。臨床表現與分流量大小有關,分流量小者往往無症狀,部分可出現活動後氣急、反覆呼吸道感染、餵養困難、體重不增、發育遲緩等表現,分流量大者可見心前區隆起、雞胸,末期易形成肺動脈高壓,出現青紫、蹲踞現象。早產兒或新生兒可用吲哚美辛或阿斯匹靈促進動脈導管閉合,近年來心導管介入封堵術為治療首選,初期介入或外科手術治療預後良好。

- 就診科別:

- 小兒心血管內科、小兒心胸外科

- 英文名稱:

- patent ductus arteriosus, PDA

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 感染性心內膜炎、肺動脈高壓、心臟衰竭

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 活動後氣急、活動後疲乏、活動後多汗、餵養困難、發育遲緩

- 好發人群:

- 早產兒

- 常用藥物:

- 吲哚美辛、布洛芬、阿斯匹靈

- 常用檢查:

- 超音波心動圖、心電圖、X線檢查

管型

管狀導管兩端直徑相等,外形如圓管或圓柱。

漏斗型

較多見,呈漏斗狀,主動脈端往往比較粗大,而肺動脈端較狹窄。

窗型

較少見,導管極短,兩端開口幾乎吻合,管腔較粗大,管壁薄。

啞鈴型

較少見,中間細兩邊寬,形似啞鈴。

動脈瘤型

少見,兩端細,中間呈動脈瘤樣擴張,張力高,壁薄。

病因

動脈導管未閉的具體原因仍不明確,目前認為可能與母親懷孕時病毒感染有關,同時也與遺傳因素有關。

- 母親懷孕時病毒感染,胎兒出生後易發生動脈導管未閉。

- 早產兒動脈導管平滑肌發育不良,易發生動脈導管未閉。

- 出生後嬰幼兒血氧含量低,使得動脈導管收縮減弱,導致動脈導管未閉。

- 一些染色體異常的症候群可合併有動脈導管未閉。

動脈導管未閉是一種比較常見的先天性心臟病,占先天性心臟病發病總數的9%~12%,女性發病率高於男性,男女之比為1:(2~3),早產兒及體重<1Kg的嬰兒發病率高達80%。

動脈導管未閉多見於早產兒及出生體重<1kg的嬰兒。

症狀

本病的臨床症狀與導管粗細有關。多數患兒導管較細、症狀很輕,在健康體檢時方被發現。重症患兒常有呼吸急促、心悸、易有呼吸道感染,甚至早年即發生心臟衰竭,體循環血量減少則引起發育遲緩。一般無發紺但若合併肺動脈高壓,則可出現下半身發紺,即差異性青紫。

- 輕症者可無臨床症狀,往往在體檢中發現。

- 餵養困難、體重不增、生長發育落後。

- 活動後氣急、疲乏、多汗、心悸。

- 反覆呼吸道感染。

- 分流量大者可有心前區突出、雞胸等表現。

- 一般無發紺,但若合併肺動脈高壓可出現差異性發紺,即下半身青紫,左上肢輕度青紫而右上肢正常;也可出現蹲踞現象,表現為患兒在正常行走或跑動時,突然出現雙腿彎曲並蹲下一會兒的表現,十幾秒鐘後又恢復正常行走或跑動,這種現象反覆出現。

- 新生兒期如合併肺動脈高壓或心臟衰竭,可出現周圍血管征,如水沖脈、指甲床微血管搏動征等。

- 早產兒動脈導管未閉時,出現周圍動脈搏動宏大、鎖骨下或肩胛間聞及收縮期雜音(偶聞及連續性雜音)、心前區搏動明顯、肝臟增大,並易發生呼吸衰竭而依賴機械輔助通氣。

- 偶因擴張的肺動脈壓迫喉返神經而引起聲音嘶啞。

感染性心內膜炎

血流動力學的改變增加了心內膜及心臟瓣膜病原體感染風險,患兒可出現高熱、寒戰等表現。

心臟衰竭

分流大者可有不同程度的左心室肥大,肺動脈壓力顯著增高者,左、右心室肥厚,進而出現水腫、肝脾臟腫大、疲乏、低血壓等心臟衰竭表現。

肺動脈高壓(艾森門格症候群)

出現於分流量大者末期,肺循環持續高壓形成器質性改變即阻塞性肺動脈高壓。其壓力與體循環接近時低氧飽和度的肺動脈血經過未閉合的動脈導管進入體循環,而導致哭吵和安靜時均出現青紫發紺表現。

看醫

- 動脈導管直徑小、沒有明顯血流動力學改變及臨床表現者可隨訪心臟都卜勒超音波,觀察一歲內是否可自行癒合。

- 若發現嬰幼兒易感冒、發育遲緩、吃奶費力、活動後喘息、氣促等症狀請及時就醫。

- 大部分病人優先選擇小兒心血管內科。

- 經醫生評估後需進行外科手術者選擇小兒心胸外科。

- 患兒是否足月生產?

- 母親懷孕期間身體是否健康?

- 出生時生產是否順利?

- 患兒既往是否有生病情況?

超音波心動圖

可直接探查到未閉合的動脈導管、測量動脈導管直徑的大小、估測肺動脈壓力的高低、判斷有無分流、評價右心功能是否良好,同時還能檢測有無合併其他先天性心臟畸形,是目前最常用的檢查。

心電圖

分流大者可有不同程度的左心室肥大、心軸左偏,偶有左心房肥大,肺動脈壓力顯著增高者,左、右心室肥厚,嚴重者甚至僅可見右心室肥厚。

X線檢查

動脈導管細者心血管影可正常。分流大者心胸比率增大、左心室增大。肺血增多,肺動脈段突出,肺門血管影增粗。當嬰兒有心臟衰竭時,可見肺淤血表現,透視下左心室和主動脈搏動增強。肺動脈高壓時,肺門處肺動脈總干及其分支擴大,而遠端肺野肺小動脈狹小,左心室有擴大肥厚征。主動脈結正常或凸出。

心導管和造影檢查

當肺血管阻力增加或疑有其他合併畸形時有必要施行心導管檢查,逆行主動脈造影對複雜病例的診斷有重要價值。

超音波心動圖探查到未閉合的動脈導管即可確診動脈導管未閉,通過測量動脈導管直徑的大小估測肺動脈壓力的高低、判斷有無分流、評價右心功能。

主、肺動脈隔缺損

其臨床症狀、體徵及各種X線所見均與動脈導管未閉相似,僅雜音位置偏低。右心導管檢查在主、肺動脈間隔缺損時,導管常進入升主動脈,有診斷意義。而在動脈導管未閉時,導管則進入降主動脈。升主動脈造影能確切證實有缺損存在。

心室中隔缺損

其雜音雖為收縮期,但與嬰幼兒期的動脈導管未閉不易鑑別。如有脈壓增寬和周圍血管征陽性,則支持動脈導管未閉的診斷。通過超音波心動圖可明確鑑別。

治療

少數患兒動脈導管可自行癒合,根據患兒的年齡、分流量大小、症狀等綜合考慮,主要治療手段有對症保守治療、藥物治療、外科手術治療。另外,還要防治呼吸道感染、心臟衰竭及感染性心內膜炎。

吲哚美辛或阿斯匹靈

每日口服以抑制攝護腺素合成,促使動脈導管閉合。

布洛芬

為非選擇性環氧化酶抑制劑,有研究顯示布洛芬與吲哚美辛有同樣療效,且不發生使用吲哚美辛的一些併發症,如減少腸繫膜及腎血流,對腎臟副作用更小。但對胎齡<27週的早產兒用藥應慎重。

經皮動脈導管未閉封堵術

屬於微創手術,使用彈簧圈或蘑菇傘等封堵器關閉動脈導管,其創傷小、療效好、恢復快,是目前的首選方案,小於4mm的動脈導管首選彈簧圈。

手術結紮或切斷縫合手術

通過外科手術的方法關閉動脈導管,最佳年齡為1~6歲,1歲以內反覆肺炎不能控制者可提前手術,動脈導管未閉合併感染性心內膜炎者應在感染完全控制後數月施行手術,對無法控制者,也可在大劑量抗生素的治療下關閉動脈導管,但危險性大。能進行介入術者一般也能進行外科手術,但因其創傷較大、恢復較慢、術後併發症較多,一般不作為首選。

若發展到難以逆轉的肺動脈高壓改變,便喪失了手術機會,只能採取對症保守治療。通常可選擇波生坦、伊洛前列素、西地那非等藥物控制肺動脈高壓,延緩病程。

預後

動脈導管未閉病人,除少數發展為艾森門格症候群無法手術治療的病人外,多數預後良好。

多數病人能夠治癒,少部分病人發展為艾森門格症候群無法治癒。

動脈導管未閉及時規範治療一般不會影響自然壽命。

飲食

此類病人應加強營養供給,保證營養全面均衡,多進食高蛋白食物、多進食蔬菜、水果以補充維他命及各類微量營養素的攝入。

照護

肺部病變可加重動脈導管未閉症狀,故應積極預防心肺部感染且定期隨訪。還要注意勞逸結合,提高機體免疫力等。同時還應預防感染,以免加重病情。

- 合理運動,提高免疫力。

- 避免受涼,預防肺部感染,感冒、發燒要及時就診,控制感染。

- 規律作息,避免勞累

- 無症狀病人不予以治療,但需定期隨訪。

- 若有血流動力學改變即有分流情況病人一經診斷應及時治療,一旦肺動脈發生不可逆器質性改變,預後差。

- 動脈導管直徑較大或合併有心臟衰竭、心律失常或感染性心內膜炎等其他心臟疾病的女性,懷孕期間會增加併發症的風險,使用藥物也易對患兒造成影響,應與醫師諮詢溝通。

預防

- 注意孕期體檢,避免早產。

- 孕婦孕期應避免病毒感染。

- 出生後定期做兒童保健、體檢,以便及時發現。