營養不良

概述

營養不良是由於攝取食物不能滿足機體需要,或機體消耗增加,食物消化、吸收、利用障礙,以致不能維持正常代謝,消耗自身組織,出現體重不增或減低及生長發育停滯。營養不良主要見於3歲以下嬰幼兒以及消耗性疾病人群,臨床上分為以能量供應不足為主的消瘦型,以蛋白質供應不足為主的浮腫型,介於兩者之間的消瘦-浮腫型。

- 就診科別:

- 營養科、消化內科

- 英文名稱:

- malnutrition

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 貧血、感染、低血糖

- 治療周期:

- 2~3個月,視病情而定

- 臨床症狀:

- 消瘦、體重減輕、皮下脂肪減少、肌肉鬆弛

- 好發人群:

- 嬰幼兒、老人、長期慢性胃腸疾病病人

- 常用藥物:

- 葡萄糖、胺基酸、脂肪乳劑、腸內營養製劑

- 常用檢查:

- 血液常規、尿液常規、生化檢驗

按營養素種類分類

能量營養不良

以能量缺乏為主,主要原因是能量供應不足或吸收利用障礙,如長期患病、先天畸形影響進食等。

蛋白質營養不良

以蛋白質缺乏為主,由於蛋白質攝入不足、吸收利用障礙以致長期出現負氮平衡。主要原因是飢餓、慢性腹瀉、慢性肝損傷或嚴重燒傷、胸腹腔積水而丟失大量蛋白質,或因結核病等慢性疾病導致體內蛋白質分解過多。

按病因分類

原發性營養不良

原發性營養不良主要是指因營養素攝入不足而引起的。

繼發性營養不良

繼發性營養不良是由於急性或慢性疾病導致營養素吸收利用障礙或消耗過多而導致的,如長期胃腸道功能障礙、腫瘤等。

病因

營養不良的病因很多,主要有因餵養不當、不良飲食習慣等導致的攝入不足;因長期腹瀉、吸收不良或糖不耐受等導致的吸收不足;也有可能是因為一些代謝和內分泌疾病而引起的。另外唇顎裂、食道狹窄等先天性畸形以及惡性腫瘤均會導致營養不良。

攝入不足

嬰兒餵養不當

母乳不足而未及時添加輔食;有的嬰兒進食時間太短,或吸乳時很快入睡而停止吸乳,但實際上未吃飽,如不注意補充,則攝入量不足。人工餵養嬰兒常因牛乳、奶粉等過分稀釋而營養不良。

不良飲食習慣

如嚴重挑食,吃零食過多而影響食慾,導致攝入不足。

特殊營養成分缺乏

維他命及微量營養素缺乏影響能量代謝,如香港腳病、長期低鈣、缺鐵性貧血和其他維他命缺乏症等。

吸收不良

長期腹瀉、腸吸收不良症候群、慢性肝病、消化道畸形和脂肪瀉等。還有酶缺乏性吸收不良和糖不耐受症,如乳糖酶缺乏症、半乳糖血症、胰蛋白酶原缺乏症和麥芽糖或蔗糖不耐受等,除有糖或蛋白質吸收不良外,常伴有腹瀉等症狀。

代謝和內分泌疾病

出汗過多或哭鬧過多使液體喪失過多,可發生便秘和體重增長不良。垂體性消瘦症候群和尿崩症;慢性腎上腺皮質功能減退症、腎性尿崩症、腎小管性酸中毒;甲狀腺功能亢進、糖尿病、果糖不耐受症均可以引起該病。

先天性畸形

唇齶裂、食道狹窄、賁門弛緩、肥厚性幽門狹窄、食道裂孔疝、先天性巨結腸等因嘔吐、餵養困難而致消瘦。

惡性腫瘤

幾乎所有惡性腫瘤疾患都可引起體重增長不良或消瘦,因為惡性腫瘤的生長周期不同於正常細胞,它營養消耗遠遠大於正常細胞,所以機體為代償腫瘤細胞的生長,使病人出現營養不良的症狀。

驟然斷奶

嬰幼兒如果在未進行從流質到固體食物的轉化,驟然斷奶導致胃腸不能適應,吸收不良,誘發營養不良。

胃腸疾病

腹瀉、幽門狹窄、炎性腸病等導致頻繁嘔吐,導致胃腸道對食物營養的吸收障礙,影響食物中的物質轉化為機體本身的物質,可能會導致營養不良。

慢性消耗性疾病

如肝炎、結核、肺炎等,因長期發熱導致病人食欲不振,而此列疾病也在消耗病人體內的能量,容易造成導致營養不良。

營養不良在世界各地均有發生,尤其食物供應不足地區的人群中發病率更高,而3歲以下嬰幼兒為營養不良的主要人群。

長期慢性胃腸疾病病人

胃腸道是機體獲取能量的重要途徑,如果出現長期慢性胃腸疾病,而此時機體的蛋白質和能量吸收障礙,容易導致營養不良。

厭食症病人

厭食症者因食慾不佳而不進行進食或很少進食,造成病人對能量的攝入量不足,易導致營養不良。

惡性腫瘤病人

惡性腫瘤導致病人食慾下降,吞咽或消化功能障礙導致攝入和吸收不足,另外惡性腫瘤自身的生長需要大量的能量,以致機體所需能量不足。

嬰幼兒

嬰幼兒無自主進食能力,餵養不當可導致攝入不足造成營養不良;嬰幼兒生長發育迅速,體內能量需要量增加而攝入不足時易導致營養不良。

老人

老人胃腸功能退化,在進食後胃腸道吸收過程中,對食物中的能量和營養利用不良,容易導致營養不良。

症狀

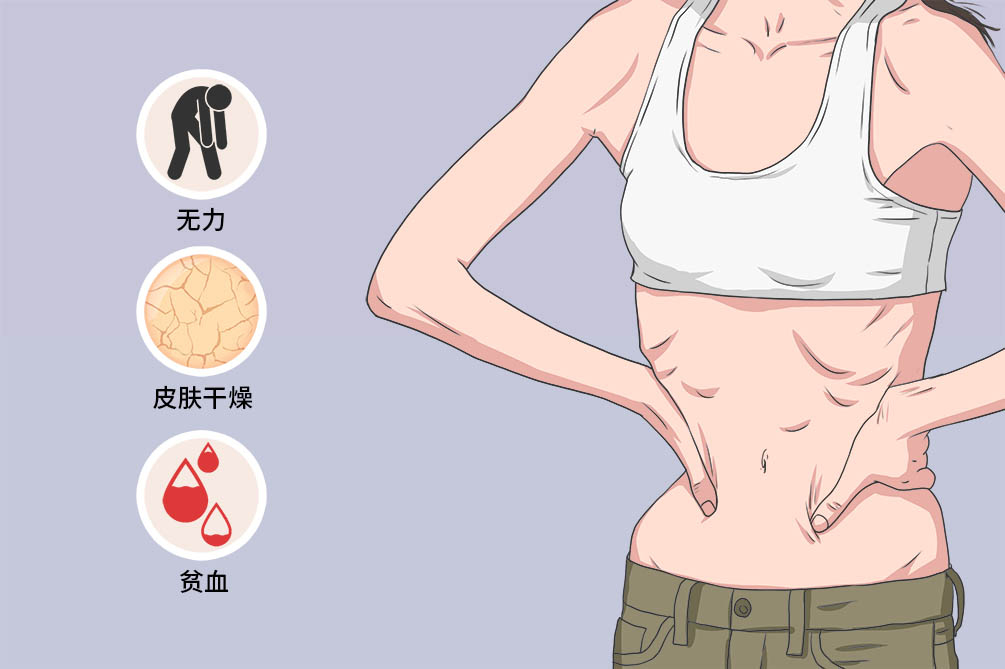

營養不良是能量和蛋白質缺乏所致的一種營養缺乏症,可導致體重減輕,皮下脂肪減少,水腫及器官功能失調等症狀。另外,還可導致病人出現精神萎靡、食慾低下、對食物的耐受性降低、體質差,極易受到感染等情況。

原發性營養不良

消瘦型

病人能量嚴重不足,以消瘦為特徵。兒童病人伴生長遲緩,皮下脂肪減少,皮膚乾燥,失去彈性和光澤,頭髮稀少和乾枯,體弱無力,煩躁不安或憂鬱無表情,手足發涼。心率、體溫及血壓均有不同程度的下降。

水腫型

病人呈全身水腫,以下肢更為明顯,肝大,可伴有胸水、腹水。貧血,皮膚乾燥,頭髮脆、易折斷。可同時伴有維他命缺乏表現。

混合型

病人肌肉萎縮伴水腫。

繼發性營養不良

繼發性營養不良較常見,臨床表現不一。輕症可僅表現為生長發育障礙(兒童)或體重減輕(成人)。較重者表現為臉部或四肢皮下脂肪減少,骨骼肌顯著消耗,尤其以指間肌和顳部肌肉消瘦引人注目。皮膚乾燥、鬆弛,毛髮纖細、易折,可伴有水腫及原發病的表現。

營養性貧血

以小細胞低色素性貧血最常見,由於營養不良導致機體缺乏鐵、葉酸、維他命B12、蛋白質等造血原料,從而導致貧血。

感染

由於營養不良導致免疫功能低下,故容易被各種細菌、病毒感染,如反覆呼吸道感染、肺炎等。

低血糖

營養不良時體內糖的消耗過快而攝入不足導致低血糖,表現為心慌、手顫、面色蒼白,嚴重導致神志不清、脈搏減慢、體溫不升等。

看醫

當病人出現不明原因的體重減輕、食慾減退時需及時就醫。醫生將根據病人的具體情況制定個體化治療方案,營養不良屬於慢性疾病,病程長、治療周期長,需要長期隨訪。

- 出現消瘦、體重減輕、皮下脂肪減少等情況需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 出現不明原因的消瘦、體重下降、食欲不振時需及時就醫。

- 出現短時間內體重急劇下降的情況應立即就醫。

- 多數病人優先考慮去營養科就診。

- 當出現噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀去消化內科就診。

- 從什麼時候開始出現體重減輕、消瘦、皮下脂肪減少等症狀?

- 是否到醫院就診?

- 不適感是否有明顯的誘因?

- 是否接受過治療?療效如何?

- 有無藥物、食物或其他過敏史?

- 做過哪些檢查?檢查結果如何?

- 誘因是什麼?

- 具體症狀是什麼?

皮褶厚度

一般選擇左手肩胛骨峰與尺骨鷹嘴連線的中點處,測量時用左手拇指和其餘四指將皮膚連同皮下組織捏起呈皺褶,使用皮褶計測量距離拇指1公分處的皮褶根部的寬度。實測皮褶厚度達到正常值80%~90%為輕度體脂消耗,60%~80%為中度體脂消耗,<60%為重度體脂消耗。

體重指數

體重指數(BMI)=體重(kg)/身高^2(m^2),<18.5kg/m^2為慢性營養不良。

生化檢驗

生化檢查中以下幾項檢查結果對疾病的診斷具有輔助意義:

- 血清必需胺基酸和非必需胺基酸濃度均降低,以色氨酸、胱氨酸等降低為著。

- 血漿總蛋白和白蛋白,血清轉鐵蛋白,血清胰島素樣生長因子結合蛋白-3(IGFBP-3)及前白蛋白亦降低。前白蛋白在體內半衰期較短,僅2天,故能較敏感地反映蛋白質的營養代謝狀況,是評價PEM 較好的指標。

- 肌酸酐/身高比值降低是衡量不發熱病人蛋白質缺乏的較敏感指標,肌酸酐是由肌肉組織中肌酸轉變而來,腎功能正常時肌酸酐排出量與體內肌肉組織容量相關,成人男、女性24小時尿肌酸酐/身高比值的正常值分別為10.5mg/公分和5.8mg/公分 ,營養不良時尿肌酸酐排出量降低。肝功能多正常,血及尿尿素氮降低。

- 維他命A、結合蛋白降低,胰澱粉酶和鹼性磷酸酶水平降低。

- 血糖偏低,易發生自發性低血糖昏迷。

- 營養不良病人常有脂代謝異常,其主要變化為必需脂肪酸缺乏,消瘦型病人血漿三酸甘油脂、膽固醇含量可增高或正常,水腫型病人血漿三酸甘油脂,膽固醇、磷脂水平降低。

- 常伴有低血鉀症,低磷酸鹽血症、高氟血症或代謝性酸中毒等。

血、尿液常規檢查

血球比容減少,輕至中度貧血(多為正常細胞正常色素型),白血球減少,淋巴球絕對值常低於1.2×10^9/L。尿比重偏低,濃縮能力降低,有飢餓性酮症時尿酮陽性。

其他檢查

心電圖示竇性心搏過緩,超音波心動圖示心臟縮小和低心排出量。腦電圖示低電壓和慢波活動等改變。X線檢查可見心臟縮小,低骨量或骨質疏鬆等改變。CT或磁振造影測定體脂、瘦體重、骨骼等各種組織成分。

當病人有以下症狀以及檢查結果可診斷為本病:

- 有較長期的膳食攝入不足、餵養不當、消化系統疾病、慢性消耗性疾病或低出生體重史。

- 能量營養不良者以消瘦為特徵,蛋白質營養不良者以水腫為特徵,既有體重明顯下降又有水腫者為混合型。

- 常合併貧血、維他命A、維他命B群和維他命C缺乏及鋅缺乏;重者生長發育停滯,全身各臟器和免疫系統失調即可診斷。

進行性脊髓性肌萎縮

進行性脊髓性肌萎縮為常染色體隱性遺傳性脊髓前角細胞變性。臨床也表現為肌萎縮與無力,病程呈逐漸進展。但常見肌束顫動,肢體遠端肌萎縮也較為明顯,血清酶學檢查多無異常,肌電圖特徵是神經源性損害,兩者可以通過肌電圖以及疾病的病程發展進行鑑別。

多發性肌炎

起病較急,進展較快,常伴有肌痛或發熱,無陽性家族史。實驗室檢查可有紅血球沉降率增快。肌肉活體組織檢查可見炎性改變,兩者可以通過肌肉活體組織進行鑑別。

重症肌無力

末期可有肌萎縮,但肌無力為波動性,常晨輕暮重,抗膽鹼酯酶類藥物試驗陽性。血清肌酶無升高,抗乙醯膽鹼受體抗體多為陽性。肌電圖檢查時以重複頻率刺激神經,可見動作電位波幅漸減。腎上腺皮質激素或抗膽鹼酯酶類藥物治療有效,兩者可以通過肌電圖檢查進行鑑別。

治療

營養不良的治療以消除病因為主,同時採取調整飲食和改進餵養、烹調方法,及早治療輕症營養不良,以防發展為重症營養不良。

如果是原發疾病如惡性腫瘤、先天性畸形、代謝和內分泌疾病等導致的營養不良,應積極治療原發病,積極抗腫瘤、矯矯正牙齒形、糾正代謝和內分泌失調。如果是營養素缺乏導致的營養不良,則以平衡膳食,補充營養為主。

- 消化能力差者可口服各種消化酶,如胃蛋白酶等以助消化。

- 食慾差者可用普通胰島素,皮下注射。

- 不能口服或消化道吸收不良又需補充足夠的營養物質時,胃腸道外給予高營養物質,選用葡萄糖、胺基酸、脂肪乳劑靜脈滴注,以達到正氮平衡。

- 慢性自身免疫性腸病導致,可以使用糖皮質類固醇或免疫抑制劑。

對於惡性腫瘤導致的營養不良,需要根據病情積極採取手術治療,必要時進行放化療。

能量供應

視病人的病情以及對食物的耐受力而定。輕度營養不良者消化功能尚好或改變輕微,僅需適當調整飲食、供給足夠熱量即可。中、重度營養不良病人常有消化能力低下,對食物耐受力差,應在原有膳食基礎上從小量開始,逐步調整飲食。

食物選擇

應選擇易消化、高熱量、高蛋白質的食物,儘可能供給足夠的蛋白質,以及足夠熱量和各種維他命、電解質和微量營養素如鐵、鋅等,必要時選擇腸內營養製劑或稱特殊醫學用途配方食品。

重度營養不良者可少量多次輸血漿或全血。

預後

病情比較危重的營養不良病人死亡率較高,但一般情況下經過及時治療,預後均較好。改善食慾,進食增加後可以有比較明顯的治療效果,大多數能夠完全恢復。

營養不良經過積極、規範的治療,一般能夠治癒。

營養不良經過及時治療一般不影響自然壽命。

營養不良病人應根據醫生要求按時複診,密切關注體重變化。複診時進行體重、血漿蛋白、血紅素等檢查,易明確恢復情況。

飲食

營養不良主要是由於攝入不足、吸收不良所致,除了治療原發疾病外,積極進行飲食調理,增加膳食攝入,加強營養是改善營養不良的重要方法。

- 宜食高蛋白食物,如瘦肉、魚肉、蛋類、豆製品、乳製品等。

- 宜食高熱量食物,穀類食物是人體能量的主要來源,高脂肪食物能量密度較高,如核桃、巧克力、乳酪等。

- 宜食富含維他命和礦物質的食物,如各種蔬菜、水果,各種穀類食物等。

- 忌辛辣、生冷、刺激性食物,忌抽菸、喝酒。

照護

營養不良病人由於身體虛弱、抵抗力低下,護理不當容易引發其他疾病,所以除了常規治療外還應注重日常護理,防止併發症。

- 要勤翻身拍背,由於營養不良會導致病人的呼吸肌力量下降,容易導致肺部感染、排痰不暢。

- 注意皮膚清潔,營養不良會導致病人抵抗力下降,如不保持皮膚清潔容易造成皮膚感染,甚至褥瘡的發生。

- 營養不良病人要注重營養的供給,合理飲食,保證充足的營養。

營養不良病人要注意體重、皮脂厚度的變化以及體內電解質、血漿蛋白、各種酶的變化情況,出現異常需要及時就醫。

需時常關注病人精神狀態,減輕病人精神壓力,建立信心,必要時進行心理疏導。

除了原因明確的攝入不足而引起的營養不良外,營養不良大多是由於慢性消耗性疾病引起,治療時應儘量明確營養不良的病因,針對病因進行治療,提高療效,防止營養不良的惡化和復發。

預防

生活中引發營養不良的原因有很多,養成良好的生活習慣,保證充足的營養供給是預防營養不良的主要方法。

有食欲不振、短時間內體重下降、皮下脂肪減少時應儘早就醫進行相關檢查,早發現、早診斷、早治療。

- 加強營養指導,平時飲食應營養均衡,能量充足。

- 積極防治原發疾病,預防傳染病,治療慢性消耗性疾病,消除病灶,矯治先天畸形等。

- 養成良好的生活習慣,重視體格鍛煉,糾正不良衛生及飲食習慣,飲食規律、睡眠充足。