腹膜間皮瘤

概述

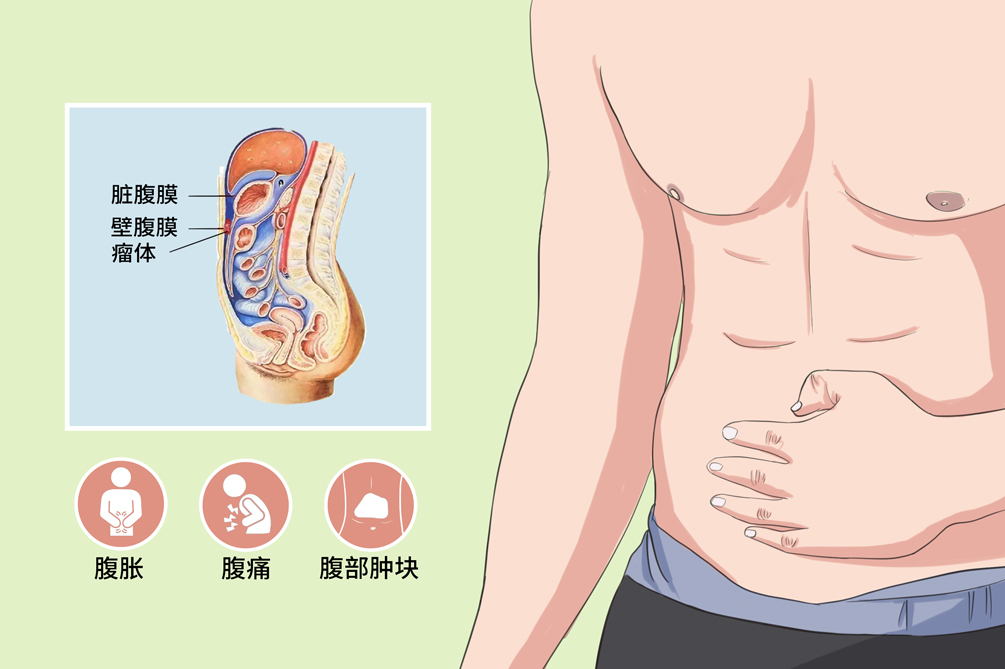

腹膜間皮瘤為原發於腹膜上皮和間皮組織的腫瘤,壁層腹膜及髒層腹膜皆可發生。其發病機制目前尚不明確,考慮與石棉粉塵接觸有關,病人主要表現為腹脹、腹痛、腹水、腹部腫塊等。此病比較少見,大多起病隱匿,缺乏特徵性的臨床表現,初期診斷困難,多於手術後病理才能確診,預後一般較差。

- 就診科別:

- 腫瘤科、一般外科

- 英文名稱:

- peritoneal mesothelioma,PM

- 疾病別稱:

- 原發性腹膜間皮瘤

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 具有遺傳相關性

- 併發疾病:

- 腸阻塞

- 治療周期:

- 局限型可以手術治療,大體需要2~3週時間,瀰漫型需要長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 腹脹、腹痛、腹部腫塊、發熱、體重減輕

- 好發人群:

- 有石棉接觸史、長期放射線接觸史、腹膜間皮瘤家族史的人群

- 常用藥物:

- 培美曲塞、 Cisplatin 、絲裂黴素

- 常用檢查:

- 病理檢查、超音波、CT、磁振造影檢查、腫瘤標誌物

根據腫瘤的生長方式和大體形態分類

瀰漫性腹膜間皮瘤

大多數為惡性腫瘤,腫瘤組織多為灰白色,呈眾多斑塊或小結節,可以覆蓋在腹膜的壁層或髒層上,組織可有出血及壞死情況。腫瘤組織可侵人腸管或肝臟,但是很少侵人臟器的深部,大網膜可以完全被腫瘤組織代替,腸管可發生沾黏,腹腔內有滲出液,甚至血性腹水。

局限性腹膜間皮瘤

其與瀰漫性腹膜間皮瘤不同,一般多為良性腫瘤,瘤組織呈斑塊狀或結節狀位於髒層或腹膜壁層,呈灰白色,界限清楚,質地較硬,很少發生出血及壞死情況。

根據組織學分類

纖維性間皮瘤

該類型多見於局限性間皮瘤中,細胞多由梭形細胞組成,可伴有多少不等的膠原纖維。

上皮樣間皮瘤

最多見於瀰漫性間皮瘤中,該類型中的瘤細胞呈立方形或多角形,常有脈管狀或乳頭狀結構,且瘤細胞大小不一,呈實性,為結締組織所包繞。

混合性間皮瘤

又稱雙向分化的間皮瘤,在同一個腫瘤內伴有纖維及上皮兩種成分,該類型中的瘤組織由上皮樣細胞及肉瘤樣成分組成,形態類似滑膜肉瘤。

病因

目前腹膜間皮瘤的病因未明,流行病學研究發現石棉接觸可發生此病,主要是由於石棉引起多種細胞信號通路異常所致。

- 普遍認為,石棉粉塵是惡性腹膜間皮瘤的致病因素,90%間皮瘤病人有石棉接觸史,潛伏期可長達25~70年。

- 此外,猿猴病毒SV40感染、接受外部輻射、慢性腹膜炎等也可能是本病的促發因素。

- 遺傳因素,如家族性間皮瘤的發生以遺傳相關,有家族史病人患病率增高。

腹膜間皮瘤是少見腫瘤,其中的惡性腹膜間皮瘤屬臨床少見腫瘤,發病率男性約50~300/萬,女性約20~200/萬,約占所有間皮瘤的12.5%~25%,占全部惡性腫瘤的0.03%,以40~70歲多見,中位年齡65~69歲,多見於男性。

- 長期接觸石棉的人群。

- 有慢性腹膜炎的病史,並且反覆發作的人群。

- 有腹膜間皮瘤家族性遺傳病的人群。

症狀

腹膜間皮瘤起病隱匿,常以非特異性消化道症狀為主要表現,一旦有症狀多為末期。最常見的症狀為腹脹和腹痛,由原發腫瘤及腹水引起,可伴噁心、嘔吐、腹瀉、乏力、發熱、貧血、體重下降等。

腹痛

病程不同,其腹痛的部位性質亦不盡相同。初期腹痛多無明確定位,病程末期以病變最多的部位腹痛最明顯。腹痛程度較輕者僅感隱痛不適或燒灼感,重者可表現為腹部劇烈疼痛甚或絞痛,腹痛的時間長短不一,有時反覆發作。

腹脹

可有程度不同的腹脹,其程度隨腹水的增多、腹部腫塊的增大、消化道受壓迫程度的加重而加重。

腹部腫塊

腹部腫塊可發生於腹腔的任何部位,腫塊增長比較迅速。

腹水

以瀰漫性腹膜間皮細胞瘤多見。腹水多為渗出性,淡黃清亮,少數呈血性,偶可呈黏液性腹水。

腹膜間皮瘤能沿腹膜表面擴散,形成板狀物或相互融合形成灰白色或暗紅色的瘤塊,覆蓋在壁層腹膜及腹腔器官表面,從而引起腸道功能障礙,導致排氣排便減少或者消失等症狀。部分由原發性腫瘤導致者,可出現噁心、嘔吐、食慾差、乏力等表現。另外,腹膜間皮瘤能種植轉移、局部浸潤、淋巴及血行轉移,偶發生骨、腦轉移,腹腔外轉移率可達50%,也可以引起多種症狀。

腸阻塞

分為完全性和不完全性腸阻塞兩大類。腫瘤沿著腹膜表面擴散,在壁層腹膜及腹腔器官表面形成瘤塊,從而導致腸道功能障礙,出現癌性腸阻塞,主要表現為腹痛、腹脹、嘔吐、停止或者自肛門排氣排便減少等。

腸穿孔

腫瘤細胞侵犯腸壁引發,起病急驟,多為劇烈的腹部疼痛,伴有噁心、嘔吐、寒戰、高熱等臨床表現。

看醫

若病人出現典型的腹脹、腹痛症狀以及既往石棉接觸史等,應及時就醫,醫生需綜合病人的既往病史、臨床症狀及體徵、影像學、病理檢查結果為病人診斷。

- 對於有長期石棉接觸史的人群,出現腹脹、腹痛等表現,應及時就醫。

- 病人突發劇痛、高熱、休克等症狀時,可能導致了腸阻塞、腸穿孔等併發症,應立即去醫院就診。

- 大多病人優先考慮去腫瘤科就診。對於局限型腹膜間皮瘤,可以考慮去一般外科行手術治療。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如腸阻塞等,可到相應科別就診,如一般外科等。

- 從開始出現不適到現在已經多久了?

- 是否有腹部疼痛、腹脹、腹瀉、發熱、體重減輕等症狀?

- 家族中有無類似的情況?

- 有無石棉接觸史、放射線輻射史等?

- 是否去醫院就醫治療過?治療效果如何?

腹部超音波

能發現腹水、腹塊,有時甚至能提示腫瘤的組織來源。可以發現髒層腹膜、壁層腹膜及大網膜的不規則增厚,可呈瀰漫性增厚或結節樣增厚。

全腹部加強CT

可顯示原發腫瘤是否有侵犯周圍組織或遠處轉移的現象。常見的徵象為腹水、腹膜增厚或腹部腫塊,當網膜或腸繫膜受累時可見瀰漫性、不規則結節狀增厚。

PET-CT檢查

可明確是否有淋巴結轉移,還可評估臨床分期,有利於鑑別原發腫瘤的良惡性。

腹膜穿刺切片檢查

可在超音波或CT引導下進行,簡便易行、創傷性小、敏感性及特異性高,對大量腹水、身體狀態差不能耐受手術探查者可首選,是確診檢查。

腹腔鏡檢及剖腹檢查

腹腔鏡檢及剖腹檢查是目前診斷腹膜間皮瘤的主要手段,是確診檢查,可以直接觀察病變及周圍器官受累情況。

其他檢查

腹水細胞學檢查有助於診斷,血清、腹水透明質酸和糖類抗原CA125升高亦有診斷價值。

- 有腹膜間皮瘤的臨床表現,例如不明原因的腹塊、腹痛及腹水等,並且有石棉接觸史。

- 超音波、CT或者磁振造影發現腹膜增厚或者腹水、腹部腫塊等。

- 腹膜組織病理學證實為上皮樣型、肉瘤樣型或者混合型間皮瘤。

- 部分病人血清CA125水平升高。

腹膜結核

多發於兒童或者青壯年,主要表現為發熱、乏力、盜汗、體重下降,腹部揉面感為其特徵性體徵,CT示腹膜粟粒狀結節。腹膜間皮瘤無腹部揉面感,多為腹痛、腹脹等表現,由此可以鑑別。

原發性腹膜癌

多見於中老年女性,臨床腹脹、腹痛為主,多沒有發熱,CT顯示腹膜餅狀增厚,多伴有大量積水,腹膜間皮瘤CT檢查可顯示不規則結節狀增厚,由此可鑑別。

治療

由於該病罕見且對本病缺乏有效的治療手段,至今尚未形成最佳和有效的治療共識,現在臨床一般根據病變範圍分期,選擇個體化治療方法。一般有手術、放療、化療及幾種治療手段聯合等方式,現多採用綜合治療。

惡性腹膜間皮瘤對化學藥物具有中度敏感性,化療方式可分為全身化療和局部化療兩種。常用化療藥物有培美曲塞、 Cisplatin 、 Fluorouracil 、絲裂黴素等。目前國際公認療效較好的方式是培美曲塞聯合鉑類( Cisplatin 或 Carboplatin )的化療方案。單獨靜脈化療不僅完全緩解率低、併發症多,且很容易復發,故目前多主張聯合用藥,尤其是手術與化療的聯合。因腹膜間皮瘤易腹腔內廣泛轉移的特點,原則上在無手術禁忌症的情況下應儘早行腹腔減瘤術治療,並在術中行腹腔內溫熱灌注化療,依化療藥物的不同,持續時間為30分鐘、60分鐘或90分鐘。

腹腔減瘤術

第一期和第二期的病人應優先考慮此手術,按照腫瘤分布的位置,儘可能去除可見的腫瘤。單純手術對於本病的治癒率偏低,且易產生嚴重併發症。

腹膜剝脫術

適用於緩解病變範圍廣,無法行手術的病人。最多需要多達六種腹膜剝離手術,包括右上腹部象限腹膜剝離術、巨大子宮切除術、左上腹部腹膜剝離術、小網膜切除術-膽囊切除術與剝離網膜囊腫、骨盆腔腹膜切除術與袖狀切除乙狀結腸切除術,以達到所有腹內表面腫瘤得到切除或剝離。

放射治療也是惡性腹膜間皮瘤的治療手段,放療方式含腹腔內注射放射性同位素P進行內照射和外照射,由於惡性腹膜間皮瘤對放療欠缺敏感性,且併發症多等原因,臨床上較少應用。

營養治療主要應用於惡性腹膜間皮瘤的病人,對於末期病人給予補充白蛋白等最佳的營養支持治療。

免疫療法

免疫系統與惡性腹膜間皮瘤的發生、發展有關,為免疫治療提供了可能。另外,白血球介素2(IL-2)和干擾素(IFN)具有增強免疫細胞的功能,在不損傷正常細胞的情況下,能抑制腫瘤細胞,可成為惡性腹膜間皮瘤新的治療選擇。

預後

腹膜間皮瘤的預後主要與其性質、發現時間以及是否積極治療等有關。惡性腹膜間皮瘤總體預後很差,確診後平均中位生存期為一年,主要死因為惡病質或腸阻塞。經過完全減瘤術及腹腔灌注化學療法後可明顯提高治癒率,統計發現男性病人、腫瘤遠處轉移、淋巴結轉移者預後差。腫瘤惡性度高,病變進展迅速,治療後極容易復發,多數病人生存時間短。

良性腹膜間皮瘤根治術後可達臨床治癒。惡性腹膜間皮瘤為惡性腫瘤,目前多數病例尚不能治癒。

惡性腹膜間皮瘤惡性程度高、進展快、預後差,如不干預,中位生存期在1年左右。瀰漫性腹膜間皮瘤,經過積極治療,部分病人生存期達5年以上。

根治性切除術後的良性腹膜間皮瘤(發生率極低),術後每年複診一次即可。對於惡性腹膜間皮瘤術後病人,接受化療等治療的病人,一般每兩個治療周期後複診一次,評估療效。治療結束後也要密切隨診,第一年應每2~3個月複診一次,以後每半年一次至少隨訪三年,之後每年隨訪一次,至少隨訪五年。

飲食

腹膜間皮瘤病人需合理飲食,補充人體必須的有機營養物質,這樣才能恢復自身的免疫力,進而抵抗疾病。

- 注意高纖維素飲食,例如增加蔬菜、水果的攝入量。

- 為增強機體自身免疫力,多食富含胡蘿蔔素、維他命C、葉酸、微量營養素硒等食品。

- 多吃對去除石棉粉塵有益的食物,如豬血、海帶、白蘿蔔等。

- 對於手術治療病人,術後要遵醫囑調整飲食,從禁食到流質食物再到半流質食物,再逐漸恢復正常飲食。

照護

做好病人手術後的護理工作,幫助病人克服身患腫瘤的恐懼、迷茫等不良情緒。注意補充白蛋白等,從而加強營養支持,做好化療、免疫藥物治療期間的毒副作用觀察及處理。

- 末期病人常常臥床,家屬協助病人多翻身,預防褥瘡等情況發生。

- 對於大量腹腔積水的病人,衣褲要寬鬆。

- 化療病人儘量避免去人群密集的場所,外出必要時可以佩戴口罩,避免感染病毒。

- 平時注意避免身體磕碰,以免造成損傷不易癒合。

腹膜間皮瘤病人通過超音波、CT或者磁振造影檢查監測腫瘤是否復發及轉移。檢測血CA125水平,可以準確發現腫瘤的初期病變,了解病變進展,指導治療,並對判斷預後也有著重要作用。必要時,PET-CT檢查可以明確良惡性病變的分化、分期,並對治療進行預測。另外,要注意觀察是否有急性腹痛、下肢腫脹、大汗淋漓等表現,需要第一時間就醫,以免造成嚴重後果。

惡性腫瘤病人獲知得病之後都會絕望、消極,而且本病需要多次化療,會給病人及家屬帶來較大得心理壓力和經濟負擔。建議病人和家屬多與醫生溝通交流,了解疾病及治療相關知識,疏解自身的心理負擔。另外,家屬需要鼓勵病人積極治療,避免恐懼,樹立戰勝疾病的信心,以儘量延長生存期。

預防

由於約80%的惡性腹膜間皮瘤病人有石棉接觸史,因此做好防護,避免暴露於石棉是有效的預防方法。

對於有石棉接觸史、家族有腹膜間皮瘤遺傳病史等高危人群,宜及早開始進行腫瘤的早篩。

- 做好安全防護,避免長期暴露於石棉粉塵或者外輻射的環境中。

- 規律作息、合理飲食,增強機體的自身免疫力,尤其是體質情況差的老人。

- 積極防治猿猴病毒,慢性炎症病人也需要積極就醫治療,避免炎症刺激。

- 定期進行體檢,尤其是平時有腹脹、腹部不適病人,需要及早發現異常。