多發性肌炎

概述

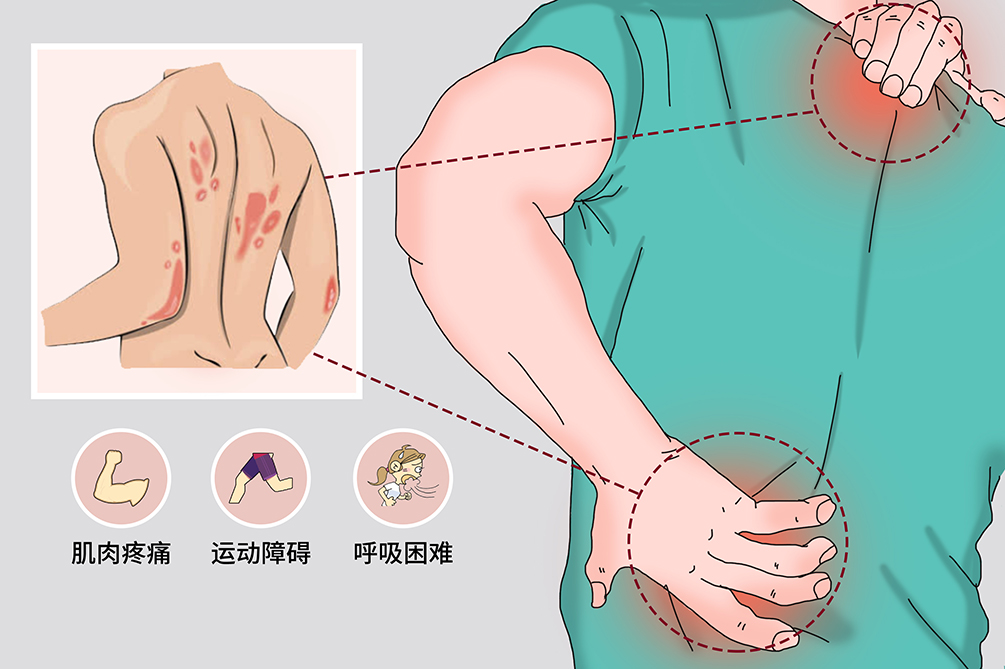

多發性肌炎是一種以肌無力、肌痛為主要表現的自身免疫性疾病,主要累及肢帶肌、頸項肌、咽喉部肌群,如同時累及皮膚,稱為皮肌炎,病因不明,可能與病毒感染和機體免疫機能失調有關。大部分為慢性漸進性,兒童較成人預後好。成人病人約10%可發現惡性腫瘤,伴惡性腫瘤的老年病人或有嚴重心肺損害者預後較差。

- 就診科別:

- 風濕免疫科

- 英文名稱:

- polymyositis

- 疾病別稱:

- 皮肌炎

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 惡性腫瘤、紅斑性狼瘡、硬皮症、原發性乾燥症

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 肌肉疼痛、運動障礙、呼吸困難、吞咽困難

- 好發人群:

- 有多發性肌炎家族史的人群

- 常用藥物:

- 環磷醯胺、 Thiopurine 、加蘭他敏、普賴鬆

- 常用檢查:

- 血液檢查、尿液檢查、免疫學檢查、肌電圖、肌肉切片檢查

病因

多發性肌炎的病因和發病機制尚不明確,影響因素較多。其中遺傳因素在發病機制中占重要作用,可能與病毒感染和機體免疫機能失調有關。

遺傳因素

多發性肌炎被認為是環境因素作用於遺傳易感者而產生,已經證明HLA-DR與其高度相關,已有許多的研究證HLA-DRB1*0301及與它連鎖的等位基因DQA1*0501是與多發性肌炎關聯的主要遺傳易感基因。

感染因素

是引起發病的主要始動者,環境因素中微生物感染被認為是主要的原因。許多病原微生物被認為是多發性肌炎的發病始動者,如柯薩奇病毒、細小病毒屬、腸病毒、反轉錄病毒,特別是人T-淋巴營養性病毒。

免疫因素

在多發性肌炎中,肌炎特異性CD8+T細胞有很強的肌細胞毒性,會攻擊肌組織,從而引起發病。

感染

各種細菌、病毒、真菌感染可以誘發多發性肌炎。

我國多發性肌炎的發病率尚不明確,國外報告的發病率為(0.6~1)/萬,不同種族發病率不全相同,女性多於男性。多發性肌炎比皮肌炎更多見,成人和兒童均可發病,而後者兒童很少見。單純的多發性肌炎較少見,僅占所有特發性炎性肌病的5%。

有多發性肌炎家族史的人群。

症狀

多發性肌炎症狀通常在數周至數月內達高峰,可出現全身肌肉無力,嚴重者呼吸肌無力,危及生命。疾病受累範圍不同,所以臨床表現多樣,主要以對稱性四肢近端、頸肌、咽部肌肉無力以及肌肉壓痛為主要特徵。

肌肉症狀

通常累及橫紋肌,有時平滑肌和心肌亦可受累。病人多最先感覺肢體近端肌肉無力,特別是髖關節和大腿的肌群。病變常呈對稱性,在少數病例中損害可局限在一個肢體肌肉群,或一單獨肌肉或許多肌肉連續發作,隨後有肌肉疼痛、壓痛和運動痛。

運動障礙

由於肌力下降,呈現各種運動機能障礙和特殊姿態,如頭部下垂、兩肩前傾等。病變肌肉質地可如正常或呈柔靭感,肌肉上面的皮膚可增厚或水腫。

聲音嘶啞和吞咽困難

食道上部和齶部肌肉受累時可出現聲音嘶啞和吞咽困難。

胃腸道症狀

胃腸道、舌肌、咽肌和食道下端肌肉無力較常見,15%~50%的病人存在胃食道逆流、便秘、腹瀉和腹痛。

呼吸困難

當累及膈肌和肋間肌可發生氣急和呼吸困難。

心肌炎

受累可產生心肌炎,病人可以出現心慌、胸悶、胸痛、發紺等表現,甚至心臟衰竭。

皮肌炎

皮膚損害表現為瀰漫性或局限性暗紅色斑或斑丘疹、脫屑性濕疹,特徵性病變在眼瞼、鼻樑、顴頰、手背及指甲周圍皮膚出現紫紅色斑,肘、膝尤其是掌指關節和指間關節伸側面可出現紫紅色斑丘疹,邊界清楚,稱Gottron征。以後變萎縮,有微血管擴張、色素減退和上覆細小鱗屑,偶見潰破,以眼瞼為中心可出現眶周不等程度水腫、紫紅色斑片。

全身表現

部分病人還有全身症狀,如低熱、關節痛、體重減輕、雷諾氏現象等。

惡性腫瘤

多發性肌炎可伴發惡性腫瘤,臨床醫生應該根據症狀、家族史和年齡特徵篩檢惡性腫瘤,除確診當時需要篩檢腫瘤外,追蹤隨訪的3年內都需要定期篩檢腫瘤。

其他結締組織病

典型臨床表現且符合肌炎的診斷標準者,同時又存在另一肯定結締組織病的稱為重疊症候群,常與紅斑性狼瘡、硬皮症、原發性乾燥症、類風濕性關節炎重疊。

看醫

多發性肌炎起病較隱匿,如未及時發現,病情發展嚴重時發生肌萎縮,可出現吞咽困難,引起吸入性肺炎、呼吸困難。因此,初期出現對稱性肢體乏力者,特別是具有特發性炎症性肌病家族史者,應及時就診。

- 無明顯誘因出現多發性肌肉疼痛、壓痛及運動痛,需要及時就醫。

- 出現聲音嘶啞、吞咽困難、呼吸困難、心臟衰竭者,需急診救治。

- 大多病人考慮去風濕免疫科就診。

- 出現呼吸困難、心臟衰竭病人可去急診科就診。

- 症狀持續時長大概多久了?

- 目前都有什麼症狀?(如多發肌肉疼痛、壓痛等)

- 是否有以下症狀?(如呼吸困難、吞咽困難等)

- 既往有無其他的病史?

- 近期是否服用什麼藥物?

血液檢查

血清肌紅蛋白含量明顯增高,血清肌酸磷化酶和(或)乳酸脫氫酶升高,血清IgG、IgA、IgM增高,半數以上病人紅血球沉降率快。

尿液檢查

24小時尿中肌酸排出量可顯著增加,>1000mg/24小時,且與病情嚴重程度有關。

免疫學檢查

多發性肌炎和皮肌炎病人血清中可出現多種自身抗體,其中90%多發性肌炎和皮肌炎病人血清中可查到肌蛋白抗體,在其他結締組織病中該類抗體少見,通過該檢查可以進一步提供診斷依據。

肌電圖

提示肌原性損害,表現為輕收縮時運動單位電位平均波幅降低、時限縮短,可有大量纖顫波。

肌肉切片檢查

該檢查可以提示變性、壞死、炎細胞浸潤,而且肌纖維腫脹,呈玻璃樣、顆粒性或空泡性變,以及間質水腫,血管周圍淋巴球和漿細胞浸潤。

具備以下前4條者可診斷為多發性肌炎,具備下述5條者可診斷為皮肌炎:

- 典型對稱性近端肌無力表現。

- 肌酶譜升高,包括CK、ALT、AST等升高。

- 肌電圖檢查示肌源性損害,具體表現為有三聯征改變、纖顫電位、正弦波等。

- 肌切片檢查異常,提示肌纖維變性、壞死、纖維大小不一,伴有炎性滲出。

- 典型皮疹,如眼眶周圍皮疹、眶周水腫,掌指及近端關節背面出現紅斑性鱗屑疹。

紅斑性狼瘡

皮損以顴頰部水腫性蝶形紅斑為主,可出現多系統損害,病變以腎臟受累為主。而血清肌酶和尿肌酸排出量的測定,在皮肌炎病人有明顯增高,必要時肌電圖和肌肉活組織檢查可作為鑑別。

系統性硬化症

皮肌炎的後期病變如皮膚硬化、皮下脂肪組織中鈣質沉著,組織學上也可見結締組織腫脹、硬化、皮膚萎縮等,但肌肉病變方麵皮肌炎初期病變即顯著,為實質性肌炎,而在系統性硬化症中肌肉病變在末期出現,且為間質性肌炎,可作鑑別。

嗜酸性筋膜炎

其特徵為亞急性發作肌痛和近端肌群無力,血清肌酶可增高,肌電圖示肌病變化,肌肉切片檢查示肌炎伴同嗜酸性細胞炎性浸潤,有時呈局灶性變化,為嗜酸性細胞增多症候群的亞型,以此可與多發性皮肌炎鑑別。

治療

多發性肌炎的治療以糖皮質類固醇為主,如普賴鬆等,免疫抑制劑可以較快改善臨床症狀,減少激素用量,減少併發症。對重症病人應用免疫球蛋白衝擊治療有一定療效,也可進行血漿置換。

糖皮質類固醇

普賴鬆多為首選藥物,一般需長期用藥。依據肌力測定和血清肌酶水平下降評定療效,病情控制後可以穩步減藥。

免疫抑制劑

多與糖皮質類固醇並用,可首選環磷醯胺和 Thiopurine 。對於進展較快、復發性以及病情較重的病人,可選擇靜脈注射免疫球蛋白。

生物製劑

Rituximab 或補體C5,治療難治性的多發性肌炎有效。

支持治療

如使用維他命E,能影響肌肉代謝,增強肌力。擬膽鹼藥物,如加蘭他敏肌注、 Neostigmine 肌注,對改善肌力都有一定作用。

一般無需手術治療。

皮膚損害處理

皮損局部每日清潔,儘可能保持乾燥,儘量暴露皮損部位防止皮膚感染。皮肌炎急性期皮膚紅腫或出現水泡但無滲出時,可局部使用爐甘石洗劑或單純粉劑處理。滲出多時局部使用3%硼酸溶液或1:8000高錳酸鉀溶液等進行冷濕敷處理。

併發症的治療

急性期應臥床休息,以避免肌肉的損傷,加強病情觀察,做好呼吸困難、心功能不全的搶救。

血漿置換

用於進行性、活動性病變的病人,但僅能短暫緩解症狀。

預後

多發性肌炎大部分為慢性漸進性,2~3年趨向恢復,預後較好。兒童較成人預後好,成人病人約10%可發現惡性腫瘤,伴惡性腫瘤的老年病人或有嚴重心肺損害者預後差。約75%的病人能恢復良好,但即使肌肉炎症已完全控制,也很少病人能完全恢復肌肉功能。

多發性肌炎是自身免疫性疾病,治療目標為控制症狀,一般無法根治。

治療中要定期複查肌酶譜,並監測藥物的副作用,定期隨診,應在醫師的指導下減藥和撤藥,症狀再次出現或加重時應及時複診。

飲食

多發性肌炎病人會出現肌無力的症狀,需改善飲食習慣,忌食油膩、生冷、辛辣食物,儘可能避免進食海產品等易引起過敏的食物,不吃或少吃增強光敏感或促進免疫功能的食物。

- 忌食油膩、生冷、辛辣食物,多食高蛋白、高維他命、低鹽、易消化食物。

- 少吃精製糖、白面、醃製食品,以及牛、羊、豬肉等飽和脂肪的食物,儘可能避免進食海產品等易引起過敏的食物。

- 不吃或少吃芹菜、黃花菜、香菇等增強光敏感或促進免疫功能的食物。

照護

多發性肌炎病人除了積極治療外,還應注意日常生活管理,以促進疾病的恢復。

- 定期監測血肌酸磷化酶水平,幫助調整藥物治療計劃。

- 注重肌肉的復健訓練。

- 皮膚損害處,需儘可能保持乾燥、清潔。

- 保持良好的精神狀態,減輕緊張和恐懼,樹立堅持長期治療的信心。

治療過程中嚴密觀察體溫、大便顏色、血液常規,定期複查電解質,嚴防感染、低血鉀、低血鈣、消化道出血等併發症。

- 對於吞咽困難者進食流質或半流質飲食,進食時取坐位或半臥位,防止食物嗆入氣道引起吸入性肺炎。

- 糖皮質類固醇不良反應的觀察及護理,用藥期間必須嚴格遵守給藥時間、劑量。

預防

細菌、病毒、真菌感染是多發性肌炎常見而重要的誘發因素,因此,預防感染十分重要。日常應注意營養的攝入,根據自己的體力適度進行鍛煉,增強機體抗感染能力。

- 預防各種細菌、病毒感染,避免寒冷等不良刺激。

- 合理應用激素和免疫抑制劑,避免嚴重感染的發生。

- 適當鍛煉,增強機體抗病能力。