分泌性中耳炎

概述

分泌性中耳炎是耳鼻喉常見疾病之一,是以傳導性聽障以及鼓室積水、耳膜完整、聽力下降為主要特徵的中耳非化膿性炎性疾病。在上呼吸道感染後以耳悶脹感和聽力減退為主要症狀。分泌性中耳炎由於耳痛不明顯,兒童主訴不清,在小兒聽力受到影響時家長才發現就診,常常延誤診斷和治療。因此,如發現有分泌性中耳炎表現,需要及時就醫明確診斷並治療。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- secretory otitis media

- 疾病別稱:

- 滲出性中耳炎、非化膿性中耳炎、黏液性中耳炎、積液性中耳炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 膽固醇肉芽腫、沾黏性中耳炎

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

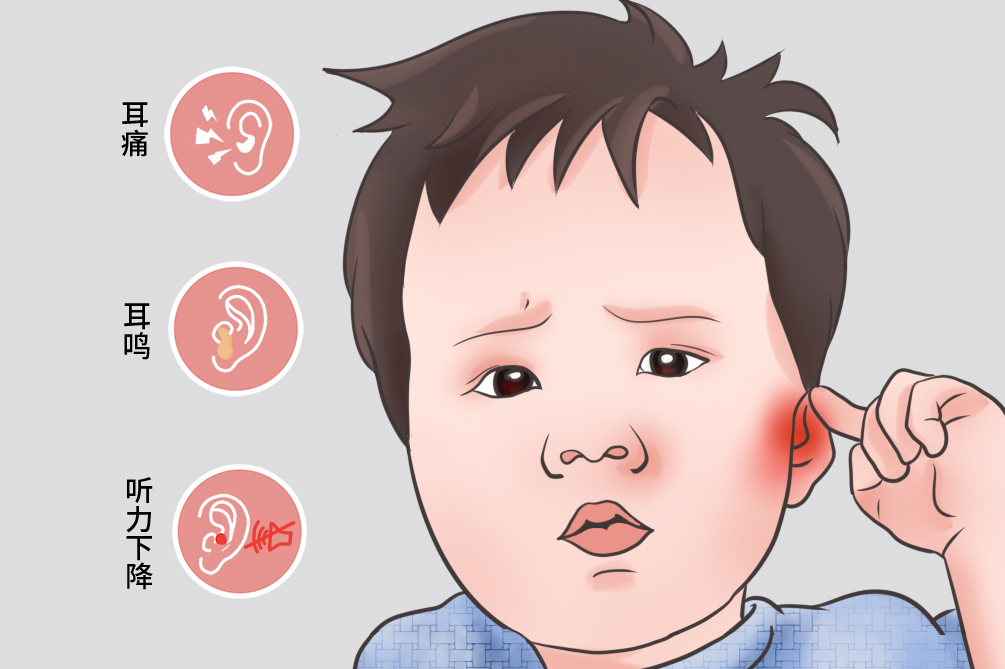

- 聽力下降、輕微耳痛、耳鳴、耳悶脹感

- 好發人群:

- 兒童

- 常用藥物:

- 紅黴素、 Cefuroxime 、 Dexamethasone

- 常用檢查:

- 耳膜檢查、聽力測試、顳骨CT

分泌性中耳炎按照病程長短,可以分為急性分泌性中耳炎、亞急性分泌性中耳炎和慢性分泌性中耳炎,其中急性分泌性中耳炎病程小於3週;亞急性分泌性中耳炎病程約3~12週;慢性分泌性中耳炎病程大於12週。

病因

當耳咽管由於各種原因出現通氣功能障礙時,中耳的氣體被黏膜吸收,中耳出現負壓從而導致中耳黏膜的靜脈擴張,通透性增加,血清漏出聚積於中耳,從而形成中耳積水。部分病人會出現細菌和病毒的感染,免疫因素也同時參與了該病的發生。同時,病人的居住環境等也可誘發分泌性中耳炎的發生。

耳咽管阻塞

出現耳咽管阻塞時,中耳內出現負壓,血管內部液體滲出,造成分泌性中耳炎。

感染因素

部分病人分泌物中出現有細菌和病毒,提示其發生與感染有相關性。

免疫因素

具體機制不清,但是Ⅲ型、Ⅳ型變態反應參與該病的發生,與Ⅰ型變態反應有關

其他因素

部分胃食道逆流、牙錯位咬合、齶裂病人會出現分泌性中耳炎。

長期處於二手菸的環境中、嬰幼兒哺乳姿勢不當、居住環境不整潔、粉塵或細菌較多等均可誘發分泌性中耳炎。

分泌性中耳炎是一種十分常見的疾病,兒童發病率明顯高於成年人,冬春季多發,兒童多見,此疾病是引起小兒聽力下降的重要原因。

兒童的發病率明顯高於成年人,可能由於兒童耳咽管短而寬,近於水平,易使鼻部以及咽部的感染容易擴散至中耳。

症狀

大部分病人發病前有感冒病史,發病時以耳悶脹感和聽力減退為主要症狀。由於耳痛不明顯,兒童主訴不清,常常延誤診斷和治療,從而出現膽固醇肉芽腫以及沾黏性中耳炎。

聽力下降

這種聽力下降與體位的變化有關,大多為輕度聽力下降,病人聽不清別人講話,但感覺自己說話聲很響。

耳痛

部分患兒會因為耳內出現疼痛而哭鬧不止,次日清晨減輕,一般持續1~2天消失。

耳鳴

部分病人會出現間斷的耳鳴,當打呵欠、擤鼻、改變頭位時,還可出現氣過水聲。

耳內閉塞感

常常有耳內閉塞感或耳脹,按壓耳屏可暫時減輕不適感。

膽固醇肉芽腫

中耳內血管破裂、血液流出而又未及時排除,因此出現膽固醇沉積以及肉芽形成。

沾黏性中耳炎

中耳內部滲出物機化從而形成沾黏性中耳炎,可出現聽力下降。

鼓室硬化

因大量破壞黏膜纖毛和腺體,滲出物質不能排出導致機化,從而形成硬化斑塊,病人可出現聽力下降。

後天性原發性膽脂瘤

分泌性中耳炎加重後,可造成耳膜邊緣性穿孔及鼓室黏骨膜壞死,耳膜及外耳道的上皮組織移行到鼓室修復創面,從而形成膽脂瘤。病人可出現耳膜穿孔、耳流膿、聽力下降等。

看醫

分泌性中耳炎早發現、早診斷、早治療對於控制疾病發展極其重要,尤其對於兒童,要注意觀察身體變化。對於有疑似分泌性中耳炎臨床表現的病人更應該及時就診,以明確診斷,通常建議至耳鼻喉科進行檢查,通常進行耳膜檢查、聽力測試以及顳骨CT等即可確診。

如果感冒後出現耳鳴、耳部悶脹感、聽力下降、耳痛等情況應立即就醫。

建議病人到耳鼻喉科就診。

- 什麼時候開始聽力下降的?

- 目前都有什麼症狀?(如耳痛、耳鳴等)

- 是否有以下症狀?(如耳部悶脹感等症狀)

- 近期是否有感染等情況?

- 家人有分泌性中耳炎的病史嗎?

耳膜檢查

分泌性中耳炎病人耳膜動度減低,同時伴有耳膜內陷、色澤由正常的灰白色半透明狀改變為橘黃色或琥珀色,見到氣液平面。

聽力測試

音叉試驗、純音聽閾測定等可以判定病人的聽力受損程度。

顳骨CT檢查

可以看到鼓室以及乳突氣房內是否有積水。

頭部側位片

該項檢查可以了解病人是否有腺樣體增生或肥大。

鼻咽部檢查

該檢查主要用於排除鼻咽癌等病變。

- 出現分泌性中耳炎的典型症狀包括聽力下降、耳痛、耳部悶脹感等。

- 分泌性中耳炎病人耳膜動度減低,同時伴有耳膜內陷,色澤由正常的灰白色半透明狀改變為橘黃色或琥珀色,見到氣液平面。聽力測試出現聽力下降,顳骨CT可以看到鼓室內的積水即可確診。

急性中耳炎

急性中耳炎伴耳咽管功能不良者可轉換為分泌性中耳炎,多病程較短,病人可有劇烈耳痛、耳流膿等症狀,分泌性中耳炎多病程較長,多以耳悶為主要症狀,耳痛呈間斷性,較輕,甚至無耳痛表現。

鼻咽癌或鼻咽部占位性病變

典型的鼻咽癌初期症狀可為涕中帶血、頸部腫塊,但有些病人耳部症狀先於上述症狀,癌腫在鼻咽部的黏膜下潛行,鼻內鏡檢查在初期不易發現,可通過後鼻孔鏡或電子鼻咽鏡檢查明確診斷。

腦脊髓液耳漏

漏出的腦脊髓液積聚於鼓室時可與分泌性中耳炎的症狀相似,但腦脊髓液耳漏多有頭部外傷史,如顳骨骨折可通過顳骨CT或X線片加以鑑別。

外淋巴瘺(漏)

以感音性耳聾、混合性聽障為主,多見於氣壓損傷史或繼發於鐙骨手術後。

治療

分泌性中耳炎的治療原則為積極治療原發病及鄰近病灶,去除病因,改善耳咽管的通氣功能,平衡和消除中耳鼓室內的負壓狀況,通暢引流鼓室內的積水,防止鼓室沾黏和中耳膽脂瘤及膽固醇肉芽腫的發生。

- 可以通過捏鼻鼓氣法、導管法等改善耳咽管通氣。

- 可用鼻部噴霧減輕鼻塞症狀。

抗生素

如紅黴素、 Cefuroxime 等主要用於控制急性期感染,遵醫囑用藥,避免濫用抗生素。

糖皮質類固醇

Dexamethasone 、普賴鬆等,發揮激素的強大抗炎作用,注意逐漸加量、逐漸減量,避免長期應用。

促排藥

可以使用促排藥稀化積水,使之更容易排出。

促排藥

可以使用促排藥稀化積水,如桃金孃油膠囊、桉檸蒎、仙璐貝等,使之更容易排出,並且可以增強耳咽管中黏液纖毛輸送系統的清除功能。

鼻部噴霧

可在局部應用滴鼻藥物或噴鼻劑,如1%麻黃素滴鼻液、鼻噴激素等,使耳咽管口、鼻腔通暢。

耳膜穿刺術

可反覆進行,抽出積水緩解病人不適,對清除分泌物快速有效。

耳膜切開術

較為黏稠的積水抽出有困難時,可以切開耳膜,避免引起沾黏性中耳炎。

耳膜置換術

為本病最有效方法,在耳膜做放射張切口,吸淨黏液後置管,留置時間一般在三年以下,耳咽管功能恢復後多可自行脫出。

其他手術

對於腺樣體肥大者需切除腺樣體,鼻息肉者需要進行鼻息肉切除術,鼻中隔彎曲需要進行矯正術,若經上述治療無效且未查出相關疾病,必要時可通過鼓室探查術、單純乳突開放術治療。

預後

分泌性中耳炎病人大多數情況下會在2~3週好轉,多數可以治癒。但是部分病人會出現不可逆的聽力障礙,影響日常生活,建議3~6個月複診聽力測試,出現問題及時治療。

分泌性中耳炎為短暫性疾病,目前能治癒。

分泌性中耳炎病人治療及時,一般不會影響自然壽命。

分泌性中耳炎病人可能會出現聽力障礙等後遺症。

分泌性中耳炎病人應間隔3~6個月複診,監測病人聽力情況。

飲食

分泌性中耳炎病人宜合理控制總熱量,合理營養物質分配,合理餐次分配,忌食辛辣溫熱食物,禁食燒烤、海鮮等食物,多飲水,多吃蘋果、綠色蔬菜等。

- 少食煎烤、油炸之品,少吃辛辣刺激的食物,燒烤、海鮮等食物暫時避免食用。

- 飲食宜清淡,多食用易消化食物,如豆製品、稀飯等。

- 多吃新鮮水果、蔬菜,如蘋果、梨都是很好的選擇。

照護

分泌性中耳炎病人要注意耳朵部位衛生,不要過分緊張,以免加重病情,注意休息,多喝水。適度進行體育鍛煉,增強身體抵抗力,養成良好的生活習慣,勤洗手、多通風,注意居住環境的整潔。

- 戒菸、戒酒,注意加強營養。

- 保持良好的生活習慣,鍛煉身體,增強體質,積極預防感冒,勤洗手,多通風,注意居住環境的整潔。

- 進行手術治療的病人,術後注意耳朵不要進水。

- 避免經常處於過於嘈雜的環境中,改善聆聽環境。

平時注意關注聽力下降、耳痛、耳鳴等症狀有無改善,病人要定期進行聽力檢測,必要時3~6個月及時行聽力測試,出現不適及時就醫。

分泌性中耳炎病人要放鬆心情,學會轉移注意力來緩解不適,不要過分緊張,對於疾病的治療一定要有信心。

病人要遵照醫囑定期服藥,按時複查,出現其他症狀時及時到醫院複診。

預防

分泌性中耳炎與病人個人體質等關係較為密切,日常生活中應加以預防,應堅持適當的戶外活動或參加體育運動,增強個人體質,避免勞累,保持良好的生活習慣,戒菸、戒酒。

- 堅持適當的戶外活動或參加體育運動,以增強體質,提高機體免疫力,增強抵禦疾病的能力。

- 避免熬夜、勞累等,預防感冒和感染性疾病的發生,必要時可諮詢醫生,接種流感疫苗。

- 養成良好的生活習慣,戒菸、戒酒,多飲水,加強營養。

- 日常生活中勤洗手、多通風,注意居住環境的整潔。

- 積極治療可能誘發分泌性中耳炎的疾病,比如腺體樣肥大等。

- 孩子出生後儘量母乳餵養,餵養新生兒時注意餵養姿勢正確,使用奶瓶餵養時注意把嬰兒頭部抬高。

- 存在過敏史的病人要注意避免接觸過敏原。