髖關節炎

概述

髖關節炎是指由於髖關節面長期負重不均衡所致的關節軟骨變性,或骨質結構改變的一類骨關節炎性疾病。其主要表現為臀外側、腹股溝等部位的疼痛(可放射至膝)、腫脹、關節積水、軟骨磨損、骨刺增生、關節變形、髖關節的內旋和伸直活動受限、不能行走甚至臥床不起等。

- 就診科別:

- 骨科、疼痛科、復健科

- 英文名稱:

- Hip osteoarthritis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 無

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

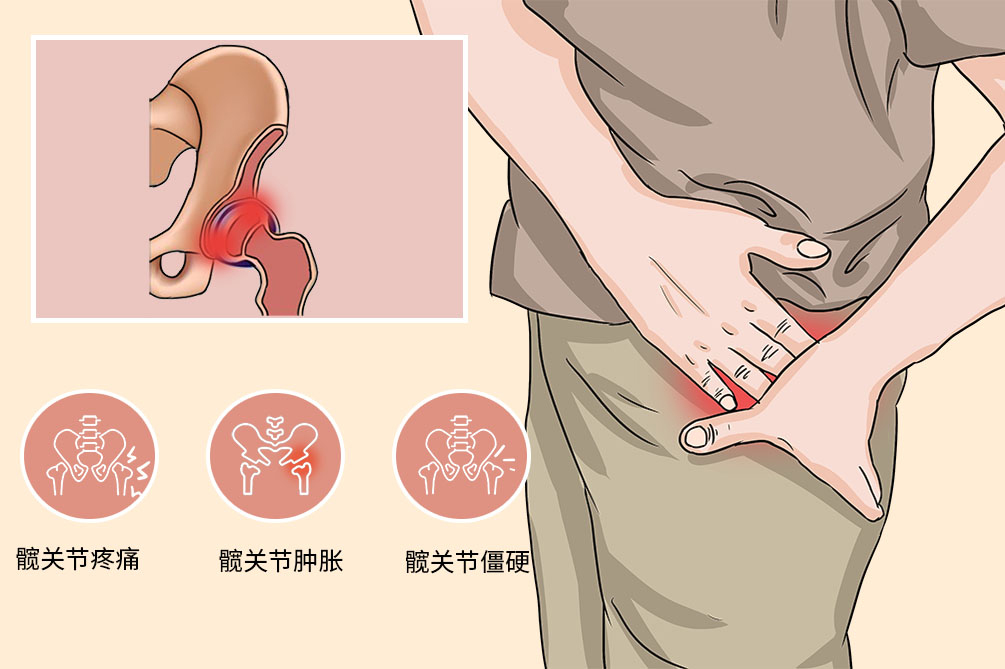

- 髖關節僵硬和酸脹感、髖關節疼痛、髖關節腫脹

- 好發人群:

- 肥胖、有髖關節疾病家族史、使用過糖皮質類固醇者

- 常用藥物:

- 葡萄糖胺、布洛芬、透明質酸鈉

- 常用檢查:

- 髖關節X線、磁振造影、紅血球沉降率、C反應蛋白

病因

髖關節承受著人體的很大重量,髖關節的發病原因至今未十分清楚,主要與肥胖、軟骨構造、外傷、遺傳等因素有關,好發於肥胖、有髖關節家族史、使用過糖皮質類固醇的人。

肥胖

體重的增加和髖關節炎的發病成正比關係,肥胖是病情加重的因素,肥胖者的體重下降則可以減少髖關節炎的發病。

軟骨構造

當軟骨變薄、變僵硬時,其承受壓力的耐受性就減少,因此出現髖關節炎的機率就增多。

外傷和外力的承受

當關節承受肌力不平衡並加上局部壓力,就會出現軟骨的退化性變。正常的關節活動甚至劇烈運動後是不會出現骨性關節炎的。股骨頸骨折後發生明顯的畸形癒合髖關節受力發生改變加速髖關節退變;髖關節軟骨損傷也會使退變加速。

遺傳因素

不同種族的關節受累情況各不相同,白種人多見,有色人種及國人中少見,性別亦有影響,女性較多見。髖關節發育不良脫位或半脫位都可繼發髖關節骨關節炎。

髖關節炎隨著年齡的增長而增加,女性多於男性,且髖關節骨關節炎的發病率在55歲以上女性病人中可達15.9%。目前在我國,65歲以上髖關節影像學檢查骨性關節炎發病率3%~4%。

肥胖的人

肥胖的人體重過大,髖關節承受局部壓力過大,肌力不平衡,就會出現軟骨的退化性變,出現髖關節炎。

有髖關節炎家族史的人

遺傳因素是髖關節炎發病的因素之一,先天性結構異常和缺陷容易導致髖關節炎的發病。

服用藥物或飲酒者

既往使用過糖皮質類固醇,有酗酒或過量飲酒史的人,往往易發生股骨頭壞死,導致繼發性髖關節炎。

症狀

髖關節炎初期表現並不明顯,症狀表現多為間斷髮作,加上症狀表現並不是全身性的,所以很難引起注意。隨著病情的進一步發展,髖關節炎症狀也會逐步明顯,出現僵硬、酸脹、疼痛,甚至活動受限。

僵硬和酸脹感

髖關節的僵硬現象多是暫時性的,一般長時間不進行活動就會有僵硬感覺,晨起或久坐起身時最為明顯,稍微活動之後關節會產生酸脹感,關節靈活度又恢復正常。

疼痛

髖關節炎初期疼痛輕微,隨病情發展,疼痛逐步加劇,多為臀外側、腹股溝等部位疼痛,有時還會放射疼痛至膝關節。

腫脹

有人髖關節會出現腫脹,髖部活動受到限制,做內旋和伸直活動時都很困難,活動時關節會出現粗糙的摩擦音,嚴重的無法行走。透過X線片可能會發現髖關節內部有積水,軟骨出現磨損,甚至出現骨質增生,關節變形等情況。

髖關節炎發展到末期,關節退變嚴重,甚至會導致股骨頭壞死,造成病人的巨大痛苦和生活不便。

看醫

病人髖關節僵硬和酸脹感、髖關節疼痛、髖關節腫脹等症狀時,建議到骨科、疼痛科、復健科就診,並進行髖關節X線、磁振造影、紅血球沉降率、C反應蛋白等檢查,注意與類風濕性關節炎、髖關節結核相鑑別。

- 有髖關節炎家族史的病人,定期體檢非常有必要,一旦體檢中發現髖關節炎的症狀體徵,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現髖關節僵硬和酸脹感、髖關節疼痛、髖關節腫脹等症狀,高度懷疑髖關節炎時,應及時就醫。

- 已經確診髖關節炎的病人,若見雙側下肢不等長、跛行等症狀,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去骨科就診。

- 若病人髖關節疼痛明顯或已手術治療的病人,可以到疼痛科、復健科等相應科別就醫。

- 髖關節疼痛是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如髖關節僵硬和酸脹感、髖關節疼痛、髖關節腫脹等)

- 最近髖部是否受過外傷?

- 家裡有其他人有過髖關節炎嗎?

- 是否服用過其他藥物?(如糖皮質類固醇等)

體格檢查

體格檢查顯示關節腫脹、肌肉萎縮;關節主動和被動活動時有吱嘎聲,並有不同程度的活動受限和肌肉痙攣。有些老人同時伴有手遠側指間關節增粗。

X線

初期

有微小的骨贅,位於股骨頭凹邊緣處,微小骨贅是初期髖關節骨性關節炎的典型X線表現。

中期

病變繼續發展,在股骨頭和髖臼的軟骨與骨邊緣處可見典型的較大的骨贅,關節間隙的上外側呈狹窄現象。原發性骨關節炎的X線檢查可見上關節間隙狹窄,關節面不平,軟骨下骨硬化,關節邊緣尖銳,並有骨贅形成。關節面鄰近的骨端松質骨內可見多數小囊腔。有時關節內可見游離體,有輕度骨質疏鬆和軟組織腫脹。

末期

關節面凹凸不平,骨端變形。

血液檢查

外周血白血球計數(WBC)正常,中性分葉核細胞計數基本政策,紅血球沉降率(ESR)和C-反應蛋白(CRP)正常或輕度升高。

磁共振成像(磁振造影)

磁振造影可對軟組織成像,故可直接觀察到關節軟骨、滑膜、半月板、關節周圍韌帶和關節周圍軟組織等情況。由於其連續多層次掃描,可對初期細微變化的創傷進行觀察和診斷。骨關節炎病人利用磁振造影可檢測到關節軟骨丟失,軟骨下囊性改變,反應性骨髓水腫等。

CT檢查

一般存在嚴重骨缺損或畸形時做CT檢查。

臨床

- 1個月內大多數時間有髖痛。

- 髖內旋小於15°。

- 髖外旋小於15°。

- 紅血球沉降率小於45mm/h。

- 髖晨僵小於60min。

- 紅血球沉降率未作、髖屈曲小於115°。

- 年齡大於50歲。

滿足1+2+4條或1+2+5條,或1+3+6+7條者,可診斷髖骨關節炎。

臨床及放射學

- 1個月內大多數時間有髖關節疼痛。

- 紅血球沉降率小於20mm/小時。

- X線片股骨和(或)髖臼有骨贅。

- X線片髖關節間隙狹窄。

滿足1+2+3條或1+2+4條或1+3+4條者;可診斷髖骨關節炎。

類風濕性關節炎

類風濕性關節炎在髖關節起病少見,出現髖關節炎時病人上下肢其他關節常已有明顯的類風濕性病變,關節疼痛與氣候、氣壓、氣溫變化有相連關係。類風濕性關節炎實驗室檢查會出現輕度貧血、白血球增高、紅血球沉降率加快、類風濕因子陽性,部分病人抗鏈球菌溶血素O升高,α1球蛋白在類風濕慢性期明顯增高。α2球蛋白在類風濕初期即升高,病情緩解後即下降,β球蛋白升高時類風濕病情嚴重。再結合影像學的檢查,不難鑑別。

髖關節結核

髖關節結核中單純滑膜結核和單純骨結核都較少,病人就診時大部分表現為全關節結核。發病部位以髖臼最好發,股骨頸次之,股骨頭最少。病人有消瘦、低熱、盜汗、紅血球沉降率加快。髖關節穿刺液做抹片檢查和化膿菌及結核菌素培養,對本病診斷有一定價值,再結合影像學檢查,不難鑑別。

治療

髖關節炎的治療以藥物治療為主,主要是使用藥物緩解疼痛等症狀,維持髖關節的活動,提高生活質量,嚴重的髖關節炎需要手術治療。

病人教育及鍛煉

由於該病的發生與病人的年齡、體重、遺傳、代謝等因素有關,因此應教育病人合理飲食、規律生活。首先應避免過重的負荷,調整勞動強度。對於膝、髖等負重關節骨關節炎病人應指導其適當減輕體重,同時減少爬山、蹬車等增加關節負荷的體育運動。同時也可輔助使用護膝、楔形鞋墊、把手、手杖等減輕關節負荷。物理治療理療是髖關節炎的重要治療方法之一,可以與有氧運動進行有效配合,有助於提高病人肌力,並且對於改善關節活動範圍,增強局部血液循環,增強關節功能有重要的作用。

透明質酸鈉

為關節腔滑液的主要成分,為軟骨基質的成分之一,在關節起到潤滑作用,減少組織間的摩擦,關節腔內注入後可明顯改善滑液組織的炎症反應,增強關節液的黏稠性和潤滑功能,保護關節軟骨,緩解疼痛,增加關節的活動度。

葡萄糖胺

為構成關節軟骨基質中聚葡萄糖胺(GS)和蛋白多糖的最重要的單糖,正常人可通過葡萄糖的氨基化來合成聚葡萄糖胺,但骨關節炎病人的軟骨細胞內聚葡萄糖胺合成受阻或不足,導致軟骨基質軟化並失去彈性,膠原纖維結構破壞,軟骨表面腔隙增多使骨骼磨損及破壞。葡萄糖胺可阻斷骨關節炎的發病機制,促使軟骨細胞合成具有正常結構的蛋白多糖,並抑制損傷組織和軟骨的酶(如膠原酶、磷脂酶A2)的產生,減少軟骨細胞的損壞,改善關節活動,緩解關節疼痛,延緩骨關節炎症病程,但此類藥物對骨關節炎的療效尚有爭議。

非類固醇抗炎藥

可抑制環氧化酶和攝護腺素的合成,對抗炎症反應,緩解關節疼痛和腫脹,可選用布洛芬、葡萄糖胺美辛、 Loxoprofen 、雙氯芬酸鈉等。

當病人伴有持續性疼痛或進行性畸形,可以考慮手術治療。手術的方法選擇需按病人的年齡、性別、職業、生活習慣等因素而定。可選擇的手術方法包括關節置換術或保留髖關節手術等。

截骨術

當嚴重關節炎伴有膝內翻或外翻時,可採用截骨術,以緩解疼痛,改善關節的承重分布。相對年輕、活動較多或從事體力勞動的體重較重的病人建議考慮使用截骨術而不是關節置換術。

人工關節置換術

為末期關節炎病人的常用手術術式,對解除病人的痛苦、改善關節功能、提高生活質量有較明顯的作用。

預後

髖關節炎經過有效規範的治療,一般是可以緩解症狀,能夠減輕或消除關節疼痛、腫脹、活動受限等症狀,維持正常的生活質量。

髖關節炎經治療後可治癒,部分病人會出現反覆發作現象。

髖關節炎一般不會影響自然壽命。

髖關節炎治療結束第1、3、6個月應複診。如果是手術治療的病人,術後7~14天需要複診,觀察切口情況,以及做髖關節X片檢查,了解手術療效。如有不適,應及時就醫。

飲食

髖關節炎的病人要注意飲食調理,合理控制總熱量,控制體重,避免髖關節負重過大,多吃可以緩解局部疼痛、腫脹的食物。

照護

髖關節炎的護理需要指導病人合理的使用各類藥物,通過適當的鍛煉來改善髖關節功能,緩解疼痛症狀,如需手術的病人,還需要積極的術後護理。

用藥

了解各類透明質酸鈉、葡萄糖胺,以及各類抗炎鎮痛藥物的作用、劑量、用法,遵醫囑用藥,注意用藥後的不良反應和注意事項。

日常功能鍛煉

髖關節疼痛時,應注意休息,減少活動,避免長時間站立。鼓勵病人多曬太陽,注意防寒濕,保暖。疼痛緩解後,每日平地慢走一兩次,每次20~30分鐘。儘量減少上下台階、彎腰、跑步等使關節負重的運動,減少關節軟骨的磨損。

術後護理

如需手術的病人,也需要積極進行術後護理,有引流管的病人要注意保持引流管的潔淨,記錄24小時引流量。還需要保持切口部位敷料清潔衛生,按時換藥、消毒。

髖關節炎病人複診時應複查髖關節的X片,如有病情反覆,應及時診治。

- 髖關節炎的病人應該要儘量避免飲酒,使用激素類藥物一定要遵醫囑,酗酒和長期大劑量使用激素類的藥物,容易導致病人出現股骨頭壞死,出現繼發性髖骨關節炎。

- 髖關節炎病人選擇手術治療需要謹慎。因為手術存在一定的近期和遠期併發症,如人工假體的鬆動和磨損、骨溶解等都不易解決。同時,手術效果與手術時間長短、醫師經驗、病人身體條件、圍手術期處理和復健訓練等因素都密切相關。

預防

髖關節炎的發病主要與外傷、肥胖等因素有關,應從避免外傷、控制體重方面預防疾病的發生。發病後的病人需要積極治療,避免出現嚴重的併發症。

- 合理膳食,控制總熱量的攝入,控制體重,減少髖關節的負重壓力。

- 要戒酒、戒菸,養成良好的生活習慣。

- 日常做好勞動和運動防護,避免髖關節受外傷。

- 避免關節受寒和保暖,做好預防措施。