痙攣性斜頸

概述

痙攣性斜頸是不明原因引起中樞神經系統異常衝動,導致頸部肌群陣發性不自主收縮,使頭頸部向一側痙攣性傾斜及扭轉的慢性常見局灶性肌肉張力障礙症候群。痙攣性斜頸多見30歲以上女性及家族患有痙攣性斜頸的人。臨床表現主要見以胸鎖乳突肌、斜方肌為主的頸部肌群陣發性不自主收縮。痙攣性斜頸目前不可治癒,治療上以藥物、局部注射A型肉毒桿菌治療為主。

- 就診科別:

- 神經內科、神經外科

- 英文名稱:

- spasmodic torticollis

- 疾病別稱:

- 頸肌肉張力障礙

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 伴發頸椎畸形、視力障礙、頸椎側凸、患側眼球斜視

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

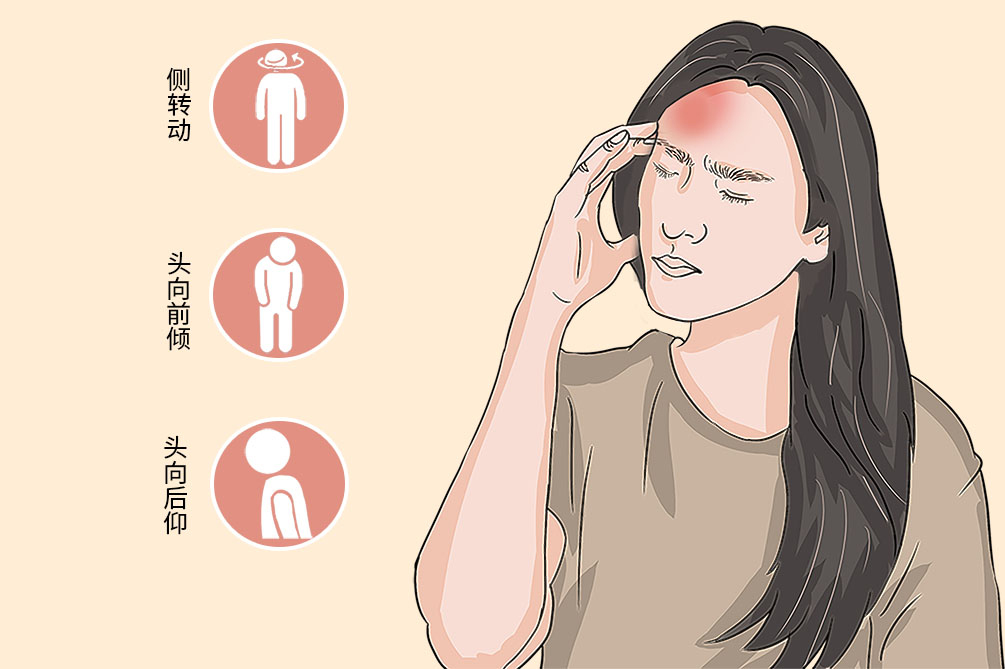

- 周期性頭向一側轉動、周期性頭向前傾、周期性頭向後仰

- 好發人群:

- 痙攣性斜頸家族史人群

- 常用藥物:

- Diazepam 、A型肉毒桿菌、 Baclofen

- 常用檢查:

- 頭顱磁振造影、頸部磁振造影、代謝篩檢

痙攣性斜頸按臨床表現分為以下幾種:

旋轉型痙攣性斜頸

痙攣性斜頸常見類型之一,根據頭與縱軸有無傾斜,又可分為水平旋轉,後仰旋轉,前屈旋轉三種亞型。

側攣型痙攣性斜頸

頭部偏離縱軸不自主向左或右傾斜。

後仰型痙攣性斜頸

見頭部不自主後仰,面朝天。

前屈型痙攣性斜頸

頭部不自主向胸前屈曲。

病因

痙攣性斜頸無明確發病機制,現存數據顯示多見於家族有患痙攣性斜頸的人及30歲以上女性。病因及好發人群關聯不清,相關臨床資料表示同基底核、丘腦等部位受損有關。

遺傳因素

部分成人肌肉張力障礙局限型發作是由遺傳決定的。

外傷

外傷一直被認為是整攣性斜頸的病因,文獻報導9%~16%的病人在發病之前的數周至數月有頭部或頸部外傷史。

前庭功能異常

有報導痙攣性斜頸病人的前庭-眼反射反應性增高或不對稱,在用肉毒桿菌治療後不能糾正。

其他

短時或長時間的頸部振動刺激發現,病人頭位改變存在明顯的差異,這是由於周圍本體感覺刺激發生改變,使中樞性控制頭頸代償扭轉調解功能受累,傳入神經衝動的中樞整合功能發生障礙。

運動

機制不明,可能誘發神經異常放電所致。

情緒激動

機制不清,可能由於誘發神經異常放電所致。

30歲以上女性

年齡大於30歲以上者更易發病。

外傷等導致局部腦功能損傷

影像學提示基底核、丘腦不同程度損傷。

痙攣性斜頸的患病率大約是9/10萬,其發病率與性別和年齡相關,女性的發病率較男性高。發病的高峰年齡為50~60歲,70%~90%的病人在40~70歲之間發病。

- 多見有痙攣性斜頸家族史的人,遺傳機制不明。

- 各年齡段可見發病人群,無特定年齡段。

症狀

痙攣性斜頸病人常常伴有頸部、肩部疼痛,下肢麻木、頭部姿勢固定、嚴重肌痛。病人可出現伴發畸形、視力障礙、頸椎側凸、患側眼球斜視等併發症。

- 本病多發生於30~50歲,性別差異小。多緩慢起病,少數驟然發病。深淺肌群均可受累,個體差異大,以胸鎖乳突肌、斜方肌、頭頸夾肌的收縮表現明顯。臨床表現在早晨起床時較輕,緊張、衝動或勞動、行走時以及各種身體器官受到刺激時狀加重,安靜時症狀減輕,入睡後狀消失。清醒時病人常用手自行扶正頭部,症狀逐漸明顯時,影響病人的日常生活及心理狀態。

- 依據肌痙攣範圍分為輕、中、重3型表現:輕型者肌痙的範圍較小,僅有單側發作,無肌痛;中型者雙側發作,有輕度肌痛;重型者不僅雙側頸肌受到連累,並有向鄰近肌群,如肩部、顏面、胸肌及背部長肌群蔓延的趨勢,且有嚴重肌痛。

吞咽困難

後期頸部嚴重肌痛,導致吞咽受限。

頸性高血壓

嚴重肌痛及頸部錐間組織錯位刺激頸動脈上的交感神經導致血壓增高,但這種現象臨床很少見。頸椎側孔通過的椎動脈因扭曲引起腦內缺血導致眩暈也是可以發生的,但臨床上也少見。

下肢麻木、疼痛

頸部椎間盤變性導致頸神經根或脊髓受壓引起下肢活動異常。

伴發畸形

長期肌肉痙攣功能異常導致,檢查有無頸椎異常和髖關節脫位等。

視力障礙

因斜頸引起雙眼不在同一水平上,易導致視力疲勞影響視力。

頸椎側凸

長期頭頸旋向健側因而引起健側代償性側凸。

患側眼球斜視

因胸鎖乳突肌攣縮致使患側眼球水平向下移位,健側眼球上升。

看醫

病人出現吞咽困難、心律失常、下肢活動異常等症狀時,建議到神經內科或神經外科就診,並進行頭顱磁振造影、頸部磁振造影、代謝篩檢等檢查,痙攣性斜頸注意與先天性斜頸、症狀性斜頸等疾病相鑑別。

- 病人的頭頸無誘因顫抖情況下,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 病人若嚴重肌痛、頭頸部活動受限應及時就醫。

- 病人若吞咽困難、心律失常、下肢活動異常、排便排尿障礙情況應立即就醫。

病人優先考慮去神經內科或功能神經外科就診。

- 頭頸無誘因導致頸部肌肉痙攣,持續多久?

- 目前都有什麼症狀?(如頭頸部向一側傾斜等)

- 是否有以下症狀?(如吞咽困難、排尿排便困難、肢體麻木等症狀)

- 既往有無相同症狀或肌痛、頭頸活動受限出現?

- 發病前一個月是否有頭部或頸部外傷史?

體格檢查

頸部肌肉有痙攣,特別是協同肌有同步痙攣現象。通過病人重複斜頸的動作,可以初步判斷受累的肌肉範圍以及斜頸所屬類型。

頸部CT

個別病人腦CT有異常。絕大多數病人各器官功能正常,沒有發現與斜頸相關的病理變化。對於複雜類型的痙攣性斜頸,可以作頸部CT水平掃描。顱腦CT、磁振造影常無明顯異常改變。

肌電圖

常規描記的肌肉有雙側胸鎖乳突肌和雙側頭夾肌,可以應用單極電極應記錄病人在靜止狀態(通常是坐位)和頭部作隨意運動狀態下的肌電活動。

X線

脊柱X線片可見脊柱形態方向改變,如側彎、前屈、後仰或扭轉現象,偶可見頸椎小關節半脫位,頸椎平片檢查,排除重頸椎疾病。

- 臨床表現:以胸鎖乳突肌、斜方肌為主的頸部肌群陣發性不自主收縮,引起頭向一側扭轉或陣攣性傾斜。

- 肌電圖檢查電活動增強。

- 通過以上表現可以懷疑為痙攣性斜頸。

繼發性肌肉張力障礙

繼發性肌肉張力障礙的臨床特徵是異常運動常在靜止時顯現,運動時反見好轉。引起肌肉張力障礙的常見的疾病有腦炎、顱腦外傷、進行性豆狀核變性(威爾遜病)、圍生期腦損傷(室息)、核黃、腦瘤、舞蹈病、基底核梗死或出血、多發硬化、帕金森氏症、中毒等。

症狀性斜頸

除有相應的病因外,斜頸姿勢常固定不變,感覺性刺激不能使其減輕,運動也不會使其加重,同時能檢出相應的體徵,這些都與肌肉張力障礙不同。

治療

痙攣性斜頸目前有3種治療措施,藥物、局部注射A型肉毒桿菌和外科手術治療。但不能治癒,只能對症治療。

治療目的

重建平衡,由於肌肉張力障礙的神經生化、神經藥理尚不明了,當前藥物治療尚處於摸索階段。包括抗膽鹼能藥物、多巴胺能藥物、抗多巴胺能藥物、苯二酚類藥物、 Baclofen 、 Carbamazepine 等,長期使用效果不佳。

A型肉毒桿菌注射

注射部位選擇痙攣最嚴重的肌肉或肌電圖顯示明顯異常放電的肌群,如痙攣性斜頸可選擇胸鎖乳突肌、頸夾肌、斜方肌等三對肌肉中的四塊作多點注射,眼瞼痙攣和口-下頜肌肉張力障礙分別選擇眼裂周圍皮下和13輪匝肌多點注射,書寫痙攣注射受累肌肉有時會有幫助。劑量應個體化,療效可維持3~6個月,重複注射療效欠佳。

外科手術治療的方法包括:副神經和上頸段神經根切斷術、丘腦損毀術。

副神經和上頸段神經根切斷術

對嚴重痙攣性斜頸病人可行,部分病例可緩解症狀,但可復發。

丘腦損毀術

一般腦深部電刺激無效後可考慮此方法,對某些偏身及全身性肌肉張力障礙可能有效。

腦深部電刺激術:也叫腦起搏器手術,一般用於治療帕金森氏症,目前對於臨床上採用藥物或肉毒桿菌注射等保守治療可考慮此方法,創傷面積小,但價格昂貴,治療周期長,對某些偏身及全身性肌肉張力障礙可能有效。

預後

痙攣性斜頸目前還無法治癒,但是有效且規範的治療,能夠減輕或消除頸部痙攣症狀,延緩病情進展,不會影響壽命,但可能會出現畸形、顏臉部變形等後遺症,建議病人到醫院複查。

痙攣性斜頸不能治癒。

痙攣性斜頸的病人若是護理得當,心理健康,長期定期複查,一般不會影響自然壽命。

痙攣性斜頸會引起畸形、顏臉部變形等後遺症。

痙攣性斜頸病人每個月返院複查頭頸部及頸椎及肌注A型肉毒桿菌緩解症狀。

飲食

痙攣性斜頸的病人一般無飲食調理,營養均衡豐富即可。

照護

痙攣性斜頸的日常護理以維持心情平穩、舒暢為主,減少高強度活動,避免產生突然刺激。注意增加肌肉功能鍛煉,增加肌肉協調能力。

- 長期堅持幫助病人按摩,力度適中。

- 定期全身功能鍛煉,減少肌肉產生。

- 注意心理護理,保持心態平和,積極配合治療。

- 避免突然撞擊、疼痛產生。

在治療的過程中,如果病人出現下肢麻木、頭部姿勢固定、嚴重肌痛的症狀加重,建議及時到醫院就診。

注射肉毒毒素後24小時內,避免對注射局部擦洗和按摩,以預防感染。

預防

痙攣性斜頸發病機制不明,人群散發,無特異或有效預防措施。