小兒皰疹性咽峽炎

概述

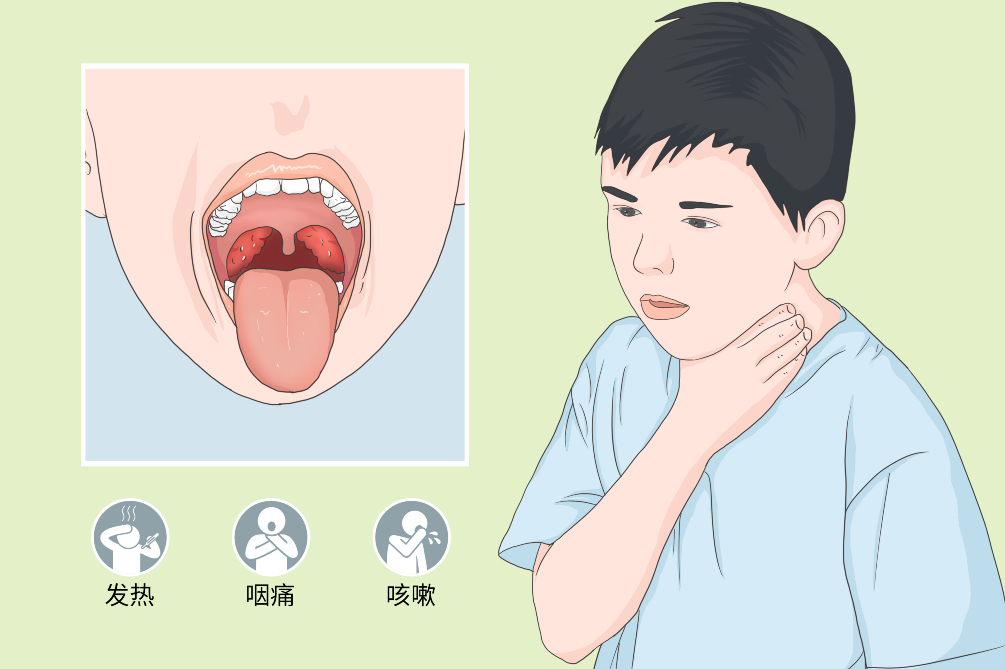

小兒皰疹性咽峽炎是一種特殊類型的上呼吸道感染,由腸病毒引起,主要致病血清型為柯薩奇病毒A組和腸病毒71型。好發於春夏季,較為常見。起病急驟,臨床表現為發熱、咽痛、流延、厭食、嘔吐等。體格檢查可發現咽部充血,在咽齶弓、軟齶、齶垂的黏膜上可見多個2~4mm大小灰白色的皰疹。周圍有紅暈,1~2日破潰後可見小潰瘍,皰疹也可見於口腔的其他部位,1週左右可自愈。

- 就診科別:

- 兒科

- 英文名稱:

- pediatric herpangina

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 消化不良、敗血症、腦膜炎

- 治療周期:

- 1週左右

- 臨床症狀:

- 發熱、咽痛、流延、厭食、嘔吐

- 好發人群:

- 6歲以下兒童

- 常用藥物:

- 重組人干擾素α2b噴霧劑、布洛芬、普拿疼、咪達唑侖注射液、 Diazepam 注射液、甘露醇注射液

- 常用檢查:

- 血液常規以及C反應蛋白、病原學以及血清學檢查、體格檢查、血氣分析、腦脊髓液檢查、胸部X光片、顱腦CT和/或磁振造影、腦電圖、超音波心動圖

病因

小兒皰疹性咽峽炎由腸病毒、柯薩奇病毒感染引起,主要致病血清型為柯薩奇病毒A組,柯薩奇病毒B組也可致病。可經呼吸道、消化道傳播。

柯薩奇病毒

柯薩奇病毒A組中其他型病毒可引起本病,病毒自口或呼吸道入體,先在咽黏膜、扁桃腺、呼吸道等處繁殖。當機體免疫力下降時,病毒入血引起病毒血症,侵犯心、腦、腎等重要器官,可引起泡疹性咽峽炎。

腸病毒感染

腸病毒在人體內具有廣泛受體,病毒感染人體後可與不同靶組織的受體相結合。在各個組織和器官的細胞中複製並引起一系列組織病理改變和應急反應,從而可出現各種各樣的臨床表現。

小兒皰疹性咽峽炎和手足口病的流行規律相似,四季均可發病,以春夏季為主,均為5月份開始上升,7月份達到高峰,隨後降低。小兒皰疹性咽峽炎的發病數高於手足口病,為手足口病發病數的1.7倍,一般呈散發流行或地區性暴發流行。聚集性病例易發生在托幼機構、早教機構、社區等人群較為集中的場所。

呼吸道、消化道傳播

疾病初期即可從糞便和上呼吸道分泌物中分離出病毒,故發病初期即有傳染性。糞便和上呼吸道分泌物均可排出病毒,發病第1週病毒排出達高峰,呼吸道排毒可持續1~3週,而糞便可長達2~3月,感染後持續排毒也易造成病毒廣泛傳播。

接觸傳播

可因為接觸患兒口鼻分泌物,皮膚黏膜皰疹液以及被污染的手和物品造成傳播。

小兒皰疹性咽峽炎好發於6歲以下兒童:6歲以下兒童自身的免疫機制尚未發育成熟,免疫力較為低下,容易感染髮病。

症狀

小兒皰疹性咽峽炎屬臨床主要表現為發熱和咽痛,多為低熱或中度發熱。部分患兒為高熱,可引起驚厥,可伴咳嗽、流涕等。個別患兒症狀重,多表現為持續發熱且不易退、易驚等類似重症手足口病的臨床表現。

發熱

多為低熱或中度發熱,部分患兒為高熱,亦可高達40℃以上,可引起驚厥,熱程2~4天,可伴咳嗽、流涕、嘔吐、腹瀉等。發熱期間年齡較大兒童可出現精神差或嗜睡、食慾差。

咽痛

咽痛重者可影響吞咽,年幼患兒因疼痛出現流涎、哭鬧、厭食、嘔吐等。

局部體徵

初起時咽部充血,並有散在灰白色皰疹,周圍有紅暈,直徑2~4mm,數目多少不等,1~2天後破潰形成小潰瘍。此種黏膜疹多見於咽齶弓、軟齶、懸雍垂及扁桃腺上,也可見於口腔的其他部位,部分手足口病的初期可表現為皰疹性咽峽炎症狀。

個別患兒症狀重,多發生在3歲以下兒童,表現為持續發熱且不易退、易驚、肢體抖動、呼吸、心率增快等類似重症手足口病的臨床表現。

消化不良

影響胃腸系統,容易引起功能性腸胃障礙,造成消化不良,腹瀉等症狀。

敗血症

如果寶寶患有肺炎,又感染皰疹性咽頰炎的病毒,引起泡疹,就容易血行播散變成敗血症。

腦膜炎

小兒皰疹性咽峽炎的病毒感染大腦,引發腦膜炎。

看醫

當小兒出現發熱、精神不佳、乏力等疑似小兒皰疹性咽峽炎的症狀時,且在流行季節有可能接觸史時應引起患兒家長注意,立即到醫院就診。行血液常規、病原學等檢查可以確診。

- 兒童有病患接觸史,即當地托幼機構及周圍人群有皰疹性咽峽炎或手足口病流行,發病前與皰疹性咽峽炎或手足口病患兒有直接或間接接觸史。表現為急性起病,突發咽痛和發熱者,應及時就醫。

- 已經確診小兒皰疹性咽峽炎的患兒,出現精神差、嗜睡、吸吮無力、易驚、肢體抖動、肌無力、頸項強直等神經系統症狀時,應立即就醫。

優先考慮去兒科就診。

- 從起病到現在大概有多久了?

- 目前都有什麼症狀?(如發熱,咽痛等)

- 是否有以下症狀?(如易驚、肢體抖動、呼吸、心率增快等)

- 既往有無其他的病史?

- 近期有沒有接觸過患有皰疹性咽峽炎的人?

血液常規以及C反應蛋白

病毒感染外周血白血球計數正常或者偏低,嗜中性白血球減少,淋巴球計數相對增高。若出現外周血白血球增高,嗜中性白血球增高,C反應蛋白明顯增高者,考慮細菌感染的可能性大。

病原學以及血清學檢查

臨床樣本腸病毒特異性核酸檢測陽性或分離到腸病毒,或者急性期血清腸病毒IgM抗體陽性,或者恢復期血清相關腸病毒的中和抗體比急性期有4倍及以上升高,有上述一種情況即可以確診。

體格檢查

患兒發病初起時咽部充血,並有散在灰白色皰疹,周圍有紅暈,直徑2~4mm,數目多少不等,1~2天後破潰形成小潰瘍。此種黏膜疹多見於咽齶弓、軟齶、懸雍垂及扁桃腺上,也可見於口腔的其他部位。

血氣分析

呼吸系統受累時或重症病例可有動脈血氧分壓降低、血氧飽和度下降、二氧化碳分壓升高、酸中毒等。

腦脊髓液檢查

患兒出現精神差、嗜睡、吸吮無力等神經系統症狀時,腦脊髓液符合病毒性腦膜炎和/或腦炎改變。表現為外觀清亮,壓力增高,白血球計數增多,以單核球為主,蛋白正常或輕度增多,糖和氯化物正常。

胸部X光片

輕症患兒肺部無明顯異常,重症及危重症患兒併發肺水腫時。兩肺野透亮度減低,毛玻璃樣改變,局限或廣泛分布的斑片狀、大片狀陰影,進展迅速。

顱腦CT和/或磁振造影

顱腦CT檢查可用於鑑別顱內出血、腦疝、顱內占位等病變。神經系統受累者磁振造影檢查可出現異常改變,合併腦幹腦炎者可表現為腦橋、延髓及中腦的斑點狀或斑片狀長T1長T2信號。併發急性弛緩性麻痹者可顯示受累節段脊髓前角區的斑點狀對稱或不對稱的長T1長T2信號。

腦電圖

神經系統受累者可表現為瀰漫性慢波,少數可出現棘(尖)慢波。

超音波心動圖

重症患兒可出現心肌收縮和/或舒張功能減低,節段性室壁運動異常,射血分數降低等。

臨床診斷病例

患兒表現為急性起病,突發咽痛和發熱,體格檢查典型體徵為咽齶弓、軟齶、懸雍垂及扁桃腺上灰白色皰疹或潰瘍,可考慮為皰疹性咽峽炎。

病原學確診病例

在臨床診斷病例基礎上,採集患兒臨床標本(咽拭子、糞便、血液等),具有下列之一者即可做出病原學確診:

- 腸病毒特異性核酸檢查陽性。

- 分離出腸病毒。

- 急性期血清腸病毒IgM抗體陽性。

- 恢復期血清相關腸病毒的中和抗體比急性期有4倍及以上升高。

皰疹性口炎

該病是由單純皰疹病毒I型感染引起的急性口腔黏膜感染,傳染性強,通過飛沫傳播。終年可見,無季節性,以散發病例為主。有發熱和局部淋巴結腫大,皰疹可發生於口腔黏膜任何部位,但常見於齒齦和頰黏膜。亦可同時累及唇及口周皮膚,與本病主要通過體格檢查可鑑別。

潰瘍性口腔炎

潰瘍性口腔炎以嬰幼兒發病較常見,多由革蘭染色陽性球菌引起,常見於營養不良、免疫力低下患兒,病初口腔黏膜廣泛充血、水腫,黏液增多。繼之表現為大小不等、界限清楚的糜爛。全身症狀輕重不一,多有發熱、煩躁、食慾減退或因局部疼痛而不能進食。周圍血白血球明顯增高,嗜中性白血球增多,C反應蛋白增高。與本病主要通過血液常規檢查進行鑑別。

麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的傳染性很強的急性呼吸道傳染病,病程初期出疹前24~48小時可見口腔黏膜斑。常見於頰黏膜近臼齒處,直徑0.5~1.0毫米,也可見於下唇內側面與牙齦之間,軟齶及咽弓等處黏膜。外有紅色暈圈,開始僅見於對著下臼齒的頰黏膜上,但在1天內很快增多,可累及整個頰黏膜並蔓延至唇部黏膜,黏膜斑在皮疹出現後即逐漸消失,應注意鑑別。

治療

小兒皰疹性咽峽炎患兒需及時隔離,加強護理,對症支持治療,抗病毒治療。根據病人實際病情的不同,決定具體治療方案。

重組人干擾素α2b噴霧劑

干擾素α是皮膚黏膜局部抗感染免疫的關鍵調節因子,黏膜給藥可發揮局部抗病毒和免疫調節作用。局部用藥使用便捷,兒童易接受,安全有效。近些年臨床上局部使用干擾素α作為廣效性抗病毒藥物進行治療可顯著改善症狀,縮短病程,且不良反應少,逐漸成為主流。

布洛芬、普拿疼

這兩種藥物可控制高熱,體溫38.5℃以上者,應給予物理降溫。如退熱貼、頭部冰敷、枕冰袋、腹股溝處放置冰袋等,亦可遵照醫囑給予退熱藥物等藥物降溫。

咪達唑侖注射液、 Diazepam 注射液

這兩種藥物可在患兒發生高熱、驚厥時及時止驚,咪達唑侖注射液可作為首選藥物。

甘露醇注射液

重症病例出現嚴重顱內壓高甚至腦疝時,可予以甘露醇注射液降壓治療。

小兒皰疹性咽峽炎臨床以藥物治療為主,暫無需手術治療。

液體療法

重症病例可出現腦水腫、肺水腫及心功能衰竭等,應控制液體入量,維持血壓穩定。當出現休克時,應予以液體復甦。

重症病例出現下述表現之一時,應予以機械通氣

- 呼吸急促、減慢或節律改變。

- 氣道分泌物呈淡紅色或血性。

- 短期內肺部出現濕性囉音。

- 胸部X線檢查提示肺部明顯滲出性病變。

- 脈搏血氧飽和度或動脈血氧分壓下降。

- 面色蒼白、紫紺、皮溫低、皮膚發花、血壓下降。

預後

小兒皰疹性咽峽炎經過有效、規範的治療均可治癒,患兒症狀一般會自行好轉,發熱等症狀可在七天左右消失。如果患兒病情較重,不經過正規治療,病情會逐漸惡化。

小兒皰疹性咽峽炎一般能治癒,患兒一般會自行好轉,發熱、咽痛等症狀可在7天左右消失。

小兒皰疹性咽峽炎一般不會影響自然壽命,如果患兒病情較重,不經過正規治療,病情會逐漸惡化,甚至危及生命。

患兒治癒後無需複診。

飲食

小兒皰疹性咽峽炎病人的飲食護理應注意合理、均衡地分配各種營養物質,建議給予清淡飲食,多進食富含維他命的水果以及蔬菜。不宜進食過燙、辛辣、酸等刺激性食物。

- 忌辛辣食品:辛辣食物會刺激口腔中皰疹,使病情加重。忌過燙食品,過燙的食物會刺激皰疹,加重疼痛,延緩恢復。忌食酸物、酸性食品,如檸檬,將會加重病情,不利於恢復。

- 建議清淡飲食,予以半流或者流質食物,如白粥、麵條、餛飩、藕粉等。有利於吞咽、消化,也可以減少刺激,有利於病情恢復,還應進食蔬菜等維他命豐富的食物。

照護

確診為小兒皰疹性咽峽炎病人應注意隔離,避免交叉感染,注意休息。家長應保持患兒室內清潔及空氣流通,注意患兒個人衛生。

用藥護理

不要隨意使用抗病毒藥物和抗生素,應遵醫囑用藥。如在服用抗生素後患兒出現了不良反應,如乏力、疲倦或有消化道不良反應,如噁心、嘔吐,應及時向醫生反應。

口腔護理

飯後用淡鹽水或生理鹽水漱口,低齡患兒可以用生理鹽水擦拭口腔。

發熱患兒護理

衣被不宜過厚,鼓勵患兒多飲水,保持皮膚清潔,及時更換汗濕的衣服。勤監測體溫,觀察熱型及伴隨症狀,以便採取必要的治療措施。

家長應密切觀察患兒體溫,警惕高熱驚厥發生。密切觀察患兒精神狀況和飲食狀態,如有無精神差、嗜睡、煩躁不安、面色蒼白等,應注意併發症的發生。

當患兒出現精神差、嗜睡、吸吮無力、易驚、肢體抖動、肌無力、頸項強直等神經系統症狀時,應立即就醫,及時治療。

預防

家長應培養孩子保持良好的個人衛生習慣,勤洗手。兒童玩具和常接觸到的物品應當定期進行清潔消毒,避免兒童與患皰疹性咽峽炎的兒童密切接觸。

- 孩子應保持良好的個人衛生習慣,勤洗手。

- 孩子的玩具和常接觸到的物品應當定期進行清潔消毒。

- 避免兒童和患有皰疹性咽峽炎的兒童接觸。

- 家長應儘量少帶孩子商場、超市等人員密集的場所。