細菌性痢疾

概述

細菌性痢疾又稱為志賀菌病,這是一種由於腸道系統組織感染志賀菌屬而引起的傳染性疾病,病人會出現腹痛、腹瀉、里急後重等症狀。部分志賀菌產生的志賀毒素會破壞結腸、直腸、腎小球微血管中的內皮細胞,而引起出血性結腸炎、溶血性尿毒症症候群等繼發性病症。目前藥物治療是細菌性痢疾的主要治療手段,大多數細菌性痢疾病人,通過1~2週的治療即可痊癒。

- 就診科別:

- 消化內科、急診科、感染疾病科

- 英文名稱:

- bacillary dysentery

- 疾病別稱:

- 志賀菌病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 急性脫水症、肝膿瘍、溶血性尿毒症症候群、癲癇發作、中毒性休克

- 治療周期:

- 1~2週

- 臨床症狀:

- 發熱、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐

- 好發人群:

- 學齡前幼童、青壯年、生活衛生條件欠佳者

- 常用藥物:

- 阿莫西林、雙氯芬酸、 Ciprofloxacin 、頭孢曲松、普拿疼

- 常用檢查:

- 糞便培養、血液常規、病原學檢查

根據病症病理分期,可以分為以下三大類型:

普通型細菌痢疾

典型細菌性痢疾

普通型急性痢疾以起病急快、持續高熱、腹瀉不止、噁心、嘔吐等典型臨床表現為主,多伴有里急後重。病人以排便次數高度頻繁,腹部鳴音亢進,並且糞便形態基本呈現水樣便狀。隨著病程發展,糞便會攜帶血絲、膿液狀物質。

不典型細菌性痢疾

不典型細菌性痢疾病人,臨床表現較為輕微。大多表現為低熱消疲、里急後重、腹部壓痛等。病程發展進度更為緩慢,無出現血便、膿便等現象。

中毒型細菌性痢疾

中毒型細菌性痢疾除了會表現出病情急驟、高熱驚厥、畏冷等症狀表現以外。還會出現明顯中毒性症狀,尤其以意識障礙、面容青灰、呼吸不順、暈厥、休克等為主要特徵表現。常見於2~7歲體質虛弱的幼童病人。

慢性痢疾

慢性痢疾常出現於菌痢反覆性發作或遷延性腹瀉超八週未治癒病人。此類病症病人多表現為長期腹瀉、腹痛、膿便、血便等。部分病人甚至會伴隨有結腸、直腸等腸道潰瘍或炎症病變情況。

病因

細菌感染是引起細菌性痢疾的主要原因,這些感染性細菌包括志賀氏菌、彎曲桿菌、大腸桿菌和沙門氏桿菌等,其中以志賀氏菌最為常見。腸道感染以上類型細菌,不僅會造成其發生特異性免疫反應,繼而引起腹痛、腹瀉、發熱等典型臨床表現。其產生毒素可以會對腸壁內微血管形成破壞作用,並對代謝、神經等其他系統造成繼發性損傷。

細菌性痢疾主要病因是由於腸道感染志賀氏菌屬而引起的傳染性疾病。志賀氏菌屬按照抗原構造的不同,可以分為志賀氏痢疾桿菌(A群)、福氏志賀氏菌(B群)、鮑氏志賀氏菌(C群)和宋內氏志賀氏菌(D群)四大分類。

氣候因素

氣溫以及雨量相對較高的月份以及地區,飲水和食物易被污染,細菌性痢疾病發率呈現上升的趨勢。

生活因素

保暖不足、精神緊張、暴飲暴食等不良生活因素,會影響免疫系統正常運行,繼而更容易導致細菌性痢疾疾病的發生。

疾病因素

長期患有其他慢性疾病者也會增加細菌性痢疾的患病機率。

細菌性痢疾是由於生活或飲食衛生條件差所引起的常見消化系統性疾病,此類病症大多數發生於不發達和發展中國家。1~4歲之間的兒童更容易患上此類疾病,尤其是在衛生條件差的地區或疾病爆發的地區,我國細菌性痢疾的發病率已呈現明顯下降的趨勢。大多數細菌性痢疾病例發生在每年6~9月之間,病發高峰值出現在8月份。

消化道傳播

通過食用受污染的食物和水間接傳播,是細菌性痢疾最為常見傳播途徑。

直接接觸傳播

細菌性痢疾可以通過物理接觸病人或攜帶者的糞便進行直接傳播。

間接接觸傳播

志賀桿菌可以通過蟲體、器械、口沫等傳播媒介而進行間接接觸傳播。

任何年齡的人群均可發生,以下類型人群具有高發性特徵:

- 嬰幼兒、學齡前兒童等免疫系統功能發育不全者。

- 生活狀況不佳會增加發病風險,例如疲勞、營養不足、空間擁擠、環境污染等。

- 青壯年也是細菌性痢疾的高發人群。

症狀

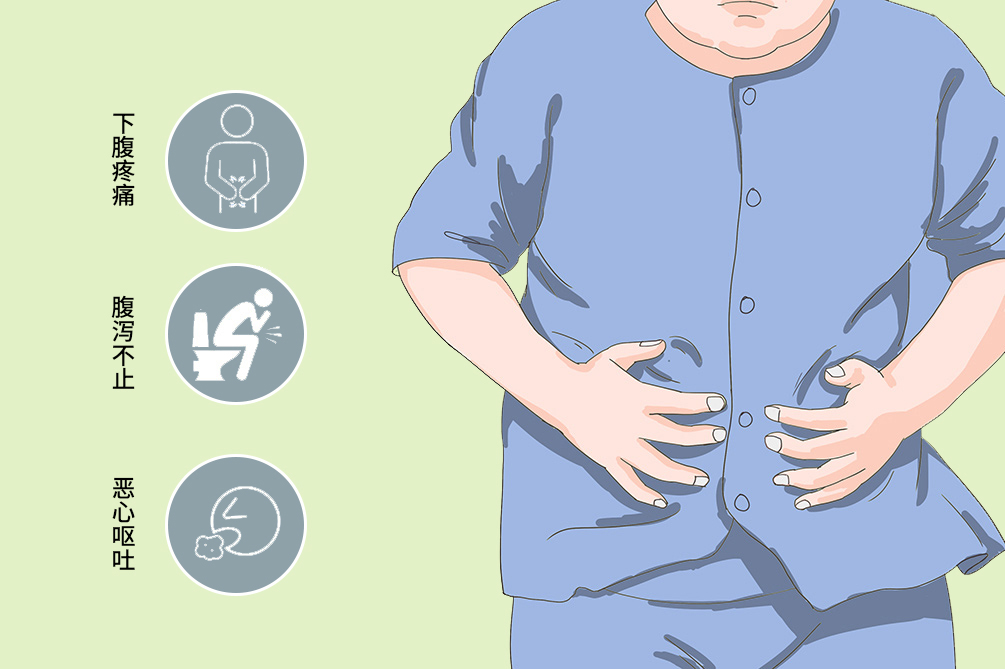

細菌性痢疾的潛伏期通常為1~3天,通常不會超過7天。病發期間主要臨床表現包括發熱、乏力、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、糞便稀薄等。實際症狀表現與病人體質狀況、所感染的細菌數量、菌屬類型等情況相關。

下腹痛

腸道感染病原體後,腸道表層黏膜細胞出於免疫保護機制,會引起腸道蠕動亢進,並對局部交感神經叢產生刺激性作用,繼而引起下腹區域,特別是下腹或左下腹出現持續性疼痛的症狀表現。

腹瀉不止

細菌性痢疾病人病發期間,會伴隨有持續性腹瀉的情況發生,按照每天排便頻率,從數次至數十次不等。大多數病人還常會出現有腸鳴音亢進以及里急後重的現象。

噁心、嘔吐

空腸、十二指腸等內容物會隨著腸道平滑肌痙攣作用,會逆流至胃部、食道等上消化道系統,並對局部黏膜產生反滲透性作用後,引起反射性噁心、嘔吐等情況。

糞便形態異常

患病後由於腸道系統組織無法正常轉化、吸收體內大部分水分、維他命、蛋白質等營養物質,以上物質會被加速進入排泄系統,以排泄物的形式排出。隨著病程發展,糞便還可能會攜帶有血液、膿液等物質。

病人在患上細菌性痢疾時,可能會在感染的1~3天之間開始出現症狀。常見症狀表現有腹痛、腹瀉、發熱等。

腸道受到炎症病變影響,其會累及腸道黏膜肌層、腸腺、微血管等組織,部分滲出性組織液以及血液,會隨著排泄物從體內排出,所以病人糞便樣本中會有黏液或血液存在的跡象。

志賀菌通過殺死血管細胞來破壞腸微血管後,會附著於循環中的嗜中性白血球並侵入不同的細胞類型,尤其是腎小球細胞、中樞神經系統神經元等。最終導致腎衰竭、癲癇發作、敗血症等其他繼發性病症。

持續發熱

腸道感染致病菌後,由於人體免疫系統發生防禦性反應,並引起體液、體溫等中樞神經系統發生失調現象,導致出現體溫升高、乏力、易倦等表現。

脫水症狀

腹瀉、嘔吐等臨床表現,會使體內水分、電解質等物質大量流失,體液生理平衡受到破壞後,會誘發精神萎靡、嗜睡、抽搐、呼吸不順等脫水反應。

意識模糊

志賀菌產生毒素會對腸壁微血管造成破壞,並通過血液循環代謝作用,進入到神經、代謝等其他系統組織,引起意識模糊、癲癇發作、暈厥、休克等嚴重繼發性症狀。

體重減輕

腸道功能障礙以及大量營養物質的流失,尤其是慢性痢疾病人,甚至會伴隨有營養不良、異常消瘦等繼發性症狀。

急性脫水症

痢疾的常見臨床症狀為頻繁性腹瀉、嘔吐發作,病人若無及時採取補液治療,可能會導致體內水分、電解質等物質發生過多流失,引起急性脫水症,嚴重威脅病人生命安全。

肝膿瘍

部分病人會發展為肝膿瘍感染,隨著時間的推移,可能會出現肝損傷、合併多器官衰竭等嚴重併發症。

溶血性尿毒症症候群

志賀氏桿菌感染會對腸壁微血管造成破壞性損傷,導致紅血球阻塞進入腎臟的通道。一旦發生這種情況,病人將遭受血小板計數低、腎衰竭、貧血等困擾。

癲癇發作

志賀毒素的B亞基與大腸中的宿主細胞糖脂受體結合,並依附於循環中的嗜中性白血球並侵入不同的細胞類型,對中樞神經系統形成毒性作用,繼而引起意識模糊、癲癇發作、昏迷、癱瘓等繼發性症狀。

志賀菌敗血症

多由福氏志賀菌引起,表現為持續高熱、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐,黏液水樣便或黏液血性便,嚴重者可出現溶血性貧血、感染性休克、腎衰竭。

關節炎

在細菌性痢疾的急性期或恢復期可能會併發關節炎,臨床表現為關節局部腫脹、疼痛。

賴特症候群

是關節炎、尿道炎和結膜炎三聯征,臨床表現為耳聾、失語、肢體癱瘓等症狀。

看醫

對於細菌性痢疾,需要做到早發現、早診斷、早治療,對於控制疾病、改善症狀、預防併發症極其重要。病人當出現發熱、反覆腹痛、腹瀉、大便中帶有膿血的症狀時,應及時前往醫院就診,通過血液常規、糞便常規等檢查確診疾病。

- 一旦出現發熱、乏力、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、糞便稀薄等症狀,需要及時就醫。

- 已經確診細菌性痢疾的病人,若出現精神萎靡、呼吸困難、高熱驚厥,甚至昏迷等情況,應立即就醫處理。

病人應考慮到消化內科、急診科及感染疾病科就診。

- 有何不適症狀?

- 最近是否存在不潔飲食?

- 體溫測量數值是多少?

- 腹瀉症狀持續了多久以及頻率是多少?

- 是否存在以下症狀?(如血便、膿便等)

- 既往有無其他疾病病史?

常規性檢查

血液常規

通過對急性細菌性痢疾病人血液進行取樣檢測,除了可以進行糞便隱血檢查以外,還可以發現血液中白血球計數會出現異常性升高現象。

大便常規

細菌性痢疾病人除糞便呈現稀薄狀以外,鏡檢可見大量紅、白血球,以白血球為主,並有吞噬細胞。通過顯微鏡可以觀察到有大量白血球、膿細胞等存在。對於個別在夏秋季節出現不明高熱的病人需做肛拭子抹片顯微鏡下檢查,以除外「頓挫型菌痢」。

病原學檢查

糞便細菌培養

培養膿血便可發現有痢疾桿菌生長。

特異性核酸檢測

可直接檢測糞便中的痢疾桿菌核酸。

免疫學檢查

通過免疫學檢查能檢測出血清中有無志賀桿菌的特異性抗原,從而作出診斷。

其他檢查

- 對於存在有糞便隱血檢查陽性病人,可以配合鋇餐造影、腸道鏡等其他檢測手段,排查腸道出血、梗阻等情況。

- X線胸部X光片、腦部計算機斷層成像可輔助排除其他疾病。

- 腸道出現炎症性病變後,會造成血液、大便樣本中白血球、膿細胞等細胞濃度≥15HPF。

- 可以將病人糞便樣本鋪在含有0.5%曙紅-甲基-蘭-藍色瓊脂上,並進行進一步細菌培養,隨後選用多價抗痢疾藥血清進行恆定滴定試驗,並進行載玻片凝集。志賀桿菌以及其他特定病原體會在與多價抗痢疾藥血清發生凝集反應後,可在五分鐘內出現團塊,從而對細菌性痢疾進行確診。

- 若有出現腸道潰瘍、出血等症狀病人,可以配合採取鋇餐造影、腸道鏡等其他檢查手段,確診病變位置、範圍等情況。

- 結合臨床症狀,包括全身中毒症狀,如發熱、腹痛、腹瀉、里急後重、膿血樣便、脫水、左下腹壓痛明顯等,有助於確診該疾病。

阿米巴痢疾

阿米巴痢疾與細菌性痢疾都屬於痢疾,並且臨床表現症狀上具有很高相似度。但是阿米巴痢疾是由於腸道感染阿米巴原蟲而引起的消化道疾病,需要通過細菌培養分析檢測的方式對以上類型疾病進行明確診斷。

霍亂

飲食不潔是引起細菌性痢疾、霍亂等消化道炎症疾病的常見病因。但是相對於細菌性痢疾,霍亂病人病發期間,腹瀉是其主要病徵,腹痛、嘔吐、噁心等症狀相對於痢疾表現的更為輕微。

傷寒

本病是由傷寒沙門氏桿菌經糞-口傳染途徑引起的一種傳染病,它以高熱和腹瀉為主要症狀,可發現特殊的重度面容,相對緩脈,皮膚出現玫瑰疹,肝脾臟腫大,白血球總數低,嗜酸細胞消失,骨髓象可見戒指細胞,血液肥達氏反應陽性,隨疾病發展效價增高。血液、骨髓、尿液和糞便中可找到致病菌。

細菌性腸炎

如侵襲性大腸埃希菌腸炎、空腸彎曲菌腸炎,通過糞便培養分離出的致病菌不同可以與細菌性痢疾相鑑別。

細菌性腸胃型食物中毒

由於進食被金黃色葡萄球菌等病原菌污染的食物而致病,可以從可疑致病食物、病人嘔吐物或糞便中檢出同一細菌或毒素,以此可以與細菌性痢疾相鑑別。

其他細菌引起胃腸道感染合併中毒性休克

病原體為其他細菌,症狀與細菌性痢疾相似,但糞便性狀不同,可以通過血培養或大便培養出其他致病菌與細菌性痢疾相鑑別。

流行性B型腦炎

流行性B型腦炎有明顯的意識障礙,乙腦病毒特異性IgM抗體陽性,可以此與細菌性痢疾相鑑別。

流行性腦脊髓膜炎

臨床常見皮膚黏膜有瘀點、瘀斑,常有頭痛、頸部強直的表現,通過臨床表現不同可與細菌性痢疾相鑑別。

直腸癌、結腸癌

直腸癌、結腸癌可以通過肛門指檢、大腸鏡與細菌性痢疾相鑑別,直腸癌、結腸癌病人肛門指檢常可觸及質硬腫物,大腸鏡檢查可見癌性腫塊。

血吸蟲病

血吸蟲病的病原體為血吸蟲,直腸黏膜切片檢查壓片可見蟲卵、蟲體,以此可與細菌性痢疾相鑑別。

非特異性潰瘍性結腸炎

常伴有其他自身免疫性疾病表現,抗生素治療無效,以此可與細菌性痢疾相鑑別。

治療

目前臨床上,藥物治療是針對細菌性痢疾的主要治療手段。藥物治療可以選用抗菌素藥劑,消除病人體內致病菌,控制炎症進一步蔓延擴散。再有可以根據病人實際病症表現,配合抗膽鹼能、非類固醇類抗炎藥、水電解質平衡調節藥劑等其他類型藥物進行改善性治療。另外食物療法、預防治療等方式,也能起到改善炎症表現,加速病情恢復等效果。

- 臥床休息,避免劇烈活動。

- 出現脫水症狀,需要積極糾正,給予吸氧。

- 發生高熱時,以物理降溫為主,如使用冰袋、濕毛巾等冰敷,必要時服用退燒藥物治療。

酸中毒糾正治療

細菌性痢疾引起的急性脫水症病人,需要及時採取定量靜注水電解質平衡調節藥劑方式,快速糾正體內電解質絮亂所引起的酸中毒症狀,如葡萄糖酸鈣、氯化鉀、碳酸氫鈉等。

循環衰竭治療

急性中毒性痢疾病人,需要根據病人實際病症表現,配合脫水劑、糖皮質類固醇、強心劑等藥物進行聯合用藥治療,從而達到預防器官衰竭,減輕腦水腫症狀等療效,如甘露醇、 Dexamethasone 等。

輔助呼吸治療

存在呼吸功能障礙病人,可以藉助呼吸機改善呼吸道系統通、換氣功能,防止缺氧性損傷的發生。

抗生素

在臨床上,許多廣效性性抗菌藥物對於志賀菌屬都可以起到抑制或殺滅作用,但需要注意對於兒童病人,應避免選用喹諾酮類抗生素,以降低不良反應的風險,如 Ciprofloxacin 、頭孢曲松、阿莫西林等。

非類固醇類抗炎藥

非類固醇類抗炎藥可以有效緩解病症所引起的腹痛、發燒、噁心等不適症狀表現,使用時需遵循藥物使用說明,如布洛芬、普拿疼、雙氯芬酸等。

水電解質平衡調節藥

水電解質平衡調節藥劑,除了可以補充體內大量流失水分、電解質等物質以外,還能預防水電解質不平衡、脫水等嚴重繼發性病症的發生,如混合糖電解質、複方電解質葡萄糖、乳酸鈉林格等。

中成類藥劑

此類型藥物適用於腸道炎症疾病所引起的里急後重、下腹脹痛、糞便稀薄等病症表現,如炎痢淨片、腸炎寧顆粒、炎可寧膠囊等。

抗膽鹼能藥物

對於伴隨持續、劇烈的腹部疼痛病人,可以選用抗膽鹼能藥物進行短效性治療,以起到緩解症狀的效果,如東莨菪鹼、阿托品、 Anisodamine 等。

細菌性痢疾慢性遷延,病人出現腸穿孔,屬於一種嚴重急腹症,需要積極進行手術治療,避免腹膜炎等嚴重併發症發生。手術方式一般需要進行剖腹探查術,尋找穿孔具體部位。由於此問題多併發於營養不良病人,因此對於腸穿孔的處理,不宜直接行腸修補術,需進行穿孔部位近端腸管曠置,腸造口術以及遠端封閉。術後積極營養支持,待糾正營養不良後,行腸回納、腸吻合術。

腸內營養支持

儘可能對病人進行腸內營養支持,通過口服補液鹽、流質食物,補充人體必需的水、電解質以及蛋白質、澱粉等營養物質。

腸外營養

可以選擇靜脈輸入葡萄糖鹽水,通過脫水情況,按量補充水、電解質的生理需要量和由於腹瀉、嘔吐的丟失量。對於腸外營養補充效果不佳,可以輸入脂肪乳劑、維他命C、B群維他命等。

治療方法包括中藥湯劑、灌腸、針灸、穴道按摩及穴道貼敷治療。

- 可應用自身菌苗或混合菌苗進行免疫治療。

- 腸道菌群失調病人,可使用乳酸桿菌或雙歧桿菌製劑治療。

- 併發貧血、營養不良者可給予紅血球輸注、白蛋白輸注等治療。

預後

通過正確的治療,大多數細菌性痢疾病例會在1~2週之內消退,並且大多數個體在開始適當治療後的2~4週內會完全復健。如果不治療該疾病,病人可能會轉為慢性痢疾,並會顯著增加發生嚴重併發症的風險。

絕大部分病人可完全治癒,少數病人痊癒後可能遺留「腸躁症」的問題。

絕大多數細菌性痢疾病人通過積極規範治療後,可實現完全治癒,不會影響其存活期。

通過一般治療,待不良症狀反應完全消除後一天,可到醫院進行糞便細菌培養複查,降低病症復發可能。

飲食

細菌性痢疾病人飲食應以選擇流質或半流質食物為主,並且要遵循清淡烹煮形式。忌食粗纖維、刺激、油膩等類型食物。

- 流質或半流質食物除可以補充體內流失的水、電解質以外,還可減輕胃腸道負擔,加速病情恢復,如米湯、爛麵條、小米粥等。

- 飲食管理中,應嚴格食用辣椒、花椒、雪糕等強刺激性食物,以免加重病人病症發展。

- 飲食前要注重個人衛生清潔,勤洗手,食物應充分煮熟,戒菸酒。

照護

細菌性痢疾病人治療期間要採取必要的隔離措施,儘量做到餐具分離。使用過的坐廁或其他物品,要進行充分消毒。此外,病人應多臥床休息,直到炎症、疼痛和其他症狀得到明顯改善之前避免進行劇烈性活動。

口服用藥

避免自行濫用抗生素,避免造成耐藥菌株或腸道功能絮亂等不良反應發生。

環境護理

家屬應為病人提供安靜、舒適、清潔、利於休息的生活環境。

適當運動

幫助病人逐漸增加體育活動量,需注意不要劇烈運動,增強免疫力。

個人衛生

病人需保持個人衛生的清潔,飯前便後一定要用肥皂洗手並用流水沖洗乾淨。

病人急性發作時可能需要隔離,隔離期間應使用單獨的餐具和生活用具,避免傳染他人。

預防

良好的個人生活以及飲食衛生習慣,是預防細菌性痢疾的最佳預防手段。

- 食用經過高溫烹煮後的熟食,不要食用未完全熟透的生食。

- 避免食用在不衛生的情況下烹製的食物或飲品。

- 使用未受污染的水源清洗和烹飪食物,洗手和刷牙。

- 用飯前、上廁所後需要及時清潔手部,降低致病菌進入體內的可能性。