外傷性癲癇

概述

外傷性癲癇是一種發生於顱腦損傷之後的腦功能疾病,由於腦膜、腦疤痕或異物所引起的癲癇發作。可以分為初期癲癇、延遲性癲癇和末期癲癇,主要發生於顱腦損傷的病人,尤其是火器性顱腦損傷及顱腦穿透性損傷。臨床表現為癲癇發作的典型症狀,如意識障礙、口吐白沫、肌肉強制性痙攣等,嚴重影響病人的生活質量。目前主要使用抗癲癇藥物治療,大多數病人可以控制症狀,頑固性癲癇可以手術治療。

- 就診科別:

- 神經外科

- 英文名稱:

- traumatic epilepsy

- 疾病別稱:

- 外傷後癲癇、損傷性癲癇

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 顱腦損傷、顱內壓升高、腦水腫加重、各系統代謝失調

- 治療周期:

- 3~5年

- 臨床症狀:

- 意識喪失、口吐白沫、肌肉強直性痙攣

- 好發人群:

- 顱腦損傷患兒、顱腦穿透傷者

- 常用藥物:

- Carbamazepine 、 Valproic Acid 、 Phenytoin Sodium

- 常用檢查:

- CT、磁振造影、腦電圖、泌乳激素測定、神經心理學測試

初期癲癇

傷後3~4天內,多見於5歲以下,特別是2歲以下,多因腦挫裂傷、蜘蛛網膜下腔出血、顱內血腫或急性腦水腫所引發,易出現癲癇持續狀態。

延遲性癲癇

傷後數日至3個月內,多發生於穿通傷和凹陷性骨折患兒。

末期癲癇

傷後3個月以上,多與顱腦損傷局部的腦膜-腦疤痕形成、腦室貫通畸形、腦萎縮、腦積水、顱內局部異物存留、晚發感染等有關。

病因

目前外傷性癲癇是在遺傳因素的基礎上,由腦外傷所誘發。一般認為在外傷後癲癇形成過程中,充當閾下刺激或導致細胞興奮性閾值降低的因素包括外傷後細胞內外生化環境的改變、含鐵血黃素在神經纖維網內的沉積、腦外傷後遺留的疤痕、興奮性胺基酸水平的升高和軸突末梢的移位,這些均可誘發癲癇發生。

外傷性癲癇的主要病因是顱腦損傷,由於腦膜、腦疤痕或異物造成腦內細胞不正常同步性過度放電造成的。外傷後神經細胞內外生化環境的改變、含鐵血黃素在神經纖維網內的沉積、腦外傷後遺留的疤痕、興奮性胺基酸水平的升高和軸突末梢的移位均會導致這種不正常同步性過度放電的發生。顱腦損傷後出現的主要病理過程包括:

興奮性毒性損傷

急性顱腦損傷後大量的穀氨酸釋放是造成顱腦損傷後興奮性毒性損傷的主要原因,導致神經元損傷和死亡,存活的神經元出現功能障礙。另外,興奮性穀氨酸通路的延遲破壞導致認知和運動功能的缺陷。

神經炎症

神經炎症是顱腦損傷後繼發性腦損傷的核心過程,並且在外傷性癲癇的發展過程中起關鍵作用。

tau蛋白過度磷酸化

tau是一種微管相關蛋白,在正常的生理條件下通過介導微管的結合和非結合狀態之間的平衡來維持神經元的穩定和軸突運輸,而微管又通過部分磷酸化的tau調節。磷酸化的tau的過度聚集參與了外傷性癲癇的形成機制。

腦膜腦疤痕病灶

顱腦損傷後形成腦膜腦疤痕病灶是外傷後遲發性藥物難治性癲癇的主要病理基礎,是引起遲發性癲癇發作的重要病因。膠質增生是導致腦膜腦疤痕形成的主要病理生理機制。

外傷性癲癇主要發生在顱腦損傷的病人之中,在閉合性顱腦損傷中癲癇發生率為5%左右。而在戰時火器性顱腦損傷中,特別是在顱腦穿透性損傷之中,癲癇的發生率可高達30%~40%。

初期癲癇多好發於5歲以下,特別是2歲以下腦挫裂傷、蜘蛛網膜下腔出血、顱內血腫或急性腦水腫的病人;延遲性癲癇多見於傷後數日至3個月內,多發生於穿通傷和凹陷性骨折患兒;末期癲癇多見於傷後3個月以上,多與顱腦損傷局部的腦膜-腦疤痕形成、腦室貫通畸形、腦萎縮、腦積水、顱內局部異物存留、晚發感染等有關。

症狀

外傷後初期發作多表現為全身性發作,但部分性發作仍為末期發作的主要類型且更易復發、更易形成長期癲癇。末期外傷性癲癇約1/3為顳葉癲癇伴精神運動性發作,約半數為局限性運動發作,或轉化為全身性大發作。末期癲癇有加重趨勢,嚴重時伴有記憶力減退、人格疾患和智力低下表現。

全身性發作

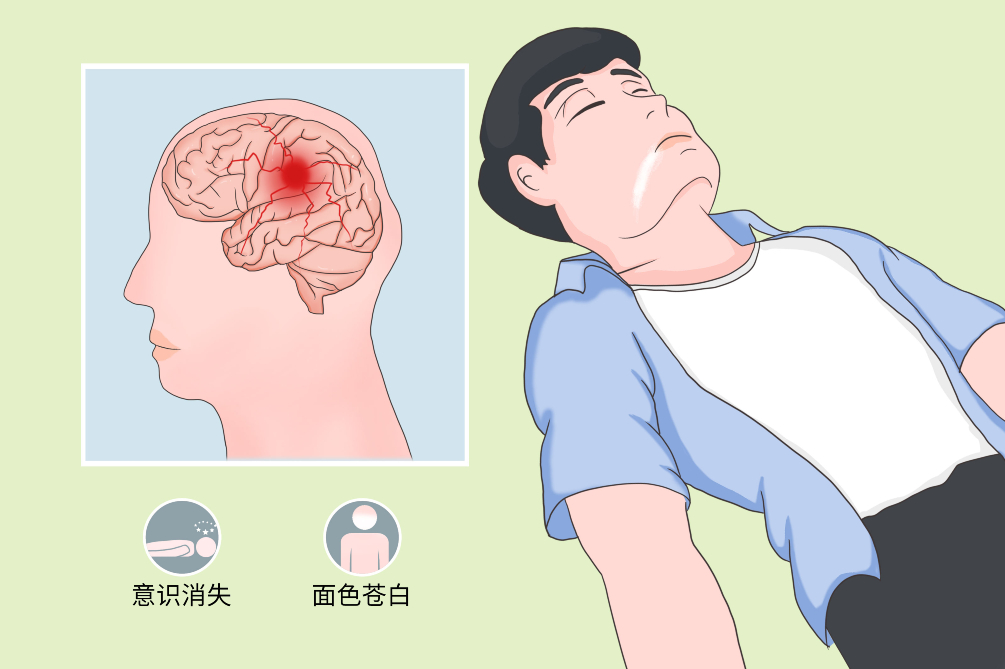

- 全面強直陣攣發作:意識消失,雙側強直後出現陣攣。

- 強直性發作:多見於瀰漫性腦損害的兒童,表現為全身骨骼肌強直性收縮,伴有明顯的自主神經症狀,如面色蒼白。

- 失神發作、肌陣攣性發作、強直陣攣性發作。

部分性發作

發作時間短,一般不超過一分鐘,發作起始與結束均突然,無意識障礙。

顳葉癲癇伴精神運動性發作

表現為各種類型的記憶障礙、錯覺、情感障礙、複雜幻覺等。典型發作時間長於一分鐘,常有發作後朦朧,事後不能回憶,逐漸恢復。

意外傷害

主要是顱腦損傷以及身體其他部位的損傷,顱腦損傷易導致外傷性癲癇,同樣外傷性癲癇的重要併發症之一就是顱腦及身體其他部位的損傷。

顱內壓升高

顱內壓升高的主要原因仍然是顱腦損傷,神經細胞和腦組織的損傷會導致大量細胞內液外滲,從而引起顱內壓升高。

腦水腫加重

外傷性癲癇的病人如合併腦積水,則會加重積水。

各系統代謝失調

急性損傷導致的失血、失液、意識障礙,引起各系統代謝失調。

看醫

如果病人因為外傷性癲癇出現意識消失、雙側強直後出現陣攣、面色蒼白等常見症狀,需要及時就醫進行治療,避免疤痕形成。

當出現以下情況時,需立即到醫院就診:

- 出現全面強直-陣攣發作的症狀,如雙側強直後出現陣攣等。

- 出現強直性發作的表現,如全身骨骼肌強直性收縮、面色蒼白等。

- 出現記憶障礙等。

- 因常伴顱腦損傷,大多病人優先考慮去神經外科就診。

- 當病人的顱腦損傷得到妥善處理後,經抗癲癇藥物治療大多數病人的症狀可以得到控制,後續可選擇神經內科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 顱腦損傷怎麼造成的?

- 目前都有什麼症狀?(如意識障礙、全身肌肉痙攣等)

- 是否有自主神經和精神症狀?(如嗅覺、聽覺或錯覺等異常、上腹部吞咽上升感、吞咽、咂嘴等)

- 既往有無其他的病史?

神經影像學檢查

頭顱CT

CT可確定腦結構異常和病變,做出病因診斷,如顱內血腫和硬膜外血腫伴顱內衛星灶與外傷後癲癇顯著相關。

頭顱磁振造影

磁振造影較敏感,在診斷瀰漫性軸索損傷、內側顳葉和額葉下部挫傷較CT更為優越,典型影像學表現包括蜘蛛網膜下腔和腦室系統的擴大、皮質萎縮、蜘蛛網膜囊腫、顳前膠質病灶,垂直於顳角軸位的放大薄層掃描常可明確與復發部分性發作相關的顳葉中央硬化。

功能成像

- 磁振造影功能成像可見發作間期的局部低血流或低代謝。PET-CT對診斷顳葉癲癇的準確率高,但對那些難以定位並且手術效果較差的癲癇可靠性差。

- 單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)發作間期掃描不如發作期精確,常需要醫務人員在一天24小時內隨時做好將放射性核素注入病人體內的準備。

腦電圖(EEG)

為診斷癲癇的最主要的工具,可提供致癇灶的定位信息,有助於明確癲癇的分型和確定特殊症候群。

頸動脈內異戊巴比妥試驗

主要用於術前確定優勢側語言半球,還可用於監測對側大腦半球的記憶整合功能,如癲癇灶切除術後殘留的顳葉功能。

泌乳激素測定

在全身強直-陣攣和許多複雜部分性發作後20~40分鐘可增高。

神經心理學測試

包括性格測試、記憶測試、語言功能和智力等,在早年曾用於幫助定位癲癇灶,尤其是確定左、右側半球。

- 有明確的腦外傷史,特別是開放傷和火器傷。

- 外傷前無癲癇史,無癲癇家族史、熱性痙攣史。

- 無引起癲癇的其他腦部和全身性疾病,如腦腫瘤、中樞神經系統感染。

- 有典型的癲癇發作表現。

- 癲癇發作類型與腦外傷部位和EEG所見一致。

- 顱骨X線平片可見凹陷骨折、骨折碎片、金屬異物。

- CT和磁振造影示腦與硬膜沾黏、腦萎縮、腦軟化灶、腦穿通畸形等。

- 腦電圖(EEG)示典型棘波、棘慢波、陣發性慢波,兒童更多見的是尖波和尖慢波,但陽性率僅為40%。

暫無明確疾病與外傷性癲癇進行鑑別。

治療

外傷性癲癇病人一般均採用內科治療。經抗癲癇藥物治療後大多數病人的發作次數可逐漸減少或變輕,可以正常生活和工作,只需長期服藥不需手術治療。少數可以採用外科治療,發展為頑固性癲癇應初期診斷,及時就醫,可以改為其他治療或行手術治療。

妥善處理顱腦損傷,去除誘發癲癇的因素,及時清創、縫合修補硬腦膜。儘早使用脫水劑、降低腦水腫,應用抗生素預防感染、減少疤痕形成。

目前癲癇治療仍然以藥物治療為主,藥物治療的目的是控制發作和最大限度的減少發作次數,在長期藥物治療中病人無明顯不良反應,使病人保持或恢復其原有的生理、心理和社會功能狀態。

Phenytoin Sodium

對全面強直-陣攣發作和部分性發作有效,可加重失神和肌陣攣的發作,小兒不易出現毒副反應,嬰幼兒和兒童不宜服用。

Carbamazepine

是部分性發作的首選藥物,對複雜部分性發作優於其它的抗癲癇藥物。對繼發性的全面強直-陣攣發作亦有良好的療效,但可加重失神和肌陣攣發作。

Valproic Acid

是一種廣效性的抗癲癇藥物,是全面性發作尤其是全面強直-陣攣發作合併典型失神發作的首選藥,也用於部分性發作。

藥物聯合應用

Valproic Acid 鎂聯合 Phenytoin Sodium 在治療外傷性癲癇中療效確切。

外科手術治療方法處理顱腦損傷主要是凹陷性骨折應復位,顱內異物應摘除,血腫或膿腫應積極清除。對於火器性顱腦損傷引起的外傷性癲癇,由於腦損傷比較局限,腦組織牽拉及疤痕比較嚴重,經藥物治療2~3年仍然發作頻繁。這時可選擇外科手術治療,主要術式包括:

致癇灶切除性手術

包括腦皮質致癇灶切除術、腦葉切除術、選擇性杏仁核-海馬切除術。

皮質切除術

切除新皮質致癇灶時,當致癇灶位於運動、感覺或語言等重要功能區時,僅允許切除致癇灶部分,而不能將疤痕全部切除,並盡力保留軟腦膜和附近的血管。

功能性手術

包括胼胝體切開術、多處軟膜下橫行纖維切斷術(MST)、腦電刺激術、腦立體定向外科放射(γ-刀、X-刀_術和腦立體定向毀損術等。

前顳葉切除術

已成為治療顳葉癲癇的主要手段,行左側顳葉切除時要注意避免引起失語,一般左側顳葉可自顳尖向後切除5公分,右側顳葉可切除6公分,最好不要超過Labbe靜脈。

大腦聯合切開術

目前全聯合切開術,即整個胼胝體、海馬聯合和前聯合已少用,多採用胼胝體前2/3切開術(長5~6公分、寬2mm、深0.9~1公分)。應注意不要切破室管膜,對有精神症與躁狂症、興奮性增強者可同時行雙側扣帶回皮質切除(範圍為1.5公分×2公分)。

軟膜下橫纖維切斷術

主要需要在皮質電極指導下進行,應將腦膜腦疤痕及致癇區一併切除,靠近功能區的癲癇病灶行多軟膜下橫切。對缺損硬膜進行修補,多數病人可以獲得根治或減輕。術後需要服用一段時間的抗癲癇藥。

如穴道縫線療法和使用複方丹參滴丸聯合抗癲癇藥物進行治療。

如托腮抬頭鍛煉法,以加強鍛煉頸部肌肉,增強頸部肌肉的力量,使狹窄的椎間孔間隙恢復正常,釋放受壓的神經及相關血管,恢復受阻的營養通路,使大腦更好的正常工作。

預後

經抗癲癇藥物治療後大多數病人的症狀可以得到顯著改善,可以正常工作和生活。對於頑固性癲癇的病人,經手術治療後,多數病人可獲得根治或減輕。

外傷性癲癇可以治癒。

外傷性癲癇一般不會影響自然壽命。

長期持續性治療,內科治療的療程為3~5年,需定期複診。

飲食

外傷性癲癇病人常有腦外傷後症候群,以及長期服用鎮靜藥史,故容易出現脫水、貧血、白血球減少、營養不良等,嚴重者可出現電解質代謝失調(高血鉀症)。因此對此類病人的飲食需要著重調理,如低鉀、忌高脂肪、忌刺激食物等。

- 低鉀飲食:鉀每日攝入量不可超3g。含鉀鹽低的食物有蔬菜,如油菜心、小胡蘿蔔、白蘿蔔等;有水果,如鴨梨、蘋果、葡萄鳳梨等;有糧食,如稻米、標準粉等;其它如雞蛋、鴨蛋、牛奶等食品含鉀亦較低。

- 不宜暴飲暴食,忌食用含脂肪量過高和刺激性較強的食物,戒菸酒。

照護

目前對於外傷性癲癇病人的護理,主要是遵醫囑長期、規律服用抗癲癇藥物。另外,生活中注意調理日常作息,養成良好的生活習慣等。

癲癇發作護理

在病人癲癇發作的情況下,要馬上將開口器、牙墊等放在上下臼齒之間,對其進行保護性的護理干預,防止其將唇舌咬傷。確保病人呼吸道處於通暢的狀態,在必要的情況下還要對其進行氣管切開或者氣管插管。

病房安全管理

對病人跌倒係數進行評估,與病人進行耐心溝通,對其心理狀況進行了解,將其異常行為及時發現,避免出現意外。

心理護理

癲癇發作會使病人在不同程度上產生緊張、恐懼等心理,嚴重的情況下還會有絕望等嚴重負面情緒出現。癲癇屬於慢性疾病的一種,會嚴重影響病人的身心健康,病人會對疾病再次發作抱有恐懼心理。所以家屬要對病人加強心理疏導,對其表示充分關心,給予病人鼓勵與支持,幫助其樹立治療信心。

病人需要多加注意自身血壓變化,通常在癲癇發作時,其顱內壓會有所升高,進而促使其腦部出現再出血的現象。所以要加強對血壓的監測,儘可能做到早發現及早處理。這樣對癲癇發作的及時控制和對防治各種併發症,能取得有效的預防。

預防

外傷性癲癇發作是各種危險因素綜合作用的結果,硬腦膜破裂、凹陷性顱骨骨折、顱內血腫、外傷靠近大腦皮層是外傷性癲癇發作的主要危險因素。因此顱腦外傷病人需要定期及時進行影像學檢查,及早預防與治療外傷性癲癇。

- 顱腦損傷後初期發作會增加外傷性癲癇的危險性,所以在外傷後,需要及時到醫院治療,遵醫囑服用預防性的抗癲癇藥物和抗氧化劑。其針對預防過氧化反應的治療,可能對預防癲癇有效。

- 生活中注意勿進行危險工作與事件,以防出現顱腦外傷。

- 保持良好作息,以免過勞、熬夜引起已出現外傷的腦部顱內壓升高,誘發外傷性癲癇。