子宮頸息肉

概述

子宮頸息肉是子宮頸管腺體和間質的局限性增生,突出於子宮頸外口形成息肉。蒂細長,長短不一,多附著於頸管外口或頸管壁內,直徑約0.5~1公分左右。息肉色紅,呈舌形,質軟而脆,血管豐富易出血,這是慢性子宮頸炎的病理表現之一。鏡下見息肉表面覆蓋一層柱狀上皮,中心為結締組織,伴充血、水腫及炎性細胞浸潤,極易復發,息肉的惡變率不到1%。

- 就診科別:

- 婦科、子宮頸科

- 英文名稱:

- Cervical polyp

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 不孕症、子宮頸肥大

- 治療周期:

- 無特定治療周期

- 臨床症狀:

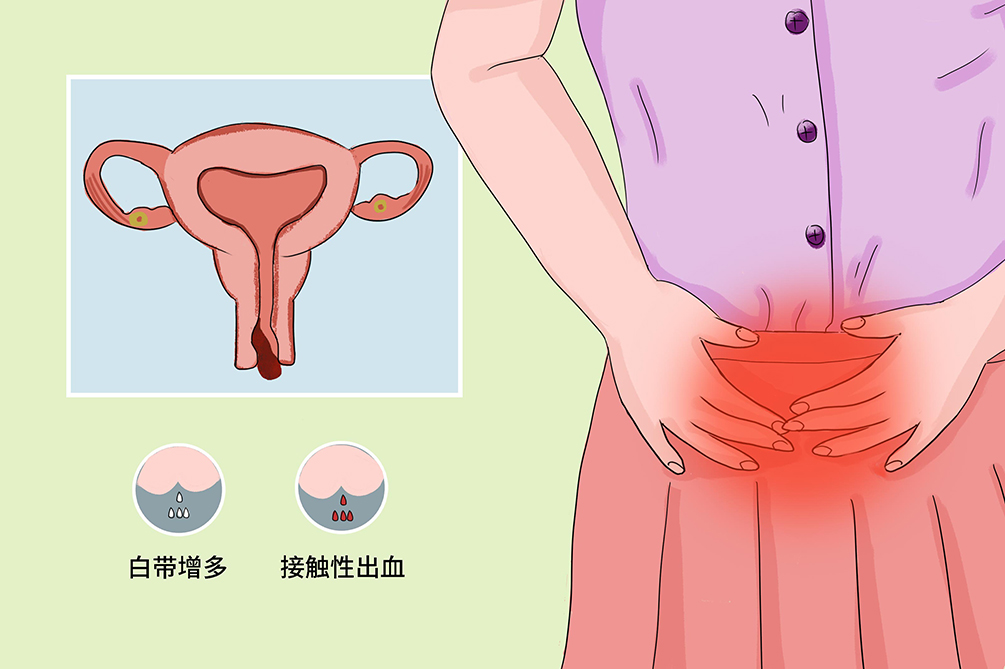

- 白帶增多、子宮頸接觸性出血

- 好發人群:

- 育齡期婦女、多產的婦女

- 常用藥物:

- 酚磺乙胺、布洛芬

- 常用檢查:

- 體格檢查、病理檢查、子宮鏡檢查、陰道鏡檢查

黏膜性息肉

來源於子宮頸黏膜。

子宮頸陰道部分息肉

息肉位於子宮頸近陰道口處,表面由復層鱗狀上皮覆蓋。

纖維瘤樣

來源於子宮頸上皮纖維,比較少見。

病因

子宮頸息肉的病因暫時不明確,部分病人可能與炎症刺激有關,還可能和內分泌失調、病原體感染有關。且本病好發於育齡期婦女,也可能與生育次數和年齡有關。

慢性炎症

由於炎症的長期刺激,使子宮頸管局部黏膜增生,自基底層逐漸向子宮頸外口部突出,形成一個或多個子宮頸息肉。

內分泌失調

由於多次生產以及飲食和生活習慣等使病人雌激素水平升高。

病原體感染

分娩時或手術中有病原體入侵,從而導致病原體感染。

- 慢性炎症的長期刺激會引起子宮頸黏膜過度增生,誘發子宮頸息肉。

- 年齡40歲以上的婦女,機體抵抗力下降,比較容易發生子宮息肉。

- 分娩次數較多的人群,可因子宮受損較嚴重,進而誘發子宮頸息肉。

子宮頸息肉在育齡期婦女中很常見,發病率約2%~5%,好發年齡在28~48歲,已婚婦女占99%,常見於多產婦女,少見於未經產婦女。

育齡期女性

一般是指15~49歲的女性,無論已婚、未婚,都屬於育齡期女性。

多產婦女

分娩多次的婦女。

症狀

大多數女性沒有典型症狀表現,多是在婦科體檢的情況下發現;少數病人會出現白帶異常增多,性交或月經期出血過多的表現。

白帶增多

子宮頸息肉病人呈黏液性、透明狀的分泌物。

子宮頸接觸性出血

病人在性交時出血,月經間期點滴出血。

- 子宮頸息肉的少數病人可有陰道分泌物增多,分泌物呈淡黃色或膿性時,多數伴有繼發感染。

- 病人偶有分泌物刺激,可能會引起外陰搔癢或不適。

- 若息肉大者,會引起腰骶部不適。

不孕

較大的息肉會引起子宮頸口阻塞,嚴重的病人會造成陰道阻塞,從而導致難以受孕。

子宮頸肥大

由於慢性炎症的長期刺激,子宮頸組織充血、水腫,腺體和間質增生,還可能在腺體深部有黏液瀦留形成囊腫,使子宮頸呈不同程度的肥大,但表面多光滑,有時可見到瀦留囊腫突起。最後由於纖維結締組織增生,使子宮頸硬度增加,形成子宮頸肥大

看醫

子宮頸息肉是很常見的婦科疾病,尤其多見於40歲以上的女性和多次分娩的女性,建議這些女性定期進行婦科體檢。對於有疑似病症,如出現不正常的陰道出血或不正常的陰道分泌物等症狀,要及時就醫。優先去婦科就診,通過一系列針對性檢查進行確診。

- 對於多產和大齡的婦女,在婦科檢查時若發現息肉,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 出現不正常的陰道接觸性出血,不正常的陰道分泌物後,需要及時到醫院就診。

- 優先考慮去婦科就診。

- 若醫院有子宮頸科,可以直接去子宮頸科就診。

- 有無白帶?白帶性狀是什麼樣子(如透明、黏稠、渾濁等)?

- 是否有異常的陰道出血?

- 月經是什麼情況(如經期長短、血量、是否經痛等)?

- 生過孩子嗎?生過幾個孩子?

- 以前是否患過子宮頸息肉?

體格檢查

通過窺陰器檢查,可見色紅、呈舌形的息肉,子宮頸管局部黏膜增生,自基底層逐漸向子宮頸外口部突出,其蒂細長,直徑約1公分左右。

子宮鏡檢查

通過子宮鏡檢查,摘除息肉,送病理檢查。

病理學檢查

醫生取其部分組織,進行病理學檢查,在光鏡下可見息肉表面覆蓋高柱狀上皮,間質水腫、血管豐富,其主要目的是確定病變為良性還是惡性。

陰道鏡檢查

根據子宮頸息肉表面被覆的上皮不同,陰道鏡下有兩種圖像:

- 屬子宮頸管黏膜過度增生堆集而形成者,陰道鏡下息肉呈鮮紅色,有一定光澤,單發者有一較細的蒂,多發者呈簇狀,基底較寬,蒂較短。質軟而脆,觸之易出血。

- 起源於子宮頸陰道部表面被覆鱗狀上皮的息肉,由於間質內主要為纖維結締組織,所以息肉為粉紅色,從子宮頸鱗狀上皮區突出,基底較寬,也有少數有一較細的蒂,質地較韌,觸之不易出血。

- 通過婦科檢查可見子宮頸外口突出腫物,可呈舌狀或球形,一般質軟,表面充血,可伴有分泌物增多,可有接觸性出血。

- 病理檢查,可見息肉中央為一纖維結締組織形成的縱軸,其中血管多而密集,外有子宮頸固有的組織,包括腺體與間質,表面被子宮頸黏膜覆蓋,組織成分和結構基本上與正常子宮頸組織相同,為典型的息肉組織相。

子宮惡性腫瘤

子宮惡性腫瘤也可呈息肉狀,從子宮頸口突出行子宮頸息肉切除,同子宮頸息肉做鑑別診斷時要做病理組織學檢查,以此來確診。

子宮頸腺囊腫

在子宮頸糜爛癒合的過程中,新生的鱗狀上皮覆蓋子宮頸腺管口或伸入腺管,將腺管口阻塞,腺管周圍的結締組織增生或疤痕形成,壓迫腺管,使腺管變窄甚至阻塞,腺體分泌物不能引流形成子宮頸腺囊腫。子宮頸腺囊腫和子宮頸息肉的病理表現在肉眼下難以區別,故要採取病理學檢查,檢查時見子宮頸表面突出多個數毫米大小白色或青白色小囊腫,內含無色黏液,此為子宮頸腺囊腫。

治療

子宮頸息肉產生的病因不明確,一般是婦科檢查時發現,少數人在日常生活中發現,本病應該早確診、早治療。治療方式一般是通過手術治療,治療周期因個人體質不同而不同。

子宮頸息肉的藥物治療主要是手術之後,用於術後止血、止痛,一般用止血粉、酚磺乙胺、布洛芬等藥物。

息肉摘除術

利用窺陰器暴露子宮頸,常規消毒子宮頸、陰道,根據息肉大小進行手術。若有活動性出血,局部塗以硝酸銀、鹼式硫酸鐵或紗布壓迫止血。若蒂較粗大的息肉以鼠齒鉗夾持息肉,輕輕向下牽引,暴露息肉蒂的根部。用血管鉗鉗夾住息肉後,結紮或用絲線縫合結紮,切下息肉,檢查無活動性出血即可取出窺陰器。

電切術

用於息肉較大的病人、反覆發作或合併子宮頸炎的病人,其優點是能夠窺探到深部,並且在直視的情況下進行切除,防止出血。

冷凍治療

國內先後有十幾個省市應用冷凍治療,冷凍治療術是利用製冷劑,快速產生低溫,使息肉組織凍結、壞死、變性從而脫落,創面經組織修復,以達到治療疾病的目的。

雷射治療

採用CO2雷射器使息肉根部部分組織炭化、結痂,痂皮脫落後,創面修復達到治療目的。

微波治療

微波電極接觸局部病變組織時,瞬間產生高熱效應而達到組織凝固的目的,並可出現凝固性血栓而止血,治癒率在90%左右。

預後

大多數子宮頸息肉都是良性,行息肉摘除後預後較好。如果有蒂殘留,會引起復發,子宮頸息肉的惡變率極低。

子宮頸息肉的病人可以治癒。

子宮頸息肉惡變率極低,病人一般沒有生命危險,不會影響自然壽命。

病人在行息肉切除術後,若出現疼痛等不適症狀,要及時複診,同時建議術後3個月複查一次。

飲食

子宮頸息肉病人在飲食上暫時沒有禁忌,但是為了防止其他婦科疾病的發生,可以少吃雌激素含量過多的食物,如豆製品類食物等。

- 飲食宜清淡,吃易消化的食物。

- 忌豆製品、蜂蜜、花生醬等富含雌激素的食物。

照護

病人注意患處的清潔衛生,手術傷口不要沾水,同時也不要過分緊張,以免加重病情,注意休息,術後要定期隨訪。

個人衛生

平時應該注意勤換洗內衣褲,在行房前後注意清潔衛生。

定期體檢

應定期進行婦科檢查,發現息肉要進一步確診治療。

- 病人在術後,要進行病理檢查以確定良惡性。並且要定期隨訪,建議術後3個月複診一次。

- 如果病人進行子宮頸圓錐切除術,則需術後1個月複查其創面情況。

- 如果病人進行過子宮鏡檢查,則需3個月後複查超音波。

注意保持愉悅心情,不要過於擔心病情。

- 術前注意事項:若有急性生殖道炎症病人,控制好炎症之後再行手術。

- 病人治療時,應選在月經乾淨後3~7天進行。

預防

子宮頸息肉症因尚不明確,目前沒有有效的預防措施。平時注意自我衛生管理,定期進行婦科體檢。

通過婦科體檢進行篩檢,可以6個月做一次體檢,可以去超音波科做陰道超音波檢查。

- 注意個人衛生,注意性生活衛生,不要用刺激性強的液體進行陰道清洗。

- 要及時、規範、積極的治療婦科炎症。

- 定期進行體檢,如果發現子宮頸息肉,要早診斷、早治療。