孢子絲菌病

概述

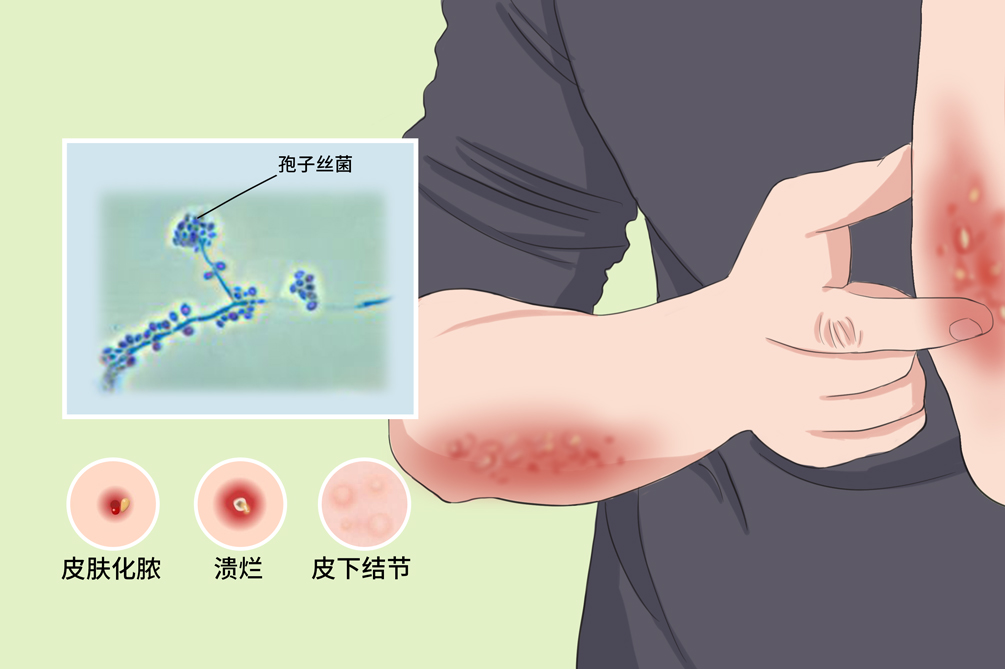

孢子絲菌病是由申克氏孢子絲菌所引起的皮膚、皮下組織及其鄰近淋巴系統的慢性感染。孢子絲菌病是一種慢性肉芽腫病,多由外傷而感染,主要侵犯皮膚和皮下組織,偶爾侵犯黏膜、肺、腦膜、骨骼、關節和其他臟器,常於皮膚輕微外傷後接觸被病原菌污染的物質而發病,故皮損好發於暴露部位。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- Sporotrichosis

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腎炎、睪丸副睪丸炎、乳腺炎

- 治療周期:

- 需要3~6個月連續治療

- 臨床症狀:

- 皮膚化膿、潰爛及滲出

- 好發人群:

- 農民、園林工作者及易被金屬銳器、樹枝等刺傷皮膚的人

- 常用藥物:

- Itraconazole 、碘化鉀、兩性黴素B

- 常用檢查:

- 真菌培養、組織病理學檢查

皮膚淋巴管型孢子絲菌病

最常見,又稱樹膠腫型孢子絲菌病,多是由於真菌由外傷處植入,好發於手指或腕部,常無自覺症狀。

固定型皮膚孢子絲菌病

損害一般只固定於損傷部位,好發於面、頸、軀幹等處,而不沿淋巴管向外傳播。

皮膚黏膜孢子絲菌病

此型少見,偶可繼發於全身播散。

皮外及播散性孢子絲菌病

骨、骨膜及滑膜孢子絲菌病

多由皮下組織病變波及骨膜、滑膜,常累及骨質,可發生於掌指骨、跖趾骨及尺骨、股骨等。

眼孢子絲菌病

眼孢子絲菌所引起的感染很少見,臨床上初期不易診斷。

系統性孢子絲菌病

病人往往合併免疫受損性基礎疾病。

孢子絲菌腦膜炎

極少見,可出現頭痛、眩暈、精神症狀,腦脊髓液培養可有孢子絲菌生長。

肺孢子絲菌病

慢性空洞型

多數由肺炎型病變遷延而致,肺內結節性病灶融合、軟化。

淋巴結病變型

多發生於免疫功能低下的病人,該病起病較急,以乾咳為起始症狀。

病因

孢子絲菌病的病因是由申克孢子絲菌感染所引起,申克孢子絲菌為一種土壤、木材及植物的腐生菌。

孢子絲菌病主要通過損傷的皮膚或黏膜、上呼吸道或消化道而感染。系統感染可由皮膚型所引起,人與人之間甚少直接傳播。當孢子絲菌由損傷處進入組織,即可引起局部化膿性病變。當機體抵抗力增強,損害局限於侵入部位附近者,即成固定型孢子絲菌病,有些沿淋巴管蔓延,呈帶狀分布,系皮膚淋巴管型孢子絲菌病,也有少數病例由血液循環播散全身,引起系統性孢子絲菌病。

孢子絲菌病廣布於世界各地,可呈地方性流行,我國大部分地區均有本病,已先後報告千例以上。本病可發生於任何年齡,從10天嬰兒到80歲以上老人都可發病。常見於農民、園林工作者及易被金屬銳器、樹枝等刺傷皮膚的人,有的廠礦甚至以職業病形式發生局限性流行,特別是造紙廠和煤礦尤為多見。申克孢子絲菌見於全球溫帶至熱帶氣候地區,孢子絲菌病也常見於中國某些省份,幼兒病例占比大約20%。感染原申克孢子絲菌存在於多種生態環境中,包括泥炭蘚、腐朽木材和其他植被、乾草和泥土。因此,因職業或業餘愛好而需接觸這種環境的人群最常發生感染。

孢子絲菌病可以通過損傷的皮膚或黏膜、上呼吸道或消化道傳播。

- 農民、園林工作者。

- 易被金屬銳器、樹枝等刺傷皮膚的工人。

- 造紙廠和煤礦工人。

症狀

孢子絲菌病的典型症狀是皮膚、皮下組織及其附近淋巴管的慢性感染,可引起化膿、潰爛及滲出,也可侵犯黏膜、肺、腦膜、骨骼、關節和其他臟器,引起相應臨床症狀。

皮膚淋巴管型孢子絲菌病

又稱樹膠腫型孢子絲菌病,最常見,真菌由外傷處植入,局部出現小而硬、可推動的無痛性皮下結節,呈紅、紫或黑色,有時初起即為潰瘍。好發於指部或腕部,損害沿淋巴管排列,自覺症狀不明顯。

固定型皮膚孢子絲菌病

損害固定於損傷部位,而不沿淋巴管向外傳播,稱為固定型,約占皮膚型的30%,無明顯自覺症狀。皮膚損害呈多形性,除結節外,亦可表現為毛囊性膿皰、斑塊、疣狀損害、腫瘤狀損害及潰瘍等,直徑約1~3公分。以上損害多無特異性,不易確診,病期往往較長。

皮膚黏膜孢子絲菌病

較少見,發生於口腔、咽喉部或鼻部,初起為紅斑、潰瘍或化膿性損害,後變成肉芽腫性贅生物或乳頭瘤樣損害,偶可繼發於全身播散。

皮外及播散性孢子絲菌病

骨、骨膜及滑膜孢子絲菌病

皮外型中80%是骨孢子絲菌病,且多有皮膚及皮下組織病變,也可波及骨膜及滑膜致損毀性關節炎。關節孢子絲菌病可致腫痛及運動受限,並常有關節腔積水,穿刺液可培養出孢子絲菌。

眼孢子絲菌病

波及眼瞼、淚囊、結膜者占2/3,70%無其它部位孢子絲菌病,故屬原發感染,且很少有附近淋巴結病變。

系統性孢子絲菌病

較少見,主要發生在糖尿病、結節病及長期使用糖皮質類固醇病人。此型較皮膚型含菌量更多,病理切片更易找到菌。可由血源播散而波及皮膚、骨骼或肌肉,也可致腎炎、睪丸副睪丸炎、乳腺炎,偶可波及肝、脾、胰臟、甲狀腺及心肌等,播散時常發生高熱、厭食、體重減輕及關節僵直等。

孢子絲菌腦膜炎

極少見,可致眩暈、頭痛、精神錯亂、體重減輕等。

肺孢子絲菌病

主要由吸入孢子而發病,有咳嗽、發熱症狀,並出現結節損害、薄壁空洞、纖維化及胸腔積水,可分為兩型。

慢性空洞型

病程如其他肺真菌病,起病為急性肺炎或支氣管炎伴發熱、咳嗽、乏力等,有時變成慢性肺炎,有結節性損害、薄壁空洞、纖維化及胸水時才被重視,發展嚴重時空洞增多,出現乾酪樣壞死而致死。

淋巴結病變型

肺門淋巴結、氣管支氣管淋巴結可先被波及,有時可致支氣管阻塞或自愈,常誤診為原髮型肺結核。

系統性孢子絲菌病可由血源播散而波及皮膚、骨骼或肌肉,也可導致腎炎、睪丸副睪丸炎、乳腺炎,偶可波及肝、脾、胰臟、甲狀腺及心肌等,播散時常發生高熱、厭食、體重減輕及關節僵直等。

看醫

孢子絲菌病早發現、早診斷、早治療,對於控制控制病情、避免加重、改善症狀極其重要,對於有疑似感染的病人更應該及時就診,以明確診斷。

- 當皮膚、皮下組織及其附近淋巴管出現慢性感染、化膿、潰爛及滲出,需要及時就診。由於本病也可侵犯黏膜、肺、腦膜、骨骼、關節和其他臟器,引起相應臨床症狀,要提高警惕。

- 已經確診孢子絲菌病的病人,若出現高熱、厭食、體重減輕及關節僵直等應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去皮膚科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應,如咳嗽、乏力、高熱、厭食、體重減輕等,可到相應科別就診,如呼吸科、感染科等。

- 因什麼來就診?

- 皮疹長了多久?長在什麼位置?

- 從事什麼職業?

- 皮疹處是否有以下症狀?(如搔癢、疼痛等症狀)

- 既往有無其他的病史?

- 有無外傷史?

- 有沒有咳嗽、乏力、高熱、厭食、體重減輕、關節僵直等症狀?

真菌培養

是診斷孢子絲菌病的金標準,也是最敏感的方法。從病損處抽吸的物質、組織切片檢查標本、痰或體液接種到薩布羅右旋糖瓊脂上,並在室溫下培養,孢子絲菌通常在一到數周內出現生長。鏡檢可見2μm直徑的細長分隔、分支的菌絲,分生孢子柄從菌絲兩側分出,與菌絲成直角。

組織病理學檢查

其組織病理學特徵通常為肉芽腫和化膿性病變的混合相。淋巴管上的結節較原發損害更具有特徵性,其浸潤分為三層,中央為化膿層,外為結核樣層,周圍為梅毒樣層。化膿層主要為嗜中性白血球,結核樣層有上皮細胞和多核巨細胞,梅毒樣層包括淋巴球和漿細胞,PAS染色可見星狀小體。

孢子絲菌病根據臨床特點、真菌培養和組織病理檢查,多數可以做出診斷。診斷可依據以下幾條:

- 病人主要是農民或從事園林工作者,病前常有外傷史;

- 皮損好發於暴露部位;

- 出現各臨床類型的皮損特點,如固定型,出現衛星狀損害等;

- 皮損直接鏡檢及真菌培養申克氏孢子絲菌陽性;

- 皮損組織病理(PAS染色)可見星狀體。

從本病臨床特點,結合真菌檢查診斷並不困難,但應與兔熱病、炭疽及其它細菌性疾病相鑑別。一般從臨床看,後述各病的發病較急,真菌及血清學檢查也可鑑別;對其它真菌病,如著色真菌病、芽生菌病、足菌腫、副球孢子菌病及肉芽腫性毛癬菌病等,均可由臨床及實驗室真菌檢查等進行鑑別;對梅毒樹膠腫、皮膚結核、膿皮病、馬鼻疽、溴疹等,可由臨床結合真菌檢查及血清學檢查來鑑別。此外,尚應與結節病、腫瘤等相鑑別。

治療

孢子絲菌病以全身治療為主,單純局部治療無明顯效果。注意防止外傷,一旦皮膚外傷後要及時處理傷口,保持傷口清潔衛生,以免感染孢子絲菌。病後要及時到醫院診治,尤是播散型,如不及時治療,會危及生命。

10%碘化鉀溶液

為首選藥物,口服,飯後服藥,並從小劑量開始,逐漸增量。如病人可以耐受,治療應延長至臨床治癒後4~6週,以防復發。

Itraconazole

治療皮膚淋巴管型和固定型孢子絲菌病效果好,一般需連續3~6個月。

Terbinafine

為抗真菌藥物,可起到殺菌作用,可用來治療本病,一般需連續口服或外用3個月。

5- Fluorouracil

為一種化療藥物,可用於治療本病,可與酮康唑合用。

兩性黴素B

適用以上藥物治療無效者,嚴重及播散型孢子絲菌病病人可靜脈輸入,還可配成0.25%的溶液於局部損害內注射。

局部損害可考慮手術切除治療。對固定型皮損病人,如藥物治療效果不理想、皮損局限、周圍纖維組織包裹明顯,可配合手術治療。

溫熱療法

可用45℃電熱器局部加溫,每日3次,每次30~60分鐘。

冷凍治療

局部液氮治療,尤其適用於孤立小型損害者。

預後

肺孢子絲菌病局限於肺門淋巴結者,部分可不治而自行消散。肺實質性病變嚴重或播散型孢子絲菌病病人,常持續發展,不積極治療可危及生命。

孢子絲菌病經積極治療後通常可以治癒。

孢子絲菌病病人如果治療及時,一般不會影響自然壽命。

孢子絲菌病病人在治療剛開始,至少每一個月複診一次,治癒後可無需複診。

飲食

- 飲食上不需要特殊忌口,多吃新鮮蔬菜、水果,增強免疫力。

- 病人應多食高蛋白、高熱量、富含維他命的食物,有利於補充身體所需營養。避免辛辣、刺激、油膩食物,以免影響病情恢復。

照護

孢子絲菌病病人注意休息、勞逸結合、生活有序,保持樂觀、積極、向上的生活態度,對疾病恢復有很大的幫助。

- 高危人群應當戴手套工作,防止皮膚外傷。

- 皮膚一旦受傷,應及時清洗、消毒,並塗布碘酊等藥物。

- 在飯中或飯後服藥,避免藥物引起胃腸道反應,以達到最佳療效。

- 注意觀察藥物治療中可能出現的副作用,如噁心、嘔吐、過敏反應等,發生異常情況應及時到醫院進行對應的治療。

- 如果病人皮損較前增多或者生長迅速,也需要及時複診。

預防

申克孢子絲菌是腐生真菌,可污染土壤、樹木、動物皮毛、水等,人常因外傷接觸致病,因此應注意避免外傷,有助於預防孢子絲菌病。

- 注意保護皮膚,勿接觸腐爛草木,勿刺傷皮膚。