腕隧道症候群

概述

腕隧道症候群是正中神經在腕管受壓而表現出的一組症狀和體徵,屬於周圍神經卡壓症候群中最常見的一種。病人表現為手掌橈側及橈側三個半手指刺痛、麻木、無力或疼痛,部分自覺手部和肘部之間的手臂疼痛。治療包括家庭治療、物理治療、藥物治療和手術治療等。

- 就診科別:

- 骨科、手外科

- 英文名稱:

- Carpal tunnel syndrome,CTS

- 疾病別稱:

- 滑鼠手、遲發性正中神經麻痹

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 神經功能障礙

- 治療周期:

- 3~7天

- 臨床症狀:

- 腕部疼痛、手指麻木或疼痛、持重無力

- 好發人群:

- 中年女性、IT職業和公務員等經常使用滑鼠的人群

- 常用藥物:

- 甲基普賴鬆、甲鈷胺、維他命B6

- 常用檢查:

- 屈腕試驗、電生理(肌電圖)檢查

急性腕隧道症候群

相對少見,多由腕骨骨折脫位、內出血、注射性損傷、燒傷等引起腕管內壓力急驟升高引起,造成正中神經的急性卡壓而引起相應症狀,臨床上較易於診斷。

慢性腕隧道症候群

較為多見,病情進展緩慢,病程較長,病人通常有數月甚至數年不等的病史,與慢性的某些動作有關,一般表現為漸進性的神經受壓。

病因

腕隧道症候群是由於正中神經在腕管受壓所引起的指端麻木的一種病症,通常神經膨大、腕管腔狹窄或者腕管內異物都可引起正中神經受壓,其中最常見的原因是長期過度用力或者保持一個手部姿勢。

外源性壓迫

因腕橫韌帶堅韌,來自腕管表面的壓迫較為少見。

管腔本身變小

腕橫韌帶可因內分泌病變(肢端肥大症、黏液性水腫)或者外傷後疤痕形成而增厚;腕部骨折、脫位可使腕管後壁或側壁突向管腔,使腕管狹窄。

管腔內容物增多、體積增大

腕管內腱鞘囊腫、神經鞘膜瘤、脂肪瘤、外傷後血腫機化以及滑囊炎、屈指肌肌腹過低、蚓狀肌肌腹過高等,都將過多占據管腔內容積,而使腕管內各種結構相互擠壓、摩擦,從而刺激或壓迫正中神經。

職業因素

如木工、廚工等長期過度用力使用腕部,腕管內壓力反覆出現急劇變化,對於腕管內壓力,在過度屈腕時為中立位的100倍,過度伸腕時為中立位的300倍,這種壓力變化也易引起正中神經發生慢性損傷。

- 內分泌病變,例如肢端肥大症、黏液性水腫等易引起腕橫韌帶的增厚。

- 外傷後疤痕形成或者骨折脫位等易引起腕管狹窄。

- 有職業因素,長期過度使用腕部。

腕隧道症候群多見於更年期、妊娠期和哺乳期婦女,西方國家的發病率為329/10萬,我國尚無完整流行病學資料。該病與許多職業活動有關,在高危險職業人群中患病率高達15%,而一般人群中患病率約為0.1%。

- 中年女性,特別是停經期女性,其發病率較高。

- 有內分泌病變的病人,例如糖尿病、肢端肥大症等。

- 長期過度使用腕部,例如電腦工作者、木工等。

- 腕部有過外傷史或者骨折脫位史的病人。

症狀

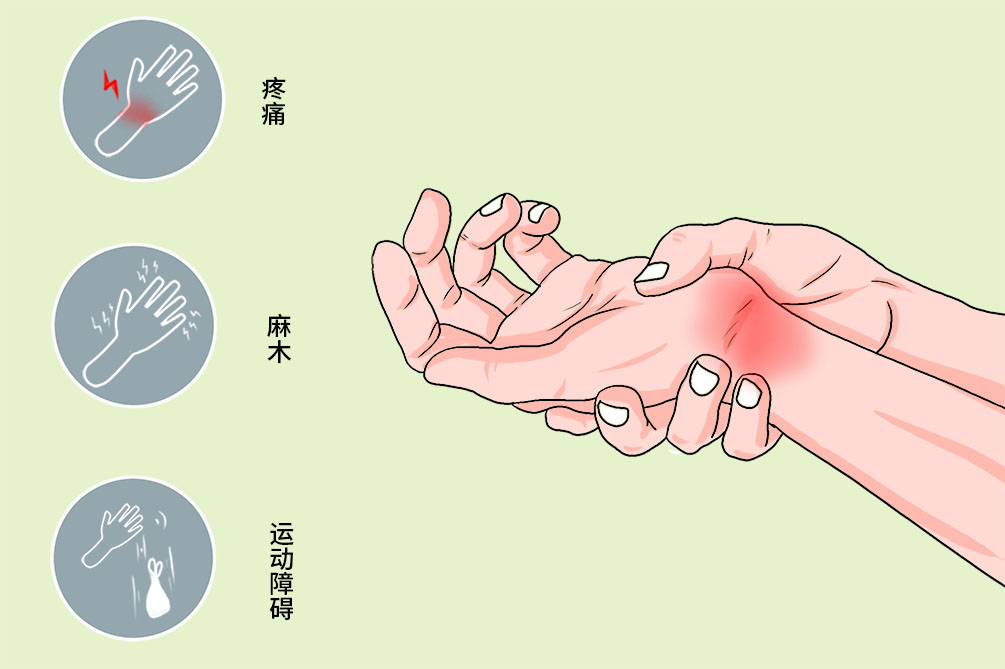

腕隧道症候群是正中神經受壓的一種病症,主要症狀為腕部的疼痛及指端的麻木、無力;有時症狀較重時可能引起前、上臂或者肩部的疼痛;剛開始症狀較輕,一般不易引起重視,無明顯的併發症狀。

腕隧道症候群主要由於正中神經在腕部卡壓所致。其臨床表現主要是手部正中神經支配區域的感覺、運動障礙。

感覺障礙

為本病特徵性症狀,表現為為拇指、食指、中指(第1、2、3手指)麻木、疼痛,開始為間歇性,漸呈持續性、進展性,可放射到肘、肩部。常在夜間或清晨及勞累時加重,病人常常會夜間痛醒,甩手、局部按摩或上肢懸垂於床邊時症狀緩解。叩擊腕部正中神經部位,病人手部的正中神經支配區域會出現放射性疼痛或感覺異常。病人前臂與地面保持垂直,屈曲腕關節,40秒後會感覺症狀加重。

運動障礙

拇外展、屈曲和對掌肌力減弱。壓迫腕掌側可加重症狀。做抓、握、搓、捻等動作時費力,嚴重者可見魚際肌萎縮、癱瘓。

慢性腕隧道症候群時間較長,一些較為嚴重的病症因為腕管內壓迫時間較長,可能導致神經傳導孤功能障礙,可能出現雙手運動無力、不靈活,神經受損不可恢復。

看醫

一般無症狀或者症狀較輕,可耐受,不影響日常生活的腕隧道症候群不需要治療,休息後基本可以緩解。對於出現手部及腕部疼痛、麻木等不可耐受,休息後不可緩解的腕隧道症候群,要及時就醫。

- 如果病人出現橈側手指端麻木或者疼痛,持物無力,休息後症狀可緩解或者減輕的情況下,請及時就醫。

- 如果病人出現腕部劇烈疼痛,不可耐受,且手指知覺明顯減退、麻木、無力,魚際肌萎縮,拇指對掌無力時應當立即就醫。

- 病人可優先就診於骨科。

- 若病情較嚴重需要手術治療,可轉診於手外科。

- 目前有什麼症狀?(如手指端疼痛或者麻木,持物無力等)

- 腕部不適症狀出現多久了?

- 不適的具體部位是哪裡?(如手腕側、背側、指端、前臂等)

- 不適症狀是間斷出現的還是一直持續發作?

- 什麼情況下症狀可以緩解?(如休息或者按摩後)

感覺檢查

是診斷腕隧道症候群的中心環節,簡單易行的是兩點間距離辨別檢查。這是一種神經支配密度試驗,可檢測出周圍感受器區的神經支配,對初期輕度的神經卡壓診斷價值很小,對嚴重或慢性腕隧道症候群很有幫助。

肌力檢查

拇短展肌和拇對掌肌肌力減弱是神經卡壓的末期表現。

神經激惹試驗

屈腕試驗(Phalen征)

令病人腕自然下垂、掌屈、肘關節伸直,持續1min後引起神經支配區麻木即為陽性。

腕部叩擊試驗(Tinel征)

用指叩打病人腕部屈面或腕橫韌帶時,在其橈側的某個手指出現麻木即為陽性。

止血帶試驗

在病人患側上臂縛一血壓計的氣囊,然後充氣,加壓至收縮壓以上,若在一分鐘內出現橈側的某手指麻木或疼痛為陽性。

影像學檢查

常規X線攝片可對腕管的外傷骨折提供診斷依據;造影檢查對本病的診斷陽性率達100%,但屬有創檢查,目前報導較少;磁振造影檢查可明確正中神經受壓變性的程度,其診斷正確率近100%;超音波檢查與磁振造影有很好的一致性,且操作簡便,價格便宜,初期診斷的應用價值大。

電生理檢查

對於本病的診斷、鑑別診斷、手術適應症的確定,以及治療效果的評價均有重要價值,是目前最常用的檢測方法。

腕隧道症候群根據病史、症狀體徵以及電生理學檢查,通常即可明確診斷。

病史

本病好發於40歲以上成年人,女性多於男性,雙側可同時受累,優勢手更易受累且程度較重。病人有手及腕部反覆長期活動的病、職業史。

症狀、體徵

拇指、食指、中指麻木、疼痛,開始為間歇性,漸呈持續性、進展性,常在夜間或清晨及勞累時加重,甩手、局部按摩或上肢懸垂於床邊時症狀緩解。嚴重者表現為魚際肌萎縮,不能做抓、握、搓、捻等動作,橈側三指皮膚發乾、發涼、色澤改變,甚至形成潰瘍等。

正中神經電生理學檢查

正中神經傳導時間增加、傳導速度降低(感覺和運動神經均受累,但感覺神經改變更明顯);誘發反應持續時間和遠端潛伏期增加;誘發反應幅度降低。

神經根型頸椎病

由於神經根受壓引起的麻木區不單在手指,前臂也有感覺減退區。運動、腱反射也出現某一神經根受壓的變化,但屈腕試驗與腕叩診試驗(Tinel征)為陰性。

肘管症候群

手背尺側、小魚際、小指及環指尺側皮膚感覺異常首先發生,通常為麻木和刺痛,可出現小指對掌無力以及手指收、展不靈活。

旋後肌症候群

以前臂屈伸障礙為主要表現,通常表現為橈神經深支支配的肌肉不完全性麻痹,包括拇指外展、伸直障礙等。

多發性神經炎

常是雙側發病,不限於正中神經,尺、橈神經也受累,呈手套狀之感覺麻木區,通過輔助檢查即可鑑別。

胸廓出口症候群

該病是頸神經根受壓所致,頸肋、束帶、前斜角肌或鎖骨下血管壓迫可導致肩、臂及手的疼痛、麻木,通過X線檢查可進行鑑別。

治療

對於症狀較輕的腕隧道症候群病人,一般建議保守治療為主,也可局部注射治療,而對於症狀較重或者管壁增厚、腕管狹窄等不可逆症狀,可行手術治療。

保守治療適用於症狀輕、病程短或全身情況不允許手術或不願接受手術者,治療方法包括腕管內局部注射腎上腺皮質激素、固定治療,還可進行理療。固定治療是用外固定支具將腕關節固定於旋轉中立位,此時腕管內壓力最低,觀察1~2週。如果症狀緩解,可解除固定。支具佩戴時間一般不超過2週,否則可影響手功能。

口服藥物

營養神經藥物如甲鈷胺、維他命B6等,非類固醇抗炎藥如布洛芬、扶他林等。

局部注射藥物

可促進腕部腫脹的消散和吸收,加速血液循環,改善營養狀況,防止軟組織沾黏、纖維化和骨化;消除或減輕腕部的炎症及疼痛,防止痙攣,有利於功能恢復一般選用甲基普賴鬆、 Triamcinolone Acetonide 、當歸注射液等。

手術適用於保守治療無教或復發者,症狀重尤其是電生理檢查明顯異常者,大魚際肌有萎縮者以及正中神經分布區有明顯感覺減退者,手術方法是腕橫韌帶切開減壓,有兩種術式,具體如下:

開放式直視手術

將腕橫韌帶切開或部分切開時,同時行神經松解術或神經減壓術,並對發現的病變作相應處理(如松解神經周圍沾黏、切除占位性病變、骨折、脫位的復位等),該方法的優點是安全,較少出現醫源性損傷,腕管減壓充分,手術效果好,缺點是術後最初數日疼痛較甚,手部功能恢復時間較長,外形不夠美觀等。

內鏡腕管松解術

在鏡視下切斷腕橫韌帶,該法手術簡單、創傷小、時間短、術後疼痛及無力症狀輕,手部功能恢復早,外形美觀。

中醫治療腕隧道症候群的方法主要有中藥熏洗、針灸、推拿、按摩及針刀治療。

預後

本病預後較好,保守治療短期內可能出現麻木、疼痛症狀復發的可能性;一般手術治療後症狀明顯可緩解,但長期用力過度亦可導致復發。

本病能治癒,但部分病人可能會出現復發。

一般不會影響自然壽命。

- 出現不適症狀隨時就診。

- 進行注射或手術治療的病人,常規在1個月複診。

飲食

本病與飲食無較大關係,保持正常飲食即可,對於手術治療的病人,術後少吃辛辣刺激性食物,避免引發炎症。

照護

腕隧道症候群日常護理較簡單,一般以觀察為主。對於保守治療的病人可以囑其減少手部活動,減少誘發因素。對於長時間過度用力的好發人群進行監測,對於手術後的病人注意觀察有無出血或者神經損害。

- 雙側腕關節及雙手活動應當適量,間斷休息,不可長期過度勞累。手要避免提重物,同時要注意保暖。

- 遵醫囑用藥,定期複查。出現腕部及手部的疼痛、麻木,需要及時就醫。

- 在使用電腦時,手腕要處於中立位,與前臂保持一條線,必要時可在腕關節下墊手枕,以支撐手腕。

注意觀察手部疼痛、麻木等不適症狀,避免用手過度,用力或者不合適姿勢長時間保持後需要適當放鬆、休息。

預防

腕隧道症候群又被稱為滑鼠手,所以在預防方面,正確手部使用習慣、減少手部過度用力應為主要預防措施。此外本病一般不易察覺,有過指端麻木或者腕部疼痛者需要定期複查,明確診斷。

- 積極治療有關內分泌疾病,特別注意治療糖尿病,積極控制血糖,最大限度避免誘發因素。

- 合理組織勞動,連續工作時間不宜過長,應有適當的工間休息工間休息時應做手腕部鍛煉操,以促進局部血液循環,減輕疲勞,增強耐受和適應能力。

- 應用個體防護用品,如減震手套、護腕等;以加強手腕部保護,避免或減輕損傷。

- 平時應養成良好的坐姿,不論工作或休息,都應該注意手和手腕的姿勢,保持手腕伸直,不要彎曲,但也不要過度伸展;肘關節成90°,坐時背部應挺直並緊靠椅。

- 對於有職業病傾向的病人需要定期隨訪、複查。